«Vereinfachung so weit getrieben, bis sie zur Lüge mutiert»

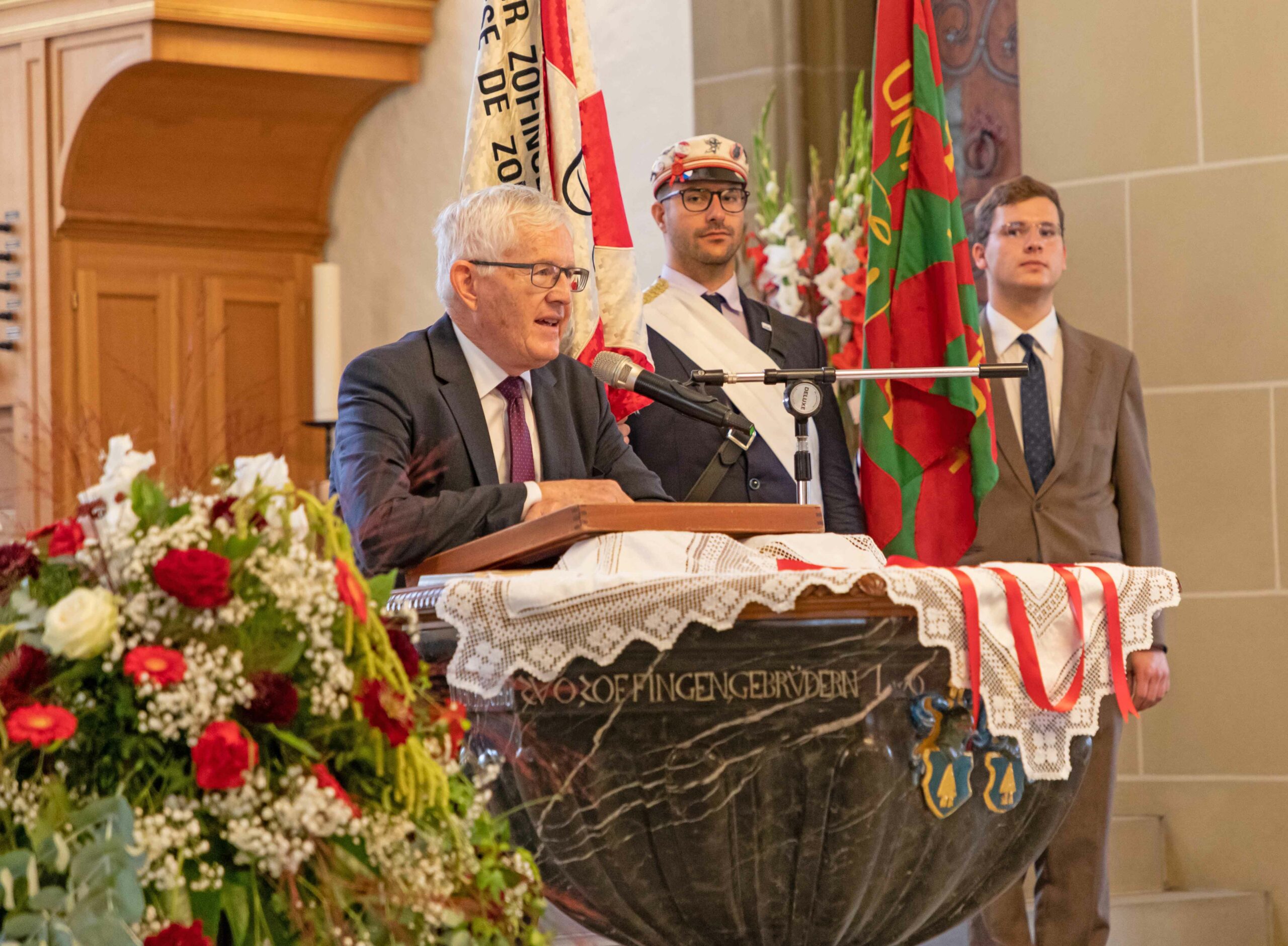

Jahrzehntelang sass der Luzerner Kaspar Villiger (78) an den wichtigsten Schalthebeln der Macht. Von 1989 bis 2003 gehörte der FDP-Politiker der Landesregierung an, von 2009 bis 2012 war er Präsident des Verwaltungsrats der UBS. Die Zofingia bat ihn, zum 200-Jahr-Jubiläum die Festrede zu halten. Ins Zentrum der Rede setzte der alt Bundesrat den Wahlspruch der Studentenverbindung: Patriae, Amicitiae, Litteris – für das Vaterland, die Freundschaft und die Wissenschaften. Wir geben hier die Rede in gekürzter Form wieder.

«Der enorme Fortschritt der letzten 200 Jahre erscheint als noch viel spektakulärer, wenn wir nicht nur die geldwerte Zunahme des Wohlstandes betrachten, sondern auch die qualitativen Verbesserungen des menschlichen Lebens, etwa die Zunahme der Lebenserwartung, die Abnahme der Sterblichkeit von Kindern und Müttern, die Ausmerzung von Seuchen, die generellen Fortschritte der Medizin, die Versorgung mit Kalorien pro Kopf und Tag oder die Abnahme des Analphabetentums. Es gibt keinen Grund zum gerade heutzutage besonders modischen Kulturpessimismus.

Die Grundlagen zu diesen Wundern wurden in der Aufklärung gelegt, der sich die Zofinger von Anfang an verschrieben. Gedankenfreiheit, Alphabetisierung und Buchdruck fegten jahrhundertealte, durch religiöse und gesellschaftliche Verkrustungen geschaffene Bretter vor den Köpfen der Menschen weg. Fünf Faktoren erzeugten eine Welle des Fortschritts, die bis heute noch nicht abgeebbt ist: Vernunft, Wissenschaft, Unternehmertum, Märkte und Humanismus. Vernunft ist das Bemühen, unsere Überzeugungen gemäss überprüfbaren objektiven Massstäben zu bilden und nicht durch Trugbilder wie Dogmen, Ideologien, Bauchgefühle, Geisterglauben und dergleichen verzerren zu lassen. Wissenschaft ist die systematische Erweiterung des Wissens mittels transparenter und überprüfbarer Verfahren. Beide, Vernunft und Wissenschaft, werden durch die Zofingia-Devise Litteris symbolisiert. Unternehmertum verwandelt Wissen in Produkte und Dienstleistungen, die über Märkte allen Menschen zugänglich gemacht werden.

Wissenschaftliche Erkenntnisse können allerdings nicht nur zur Schaffung von Wohlstand, zur Verbesserung der Gesundheit oder zur Verlängerung der Lebenserwartung genutzt werden, sondern in Form etwa von Atombomben, chemisch-biologischen Waffen oder Designerdrogen auch gewaltige Schäden an der Menschheit anrichten. Deshalb braucht es den Humanismus, an dessen Werten sich Wissenschaft, Unternehmertum und Marktwirtschaft orientieren müssen. Nur das stellt sicher, dass der sogenannte Fortschritt wirklich dem Wohlergehen aller Menschen dient.

Allerdings hat man gerade jetzt wieder den Eindruck, dass Dogmen, Ideologien, Bauchgefühle und Verschwörungstheorien in den Köpfen vieler Menschen einschliesslich vieler Politiker Urständ feierten. Umso wichtiger ist es, dass gerade auch jene, die das Privileg einer akademischen Ausbildung geniessen, immer wieder die Lehren und die Methodik der Aufklärung beherzigen. Das ist deshalb mein erster Rat: Verlieren Sie nie den Glauben an die reinigende Kraft der Vernunft! Das ist heute noch genauso wichtig, wie es zur Zeit der Gründung der Zofingia war!»

«Der Schweiz stand der natürliche Kitt sprachlicher, kultureller und ethnischer Homogenität nie zur Verfügung. Trotzdem vermochte sie ein ausgeprägtes Wir-Gefühl zu entwickeln, ein Gefühl auch der nationalen Solidarität. Es beruht auf der Überzeugung, dass die letzte Autorität vom Volk ausgeht, dass Minderheiten und Regionen das Recht haben, ihre näheren politischen Obliegenheiten selber zu regeln, und dass für die Regelung zentraler Fragen Lösungen zu suchen sind, mit denen alle leben können. Institutioneller Ausdruck dieser Überzeugung sind Milizprinzip, direkte Demokratie, Föderalismus und Konkordanz. Sie liefern die Substanz, auf der unser Wir-Gefühl beruht. Sie müssen die Basis jenes weltoffenen und solidarischen Patriotismus sein, für den einzustehen sich gemäss der Zofingia-Devise Patriae lohnt. Solcher Patriotismus unterscheidet sich grundsätzlich vom Nationalismus, der auf ethnischen Überlegenheitsillusionen basiert, sich der internationalen Zusammenarbeit verweigert und auf die demokratisch-rechtsstaatlichen Errungenschaften pfeift. Leider scheint solcher Nationalismus weltweit wieder salonfähig zu werden. Die kleine Schweiz wird das nicht verhindern können. Aber was sie kann, ist ein Vorbild für Rechtsstaat und Demokratie zu bleiben. Sich dafür einzusetzen und den Glauben an die Demokratie nicht zu verlieren, das ist mein zweiter Rat.»

«Ökonomen haben nachgewiesen, dass das Pro-Kopf-Einkommen eines Landes mit dessen allgemeinem mittleren Vertrauensniveau positiv korreliert. Oder anders gesagt: Der in ‹harter› Währung bezifferte Wohlstand eines Landes steigt proportional zum ‹weichen› Wert Vertrauensniveau an. Dabei ist der Zusammenhang zwischen den beiden Variablen wechselseitig. Vertrauen entsteht in einer Gruppe von Menschen – seien es Organisationen, Unternehmen oder Staaten – dort, wo eine Kultur gepflegt wird, die auf ganz einfachen Werten wie Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Kooperationsbereitschaft, Einhaltung von Versprechen und dergleichen beruht. Die Verhaltensökonomie erlaubt uns, die grosse Bedeutung solcher Werte objektiv nachzuweisen. So sind etwa Werte wie Ehrlichkeit und Vertrauen für das erfolgreiche Funktionieren einer Marktwirtschaft unerlässlich. Auch die Funktionsfähigkeit von Unternehmen wird stark von der freiwilligen Einhaltung vertrauensfördernder ethischer Standards wie Wahrhaftigkeit, Kooperationsbereitschaft und Einhaltung von Versprechen beeinflusst. Kooperative Gruppen sind leistungsfähiger als unkooperative. In Staat und Wirtschaft ist die Vorbildwirkung der Verantwortlichen von besonderer Bedeutung. Deshalb sind Unternehmen erfolgreicher, deren oberste Geschäftsleitung von den Mitarbeitenden als ethisch vertrauenswürdig beurteilt wird. Die vertrauensbildenden Ideale, Prinzipien und Grundsätze, die wir als Werte bezeichnen, dienen also als eine Art Kompass, wenn es darum geht, in den komplexen Systemen Politik und Wirtschaft den Menschen ein Leben in Freiheit, Würde, Sicherheit und Wohlstand zu ermöglichen. Diese Erkenntnis niemals zu vergessen, ist mein dritter Rat!»

«Zum Schluss möchte ich – nochmals im Sinne der Devise Patriae –kurz auf die gegenwärtige Situation der Schweiz eingehen. Wir haben das Privileg, in einem der schönsten und erfolgreichsten Länder der Welt zu leben. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der harten Arbeit von Generationen. Erfolg ist indessen nie gesichert. Kurt Tucholsky wird der berühmte Satz zugeschrieben: ‹Nichts ist schwerer zu ertragen, als eine Reihe von guten Tagen.› Mir scheint, das charakterisiere bisweilen auch unsere heutige Lage. Die zunehmende Polarisierung der politischen Landschaft hat zur Folge, dass die konkordante Kompromisskultur unter Druck gerät, was in wichtigen Bereichen, etwa der Altersvorsorge oder der Stabilisierung unseres Verhältnisses zur EU, zu einem eigentlichen Reformstau führt. Die politisch Andersdenkenden, die doch eigentlich für eine konstruktive Diskussion zur Annäherung an die Wahrheit unverzichtbar sind, werden zu böswilligen Feinden, die man persönlich beschimpft. Die politisch oft unvermeidliche Vereinfachung und Zuspitzung wird so weit getrieben, bis sie zur Lüge mutiert. Die Freiheit, für die die Menschen in der Ukraine, in Hongkong oder in Ländern des Arabischen Frühlings unter Eingehen grosser persönlicher Risiken auf die Barrikaden steigen, ist für uns so selbstverständlich geworden, dass wir uns ihres Wertes nicht mehr bewusst sind und sie schleichend preisgeben. Der Wohlstand wird durch Gewöhnung als gottgegebenes Recht empfunden, so dass viele vergessen, dass er tagtäglich neu erarbeitet werden muss und dass die wohlstandschaffende Marktwirtschaft durch die täglich wachsende Verreglementierung eines Tages die Fähigkeit zur Produktion goldener Eier verlieren könnte. Der direktdemokratische und milizbasierte Staat, der nur mit der aktiven Zuwendung seiner Bürgerinnen und Bürger florieren kann, wird von vielen als Selbstbedienungsladen empfunden, ohne dass man etwas für ihn tun muss. Das alles kann unseren Erfolg gefährden. Es ist Ihr Auftrag, sich gegen solche Erosionserscheinungen unserer politischen Kultur zu stemmen und im Vertrauen auf die Kraft Ihrer Devisen Patriae, Amicitiae, Litteris die kommenden Herausforderungen – zusammen mit anderen konstruktiven Kräften unseres Landes – zuversichtlich anzupacken! Dies ist mein letzter Rat!»