Teilschliessungen von KV-Standorten sind unvermeidlich: Die 11 wichtigsten Fragen zur Schulreform

Es ist unbestritten, dass eine Reform der aargauischen Berufsschullandschaft sinnvoll ist. Im Schuljahr 2015/16 waren die auf über ein Dutzend Standorte im ganzen Kanton verteilten Berufsschulen insgesamt nur zu 82 Prozent ausgelastet. Mit einer Reform können Kanton und Gemeinden bis zu sieben Millionen Franken pro Jahr sparen. Mit der Konzentration der Ausbildung auf weniger Standorte könnte auch die Qualität der Ausbildung gesteigert werden.

In den letzten 15 Jahren hat der Regierungsrat mehrere Anläufe unternommen, die Berufsschulen zu reformieren. Doch bisher sind alle Versuche an der Allianz von Schulen, Regionen und anderen Interessenvertretern gescheitert. Im Frühling wird der Regierungsrat den nächsten Vorschlag präsentieren. Verständlich, dass er sich deshalb nicht jetzt schon in die Karten blicken lässt.

Dennoch ist die Richtung schon klar. Es wird massive Veränderungen, gar Schliessungen geben. Und es ist ebenso klar, dass die komplexe Reform nur gelingen kann, wenn regionale Partikularinteressen die Diskussion nicht mehr dominieren.

Nachfolgend elf wichtige Fragen rund um die Reform. Dazu die Antworten, soweit sie bereits möglich und bekannt sind.

1. Worum geht es beim Projekt «Reform Berufsfachschulen?»

Es handelt sich in erster Linie um eine Sparmassnahme. Durch die Reform soll im Bereich der Berufsfachschulen für den Kanton eine Entlastung in der Höhe von 5 Millionen Franken realisiert werden. Und auch für die Gemeinden stehen Einsparungen von rund zwei Millionen Franken zur Diskussion. Konkret sollen Kompetenzzentren mit grösseren Abteilungen und einer besseren beruflichen Durchlässigkeit gebildet und ungenutzte Raumreserven abgebaut werden. Zudem soll die Berufsbildung «fit für die Zukunft» getrimmt werden, um in Zeiten des Wandels (Digitalisierung, Industrie 4.0) robuster und flexibler zu sein. Die strukturellen Verbesserungen sollen zudem die Qualität der Ausbildung nachhaltig verbessern.

2. Wie sind die Berufsschulen organisiert?

Die meisten Berufsschulen im Aargau werden von einer regional verankerten Trägerschaft oder von privaten Vereinen (KV) getragen. Der Schulvorstand hat die strategische Führung, die Lerninhalte gibt der Bund vor, die Zuteilung der Berufsfelder liegt beim Kanton.

Finanziert werden die Berufsschulen durch den Kanton und die Wohnortsgemeinden der Lernenden. Der Kanton entrichtet zurzeit eine Pflichtlektionspauschale von Fr. 10.96 pro Lernenden. Damit sind im Schnitt rund 70 Prozent der Kosten gedeckt. Die übrigen 30 Prozent fordern die Schulen von den Wohnortsgemeinden der Lernenden ein.

3. Warum ist der letzte Reformversuch grandios gescheitert?

Am 30. August 2016 trat der Grosse Rat gar nicht erst auf das Geschäft ein. Kritisiert wurde, dass Berufsverbände, Standortgemeinden und Berufsschulen zu wenig einbezogen worden seien und die Kostenberechnungen seien zu einseitig aus Sicht des Kantons erfolgt. Ein wichtiger Grund für das Scheitern der Reform war aber auch die erfolgreiche Lobbyarbeit der regional verankerten Schulen, die sich auch dank der Unterstützung durch Grossräte und Grossrätinnen gegen Schliessungen und andere Veränderungen zur Wehr setzten. Dabei mag auch eine Rolle gespielt haben, dass 2016 ein Wahljahr war.

4. Warum kommt jetzt doch wieder ein neuer Vorschlag?

Nach dem zweiten Scheitern des Projektes erklärte der Regierungsrat zwar ernüchtert, man sehe nun «bis auf weiteres von der vorgeschlagenen Konzentration des schulischen Teils der Berufsausbildung und von der verstärkten Bildung von Kompetenzzentren» ab.

Bewegung in die Sache brachte eine Motion der Fraktionen FDP, CVP und der GLP im Juni 2017. Die Motionäre verlangten, die Arbeiten an der Reform seien wieder aufzunehmen mit dem Ziel, Kompetenzzentren zu schaffen, den Schulraum besser auszulasten und dadurch auch die Bildungskosten senken zu können.

Die Regierung erklärte sich bereit, die Motion entgegenzunehmen, und bemerkte dazu an, man sei zum selben Schluss gekommen; allerdings dauere das länger, als von den Motionären verlangt, bis im Frühjahr 2019 sei man aber so weit.

5. Was ist anders am neuen Vorschlag der Regierung?

Die Regierung hat die Konsequenzen aus der Rückweisung im Grossen Rat gezogen und die Kriterien angepasst. Die Reform bezieht sich nur noch auf die Berufsschulen. Die Kantonsschulen, die ursprünglich auch dazu gehörten, wurden ausgegliedert. Sie werden gesondert abgehandelt in einem separaten Planungsbericht. Zudem nimmt der neue Vorschlag wenig Rücksicht auf regionale Gegebenheiten, die bisher stark gewichtet worden sind. So soll das Kriterium «jeder Region ihre Berufsschule» nicht mehr höher gewichtet werden als wirtschaftliche Argumente wie etwa die Erhöhung der Auslastung.

6. Wie ging man diesmal vor?

Das Departement Bildung Kultur und Sport führte zu Beginn des Projekts mit den wichtigsten Ansprechpartnern wie Standortgemeinden, Berufsfachschulen, Gewerbe- und Industrieverbände «Runde Tische» durch. Anfang Jahr wurde mit verschiedensten Involvierten schriftliche Umfragen zur Ist-Situation und zur Soll-Situation durchgeführt. Daran haben sich 43 Berufsverbände und Ausbildungsorganisationen, 12 Lehrfirmen und alle Berufsfachschulen beteiligt.

Die Ergebnisse der Umfragen und die zusätzlichen Erkenntnisse aus verschiedenen Gesprächen wurden mit den aktualisierten Zahlen und Statistiken verknüpft. Anhand dieser Informationen wurden Lösungsvarianten ausgearbeitet, die in weiteren bilateralen Gesprächen diskutiert und ausgewertet worden sind. Anschliessend wurden Umsetzungsvarianten erarbeitet, über die der Regierungsrat im Frühling entscheiden wird.

7. Was weiss man bereits über die konkrete Umsetzung?

Noch ist nichts beschlossen. Bekannt aber sind die beiden Prämissen der Reform. Erstens: Die kaufmännische Ausbildung wird nicht mehr an sieben Standorten wie heute, sondern nur noch an drei Standorten angeboten werden. Das bedeutet im Klartext, dass vier heutige KV-Standorte geschlossen werden.

Zweitens: Jede Berufsgruppe (mit Ausnahme der KV-Berufe) wird höchstens noch an zwei Standorten angeboten werden, was zu einer Konzentration der Ausbildung in den angestrebten Kompetenzzentren führen wird.

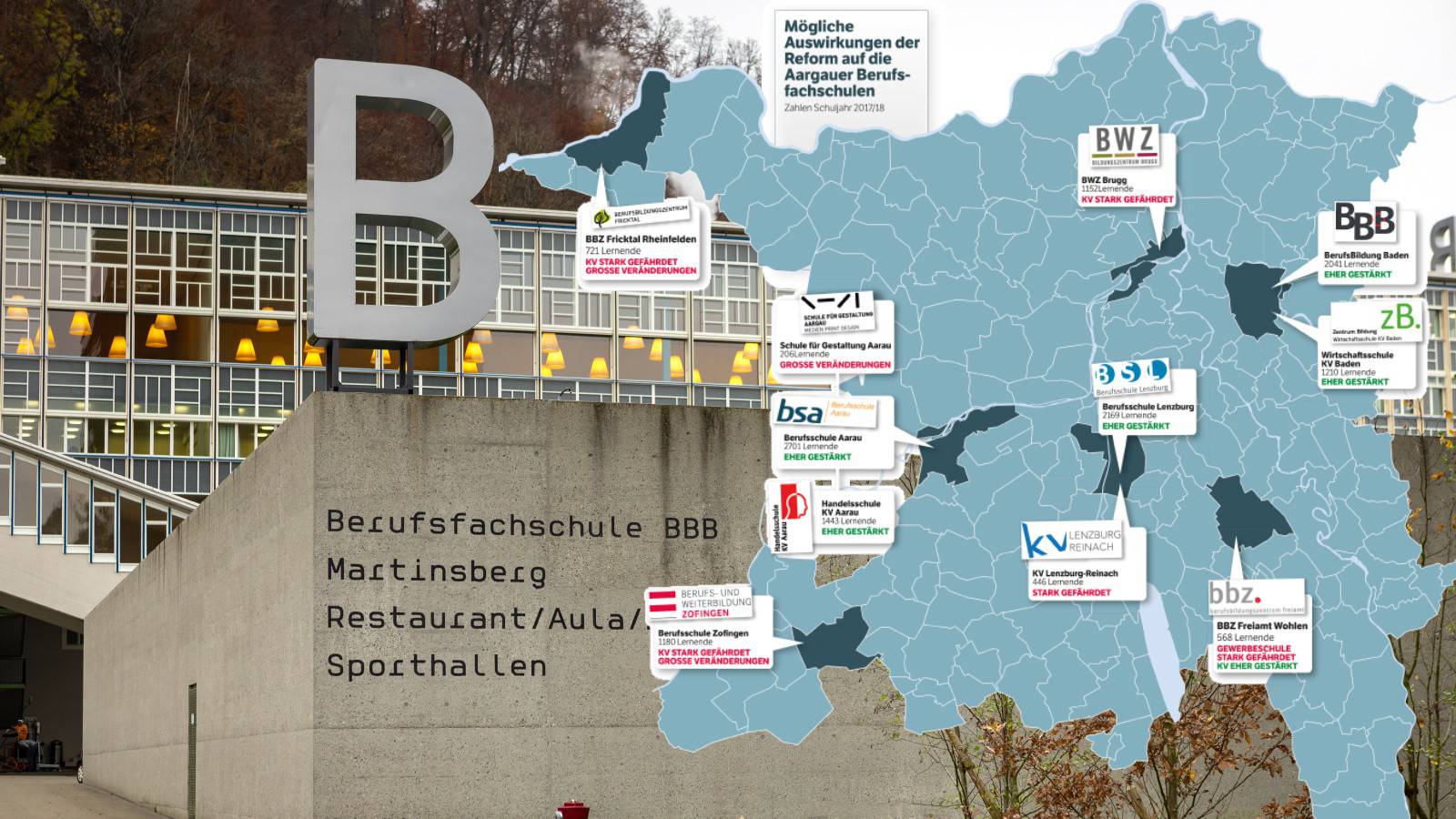

8. Was bedeutet die Umsetzung konkret für die einzelnen Standorte und Schulen?

Die Indizien sprechen dafür, dass die KV-Standorte Aarau, Baden und Wohlen weiterbestehen, die KV-Standorte in Brugg, Lenzburg, Rheinfelden und Zofingen werden tendenziell wohl aufgehoben.

Es ist weiter damit zu rechnen, dass die Gewerblich-Industrielle Abteilung am BBZ Freiamt in Wohlen geschlossen wird. Durch die Konzentration der Berufsfelder müssen auch die Gewerblich-Industriellen Schulen in Brugg, Rheinfelden und Zofingen sowie die Schule für Gestaltung in Aarau mit markanten Änderungen rechnen.

9. Wie ist das Verhältnis der Berufsschulen untereinander?

Jede Schule hat ihre eigene Geschichte, ihre eigene Traditionen, ihre eigene Trägerschaft und ist untrennbar mit ihrer Region verbunden. Bisher waren manche Berufsschulen auch durch gut vernetzte Rektoren geprägt, die es verstanden, im Laufe der Jahre «ihre» Schule innerkantonal gut zu positionieren. So bestehen zwar vom schulischen Auftrag her gesehen viele Gemeinsamkeiten; in der Realität spielen aber oft Partikularinteressen einzelner Schulen eine grosse Rolle; häufig geht es um Prestige, um Wachstum und Grösse. So wird etwa immer wieder die Dominanz der grossen drei Schulen in Aarau, Baden und Lenzburg kritisiert, denen das Wohl und die Expansion der eigenen Schule wichtiger seien als das Gelingen der Reform.

Dazu ein konkretes Beispiel: Die Ausbildung «Maschinenbau» wird zurzeit noch an den Berufsschulen in Baden, Lenzburg und Zofingen angeboten. Die Reform verlangt aber die Reduktion auf zwei Standorte. Es macht den Anschein, als würden Lenzburg und Baden das Rennen machen; Zofingen müsste den «Maschinenbau» abgeben. Das stösst in Zofingen sauer auf. Denn erstens sei der Campus Zofingen mit modernsten Robotern für genau diese Ausbildung bestens ausgerüstet. Und zweitens sei es geografisch sinnvoller, Zofingen zu berücksichtigen, liegen doch Baden und Lenzburg nur wenige Kilometer auseinander. Bereits liegt eine Motion im Grossen Rat in dieser Sache vor. Und der Planungsverband Brugg Regio liess verlauten, wenn die Regierung dem Schulstandort Brugg etwas wegnehmen wolle, dann sei der Kampf angesagt.

10. Was passiert mit den Kantonschulen?

Die Kantonsschulen sind nicht mehr Teil der Reform. Sie werden gesondert behandelt im Planungsbericht über die aargauische Mittelschullandschaft, der bis Mitte 2019 vorliegen soll. Der Bericht überprüft aufgrund der Bevölkerungsentwicklung die Standorte der Kantonsschulen. Bereits jetzt ist bekannt, dass im Fricktal und in der Region Lenzburg–Brugg zwei neue Kantonsschulen gebaut werden sollen. Der Bericht soll zudem aufzeigen, wie die Verkürzung der Schuldauer bis zur Matur von 13 auf 12 Jahre zu realisieren ist und wie viel man dadurch einsparen könnte.

11. Wer entscheidet über die Reform?

Der Regierungsrat kann die Reform zur Anhörung dem Grossen Rat vorlegen. Entscheiden kann der Grosse Rat allerdings nur, wenn es um Schliessungen von Standorten geht. Teilschliessungen (zum Beispiel das KV am Bildungszentrum Zofingen) kann der Regierungsrat in eigener Kompetenz vornehmen. Ebenso entscheidet der Regierungsrat über die Zuteilung von Berufsfeldern.

Es ist also möglich, dass der Regierungsrat die Reform verabschieden kann, ohne den Grossen Rat zu begrüssen. Dies, wenn kein Standort ganz geschlossen wird. Ein Referendum gegen den Entscheid ist nicht möglich.