Alex Capus im persönlichen Interview: «Vor dem Tod habe ich keine Angst, aber vor dem Sterben»

Sie werden heute 60 Jahre alt. Herzliche Gratulation! Wie feiern Sie?

Alex Capus: Ich werde vielleicht mit meiner Frau und den Kindern, die noch mitkommen wollen, an den Neuenburgersee fahren.

Dann gibt’s keine Gratisrunde mit Drei Tannen Bier in Ihrer Galicia-Bar?

Nein, ich glaube nicht, weil ich wahrscheinlich nicht hier sein werde (lacht). Gratisrunden spendiere ich, wenn ich nicht Geburtstag habe.

Als Geschenk wünschten wir uns ein Handy, damit Sie besser erreichbar wären. Warum besitzen Sie immer noch keines?

Ich kann es mir leisten. Die meisten Leute, die das erfahren, sagen: Ach, das wünschte ich mir auch, aber in meiner beruflichen Situation kann ich mir das nicht erlauben. Ob das Handy tatsächlich für so viele Leute so unverzichtbar ist, weiss ich nicht. Ich weiss einfach, dass es ein Segen ist, nicht für jedermann jederzeit erreichbar zu sein. Ich bin schon erreichbar – innerhalb eines halben Tages melde ich mich. Und meine Frau weiss immer, wo ist stecke (lacht).

Und wann sehen wir Sie mit dem E-Bike statt einem alten Postvelo herumfahren?

Wenn ich gebrechlich werde und nicht mehr den Stutz hochkomme zu meinem Haus im Schöngrundquartier. Das E-Bike ist ja die Vorstufe zum Rollator.

Gibt es Träume, die Sie im restlichen Drittel Ihrer Lebenszeit unbedingt noch realisieren möchten?

Ich hatte nie Lebensträume. Es gab fürs Träumen keinen Platz, weil ich sowieso immer gerade das getan habe, was ich wollte. Ich bin ein impulsiver Mensch und tue, was mir intuitiv einfällt. Ich plane nicht langfristig.

Mit 60 macht man sich auch den einen oder anderen Gedanken übers Alter. Wie sehen diese bei Ihnen aus?

Ich erkrankte vergangenen Dezember bei der zweiten grossen Welle an Corona. Drei Tage fühlte ich mich ein bisschen unwohl, aber ich brauchte fast ein halbes Jahr, bis ich wieder richtig fit war. Zuerst brachte ich das gar nicht mit Corona in Zusammenhang, sondern dachte für mich: Jetzt werde ich bald 60, die Kräfte lassen nach, man muss alles etwas ruhiger angehen. Im Nachhinein sagte ich mir: Das war so ein Vorgeschmack aufs Alter, wo du mit deinen eigenen Kräften haushalten und nicht mehr alles tun musst. Als Schriftsteller beschäftige ich mich seit jeher mit der Vergänglichkeit. Ich hoffe, das ist für mich keine grosse Überraschung, jetzt, wo es ins letzte Drittel des Lebens geht.

Ihre blonde Mähne von früher ist weg, das Haar schütterer und grauer geworden. Stören Sie diese Anzeichen des Alters?

Alex Capus im April 2009 mit dem Stadtkater Toulouse, dem er mit dem Buch «Der König von Olten» eine Hommage widmete.

Nein, diese Äusserlichkeiten sind mir nicht sehr wichtig, das sage ich ohne Koketterie. Was mich wirklich nervt, sind die gelegentlichen Schmerzen im rechten Knie. Die schränken mich ein.

Das sind die ersten Gebresten, die sich zeigen?

Ja, das kann man sicher so sagen. Zudem brauche ich mittlerweile eine Lesebrille. Ich besitze zwar etwa 17 davon, aber ich verlege diese immer überall. Das regt mich natürlich auf: Ich bin am Bahnhof und kann dann den Fahrplan nicht lesen.

Auffällig ist, dass in Ihren Büchern der Tod keine zentrale Rolle spielt. Warum?

Beim Schreiben einer Geschichte stellt sich immer die Frage: Wann höre ich auf zu erzählen? Wenn man lange genug erzählt, endet es immer mit dem Tod. Das ist in meinen Augen aber kein interessantes Ende, wenn am Schluss alle tot sind. Daher höre ich meistens vorher auf (schmunzelt).

Und Sie sind kein Krimiautor.

Das hat nichts damit zu tun. Es gibt in meinem Quartier, wo ich lebe, keinen Mord und Totschlag. Das ist nicht meine Lebenswelt.

Wie denken Sie über den Tod?

Wir leben, dann sind wir tot. Was danach kommt, wissen wir nicht. Es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken, weil noch niemand zurückgekehrt ist. Daher lebe ich und denke nicht über den Tod nach. Ich habe allerdings so eine kleine Vermutung, dass die menschliche Seele weiterlebt, weil sie sich in Physik auskennt und den Energieerhaltungssatz befolgt. Rien ne se trouve, rien ne se perd. Aber wer weiss das schon.

Und was denken Sie über das Sterben?

Vor dem Tod habe ich keine Angst, aber vor dem Sterben: Angst vor den Schmerzen, vor Krebs im Alter, vor Chemotherapien und weiteren Dingen, die Freunde von mir, die gleich alt oder etwas älter waren, schon durchgemacht haben. Der Herrgott hat das wirklich nicht gut eingerichtet, dass es am Schluss häufig noch so kommen muss.

Wie würden Sie am liebsten sterben?

Natürlich kurz und bündig, ohne Schmerzen und ohne schwere Krankheit – und ohne meinen Liebsten Schrecken und Kummer zu bereiten. Mein Schwiegervater selig, den ich sehr mochte, starb so: Er ging in Basel immer ins gleiche Restaurant dasselbe Menü zu Mittag essen. Und an einem Sonntag ist er zwischen Dessert und abschliessendem Kafi einfach in sich gesunken. Der Kellner hat erst das Bestattungsinstitut und dann uns angerufen. Das ist schön.

Sind Sie ein gläubiger Mensch?

Nein, ich brauche keine Instanz über mir, die mir die Welt erklärt und sinnhaltig macht.

Sprechen wir über Ihre Projekte: Ihre Galicia-Bar musste während der Coronazeit schliessen. Inzwischen konnten Sie die Terrasse realisieren, gegen welche die Stadt im vergangenen Jahr einen Baustopp verhängt hatte. Warum hat es doch noch geklappt?

Statt der zuerst angestrebten Bewilligung für einen Pop-up-Betrieb haben wir ein ordentliches Baugesuch eingereicht. Bis Reto Bernasconi auf dem ehemaligen Turuvani-Areal seine Überbauung realisiert, können wir diese Terrasse nutzen. Er hat mir das Areal ganz unkompliziert und kostenlos zur Verfügung gestellt.

Neben der Galicia-Bar gibts es inzwischen eine Terrasse, für welche die Stadt Olten im vergangenen Jahr einen Baustopp verfügte.

Wie ist das Geschäft nach den Coronalockerungen angelaufen?

Es sind ja nicht nur Menschen von Long-Covid betroffen, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes – eine Stadt wie Olten zum Beispiel oder meine Bar. Sie sind schon wieder auf den Beinen, aber sie brauchen Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Das «Galicia» ist zwar wieder geöffnet, aber es ist noch nicht so lebendig und unbeschwert wie früher. Und die Umsätze sind viel, viel geringer.

Die Galicia-Bar ist für Sie vor allem ein Liebhaberprojekt und muss nicht unbedingt wirtschaftlich rentieren, sagten Sie einmal.

Ich betreibe die Bar sicher nicht wegen des Geldes, dann höre ich auch nicht wegen kein Geld auf. Ich kann mir den Betrieb leisten, auch wenn es mal rote Zahlen gibt. Das ist nicht so schlimm.

Wie lange wollen Sie die Bar noch weiterführen?

Na ja, ich stehe ja noch nicht mit einem Bein im Grab. Jeweils montags bin ich der Barkeeper, das ist so Tradition und macht mir immer noch Spass. Aber zweifellos wird irgendwann diejenige Person auftauchen, der ich dann – impulsiv wie ich bin – meine Bar übergebe.

Zum Beispiel Ihrem ältesten Sohn, der im Untergeschoss Bier braut.

Ich bin nicht sicher, ob man eine Bar und eine Brauerei zu einem Betrieb zusammenführen soll. Und ich bin nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, wenn die Söhne auslöffeln müssen, was die Väter ihnen eingebrockt haben. Vermutlich ist es besser, wenn diese ihre eigenen Projekte verfolgen.

Alex Capus in seiner Galicia-Bar in Olten.

Vor sechs Jahren sind Sie bei Ihrem ersten Oltner Gastroprojekt, dem Restaurant Flügelrad, ausgestiegen. Warum?

Derjenige, der bei der Flügelrad AG die Fäden zog, war vor allem ich. Pedro Lenz, der zweite im Bund, war häufig auf Lesereisen, hat aber jeweils sorgenvoll gemahnt: «Alex, mach einfach, dass es gut kommt!» Mit der Flügelrad-Firma sind wir dann bei der Galicia-Bar eingestiegen. Irgendeinmal wurde es einfach zu gross und wir trennten die beiden Betriebe auf. Auch für Pedro, als Besitzer der Flügelrad AG, wurde es einfacher, zumal es dort gut lief und es vorerst nichts mehr zu investieren gab.

Inzwischen besitzen Sie nebst Ihrem Wohnhaus im Schöngrund weitere Immobilien, wie das Mehrfamilienhaus gleich neben der Galicia-Bar oder je ein Haus an der Rosengasse und an der Aarauerstrasse. Was beabsichtigen Sie damit?

Eines hat die Coronakrise wieder einmal gezeigt: Wer im Kapitalismus etwas unternehmen will, sollte wenn immer möglich Eigentümer der Produktionsmittel sein. Wenn es in meiner Bar finanziell eng wird, zahle ich mir eine Weile keine Pacht und gut ist. Das Haus an der Rosengasse musste ich zusammen mit der Galicia-Bar kaufen, weil es auf demselben Grundstück steht. Das hat nun auch positive Seiten. Mein Bruder wohnt dort, auch in den anderen Wohnungen und Häusern wohnen mehrheitlich Freunde und Bekannte von mir. Das ist günstiger und guter Wohnraum, den ich den Marktkräften entziehe, weil ich nicht auf Profit aus bin. Zudem habe ich mit meinen Büchern viel Geld verdient – viel mehr, als ich brauche. Statt dass ich den Banken Strafzinsen zahle, investiere ich in Immobilien. Das ist nicht die dümmste Idee, glaube ich.

Sie spielen als Linker das Spiel des Kapitalismus mit?

Nein, weil ich es eigentlich umkehre. Am Beispiel des Hauses an der Rosengasse: Dort wohnt im mittleren Stock seit 1967 eine türkische Frau. Das Haus war 120 Jahre alt und sehr marode, es standen umfangreiche Arbeiten an. Ich ging zu der Frau und fragte sie, was sie statt der bisherigen 340 Franken Monatsmiete für vier Zimmer zahlen könnte mit ihrer Rente. Wir einigten uns auf 700 Franken. Davon ausgehend habe ich dann errechnet, wie hoch die Investitionen sein durften. Normalerweise wird ja aber zuerst investiert und danach der Mietzins festgelegt.

Sie waren zwei Jahre Präsident der SP Olten. Nun übernimmt die Partei in der nächsten Amtsperiode gleich Stadt- und Vizepräsidium. Was erwarten Sie von Thomas Marbet und Marion Rauber?

Ich würde mir wünschen, dass all die Anliegen, die seit Jahren auf die lange Bank geschoben wurden, endlich realisiert werden. Ich erhoffe mir nicht einmal die grossen visionären Ideen. Was mich im Rückblick von ein paar Jahrzehnten erschüttert, ist das Beharrungsvermögen des politischen Systems in Olten. Seit den 1970er-Jahren hat es immer wieder optimistische und motivierte junge Leute gegeben wie derzeit die Partei Olten jetzt! oder den Verein Olten im Wandel, die wirklich etwas anpacken und zum Guten verändern wollten. Diese Leuten treffen dann auf dieses System Olten, das weich nachgibt wie ein Schwamm oder ein feuchtes altes Weissbrot. Aber man darf sich nicht täuschen lassen: Dieses Weissbrot wartet nur ab, bis die Jungen ermüden und mit dem Druck nachlassen – und kehrt wieder in die alte Form zurück, als sei nichts geschehen. Die Jungen versuchen es dann ausserhalb des politischen Systems – wenigstens behindert dieses nicht auch noch die Privatinitiative. Das ist aus meiner Sicht der Grund, wieso sich so bedauerlich wenig getan hat in diesem Städtli in den vergangenen Jahrzehnten.

Hat sich wirklich nichts getan?

Was sich nachhaltig zum Guten verändert hat, ist die Sperrung der Kirchgasse respektive deren Öffnung als Fussgängerzone. Aber die hat uns der Kanton mit der Eröffnung der Umfahrungsstrasse befohlen. Das zählt nicht als Eigenleistung. Die Gewerbler haben damals Zetermordio geschrien und den Tod der Innenstadt ausgerufen; dieselben Leute tun jetzt so, als sei die Fussgängerzone ihre Idee gewesen.

Mit farbigen Sonnenschirmen wurde die autofreie Kirchgasse im Jahr 2020 verschönert.

Welche Anliegen werden aus Ihrer Sicht auf die lange Bank geschoben, die schon lange hätten realisiert werden müssen?

Es ist jetzt nicht an mir, hier ein politisches Programm zu skizzieren, das sollen die Jungen machen. Aber man hätte mit den vollen Kassen zum Beispiel ein kostenloses WLAN über die Innenstadt ziehen, die Begrünung vorantreiben oder in der Verkehrspolitik vorwärtsmachen können: eine halbe Umfahrung, die mitten in der Stadt aufhört, reicht nicht. Diese hätte gleich mit einem Tunnel bis nach Dulliken weitergezogen werden müssen.

Die Schützi-Wiese neben der Badi, für deren Öffnung Sie sich vor Jahren einst stark machten, war kurzzeitig offen. Derzeit gehört die Wiese wieder zur Badi. Was halten Sie von diesem Experiment?

Das ist doch Seldwyla pur! Die Stadt Olten öffnet ihre einzige Liegewiese fürs Winterhalbjahr, riegelt sie im Sommer aber wieder ab. Das ist so lächerlich! Ich wundere mich, dass die Leute in der Oltner Regierung sich nicht schämen. Und ich staune, dass solche Dinge unabhängig von den Personen geschehen. Die Schützi-Wiese wurde irgendwann im vergangenen Jahrhundert eingezäunt, als das Heroin-Problem akut war – und seither ist die einzige nennenswerte Grünfläche der Innenstadt durch einen zwei Meter hohen Zaun abgesperrt.

Alex Capus fordert, dass die eingezäunte Liegewiese bei der Badi hinter dem Kulturzentrum Schützi für die Öffentlichkeit als Erholungsfläche genutzt werden kann.

Die Stadt Olten ist bekannt für ihren Bahnhof, versucht sich auch touristisch etwa mit dem Schriftstellerweg mit Ihnen als einen der vier Hauptautoren besser zu vermarkten. Sie sind häufig unterwegs. Wie wird Olten auswärts wahrgenommen?

Ich war zuerst sehr skeptisch, ob das mit dem Schriftstellerweg funktioniert. Ich dachte, das sei wieder so ein Marketinggag. Aber der Verein Region Olten Tourismus hat das sehr gut gemacht, und die Sache wird in der gesamten Deutschschweiz sehr positiv aufgenommen. Für Olten ist der Schriftstellerweg bestmögliche Werbung.

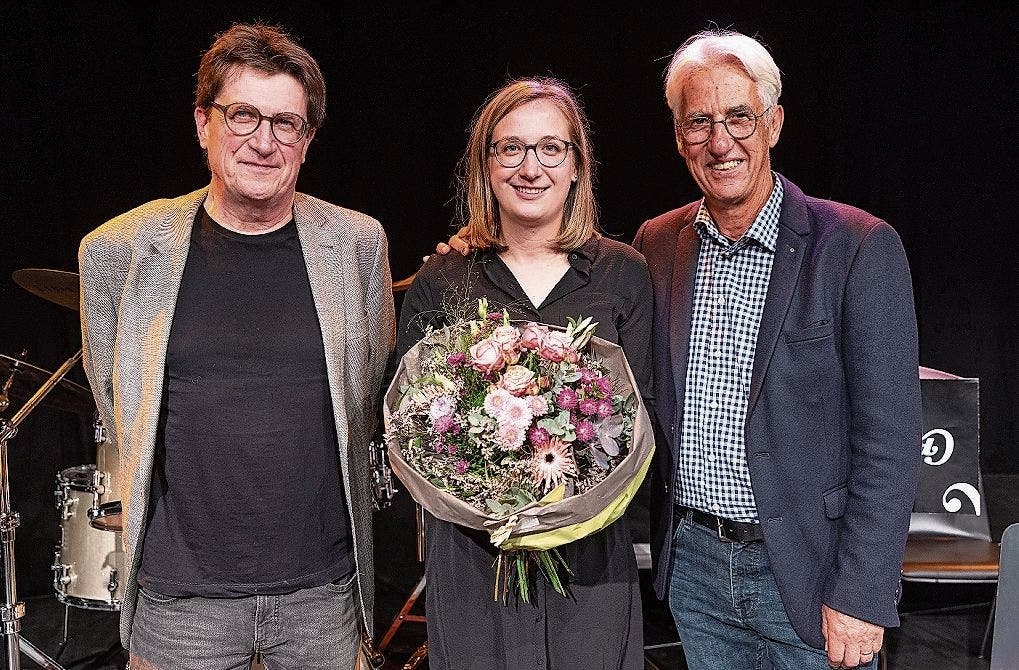

Offizielle Einweihung des Schriftstellerwegs am 30. April 2016 mit den drei Oltner Autoren Pedro Lenz, Franz Hohler und Alex Capus (Bildmitte), umrahmt von Deny Sonderegger (Präsident Region Olten Tourismus, links), Stadtpräsident Martin Wey (zweiter von rechts) und Stefan Ulrich

Geschäftsführer Region Olten Tourismus.

Wie könnte die Stadt ihr Mauerblümchendasein und ihren zum Teil schlechten Ruf abstreifen?

Ach, der schlechte Ruf ist eigentlich eine Erfindung der Journalisten, die einander abschreiben. Seit Jahrzehnten ist vom längsten Strassenstrich der Schweiz die Rede – den hat einmal einer erfunden, weil die Industriestrasse tatsächlich sehr lang ist. Auf den Strich gehen da aber nur eine Handvoll Frauen. Dieses Klischee ist völliger Quatsch, aber es hat sich verfestigt. Davon abgesehen aber merken die Besucher, dass Olten seinen eigenen Charme hat. Meine auswärtigen Freunde und Gäste sind immer freudig überrascht. Ich finde, Olten hat kein Problem. Und eines noch: Solange die Stadt ein Geheimtipp ist, bleiben die Wohnungsmieten tief.

Wenn Sie von einer Person gefragt werden, die noch keines Ihrer Bücher gelesen hat: Welches würden Sie dieser als Einstieg empfehlen?

Das kommt auf den Menschen an: Das kann mein Bestseller «Léon und Louise» sein; wer am Biotop einer Bar wie dem «Galicia» interessiert ist, «Das Leben ist gut»; und wer Afrika kennt, «Eine Frage der Zeit».

Alex Capus eröffnet das zweite Oltner Buchfestival 2018 beim Müsterli-Abend mit einer Lesung im Café Grogg.

Welches Ihrer Bücher ist Ihnen besonders ans Herz gewachsen?

Immer gerade das, an dem ich arbeite. Die anderen vergesse ich danach. Man schreibt ja auch, um etwas hinter sich zu lassen und einen Schritt weiter zu gehen. Sie schreiben am nächsten Buch, das im Herbst 2022 erscheinen soll. Anscheinend handelt es sich um einen historischen Roman. Spielt Olten wieder eine Rolle? Nein, darin kommt Olten nicht vor – bis jetzt jedenfalls nicht. Sie sind jetzt 60 Jahre alt: Wie viele Bücher dürfen wir noch von Ihnen erwarten? Das habe ich mir noch gar nie überlegt. Ich werde sicher nicht mehr so viele Bücher schreiben wie bis jetzt – bislang sind es deren 16.

Ihr Berufskollege Peter Bichsel – er ist 86 Jahre alt – hat mit dem Schreiben aufgehört. Was halten Sie davon?

Davor habe ich grossen Respekt. Dass ein Künstler auch in den Ruhestand treten darf, ist ein Gedanke, den man zulassen muss. Ich würde mich auch wundern, wenn ich im hohen Alter noch mein bestes Werk schreiben würde. Was man zu sagen hat, sagt man doch in der Regel bis 50 oder spätestens 60. Natürlich gibt es schöne Alterswerke, in denen ein Künstler nochmals einen weiteren Bogen schlägt zu einem Thema, das er früher schon behandelt hat. Aber – unter uns gesagt – gibt es auch einige Autoren, die ihr Werk im Alter beschädigen, weil sie Bücher unter ihrem Niveau schreiben – ich möchte da jetzt keine Namen nennen.

Das heisst, Sie haben Ihr bestes Buch schon geschrieben?

(zögert) Ich empfinde keinen Druck oder keine Dringlichkeit mehr. Wenn ich etwas schreibe, dann tue ich es aus Freude. Das ist angenehm. Vor 20 Jahren musste ich noch Geld verdienen und die Familie ernähren. Diese Sorgen habe ich heute nicht mehr. Und ich will nicht nur schreiben, um mein öffentliches Bild als Autor zu erhalten. Ich möchte eigentlich über der Frage stehen, ob man noch Schriftsteller ist, wenn man gar nichts mehr schreibt. Ich weiss, das ist nicht einfach.

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihnen die Geschichten und Ideen ausgehen für Ihre Bücher?

Seit dem ersten Buch habe ich diese Angst. Mit dem Erstling «Munzinger Pascha» habe ich mit knapper Not ein Werk fertig geschrieben. Danach dachte ich, dass mir nichts mehr einfallen würde. Dasselbe Gefühl hatte ich nach jedem abgeschlossenen Buch. Das ist nichts Neues. Beim Schreiben gibst du ja alles: Das beste Buch ist immer jenes, an dem du gerade schreibst. Man denkt nicht, diese Idee spare ich mir für später auf. Darum bin ich nach dem Schreiben eines Buches «Flasche leer», wie Trapattoni sagen würde. Durchs Leben muss sich diese Flasche wieder füllen, damit ich wieder etwas schreiben kann.

Wie finden Sie Inspiration für Ihre Bücher?

Bei Gesprächen, beim Lesen – generell im Leben. Aber all dies geschieht nicht zielgerichtet und mit Absicht. Ich spreche nicht mit Menschen, damit ich Material erhalte, um schreiben zu können. Das funktioniert bei mir nicht. Ich lebe einfach, mache so meine Erfahrungen und lasse dies dann in meine Bücher einfliessen.

Zur Person