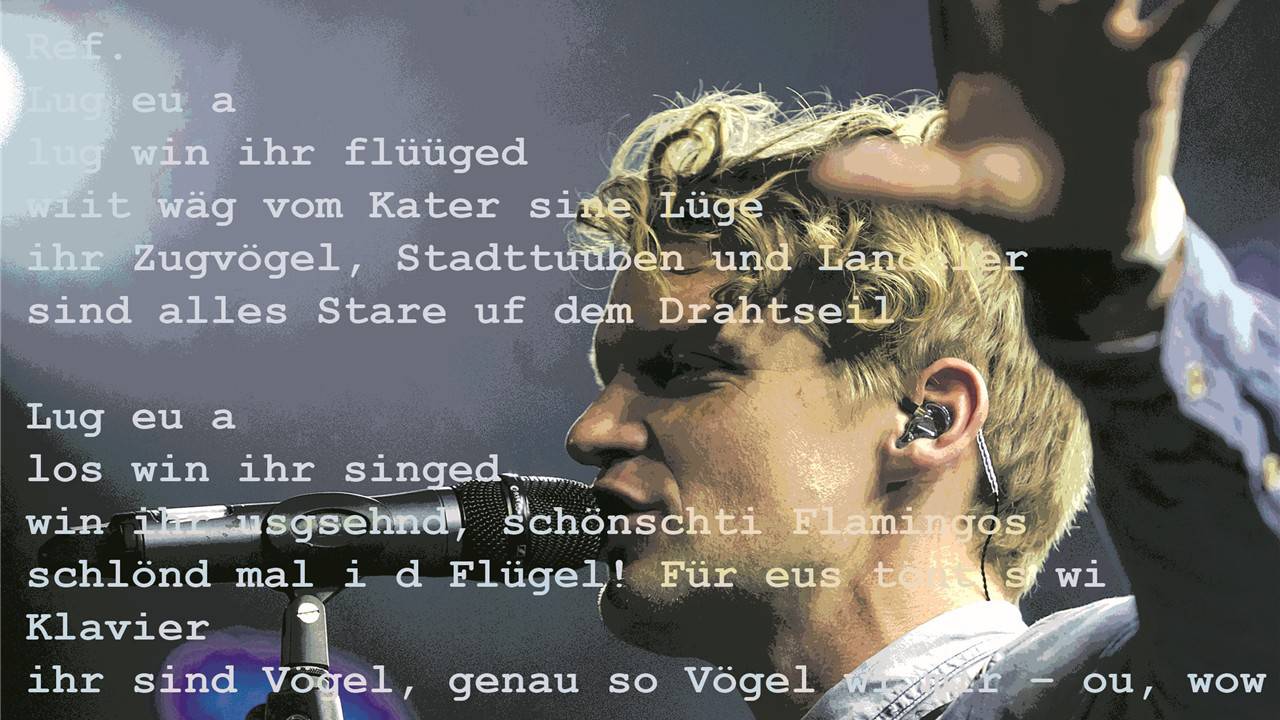

Die rätselhafte Rückkehr der Rotmilane in die Schweiz

Der kleine Rotmilan Ferdinand schlüpfte im Frühling 2015 in ein risikoreiches Leben. Denn viele Rotmilane erleben ihren ersten Geburtstag nicht – 2015 starb jeder zweite Jungvogel in der Schweiz. Und auch im Ausland sind die Zugvögel vielen Gefahren ausgesetzt. Ob Ferdinand diesen erfolgreich ausweichen würde, wusste Patrick Scherler von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach nicht, als er beschloss, die Geschicke des kleinen Vogels zu beobachten. Der Biologe will mehr über das Leben der Rotmilane herausfinden. Er startete mit seinen Kollegen ein grosses Forschungsprojekt mit Hunderten von Rotmilanen.

Diese Greifvögel fliegen heute viel zahlreicher am Schweizer Himmel als noch vor wenigen Jahren. Damals waren sie fast ausgestorben. Nur im Jura brüteten noch einzelne Paare. Im Freiburger Sensebezirk, Ferdinands Geburtsort, konnte die erste Brut 1995 nachgewiesen werden. Von da an verbreiteten sich die Vögel in der Schweiz, und zwar laut Scherler fast unnatürlich schnell. «Warum das geschehen konnte, ist uns nach wie vor ein Rätsel», sagt er.

Seit dem Jahr 2000 hat sich der Bestand beinahe verdreifacht. Mittlerweile fliegen die Rotmilane wieder im gesamten Mittelland und haben sich auch in einige Alpentäler vorgewagt. Dagegen gehen die Zahlen in Deutschland, Spanien und Frankreich zurück. «Deshalb haben wir eine grosse Verantwortung, die Art zu schützen», sagt Scherler. Damit dies gelingt, müsse man die Gründe kennen, die zur Verbreitung in der Schweiz geführt haben. Sonst könne es passieren, dass sich die Bedingungen ändern und die Rotmilane plötzlich auch hier wieder gefährdet sind.

Am 18. Juni 2015 stellte Ferdinand sich in seinem Nest tot, wie er das instinktiv immer tut, wenn sich ein Räuber anpirscht. An diesem Tag aber drohte keine Gefahr – es war nur Patrick Scherler, der sich dem Nest näherte. Er nahm den kleinen, flugunfähigen Vogel mit der Hand auf, legte ihn sachte in einen Rucksack und liess diesen an einem Seil zu Boden gleiten. Ferdinands Eltern kreisten derweil über dem Wald und beobachteten die Situation.

Am Boden vermassen die Forscher den jungen Vogel: Flügellänge, Gewicht, Federlänge, alles notierten sie akribisch. Dann erhielt Ferdinand einen kleinen, solarbetriebenen GPS-Sender, den die Biologen ähnlich wie einen Rucksack auf seinen Rücken montierten. Für den über ein Kilogramm schweren Vogel sei der kleine Sender mit seinen 22 Gramm Gewicht keine Belastung, sagt Scherler. Seither übermittelt das Gerät stündlich den Standort des Vogels via Mobilfunknetz an die Forscher – für den Rest von Ferdinands Leben. Der kleine Rotmilan hatte den Spuk nach knapp 20 Minuten unbeschadet überstanden, die Forscher legten ihn in sein Nest zurück.

Neben Ferdinand erhielten 284 weitere junge Rotmilane Sender. «Damit können wir die Wege der Vögel lückenlos verfolgen», sagt Scherler (siehe Karte). So studiert er, wie sie neue Reviere erobern. Und indem er die Flugdaten mit Karten der Landschaftsstruktur und dem Vorkommen von Beutetieren vergleicht, erkennt der Biologe, was Rotmilane anzieht.

Stromschlaggefahr in Spanien

Kurz nachdem Ferdinand seinen Sender erhielt, verliess er sein Nest und begann die Umgebung zu erkunden. Weiter als 25 Kilometer wagte er sich noch nicht weg. Doch dann, Ende September 2015, packte Ferdinand die Reiselust: Er verliess die Schweiz in südwestlicher Richtung – wie alle Schweizer Rotmilane, wenn sie ihren Überwinterungsort suchen. Nach wenigen Tagen Flug erreichte er sein Quartier für den Winter: ein Gebiet in der Nähe der Stadt Salamanca in Spanien.

Dort drohen Ferdinand und seinen Artgenossen viele Gefahren. Wo es wenige Bäume hat, benutzen Rotmilane Strommasten zum Rasten. Viele sterben durch Stromschlag, weil sie mit ihren grossen Flügeln nahe an die Leitungen kommen. Und auch Menschen bedrohen die Greifvögel: Jäger sehen in ihnen Konkurrenten und schiessen sie ab oder legen vergiftete Köder aus.

Ferdinand jedoch hatte Glück – er überstand alle Gefahren. Der Rotmilan kehrte in die Schweiz zurück und verbrachte den Sommer im Kanton Freiburg. Als es Herbst wurde, zog er erneut nach Spanien, fast an denselben Ort wie ein Jahr zuvor. «Das ist sicher kein Zufall», sagt Scherler. Denn die Daten zeigen, dass viele Rotmilane immer wieder dieselben Gebiete anfliegen. «Wahrscheinlich merken sie sich markante Landschaftselemente wie Berge oder Seen, um sich zu orientieren», sagt der Biologe.

Auch seinen zweiten Aufenthalt in Spanien überlebte der nun fast zweijährige Ferdinand. Dann, im März 2017, verliess er Spanien – zum vorläufig letzten Mal. Eine Woche später erreichte Ferdinand den Kanton Freiburg, wo er den ganzen Sommer verbrachte, wie zahlreiche andere Rotmilane. Warum sich dort so viele der Greifvögel sammeln, ist immer noch ein Rätsel. «Sicher aber ist, dass es ihnen besser geht als in Spanien», sagt Scherler. Bei einer Befragung haben die Wissenschafter der Vogelwarte Sempach festgestellt, dass ein Achtel der Landbevölkerung die Rotmilane sogar füttert – mit Fleisch, Speiseresten oder auch Nachgeburten von Hoftieren.

Auch Ferdinand erging es gut – und er profitierte vom Pech eines anderen Vogels. Am 26. August 2017 starb ein ausgewachsenes Rotmilan-Männchen. Dadurch wurde ein Revier frei, und Ferdinand liess sich diese Chance nicht entgehen. Am Himmel über dem freiburgischen Schmitten kämpfte er gegen ein anderes Männchen um das Revier und konnte es schliesslich erobern. In Ferdinands Flugdaten ist zu sehen, dass er sich dort niedergelassen hat.

Allmählich nahte der Winter, und damit der Zeitpunkt, an dem der Rotmilan ins warme Spanien hätte fliegen sollen. Doch Ferdinand zog nicht los. Und so wie er machen es viele seiner ausgewachsenen Artgenossen. Das zeigen Zahlen, die Freiwillige jeden Winter an bekannten Schlafplätzen erheben. Im Januar 2018 blieben 3280 Rotmilane hier – fast drei Mal mehr als noch elf Jahre zuvor.

«Zwar haben die Vögel den Instinkt, im Winter wegzuziehen», sagt Scherler, «doch bei guten Bedingungen bleiben sie offenbar gerne in der Schweiz.» Eine wichtige Rolle spielt das Klima: Da im Mittelland immer seltener längere Zeit am Stück Schnee liegt, können die Vögel in der Schweiz bleiben. Falls das Wetter doch zu schlecht wird, sind sie schnell weg: Südfrankreich erreichen sie in zwei bis drei Tagen.

Noch kann Scherler nicht genau sagen, wie die Rotmilane sich für ihre Reviere entscheiden, denn er steht erst am Anfang der Datenauswertung. An seinem Laptop kann er jedoch jederzeit den Standort der fast 300 Rotmilane abrufen, die einen Sender tragen. Auch Ferdinands: Der Vogel verbringt den Winter auf seiner abgestorbenen Tanne im freiburgischen Schmitten. Und jetzt, da Ferdinand ein eigenes Revier hat, steht eigenem Nachwuchs eigentlich nichts mehr im Weg. Scherler hofft, dass sich der Rotmilan diesen Frühling eine Partnerin suchen wird.

Von Mario Nowak/AZ