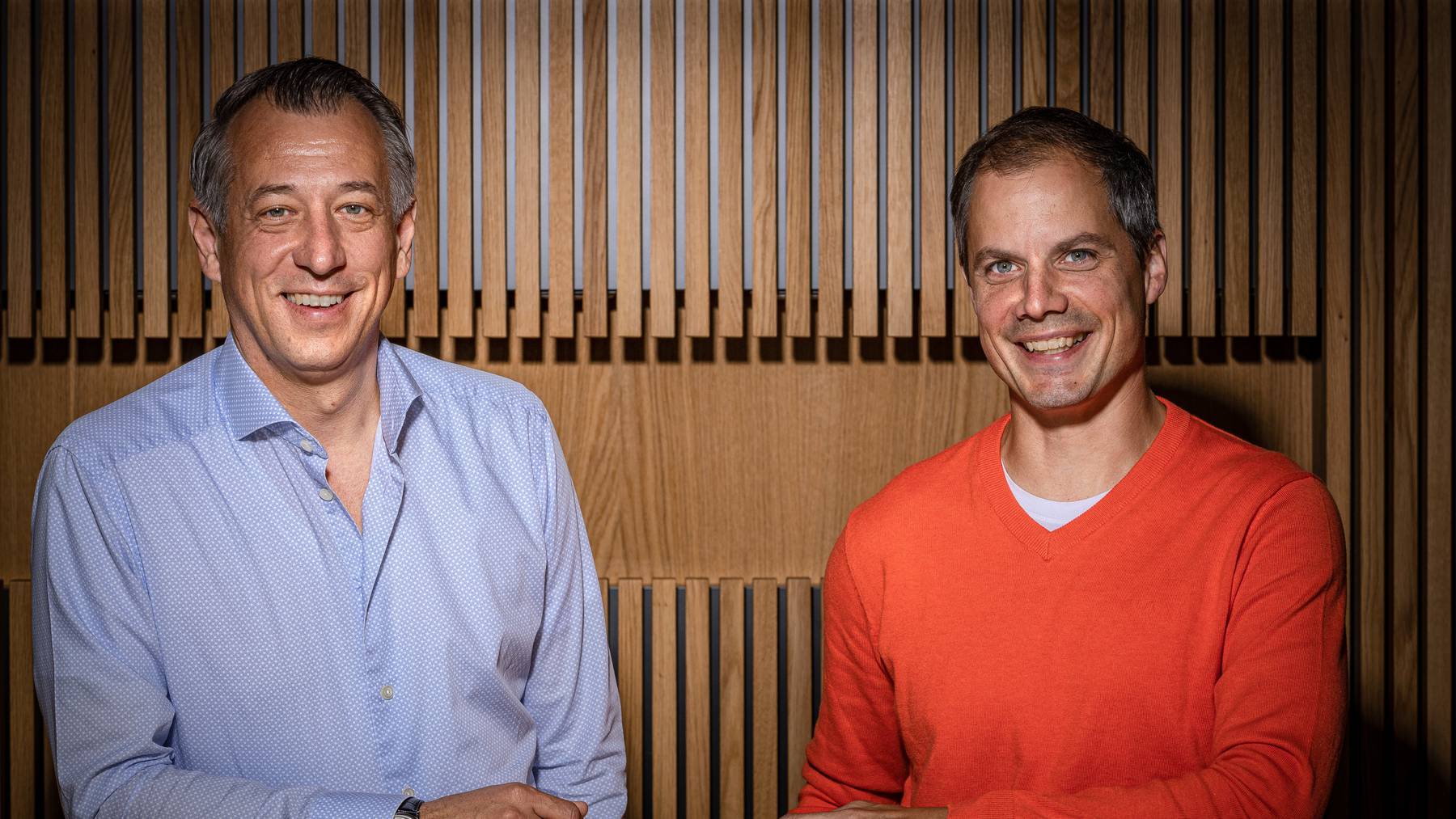

«Distance Learning wird zum Standard werden»: Direktionspräsident über die Zukunft der Hochschule

Seit bald zehn Jahren ist Crispino Bergamaschi Direktionspräsident der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Er gilt als ein bedeutender Akteur in der Erfolgsgeschichte der interkantonalen FHNW. Bergamaschi ist zudem auch ein vorzügliches Beispiel für die Qualität des dualen Bildungssystems, begann er doch seine berufliche Laufbahn einst als Lehrling für Elektrotechnik bei Sprecher+Schuh in Aarau.

Zum Gespräch über den neuen Leistungsvertrag zwischen den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn und der FHNW lädt Bergamaschi in sein Büro auf den Campus in Brugg-Windisch. Er serviert Schwarztee. In den Gebäuden der FHNW gilt Schutzmaskenpflicht. Man einigt sich aber darauf, das Interview im Büro des Präsidenten unter Einhaltung der Abstandsregel, aber ohne Schutzmasken zu führen.

Der neue Leistungsauftrag 2021–24 für die Fachhochschule Nordwestschweiz liegt vor. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Crispino Bergamaschi: Ja. Mit dem neuen Leistungsauftrag kann die FHNW gut leben. Ich bin sehr froh, dass die Trägerkantone sogar leicht mehr in die Fachhochschule investieren als bisher. Natürlich hätten wir gerne noch etwas mehr Spielraum gehabt. Wir müssen Abstriche bei einzelnen Entwicklungsschwerpunkten machen. Wir würden auch gerne mehr Studienplätze anbieten, die Nachfrage dafür ist da. Aber um mit dem Markt zu wachsen, fehlen uns die Mittel.

In den nächsten vier Jahren bezahlen die vier Trägerkantone zusammen rund eine Milliarde Franken an die gemeinsame Fachhochschule. Das ist doch ziemlich viel Geld.

Selbstverständlich. Die vier Trägerkantone bezahlen damit rund 50 Prozent der gesamten Kosten. Das Budget der FHNW beträgt aber für die Jahre 2021-24 rund zwei Milliarden Franken. Das bedeutet: Eine Milliarde muss die FHNW selber generieren.

Wie verdient die FHNW so viel Geld? Wohl kaum mit den Studiengebühren.

Die Semestergebühr beträgt 800 Franken. Alle, die studieren wollen, sollen es sich leisten können. Effektiv kostet ein Studienplatz an der FHNW je nach Studium zwischen 20000 und 30000 Franken pro Jahr. Einnahmen bringen vor allem die Drittleistungen, welche die FHNW erbringt. Dazu gehören Weiterbildungen oder Forschung und Entwicklung für Firmen und Institutionen.

Die FHNW soll erste Adresse für Studierende in den vier Kantonen sein. So verlangt es der Leistungsauftrag. Ist das realistisch?

Das ist ein politisches Ziel, das wir sehr ernst nehmen. Wir haben engen Kontakt mit den Zubringerschulen im Bildungsraum. Es ist uns wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, was die FHNW ist, welche Studienangebote wir anbieten. Es ist mir ein Anliegen, dass die musikalisch begabte Schülerin aus Dietwil weiss, dass sich die Musikhochschule für die Studierenden aus dem Aargau in Basel befindet; dass der technikbegeisterte Lehrling aus Nunningen weiss, dass man in Brugg Technik studieren kann. Dieses Bewusstsein wollen und müssen wir noch vermehrt wecken.

Der Leistungsauftrag verlangt, dass die FHNW dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll. Wie soll das geschehen?

Wir können das Problem natürlich nicht alleine lösen. Aber die FHNW kann einen Beitrag leisten, indem wir Jahr für Jahr Tausende Fachkräfte ausbilden. Dabei versuchen wir heute herauszufinden, was unsere Absolvierenden im Jahr 2025 können und wissen müssen, damit sie in den Unternehmen und Institutionen, in denen sie arbeiten werden, mit ihrem Know-how einen Innovationsbeitrag leisten können.

Steht die FHNW im Wettbewerb mit anderen Fachhochschulen in der Schweiz?

Ja. Die Konkurrenz unter den Fachhochschulen ist wichtig. Wir wollen uns mit den anderen messen. Kürzlich hörte ich im Zug, wie eine junge Frau ihr Gegenüber fragte: «Kannst Du auch in Brugg studieren oder musst du nach Zürich?» Solche ungefilterten Aussagen tun natürlich gut, weil sie ein Indiz dafür sind, dass wir gut unterwegs sind.

Ein strategisches Hauptziel des Leistungsauftrages heisst digitaler Wandel. Wie sieht der Unterricht an der FHNW in fünf Jahren aus?

Das Frühlingssemester haben wir dank äusserst innovativen Dozierenden und extrem flexiblen Studierenden gut über die Runde gebracht. Aber der Qualitätsanspruch an die Digitalisierung ist ein anderer. Wir müssen einen professionellen Umgang erlernen. So braucht jede Vorlesung, braucht jedes Modul eine andere Didaktik, als wir das bisher gewohnt sind. Distance Learning wird zum Standard werden, es wird aber auch hybride Formen geben und natürlich Präsenzunterricht. Das sind neue Formen des Unterrichtens, die anspruchsvoll und auch teuer sind. Es wird nicht mehr genügen, dass die Dozentin oder der Dozent via Notebook zu den Studierenden spricht.

Wenn das Distance Learning zur Regel wird: Braucht da die FHNW noch so viel Raum?

Das können wir noch nicht abschätzen. Es gibt Bereiche, wo wir eher mehr Platz brauchen werden. Zum Beispiel im Laborbereich. Oder was geschieht, wenn die Distanzregel sich etabliert? Es geht auch um die neue Balance zwischen Distanz und Präsenz, die wir finden müssen. An der FHNW geht es dann vor allem darum, Situationen des Austausches zu schaffen. Seminare werden hier stattfinden und Gruppenarbeiten. Ich denke, wir brauchen nicht weniger Raum. Aber wir werden ihn anders nutzen. Eines ist für mich jedoch klar: Die FHNW wird immer eine Präsenzhochschule bleiben.

Wie profitieren die Studierenden vom digitalen Wandel?

Lehr- und Lerneinheiten werden in einem individualisierten Distanzmodus stattfinden. Dank der Digitalisierung kann es uns besser gelingen, die Studierenden individuell nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten zu fördern. Ein simples Beispiel: Wenn einer morgens um acht einfach noch nicht lernen kann, eignet er sich den Stoff zu einer für ihn besseren Tages- oder Nachtzeit an.

Ein zweites strategische Hauptziel ist die Portfolio-Erneuerung. Sind neue Studiengänge zu erwarten?

Die FHNW bietet heute 29 Bachelor- und 18 Masterstudiengänge an. Wir bekommen in der Regel gute Rückmeldungen auf unser Ausbildungsangebot. Aber wir wollen auch 2025 oder 2030 ein gutes Feedback. Deshalb versuchen wir heute schon herauszufinden, welche Kompetenzen morgen oder übermorgen gefragt sind. Wir werden die einzelnen Studiengänge entsprechend inhaltlich und didaktisch anpassen und auch neue Ausbildungsmodule schaffen. Das ist ein stetiger Prozess, der im engen Austausch mit unseren Praxispartnern geschieht.

Der Leistungsauftrag setzt zudem das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda der FHNW. Was bedeutet das konkret?

Die FHNW ist prädestiniert, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das Thema ist gesellschaftsrelevant und beschäftigt viele junge Menschen. Wir wollen als FHNW glaubwürdig handeln und möchten den Studierenden die Kompetenzen vermitteln, dass auch sie bewusst nachhaltig handeln. Dazu brauchen wir auch einen klaren internen Kodex. Massnahmen. Zum Beispiel sollen an der FHNW Dienstreisen möglichst mit dem öffentlichen Verkehr absolviert werden. Das gilt für Distanzen bis 600 Kilometer. Zudem bietet die FHNW verschiedene Bildungsangebote zum Thema für unterschiedliche Zielgruppen an. Nachhaltigkeit hat einen ökologischen, einen sozialen und einen wirtschaftlichen Aspekt. Wir sind der Ansicht, dass man stets möglichst alle drei Aspekte im Auge haben sollte. Was aber nicht immer einfach ist.

An der Pädagogischen Hochschule in Brugg-Windisch ist die Zahl der Neueintritte innerhalb eines Jahres um sechs Prozent gesunken. Keine gute Entwicklung in Zeiten des Lehrermangels. Was ist da passiert?

Wir wissen nicht genau, wie es zum Rückgang gekommen ist. Wir wissen auch nicht, warum die Zahl der Studierenden auf das neue Studienjahr wieder um 14 Prozent gestiegen ist. Wir können nur vermuten und wir waren auch nicht untätig. So haben wir mit den Zubringerschulen gesprochen, stehen in engem Kontakt mit unseren Partnerschulen, haben versucht, die Angebote der PH besser darzustellen. Aber wie viel was gebracht hat, darüber lässt sich nur spekulieren.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Das Quereinsteiger-Programm kehrt zurück.

Genau. Im Herbst 2021 startet die Pädagogische Hochschule wieder mit der Ausbildung für Quereinsteiger. Sie richtet sich an berufs- und lebenserfahrene Menschen über 30. Wir möchten die Zulassungsbedingungen möglichst offenlassen und sind überzeugt, dass wir auf diesem Weg neue und gute Lehrpersonen finden und ausbilden können.

Eine weitere Vorgabe im Leistungsauftrag: Theorie und Praxis sollen in der Ausbildung an der PH «besser verknüpft» werden. Wie soll das geschehen?

Die Verzahnung von Theorie und Praxis ist in der Lehrerausbildung seit jeher ein Thema. Wir planen da eine Innovation: Angehende Lehrpersonen sollen künftig ein berufsbegleitendes Studium absolvieren können. Das neue Studienmodell sieht vor, dass die Studierenden gegen Ende der Ausbildung parallel zum Studium eine Anstellung in einer Partnerschule erhalten. Dort werden sie betreut von erfahrenen Lehrpersonen. Mit diesem Modell soll die Verknüpfung von Theorie und Praxis besser gelingen. Natürlich brauchen die Partnerschulen dazu zusätzliche Ressourcen.