Dominic Nahr: «Speicherkarten habe ich auch schon in meinen Schuhen versteckt»

Dominic Nahr ist zwar in Appenzell geboren, wuchs aber in Hongkong auf, machte seinen Bachelor of Fine Arts im kanadischen Toronto und arbeitete ab 2009 von der kenianischen Hauptstadt Nairobi aus für renommierte deutschsprachige aber auch englischsprachige Zeitungen und Zeitschriften wie «Neue Zürcher Zeitung», «Die Zeit», «Time» oder «New York Times». Seit drei Jahren wohnt der 38-Jährige erstmals in der Schweiz und arbeitet von Zürich aus. Nahr hat mehrere Preise gewonnen, unter anderem den «World Press Award» oder den «Swiss Press Photo Award». Am International Photo Festival Olten hat er im vierten Stock des Hauses der Museen eine eigene Ausstellung und hält heute Abend um 19.30 Uhr im Oltner Stadttheater einen Vortrag über seine Arbeit. Das Interview wurde am Mittwochmorgen telefonisch geführt.

Ihre Fotos sind in den bekanntesten deutschsprachigen, aber auch englischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften erschienen, Sie waren in Krisengebieten in Afrika und Asien unterwegs. Was ist Ihr Antrieb als Fotograf?

Dominic Nahr: Es ist extrem wichtig, dass wir Fotografen dokumentieren, was in der Welt passiert – gerade an Orten, wo es kaum Fotojournalisten gibt, damit diese Sachen nicht vergessen oder überhaupt erst öffentlich werden. Ganz am Anfang meiner Karriere war ich beispielsweise im Kongo in einem Dorf, wo viele Leute umgebracht wurden. Wenn diese Bilder nicht entstanden wären, wäre es heute so, als hätte es dieses Massaker nicht gegeben.

Ihre Fotos sind Dokumentationen von den Krisengebieten dieser Welt. Wie stark schauen Sie auch auf die Ästhetik der Bilder?

Das ist ein wichtiger Aspekt: Meine Bilder sollen visuell stark sein, damit die Leute nicht einfach darüber hinwegsehen können und sich damit befassen wollen.

Was möchten Sie mit Ihren Fotos bei den Betrachtenden auslösen?

Für mich zentral ist, dass zu meinen Fotos nicht zu viel erzählt wird, sondern bei den Betrachtenden selbst Fragen entstehen und ein Denkprozess entsteht. Die Leute sollen in diese Welt, welche das Foto darstellt, «hineinfallen» – sei es mithilfe des gezeigten Lichts, der Farben oder dem Gefühl, das bei den Betrachtenden ausgelöst wird. Meine Idee ist, dass man sich in einem Bild verliert. Das funktioniert aus meiner Sicht besser, wenn ein Bild in Magazinen abgebildet oder in Ausstellungen zu sehen ist.

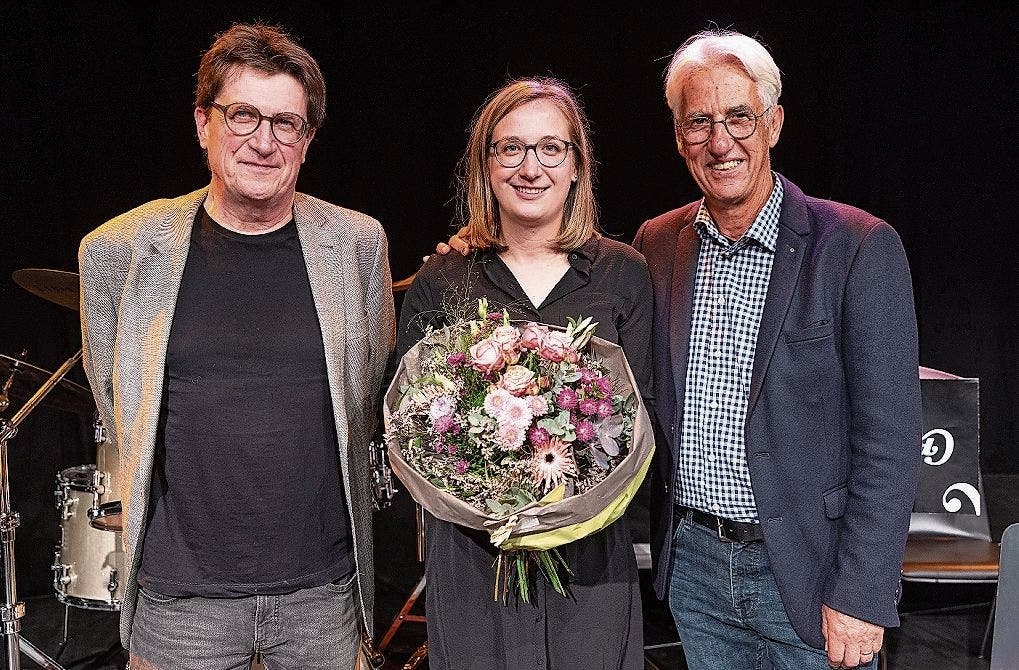

Ein Blick in die Ausstellung im vierten Stock des Hauses der Museen.

Das heisst, es reicht nicht, wenn man ein Bild einfach im Internet anschaut?

Das kommt auf den Kontext an. Aber es ist so, wenn eine Geschichte aus mehreren Bildern besteht, kann man sich besser darauf einlassen, wenn diese gedruckt zu sehen sind. Ich machte die Erfahrung, dass sich Leute zum Beispiel an Ausstellungen mehr mit einem Foto auseinandersetzen und eine andere Beziehung dazu aufbauen, weil sie in einem Raum sind und sich dafür Zeit nehmen.

Glauben Sie, dass Sie mit Ihren Fotos die Wahrnehmung der Welt bei den Betrachtenden beeinflussen oder sogar ändern können?

Ja, absolut. Früher, als ich noch im Ausland lebte, schickte ich meine Bilder an die Redaktionen – und hatte kaum Reaktionen ausser aus meinem direkten Umfeld. Seit ich in der Schweiz lebe, hier ausstelle und in Kontakt bin mit Leuten, merke ich, wie sie sich interessiert zeigen, nach weiteren Informationen fragen und so etwas in Gang kommt in ihrem Kopf.

Kommen wir auf Afghanistan, dem aktuellsten Krisenherd dieser Welt, zu sprechen: Wie muss man sich die Arbeit als Fotograf in solchen Gegenden vorstellen, wo es derzeit relativ unübersichtlich ist?

Ich war 2019 für eine Arbeit in Afghanistan. Die erste Frage, die man sich in solchen Krisengebieten immer wieder stellen muss – teils von Stunde zu Stunde: Bleibt man vor Ort oder geht man? Die Gefahr besteht natürlich in solchen Fällen, dass man zu früh geht und kein brauchbares Material hat, aber dafür am Leben bleibt. Ich habe oft folgende Erfahrung gemacht: Wenn es eigentlich Zeit zu gehen gewesen wäre und ich nicht auf mein Bauchgefühl hörte, ist dann danach etwas passiert.

Sind Ihrer Meinung nach Fotos aus solchen Krisengebieten unabhängig von den involvierten Parteien entstanden oder ist man von diesen abhängig?

Jeder Krisenherd ist anders: Natürlich ist es gut, wenn man Respekt hat vor der aktuellen Regierung oder Machthabern vor Ort. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man arbeitet inkognito oder sagt klar, dass man vor Ort ist und was man vorhat. Oft ist man aber schon in Kontakt mit Rebellen oder Regierungstruppen, um auch an Informationen zu gelangen, was gerade geschieht und wie gefährlich die Lage ist. Aber mir ist es fast noch nie passiert, dass ich die gemachten Fotos dann noch absegnen lassen musste. Das versucht man natürlich zu verhindern und deklariert es vorgängig auch ganz klar, dass so etwas nicht möglich sei. Und wenn ich befürchten muss, dass meine Fotos zensiert werden könnten, versuche ich, die Originalbilder trotzdem ausser Land zu bringen; Speicherkarten habe ich auch schon in meinen Schuhen versteckt.

Heute Abend halten Sie einen Vortrag zusammen mit Stuart Franklin. Wie stehen Sie zu ihm?

Ich kenne Stuart Franklin schon seit einigen Jahren, habe ihn aber schon lange nicht mehr gesehen. Wir repräsentieren zwei unterschiedliche Generationen von Fotojournalisten. Daher wird es für das Publikum sicher spannend zu hören sein, wie verschieden wir arbeiten.

Über was werden Sie im Stadttheater sprechen?

So ganz definitiv ist das noch nicht (lacht). Ich werde aber sicher über den Beginn meiner Karriere etwas sagen, den Bezug zur Schweiz herstellen und wie ich in Hongkong als Schweizer aufgewachsen bin, aber mich dort immer etwas verloren gefühlt habe. Das gab mir aber gleichzeitig den Mut, wegzugehen, weil Hongkong nie wirklich mein Zuhause war. Zudem werde ich ein paar Worte über die verschiedenen Geschichten sagen, die ich in den vergangenen Jahre gemacht habe und über neue Projekte, an denen ich gerade arbeite.