«Es ist unmöglich, im Rekordtempo Impfstoffe zu entwickeln» – die Bedenken der Impfskeptiker sind gross

Die Skepsis gegenüber den neuen Corona-Impfstoffen ist gross. Unsere Redaktion erreichen derzeit viele E-Mails zum Thema. Wir versuchen, die drängendsten Fragen der Impfskeptiker zu beantworten.

Es sei unmöglich, einen Impfstoff in weniger als einem Jahr zu entwickeln, schreibt uns eine Leserin. Wie war die Entwicklung der Vakzine im Rekordtempo überhaupt möglich?

Die Entwicklung der Corona-Impfstoffe ist tatsächlich in Rekordzeit erfolgt. Es gibt einige Gründe, warum der Forschung doch vertraut werden kann. Noch nie standen für eine Impfstoff-Entwicklung dermassen viel Ressourcen zur Verfügung. Weil es sich um eine Bedrohung für die ganze Menschheit handelt, haben Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in bisher einmaliger Weise zusammengearbeitet. Weltweit wurden Daten ausgetauscht, die Pharmafirmen haben unter dem Konkurrenzdruck der Corona-Forschung Priorität eingeräumt und die Politik hat die bürokratischen Hürden verkleinert. Mehr Personal, beschleunigter Aufbau von Produktionsanlagen und eine Prozessoptimierung führten zu schnellen Resultaten.

Kann ein Impfstoff, der im Rekordtempo auf den Markt gebracht wurde, tatsächlich etwas taugen?

Wie bei normalen Impfstoffentwicklungen wurden die verschiedenen Phasen durchgespielt. Diese wurden aber nicht wie üblich hintereinander, sondern parallel und überlappend durchgeführt. Das hat enorm Zeit gespart. Zu beachten ist auch, dass nicht auf einem leeren Papier gestartet wurde, es gibt zu Erregern wie Coronaviren viel Vorwissen, wie auch zu mRNA-Impfstoffen aus der Onkologie. Alle wissenschaftlichen Prozessschritte wurden durchgeführt. Allerdings liegen zum Zeitpunkt einer Impfstoffzulassung keine Langzeitbeobachtungen zum Beispiel von Nebenwirkungen vor, dafür sind die Testphasen zu kurz. Ein Restrisiko gibt es immer. Die Zulassung ist ein Risiko-Nutzen-Entscheid.

Der künftige US-Präsident Joe Biden liess sich am Dienstag vor laufender Kamera mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech immunisieren. © Carolyn Kaster / AP

Man könne die Wirkung der Impfung überhaupt noch nicht abschätzen, dazu habe die Zeit bislang nicht ausgereicht.

Die Task Force-Expertin Claire-Anne Siegrist vom Universitätsspital Genf sagt, doch, das könne man. «Die Wirksamkeit der Impfung ist eindeutig», sagt die Virologin. Von 100 Erwachsenen, die sich in den klinischen Studien mit Covid-19 angesteckt haben, hatten 95 ein Placebo und nur fünf den Impfstoff erhalten. Diese 95-prozentige Wirksamkeit bedeutet, dass die Risiken einer milden oder schweren Covid-19 deutlich reduziert werden. Umfangreiche präklinische Analysen gab es auch zu allfälligen toxikologischen Problemen, die nicht auftauchten. Auch die Reaktion des Immunsystems sei trotz der kurzen Studiendauer abschätzbar, sagt Siegrist. «Die Immunantworten wurden bereits bei im Frühsommer geimpften Probanden gemessen, so dass eine monatelange Wirksamkeit nachgewiesen ist.» Noch nicht klar ist, ob Auffrischungsimpfungen nötig sind, so wie jährlich gegen die Grippe.

Was wurde in den bisherigen Studien noch nicht untersucht?

Schwangere wurden in den Studien nicht geimpft. «Es gab aber einige Fälle von Schwangerschaft während der Studie», sagt der Swissmedic-Sprecher. Aufgrund der Kürze des Verfahrens werde eine weitere Überwachung nötig sein, um diesbezüglich mehr Information zu bekommen. Vorsichtshalber sollten Frauen sich nicht impfen lassen, die schwanger sind oder beabsichtigen, in den nächsten Wochen schwanger zu werden.

Zu Kindern gibt noch keine Daten, deshalb werden sie auch nicht geimpft. Studien sind in Planung. Nicht getestet wurde die Impfung an Personen mit früheren, schweren Allergien, wie Swissmedic erklärt. Laut deren Sprecher sind die kurzfristigen Reaktionen wie etwa allergische Reaktionen aufgrund der Befragung durch den verimpfenden Arzt vermeid- und abschätzbar. Wie für alle neuen aktiven Substanzen und Medikamente, die nach der Entwicklung breit eingesetzt werden, sei die Marktüberwachung entscheidend, um Sicherheitssignale zu erkennen. Aufgrund einzelner Fälle von schweren Allergien sei eine 15-Minuten Überwachung nach jeder Impfung unerlässlich. Nächstens wird noch die Dauer des Impfschutzes, die asymptomatische Übertragung und weiteres studiert. Zudem könnten wichtige Informationen aus den Studien auch hochgerechnet werden, auch wenn nur wenige Probanden aus einem bestimmten Problemgebiet beteiligt gewesen seien.

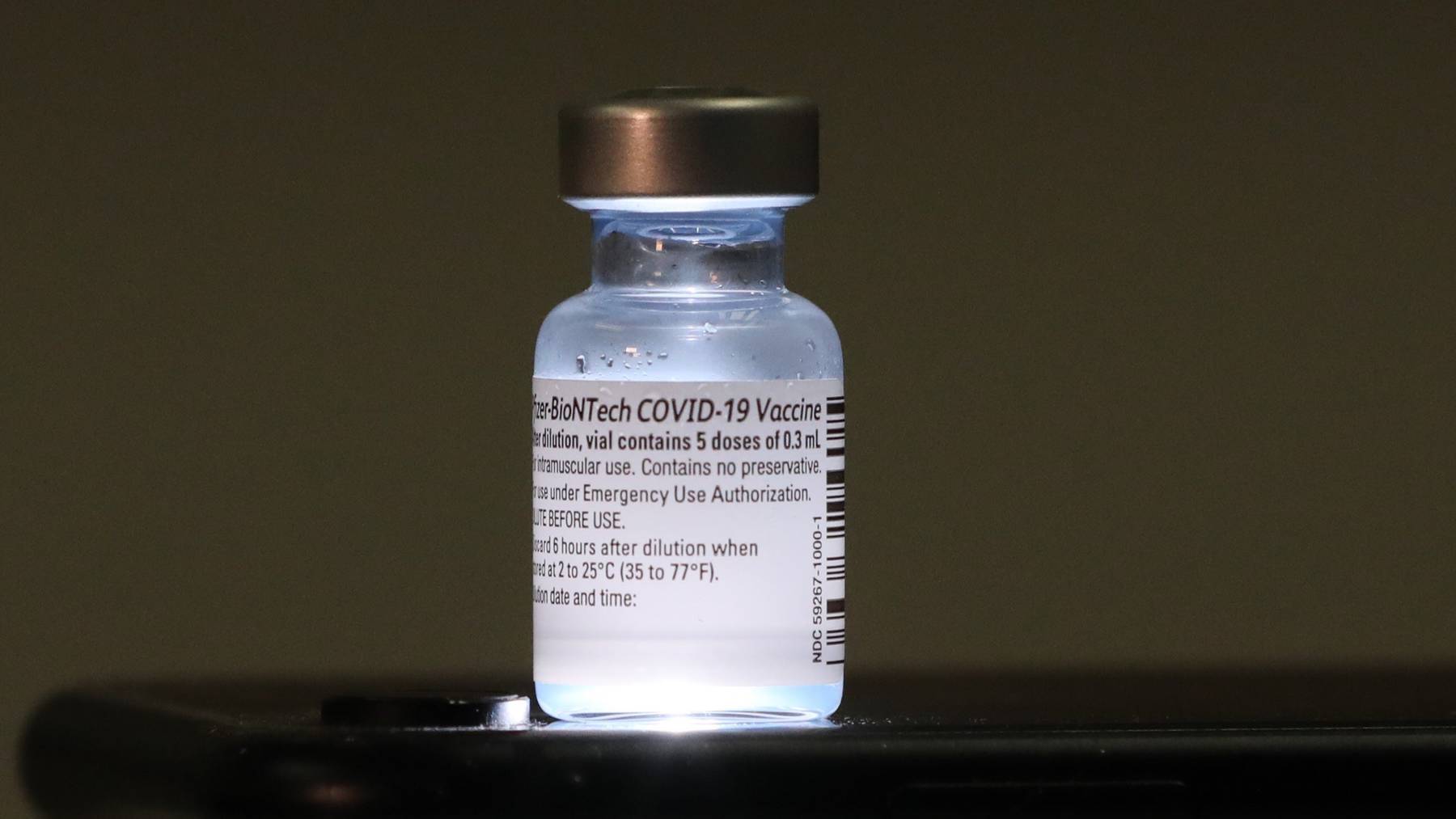

Schon bald werden die ersten Menschen mit Corona-Impfstoffen immunisiert.

© Christian Ohde / www.imago-images.de

Grosse Skepsis besteht gegenüber den sogenannten mRNA-Impfstoffen. Wie funktioniert diese Technologie überhaupt?

Die mRNA (messenger RNA – Boten-RNA) ist die Bauanleitung der Zelle für Proteine. Die Information dafür liegt in den Genen, die in der DNA (oder der viralen RNA) gespeichert sind. Wird ein Gen exprimiert, das heisst: wird das Protein, für das es codiert, gebraucht (z.B. für den Aufbau von Muskelfasern), wird eine Bauanleitung, eine einsträngige RNA gebildet. Sie löst in den Ribosomen, den Eiweissfabriken der Zellen, die Protein-Synthese aus. Der mRNA-Impfstoff macht sich dies zunutze. Man synthetisiert also die mRNA eines charakteristischen Virus-Proteins, umhüllt sie mit Lipid-Molekülen (das sind wasserunlösliche natürliche Stoffe) und spritzt sie ins Muskelgewebe. In den Zellen setzt die mRNA jetzt die Protein-Synthese in Gang, das Virus-Protein wird gebildet und dient nun als Antigen. Ein Antigen nennt man alles, was einen bestimmten Prozess des Immunsystems in Gang setzt. Bei der Covid-Impfung ist es die Immunisierung gegen Sars-CoV-2.

Skeptiker sprechen von genmanipulierten Impfstoffen. Was ist dran an dieser Aussage?

Die Impfung macht sich unser Wissen und unsere Fähigkeiten in der Gentechnologie zunutze. Allerdings werden dabei keine Genome manipuliert, also verändert. Sondern man verwendet genau die Vorgänge, die in den Zellen immer ablaufen. Die Impfung verändert auch nichts an der menschlichen DNA. Die mRNA-Synthese findet ausserhalb des Zellkerns statt, in dem die DNA steckt. Die mRNA ist ziemlich instabil und wird innert Minuten abgebaut, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat. Es nicht möglich, dass sich mRNA ins Genom integriert, weil das Umschreiben von RNA in DNA nicht möglich ist. Etwa so, wie wenn man einen ausgedruckten Text auf Papier in eine Computerdatei zurückumwandeln möchte.

Sind die mRNA-Impfstoffe tatsächlich gefährlicher als Vakzine, die mit älteren Verfahren entwickelt wurden?

Eine Impfung ist nie völlig ungefährlich, weil man nie wissen kann, wie das Immunsystem (vielleicht die komplexeste Veranstaltung in unserem Körper nach dem Gehirn) reagieren wird. Ob man lebende oder inaktivierte Viren oder nur Teile von ihnen verimpft, das Risiko ist ähnlich. Der Vorteil der mRNA besteht darin, dass sie molekularbiologisch von allen Impfstoffen am instabilsten ist – und deshalb am schnellsten verschwindet.

Was ist von den Impfstoffe zu halten, die auf altbekannten Herstellverfahren basieren?

Eine Impfung hat immer den Zweck, das Immunsystem zu einer Antwort anzuregen, also eine Infektion zu simulieren. Das kann mit Viren gemacht werden, die sich innerhalb des Körpers vermehren (sogenannte Lebendvakzine). Anstatt den Impfstoff direkt aus Erkrankten zu gewinnen, kann man ihn auch in Zellkulturen züchten. Diese Impfung ruft die stärkste Immunantwort hervor. Sie ist aber auch nicht unbedenklich, weil der Impfstoff Verunreinigungen enthalten kann. Später fand man heraus, dass man auch abgeschwächte oder inaktivierte Viren verimpfen konnte. Sie waren biologisch sicherer als die Lebendvakzine, aber die Immunantwort war nicht mehr so ausgeprägt, so dass man die Impfung wiederholen muss. Der Vorteil der mRNA-Impfung ist, dass der Impfstoff sehr schnell und im Labor an ein mutiertes Virus angepasst werden kann.

Skeptiker rufen die Impfkampagne währen der Schweinegrippe in Erinnerung. Geimpfte klagten Monate nach der Impfung über eine Schlafkrankheit, über Schlafattacken am Tag und schlaffe Muskeln. Das sei doch ein Beleg, wie gefährlich Impfstoffe tatsächlich sind, sagen die Kritiker.

Tatsächlich wurden beim Schweinegrippe-Impfstoff des britischen Pharmakonzerns GSK unter anderem gehäufte Fälle der Schlafkrankheit Narkolepsie beobachtet. Es handelt sich dabei um eine Schlaf-Wach-Störung, bei der es zu erhöhter Schläfrigkeit während des Tages und plötzlichen Schlafattacken kommt. Rund 30 Millionen Europäer liessen sich mit dem Impfstoff namens Pandemrix immunisieren. Bis Ende 2013 erhielt GSK knapp 1100 Meldungen von Geimpften, die über Narkolepsie klagten. Bei Kindern und Jugendlichen bis zu 20 Jahren wiesen Studien auf 1,4 bis 8 zusätzliche Fälle von Narkolepsie pro 100’000 geimpfte Personen hin. Bei über 20-Jährigen wurde rund ein zusätzlicher Fall pro 100’000 geimpfte Menschen beobachtet.

Was hatte dies für Folgen?

Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA hat im Juni 2014 einen 44-seitigen Bericht dazu verfasst. Der Ausschuss machte eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Er kam zum Schluss, dass Pandemrix nur noch im Notfall eingesetzt werden soll. Also nur dann, wenn der empfohlene saisonale Grippeimpfstoff nicht verfügbar ist, jedoch eine Impfkampagne gegen die Schweinegrippe als notwendig erachtet wird. Inzwischen ist Pandemrix in Europa ohnehin nicht mehr zugelassen. In der Schweiz hat GSK im Juli 2016 den Impfstoff vom Markt genommen. Swissmedic hält fest, Pandemrix im Gegensatz zu anderen Behörden zunächst nur eingeschränkt zugelassen zu haben. Namentlich für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sei Pandemrix in der Schweiz erst später zugelassen worden, sagt der Sprecher der Arzneimittelbehörde.

Der Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix sorgte für eine Kontroverse.

© AP Photo/Matthias Rietschel

Das Beispiel zeigt doch, das Impfstoffe nicht sicher sind.

Der Fall Pandemrix zeigt, dass auch nach der Zulassung die Nebenwirkungen eines Impfstoffs oder eines Medikaments genau überwacht werden. Tatsächlich ist es aber so, dass man in einer klinischen Studie nicht sämtliche Nebenwirkungen erkennt, da die Zahl der Teilnehmer nicht gross genug ist. Medikamente und Impfstoffe führen immer zu Nebenwirkungen. Die Frage ist, ob der Nutzen die Gefahren deutlich überwiegt. «Es gibt in keinem Bereich unseres Lebens hundertprozentige Sicherheit», sagte kürzlich Klaus Cichutek, Präsident des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts dazu. Impfstoffe gehörten zu den sichersten und am besten getesteten Arzneimitteln überhaupt, sagte er in der deutschen Zeitung TAZ.

Ziemlich sicher werden mehrere Corona-Impfstoffe verfügbar sein. Kann ich unter den verschiedenen Vakzinen wählen?

Personen werden nicht wählen können, welchen Impfstoff sie bekommen. Dies sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössische Kommission für Impffragen. Es werde kein Wunschkonzert geben. Dies sei auch auf logistische Gründe zurückzuführen. Nicht ganz so deutlich sagt es der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen. «Aufgrund der grossen Nachfrage, welche wir am Montag beim ersten Anmeldetag gesehen haben, gehe ich aber davon aus, dass im Moment eher die Frage im Vordergrund steht, wann wir wie viel Impfstoff unabhängig vom Produzenten erhalten werden.»

Das Virus verändert sich ja laufend, nun ist dies besonders stark in Grossbritannien und Südafrika geschehen. Wirken die Impfstoffe gegen diesen mutierten Virus noch immer?

Wissenschafter und Hersteller zeigen sich zuversichtlich. Der Corona-Impfstoff der Firmen Pfizer und Biontech sei auch gegen die in Grossbritannien aufgetauchte neue Mutation des Virus wirksam, sagt Biontech-Chef Uğur Şahin. Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Wahrscheinlichkeit dafür hoch. «Wir haben den Impfstoff bereits gegen rund 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet. Die Immunantwort, die durch unseren Impfstoff hervorgerufen wurde, hat stets alle Virusformen inaktiviert», sagte er der Nachrichtenagentur DPA. Das Antigen, das die deutsche Biotechfirma und ihr US-Partner Pfizer für den Impfstoff nutzen, besteht laut Şahin aus über 1270 Aminosäuren. Davon seien jetzt neun mutiert, also noch nicht einmal ein Prozent. Ein abschliessende Antwort auf diese Frage scheint dennoch verfrüht.

Eine Leserin schreibt uns: «Glauben Sie wirklich, dass der Bundesrat sich impfen lässt? Erst dann, wenn ich persönlich einen Covid 19-Impfstoff in eine Spritze aufziehen und Herrn Berset impfen darf, glaube ich daran.»

Der Bundesrat werde sich gegen das Coronavirus impfen lassen, sagt ein Sprecher der Bundeskanzlei auf Anfrage. Die Landesregierung empfehle den Bürgerinnen und Bürgern, die Möglichkeit einer Impfung gegen das Coronavirus wahrzunehmen. Zeitpunkt und Modalitäten einer Impfung des Bundesrats seien noch nicht festgelegt worden.