Feinmechaniker Hans Leuenberger: «Was nur steht, fasziniert mich nicht»

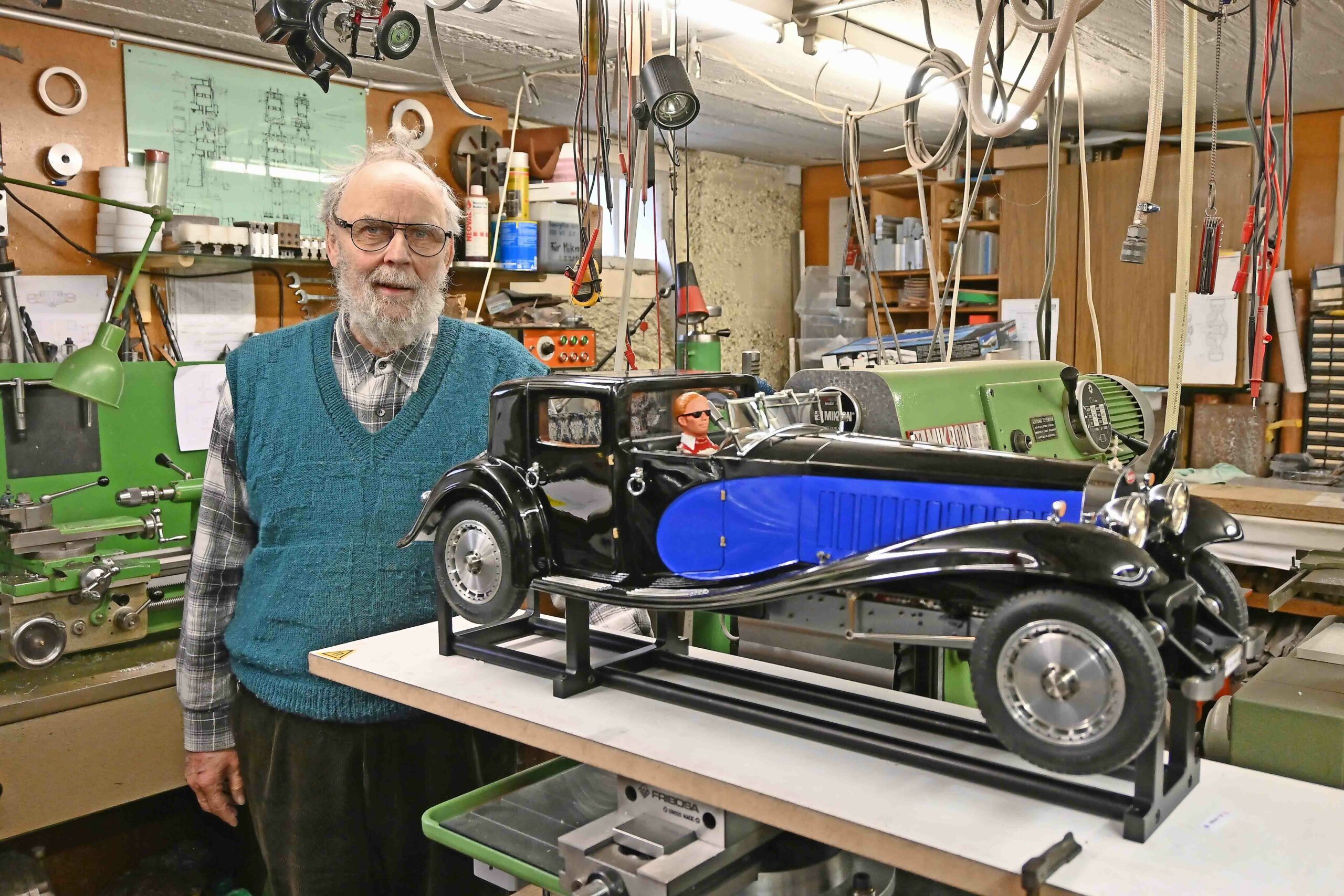

Mitten in der Werkstatt steht ein absoluter Hingucker. 16,5 Kilogramm schwer, 850 Millimeter lang, 275 mm breit, 260 mm hoch, glänzend blau und schwarz lackiert. «Das letzte Werk, das fertig geworden ist», sagt Hans Leuenberger und blickt sichtlich zufrieden auf das Modell eines Bugatti Royale Typ 41. Dann öffnet er die Motorhaube, nimmt die Fernbedienung zur Hand und startet den Motor, der nach kurzem Drehen im Leerlauf startet. «Wir haben Sound eingebaut», verrät der 78-jährige Leuenberger mit schelmischem Lächeln. Den Motorenlärm könne man übrigens aus dem Internet runterladen, er stamme von einem russischen Lastwagen. Nach fünfzig Sekunden verstummt der kernige Ton automatisch, von da an würde der Bugatti lautlos weiterfahren. Ansonsten aber ist das Modell exakt dem Original nachgebaut worden. Hans Leuenberger weist den Betrachter etwa auf die filigrane Kühlerfigur hin – einen aufgerichteten Elefanten, den im Original Ettore Bugattis jüngerer Bruder Rembrandt (1884–1916) geschaffen habe, ein bekannter Bildhauer. Die Modell-Kühlerfigur hingegen stamme von einem Zahnarzt aus den USA.

Projekt nach drei Jahren abgeschlossen

Rund drei Jahre sind vergangen, seit das Projekt zum Bau eines Bugatti Royale Typ 41 im Massstab 1:8 im November 2017 gestartet wurde. Von einem dreiköpfigen Team, bestehend aus Martin Schmid, Peter Meyer und Hans Leuenberger. «Wir waren wohl etwas blauäugig, als wir das Projekt angingen», gibt Leuenberger nach drei Jahren mit weit über tausend Arbeitsstunden zu. Denn es existierten weder Bausätze noch Pläne, um den Bugatti zu fertigen, rund 90 Prozent aller Teile wurden selbst gefertigt. Nach dem Kauf von zwei Bauer-Modellbausätzen im Massstab 1:18 wurden alle relevanten Einzelteile ausgemessen, auf den Massstab 1:8 umgerechnet, auf einem CAD-System aufgezeichnet und schliesslich mit hochwertigen Materialien in Einzelfertigung hergestellt. Nicht nur der Arbeitsaufwand sei enorm gewesen, gibt Leuenberger zu verstehen, es seien auch erhebliche Kosten für den Bezug der erforderlichen Materialien sowie für Fremdlieferungen von Einzelkomponenten angefallen.

Einer der grossen Klassiker der Automobilgeschichte

1926 präsentierte Ettore Bugatti mit dem Royale das grösste, stärkste und luxuriöseste Auto der Welt, das in der Folge zu einem der grossen Klassiker der Automobilgeschichte wurde. Dank eines 300 PS starken Motors erreichte der Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern. In Erwartung zahlreicher Bestellungen liess Bugatti ab 1929 etwa 100 Triebwerke für den Royale herstellen. Die Weltwirtschaftskrise machte Bugatti allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung. «In neun Jahren wurden sechs Exemplare gefertigt, gerade einmal vier Stück konnten verkauft werden. «Die restlichen Motoren wurden schliesslich in einen Triebwagen eingebaut, den Bugatti für die französische Eisenbahn entwickelt hatte», weiss Hans Leuenberger. Bei ersten Testfahrten erreichte der Zug 172 km/h und wurde damit zum ersten modernen Hochgeschwindigkeitszug, der von 1935 bis 1958 im Einsatz stand.

Erste Automodelle entstanden aus Baukästen

Seit längerer Zeit schon beschäftigt sich Hans Leuenberger mit Modellautos. Fasziniert haben ihn dabei die Modelle aus der Classic-Baureihe der Firma Pocher, die als reine Standmodelle konzipiert sind. Der Zofinger Feinmechaniker hat einige Modelle zusammengebaut und gleichzeitig modifiziert. «Bei mir muss alles laufen», betont er, «was nur steht, fasziniert mich nicht.» Über eine Fernsteuerung kann die Geschwindigkeit bei all seinen exklusiven Modellen stufenlos geregelt werden. Die Liste der Modelle liest sich dabei wie ein «Who’s who» der Automobilgeschichte: Bugatti 50T «Surpro- file», Bugatti 50T «Coupe de Ville», Rolls-Royce Phantom II, Mercedes 540 K, Mercedes 300 SL. Zwischen 500 und 800 Arbeitsstunden hat Hans Leuenberger für jedes dieser Modelle aufgewendet. Ein nächstes Autoprojekt, sein siebtes, hat er bereits begonnen. Es ist ein Jaguar E-Type.

Mit Dampfmaschinen begonnen

Begonnen hat die Leidenschaft für Modellbau bei Hans Leuenberger in jungen Jahren. Als er wegen einer Krankheit längere Zeit in einem Sanatorium behandelt werden musste, wünschte er sich zu Weihnachten einen fernsteuerbaren Porsche, den er auch erhielt. Die Freude war allerdings von kurzer Dauer, weil das Modellauto auch von anderen gerne benutzt wurde und schon bald defekt war. Nach einer Ausbildung zum Maler musste Leuenberger den (ungeliebten) Beruf wegen gesundheitlicher Probleme bald aufgeben und konnte mit 28 Jahren eine Weiterbildung zum Feinmechaniker abschliessen. Die Berufung war damit auch zum Beruf geworden. Bereits während seiner Tätigkeit als Werkzeugkonstrukteur nahm Leuenberger Aufträge von Modellbaufirmen an. Durch diese Kleinaufträge vergrösserte sich der Maschinenpark in seiner Werkstatt immer mehr, bis sich Leuenberger 1998 selbständig machte. Zur Hauptsache fertigte er hochpräzise Teile für Spezialpumpen in der Halbleiter- und Medizinalindustrie.Daneben fand Leuenberger immer wieder Zeit für sein liebstes Hobby, den Bau von Modellen. Zuerst waren es Dampfmaschinen – er könne gar nicht sagen, wie viele es bis heute seien. Später folgte ein beeindruckendes Schiffsmodell – die «Muimota», ein italienischer Hafenschlepper, der mit seiner Länge von 2,20 Metern ein kleines Zimmer im Haus zur Hälfte ausfüllt.

Beinahe unglaubliche Präzision

Im gleichen Zimmer sind auch die Uhren von Hans Leuenberger untergebracht. Es sind rein mechanische Uhren, die nur von einem Gewicht angetrieben werden – und trotzdem eine schier unglaubliche Präzision erreichen. Nicht mehr als eine bis eineinhalb Sekunden pro Woche weicht Leuenbergers «Pendelzeit» von der Atomzeit ab. Gefertigt hat Leuenberger auch eine extrem präzise Mondphasenuhr. Experten, die eine Mondphase mit 29,5 Tagen beziffern, liegen nach seinen Vorstellungen von Präzision mit diesen Angaben meilenweit daneben. 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten und 2,3 Sekunden dauere eine Mondphase, betont Leuenberger im Gespräch, und das solle eine Präzisionsuhr auch exakt anzeigen. Dafür hat er unzählige Zahnradkombinationen durchgerechnet und dabei herausgefunden, dass er unter anderem ein Zahnrad mit 233 Zähnen brauchen wird. Ein Zahnrad mit einer so grossen Primzahlteilung anzufertigen, ist technisch beinahe unmöglich. Nicht für Hans Leuenberger, der den dafür erforderlichen Teilapparat einfach umbaute.

Langweilig wird es Hans Leuenberger auch in Zukunft nicht werden – «da könnte Corona noch so lange dauern, ich hätte jeden Tag genug Arbeit», wie er sagt. Leuenberger tüftelt, dreht, fräst, schraubt und schleift – die Ideen werden ihm wohl nie ausgehen.