Finanzierung von 211 Schulen wird geändert: Der Kanton gibt mehr Freiheit, aber nicht mehr Geld

Mehr Gestaltungsraum

Wie die Pauschale berechnet wird

Für jede Schülerin und jeden Schüler gibt es eine Pauschale, die aus einer Standardkomponente und aus bis zu zwei Zusatzkomponenten besteht. Die Standardkomponente ist kantonsweit für alle gleich, da alle Kinder das gleiche Recht auf Bildung haben.

Die Zusatzkomponenten sind variabel und richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Die Summe aus allen Schülerinnen- und Schülerpauschalen ergibt dann das Ressourcenkontingent einer Schule.Für die Zusatzkomponente 1 wird ermittelt, wie der Ressourcenbedarf pro Kind durch soziale Faktoren beeinflusst wird. Dazu zählen etwa Ausländer- oder Sozialhilfequote.

Wo ein Kind zur Schule geht, ist ebenfalls wichtig. Mit der zweiten Zusatzkomponente werden kleine Schulen in die Lage versetzt, ein angemessenes Bildungsangebot zu realisieren. Über die Standardkomponente werden 92 Prozent der Ressourcen verteilt, die Zusatzkomponenten 1 beansprucht rund 7 Prozent, die Zusatzkomponente 1 Prozent.

Das neue System bringt den Schulen im Aargau mehr Gestaltungsraum. So kann zum Beispiel eine Schule beschliessen, dass sie möglichst kleine Regelklassen möchte. Sie nimmt dafür in Kauf, dass der Halbklassenunterricht und das Teamteaching reduziert werden müssen.

Eine andere Schule kann gut mit grossen Regelklassen umgehen. Dafür bleiben jetzt Unterrichts-Ressourcen für ergänzende Förderangebote oder für den intensiven Einsatz von Lerngruppen. Die Setzung von Schwerpunkten ist allerdings unvermeidlich, weil die Mittel begrenzt sind. (jm)

In dieser Konsequenz gibt es das bisher in der Schweiz noch nicht: Ab dem Schuljahr 2020/21 werden die Ressourcen, die eine Schule erhält, durch eine Formel berechnet, die auf statistischen Angaben beruht. Mitberücksichtigt werden zudem die lokalen Rahmenbedingungen der einzelnen Schulen.

Künftig löst jede Schülerin und jeder Schüler eine gewisse Menge an bezahlter Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern aus. Die Summe der einzelnen Pauschalen ergibt schliesslich das Kontingent der lokalen Schule (siehe Box).

Leitplanken gelten weiterhin

Wie die einzelnen Schulen ihr Kontingent einsetzen wollen, steht ihnen innerhalb ihres Auftrages frei; sie haben für ein sachgerechtes, wirkungsvolles Bildungsangebot gemäss Schulgesetz zu sorgen. Die Schulführung kann zusammen mit den Lehrpersonen autonom festlegen, wie sich die Schule ab dem Schuljahr 2020/21 bezüglich Schulorganisation, dem Einsatz der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer sowie der Ausgestaltung von Förderangeboten ausrichten will.

Als verbindliche Leitplanken gelten wie bisher die aktuelle Schulstruktur mit Kindergarten, Primarschule, Real-, Sekundar- und Bezirksschule, der Lehrplan mit den Stundentafeln, verlässliche Anstellungsbedingungen sowie der Berufsauftrag für Lehrpersonen und Schulleitungen.

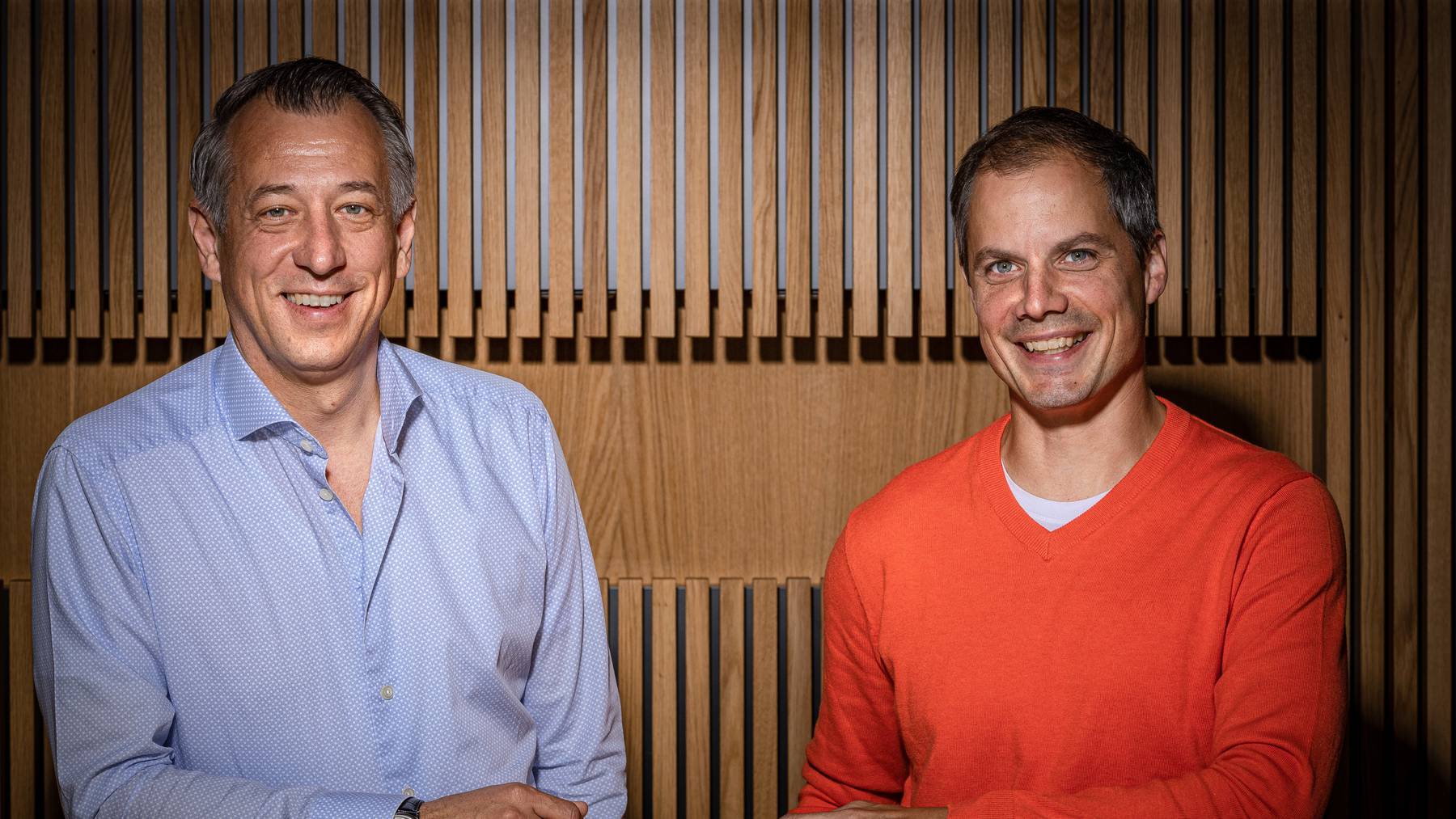

Auf einen einfachen Nenner gebracht: Was die Schulen zu tun haben, gibt weiterhin der Kanton vor, aber wie die Schulen ihren Auftrag erfüllen, bleibt künftig ihnen überlassen. «Bei diesem Modell kann nun jede Schule ihre Stärken, Wünsche und Vorteile einbringen», sagte Christian Aeberli, Leiter Volksschule, am Montag an einer Medienorientierung. Entscheidend sei, dass Schulleitung, Lehrpersonen und Schulbehörde am gleichen Strick ziehen. «In eine solche Schule gehen die Kinder gerne», sagte Aeberli.

Es gibt nicht mehr Geld

«Die Schulen vor Ort erhalten künftig mehr Gestaltungsraum, sie tragen aber auch mehr Verantwortung», erklärte Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Allerdings steht zur Umsetzung der neuen Ressourcierung nicht mehr Geld zur Verfügung als bisher.

Sämtliche bisherigen Ressourcen für den normalen Schulunterricht, aber auch die Mittel für die besondere Förderung mit Heilpädagogik, Logopädie oder Deutsch als Zweitsprache werden in das neue Modell überführt. Gesamtkantonal steht also keine zusätzliche Minute an bezahlter Unterrichtszeit zur Verfügung. Die Ressourcenmenge entwickelt sich künftig parallel zur Schülerzahl.

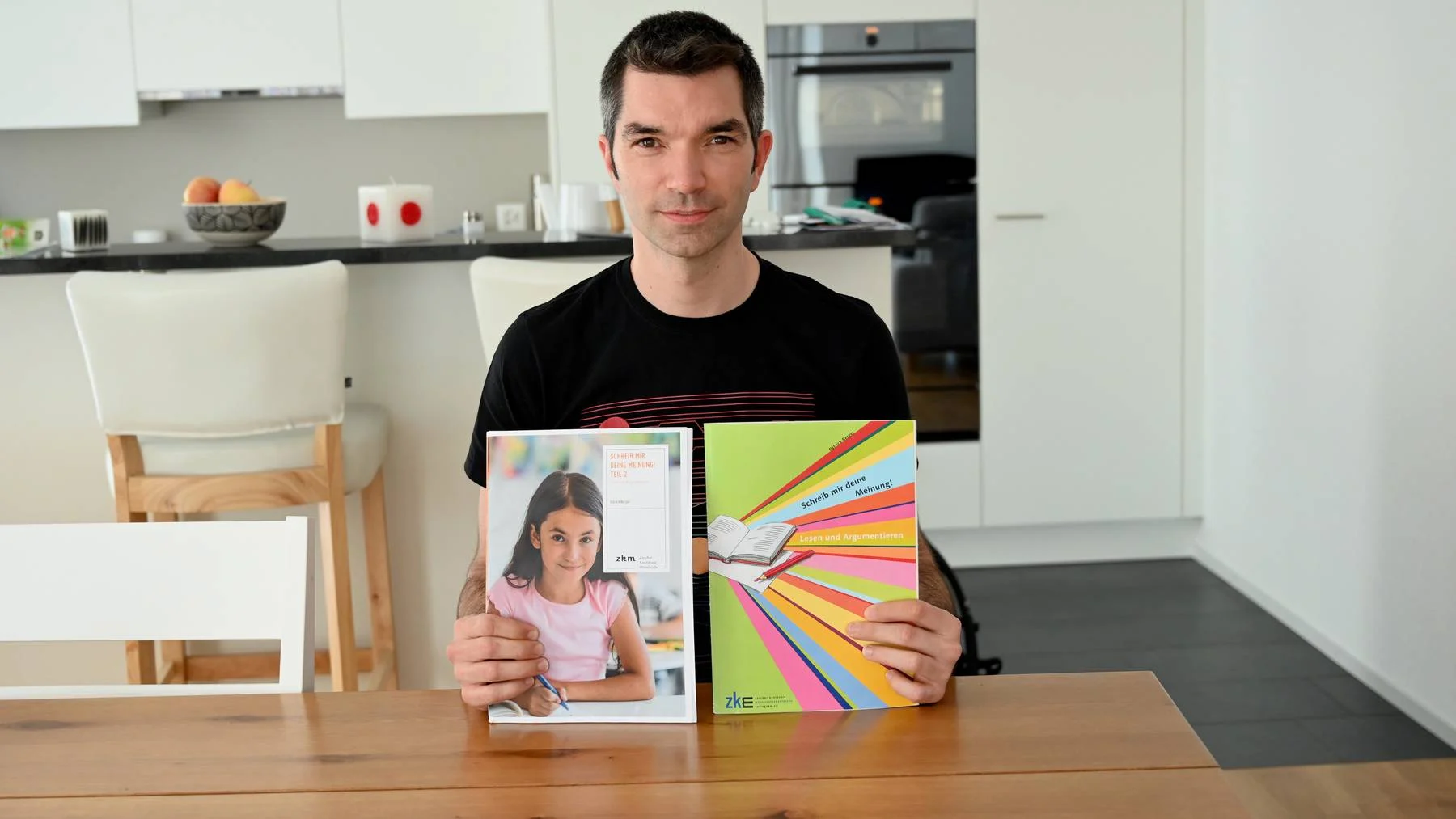

Veränderungen gibt es hingegen bei den einzelnen Schulen. Projektleiter Urs Wilhelm erklärte, dass rund ein Drittel der Schulen durch das neue Modell mehr Mittel erhalten, ein Drittel erhält etwa gleich viel; ein Drittel erhält zum Teil deutlich weniger. Besonders ausgeprägte Veränderungen in beiden Richtungen sollen in zwei Schritten vollzogen werden. Die erste Anpassung um maximal sechs Prozent erfolgt auf das Schuljahr 2020/21, die zweite zwei Jahre später.

Wie viel Geld die Volksschule erhält, legt der Grosse Rat jedes Jahr neu fest, derzeit sind es rund 800 Millionen Franken. 65 Prozent davon bezahlt der Kanton, den Rest die Gemeinden. Damit sich die Schulleitungen auf die Zukunft mit mehr Autonomie vorbereiten können, stehen ab Sommer 2019 eine Reihe von Planungs- und Unterstützungsangeboten zur Verfügung.

Zudem ist auf kantonaler Ebene eine externe Überprüfung vorgesehen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren werden die Auswirkungen des neuen Systems beobachtet und empirisch erfasst. Anpassungsbedarf soll dadurch erkannt und angegangen werden.

Marktgerechtere Löhne ab 2021

Das neue System werde den administrativen Aufwand verringern, sagte Hürzeler, damit bleibe den Schulleitenden mehr Zeit für ihre Kernaufgaben. Es helfe auch dabei, die Qualität vor Ort hoch zuhalten. «Die neue Regelung trägt auch dazu bei, den Bildungsfranken sinnvoll einzusetzen.»

Ist es sinnvoll, die neue Ressourcierung just auf die Einführung des neuen Lehrplans im Aargau zu bringen? «Ja», erklärte Hürzeler, «der Regierungsrat hält den gleichen Umsetzungszeitpunkt für beide Massnahmen für richtig.» Eine Etappierung brächte laut dem Bildungsdirektor nur eine Verzögerung, aber keine Entlastung. Zudem bleibe es den einzelnen Schulen überlassen, wie schnell und radikal sie die Möglichkeiten, welche die neue Ressourcierung biete, umsetzen wollten.

Hürzeler wies darauf hin, dass der Reformprozess mit der Neuressourcierung noch lange nicht abgeschlossen sei. So soll noch vor den Sommerferien die Vorlage zur Optimierung der Führungsstrukturen an der Volksschule im Grossen Rat behandelt werden. Dabei geht es vor allem um die Abschaffung der Schulpflegen und die Erhöhung der Pensen für die Schulleitungen.

Ausgearbeitet wird auch ein neues System zur Qualitätskontrolle an der Schule; die externe Schulevaluation wird künftig abgelöst durch eine kantonale Schulkontrolle. Schliesslich ist auch das Lohnsystem in Revision. Marktgerechtere Löhne gibt es voraussichtlich ab Schuljahr 2021/22.