Kein Witz! Computer verstehen Sarkasmus – manchmal sogar besser als wir Menschen

Der historische Singapur-Gipfel im vergangenen Juni zwischen den USA und Nordkorea brachte einige Dilemmata mit sich: Wie begegnet man einem international isolierten, egomanischen, rücksichtslosen Autokraten? Soll man ihm überhaupt die Hand geben und ein Lächeln schenken? Diese Fragen musste Kim Jong Un erst mit sich klären, bevor er zum Treffen mit Donald Trump aufbrach.

Okay, das war eindeutig sarkastisch. Doch nicht immer ist diese bitterböse Ausdrucksform so einfach zu erkennen wie im obigen Beispiel. Bereits im direkten Gespräch sind Sarkasmus oder auch weniger bissige Formen der Ironie manchmal schwer auszumachen. Immerhin haben wir im persönlichen Kontakt aber einige Indikatoren: «Wir erkennen Sarkasmus meistens an der Tonlage unseres Gegenübers», sagt Arbeits- und Organisationspsychologin Tabea Scheel vom Deutschen Institut für Humor in Leipzig. «Oft kommt noch ein überheblicher Gesichtsausdruck dazu, etwa durch hochgezogene Augenbrauen oder heruntergezogene Mundwinkel.»

Dagegen haben wir im Geschriebenen keine nonverbalen Reize, die uns bei der Einordnung helfen. «Ohne Ton fehlen uns auch sogenannte paraverbale Reize, beispielsweise die Stimmhöhe oder das Sprechtempo», sagt Scheel. Um Sarkasmus zu verstehen, brauchen wir neben diesen Reizen aber auch einen Kontext. Wenn wir wissen, welche Absicht hinter einer Bemerkung steckt, fällt uns die Einordnung leichter.

Achtung Missverständnisse

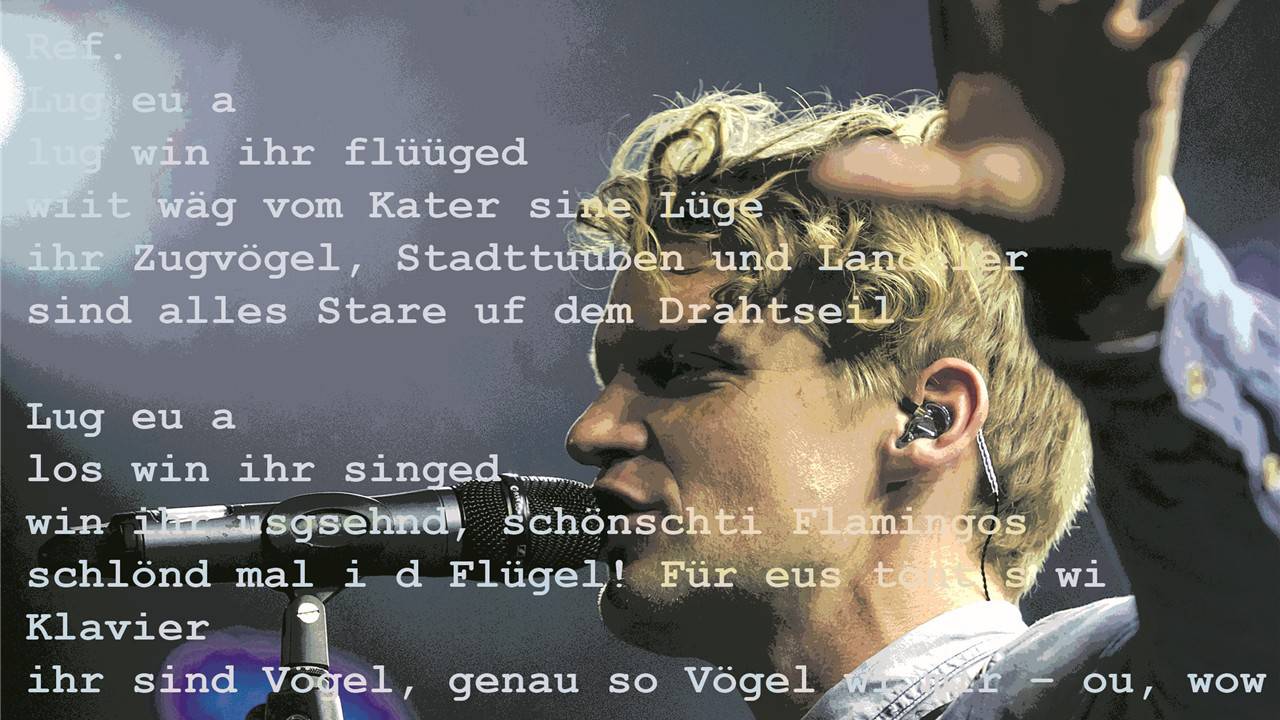

Im Chat unter Freunden oder auf sozialen Medien kann man Sarkasmus leicht durch passende Emojis oder Hashtags kennzeichnen. In gehobenerer Schriftsprache wirken diese allerdings unseriös. Wer dennoch Sarkasmus einstreuen möchte, sollte kreativ werden, um Missverständnissen vorzubeugen, denn feste Regeln gibt es keine. «Wir untersuchen gerade Tweets auf Humor und stellen fest, dass sich noch keine Norm durchgesetzt hat, um Sarkasmus kenntlich zu machen», sagt Scheel. «Wir müssen alle Tweets einzeln lesen und verstehen.»

Einen Schritt weiter ist Iyad Rahwan, Professor für Medienwissenschaft am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA. Gemeinsam mit einem Kollegen hat er mittels eines Algorithmus 1,2 Milliarden Tweets analysiert, die mindestens eines der 64 beliebtesten Emojis enthielten. Ursprünglich wollten die Forscher einen Algorithmus kreieren, der Hasskommentare und Rassismus im Netz erkennt. Doch schnell fiel ihnen auf, dass dies ohne ein Verständnis von Sarkasmus nicht geht. Der Algorithmus namens Deepmoji basiert auf «Deep Learning». Das ist eine Methode, bei der ein Computerprogramm ein neuronales Netzwerk simuliert und mithilfe riesiger Datenmengen lernt, Muster zu erkennen. In diesem Fall erfasst das Programm den Zusammenhang zwischen bestimmten sprachlichen Mustern und den dazu verwendeten Emojis.

Emojis helfen Algorithmen

Dazu brachten Rahwan und sein Kollege Bjarke Felbo dem Algorithmus zuerst bei, Emotionen in einer Nachricht zu erkennen. Danach wurde das Programm mit einem Datensatz aus sarkastischen Kommentaren gefüttert, um zu lernen, wie es diese erkennt. Das Ergebnis ist erstaunlich: Im Test schneidet der Algorithmus besser ab als menschliche Probanden.

Während die Versuchspersonen im Schnitt 76 Prozent der sarkastischen Textschnipsel korrekt identifizierten, lag die Trefferquote des Algorithmus bei 82 Prozent. Diese Überlegenheit lässt sich am ehesten mit dem riesigen Fundus an Informationen erklären, auf den die künstliche Intelligenz zugreifen kann. Solche Algorithmen, die Emotionen präzise zuordnen können, sind nicht nur zur Erkennung von Hasskommentaren sehr nützlich. Sie eröffnen auch der Marketing-Branche neue Möglichkeiten, zu ermitteln, welche Gefühle etwa eine bestimmte Marke oder Kampagne bei potenziellen Kunden hervorruft. Allerdings: Der Schlüssel zum Erfolg des Deepmoji-Projekts sind die Emojis. Ohne diese ist die Einordnung von Sarkasmus oder anderen Emotionen wesentlich schwieriger und unpräziser, wie Versuche zeigen. Hat eine künstliche Intelligenz nur reinen Text zur Verfügung, ist sie auf ein umfassenderes Verständnis angewiesen.

«Ein solch fortgeschrittener Algorithmus müsste im Hintergrund eine laufende Parameterbildung durchführen, die beschreibt, wie positiv oder negativ der Ton ist», erklärt Willibald Ruch, Humorforscher an der Uni Zürich. Dazu braucht das Programm eine Datenbank mit unzähligen Begriffen, denen eine Wertigkeit zugeordnet ist. Diese Einordnung müsse dann in den Kontext eingebettet werden, sagt Ruch: Wenn die Wertigkeit einer Aussage in Kontrast zum Inhalt steht, ist die Aussage höchstwahrscheinlich nicht ernst gemeint.

Doch auch diese Methode habe Grenzen. Etwa wenn man postet «So ein schönes Wetter heute. Gut, dass ich Sonnencreme eingepackt habe», obwohl es draussen gerade stürmt. «Das kann ein Algorithmus ohne zusätzliche Informationen nicht einordnen», erklärt Ruch. «Hänge ich allerdings der Nachricht ein Bild an, wie dies auf sozialen Netzwerken ja meistens der Fall ist, kann eine ausgereifte künstliche Intelligenz den Widerspruch erkennen.»

Je intelligenter Maschinen werden, desto wichtiger wird die Fähigkeit, bei der Interaktion mit dem Menschen auch Emotionen wahrnehmen zu können. So futuristisch es heute klingt – schon in absehbarer Zeit werden Roboter ganz selbstverständlich Seite an Seite mit Menschen arbeiten und dabei erkennen müssen, ob ihre Kollegen aus Fleisch und Blut gerade schlecht drauf sind – und ein eigentliches Lob sarkastisch gemeint haben.