Kontroverse um das Kuhhorn: so halten es Bauern im Aargau

85’005

Rinder gab es Ende 2017 im Kanton Aargau, die auf 1424 Betrieben gehalten werden. Davon produzieren 165 nach biologischen Richtlinien. Bio Suisse erlaubt in ihren Richtlinien das Enthornen bei Kühen. Bei der bio-dynamischen Landwirtschaft Demeter ist die Enthornung hingegen generell nicht erlaubt. Sowohl Demeter wie auch Bio Suisse unterstützen, zusammen mit weiteren Labels und Tierund Naturschutzorganisationen, die Hornkuh-Initiative. Der Schweizer Bauernverband hat hingegen Stimmfreigabe beschlossen.

Ein Kuhleben auf dem Hof der Familie Basler in Zeihen im Fricktal ist nicht schlecht. Der Stall ist luftig, auf allen Seiten offen, die Kühe gehen ein und aus, legen sich in ihre Liegeboxen, und im Sommer grasen sie auf der Weide. Milch geben sie, ansonsten haben sie keine Pflichten. «Unsere Kühe haben ihre Würde», sagt Colette Basler. Dies, obwohl keines der 40 Tiere Hörner hat.

Das sieht das Komitee um die nationale Initiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (HornkuhInitiative)» anders. Es möchte den Tieren ihre Würde zurückgeben, indem es ihnen die Hörner lässt. Derzeit seien schweizweit 90 Prozent aller Kühe enthornt, heisst es vonseiten der Initianten. Dabei sei das Horn ein Teil des Köpers, ein «durchblutetes und empfindsames Organ», das bei Kühen und Ziegen der Kommunikation, dem Stoffwechsel und der Körperpflege diene. Deshalb sollen Bauern mit einer Entschädigung dazu angereizt werden, ihren Tieren die Hörner zu lassen. Ein Verbot für die Enthornung soll es aber nicht geben. Am 25. November findet die Abstimmung statt.

Ende September hatte die SP Aargau entgegen der nationalen Partei die Nein-Parole für die Hornkuh-Initiative beschlossen. Grossrätin Colette Basler hat an der Versammlung die Initiative vorgestellt. Auch die FDP lehnt die Initiative ab, die EVP empfiehlt sie zur Annahme. Von den anderen Parteien fehlen die Parolen noch.

Das Argument der Würde kann Colette Basler nicht nachvollziehen. Für die Würde eines Tieres seien die Hörner nicht entscheidend, sagt sie. Das Entfernen der Hörner sei eine Anpassung im Zuge der Domestizierung, wie sie bei vielen Tieren vorgenommen werde, ohne dass man dort von Würde-Verlust reden würde. Die Enthornung sei ein sehr schmerzhafter Eingriff, heisst es bei den Initianten weiter. Auch hier widerspricht Basler. Den Tieren würden nicht im Erwachsenenalter die Hörner abgesägt, sondern innerhalb der ersten drei Lebenswochen die noch kleinen Hörnchen ausgebrannt. Das geschehe unter Betäubung und werde nur von entsprechend geschulten Personen durchgeführt.

Für Basler sind die Vorteile der Enthornung klar: Hörner seien ein Verletzungsrisiko, sowohl für die Tiere untereinander wie auch für die Menschen, die mit ihnen arbeiten. Kühe mit Hörnern brauchen auch, aber nicht nur deswegen mehr Platz als solche ohne. Der Kuhstall auf Baslers Hof wäre für die Haltung von Hornkühen nicht geeignet, neuralgische Punkte wie die Eingänge oder Übergänge müssten vergrössert werden. Wenn es den Kühen zu eng werde, kämpften die Tiere. Baslers hatten, bevor sie sich für einen Laufstall entschieden, Kühe mit Hörnern. Diese waren im Stall angebunden, das Verletzungsrisiko deswegen kleiner. Das sei bestimmt keine Option mehr, meint Colette Basler, «das war nicht tiergerecht», sagt sie. Die Tiere seien jetzt glücklich, das merke man ihnen an, sie seien durch die frische Luft abgehärtet und gesünder. Auch wenn sie keine Hörner haben.

Ein Eingriff in die Natur

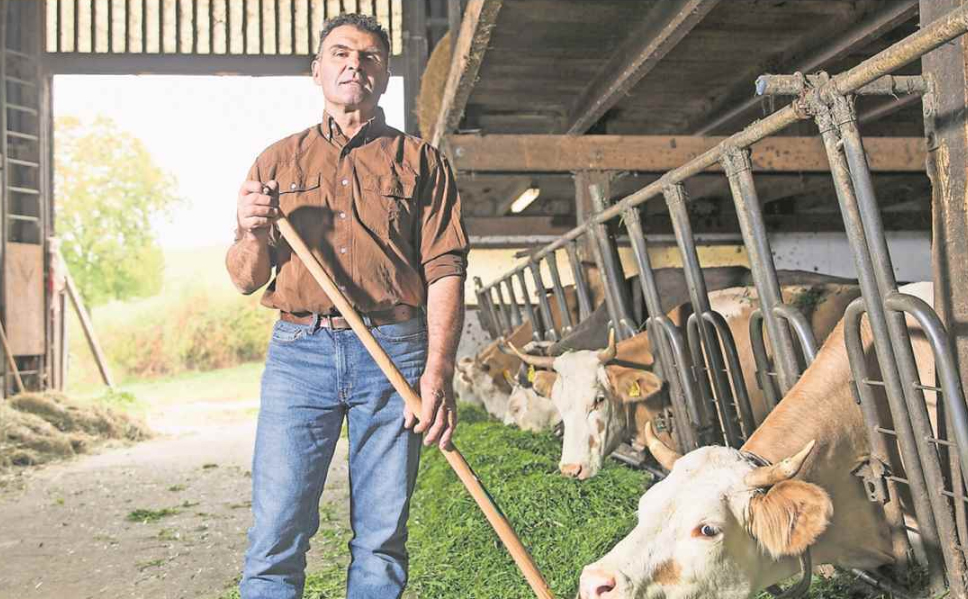

Stefan Schreiber aus Wegenstetten im Fricktal ist Präsident von «Bio Aargau», einer Aktion der Aargauer Biobauern. Schreibers haben 30 Milchkühe und zwischen 15 und 20 Mutterkühe und alle Milchkühe haben Hörner. Schreiber wird denn auch am 25. November ein Ja in die Urne legen. «Es ist gut, dass das Enthornen thematisiert wird», sagt er. Das Entfernen der Hörner sei ein Eingriff in die Natur und darum per se problematisch. Seine Kühe verletzten sich trotz der Hörner nur selten, sagt Schreiber. Das liege aber auch an der Zusammensetzung der Herde aus Simmentaler Kühen. Die Rasse sei robust und nicht einseitig auf Milchhöchstleistung gezüchtet, deshalb leben sie länger und die Herde hat eine langjährige Herdenhierarchie. Die Herde sei stabiler und ruhiger, jede Kuh habe ihren Platz in der Rangordnung und deswegen gebe es weniger Streit. Auch Schreibers Kühe haben einen Laufstall mit permanentem Auslauf. Seine Tiere anzubinden, kommt auch für Schreiber nicht infrage.

Schreiber ist stolz darauf, dass seine Kühe Hörner haben. Wenn ein Kalb mit Hörnern auf die Welt komme, dann solle das auch so bleiben, sagt er. Und Simmentaler Kühe haben natürlicherweise Hörner. Im Kanton Aargau gab es Ende 2017 gemäss der Abteilung Landwirtschaft des kantonalen Departements Finanzen und Ressourcen 1424 Betriebe mit Kühen. Davon produzieren 1259 konventionell, 165 nach biologischen Richtlinien. Insgesamt 85 005 Rinder muhten Ende 2017 auf Aargauer Boden, davon 29 398 Kühe. Ziegen sind im Aargau auf 237 Betrieben zu Hause, auf 39 wird biologisch produziert. Von den total 48 400 Grossvieheinheiten Rindvieh im Kanton Aargau werden für 32 000 Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltung ausgerichtet. Über die gesamte Kategorie des Rindviehs werden also mindestens zwei Drittel in Laufställen gehalten. Daten darüber, wie viele Tiere Hörner haben, gibt es nicht.

Bauern sind skeptisch

Laut Alois Huber, dem Präsidenten des Bauernverbands Aargau (BVA), sind es wahrscheinlich nicht einmal zehn Prozent, also unterdurchschnittlich wenig. Im Wallis, Berner Oberland oder in Graubünden lebten Kühe oft anders als im Mittelland – viele seien von Mai bis September ununterbrochen auf der Alp und höchstens zum Melken in der Nähe von Menschen und im Stall, das Verletzungsrisiko sei entsprechend kleiner. Zudem seien die Rassen und damit verbundenen Traditionen anders: «Eine Walliser Ehringerkuh hat einfach Hörner, das geht nicht anders», sagt Huber.

Er bewirtschaftet in Wildegg einen Bio-Hof mit 60 Kühen. Vor 19 Jahren hat Huber einen Laufstall mit separaten Liege- und Fressflächen bauen lassen. Der sei für Kühe mit Hörnern nicht geeignet. Würde er sich gegen das Enthornen entscheiden, müsste er die Herde um einen Drittel reduzieren.

Der Bauernverband Aargau hat noch keine Parole zur Abstimmung gefasst. Alois Huber nimmt derzeit die Stimmung unter seinen Aargauer Berufskollegen so wahr, dass sie eher gegen die Initiative stimmen werden.

Ein wichtiger Punkt dabei seien die Kosten: Die Entschädigung, welche die Initiative für das Stehenlassen der Hörner vorsieht, kommt aus dem gleichen Topf wie die anderen Direktzahlungen und dieser wird nicht aufgestockt. Das heisst, dass der Betrag in der Höhe von 15 bis 30 Millionen Franken an einem anderen Ort fehlen würde, wo aber, weiss bisher niemand. Und das sei nicht unbedingt im Sinne der Bauern, glaubt Huber. Für ihn persönlich würde es deutlich mehr Sinn machen, wenn eine solche Entschädigung im Rahmen der Direktzahlungsverordnung in der Agrarpolitik geregelt würde, nicht aber per Volksinitiative und mit einer Verfassungsänderung.

Stefan Schreiber fände es sinnvoller, wenn über den Markt Hornkühe gefördert würden. Das geht aber aus Transportkostengründen bis jetzt nur über die Direktvermarktung. Ein Label für Produkte von hornlosen Kühen gibt es bereits. Dass die Schweiz dereinst per Initiative festlegen könnte, dass das Stehenlassen von Hörnern gefördert werden soll, stört auch Colette Basler. «Dieses Anreizsystem gehört nicht in eine Initiative, sondern soll eine Diskussion zwischen den Bauern bleiben», sagt die Grossrätin.

Ob diese Subventionen überhaupt Anreiz genug sein könnten, bezweifeln Basler und Huber. Die Anpassungen im Stall, die mit Hornkühen einhergingen, würden die Bauern viel mehr Geld kosten, als durch die Direktzahlungen an sie zurückfliessen würde.

Pro Natura setzt auf Galloways

Während die Aargauer Landwirtschaft der Initiative also eher skeptisch gegenübersteht, ist der Natur- und Tierschutz auf Seiten der Initianten. Zu den Unterstützern gehören etwa der Schweizerische Tierschutz, Pro Specie Rara und Pro Natura Schweiz.

Sie seien selbstverständlich dagegen, dass man Tieren mit dem Enthornen Schmerzen zufügt, sagt Johannes Jenny, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau. Die Initiative gehöre, als Tierschutzanliegen, aber nicht ins Kerngeschäft des Verbands. Er habe Verständnis für die Bauern, welche wegen der Verletzungsgefahr hornfreie Kühe vorziehen. Pro Natura setzt in Schutzgebieten Rinder für die Landschaftspflege ein — und zwar am liebsten die Schottischen Tieflandrinder Galloway. Im Gegensatz zu den Schottischen Hochlandrindern ist diese Rasse nämlich hornlos und lasse sich so etwa besser transportieren, sagt Jenny. «Aber: Das ist schon seit 2000 Jahren so, es geht also auch natürlich.»