Mega-Projekt Enphor – alles begann mit einem Verbot

Die Erzo sorgte Ende Juni für einen Paukenschlag: Der Entsorgungsverband, der aus neun Aargauer und zwei Luzerner Gemeinden besteht, stellte der Öffentlichkeit das Projekt Enphor vor. Der Name steht für die drei Begriffe Energie, Phosphor und Recycling.

Den drei Begriffen entsprechen die drei Pfeiler des Projekts: Einerseits will die Erzo den Bau einer neuen Kehrichtverwertungsanlage prüfen. Andererseits soll Phosphor – der Hauptbestandteil von Düngemitteln – aus dem Klärschlamm der Abwasserreinigungsanlage gewonnen werden. Die Produktion von Energie – beispielsweise für das Heizen von Privathäusern – wäre das Herzstück des Projekts.

Für Aufsehen sorgten vor allem die Zahlen, die die Erzo-Verantwortlichen nannten: Um das Vorhaben umzusetzen, sind Investitionen von bis zu 400 Millionen Franken nötig. Dazu braucht die Erzo natürlich Partner, ein solches Vorhaben könnten die elf Verbandsgemeinden alleine niemals stemmen. Diesbezügliche Gespräche laufen bereits, im August soll es dazu weitere Informationen geben, wie der für die Kommunikation zuständige Erzo-Vizepräsident Bruno Aecherli sagt.

Wie kommt der Erzo-Vorstand dazu, mehrere hundert Millionen Franken investieren zu wollen – wo es doch noch bis vor kurzem hiess, die Verbrennungsanlage müsse aus Altersgründen abgestellt und rückgebaut werden?

Phosphor aus Klärschlamm braucht viel Energie

Die wichtigste Weiche dazu wurde bereits vor 15 Jahren gestellt. Bei der Reinigung von Abwasser bleibt Klärschlamm übrig. Bis 2006 durften Landwirte diesen als Dünger auf ihren Feldern ausbringen – das ist inzwischen verboten. Eine Düngemittelverordnung regelt heute, welche Stoffe noch als Dünger zugelassen sind. 2016 erliess der Bund zudem die «Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen» (VVEA). Diese sieht vor, dass spätestens ab 2026 Phosphor – der Hauptbestandteil von Dünger – aus phosphorhaltigen Abfällen wie Klärschlamm zurückzugewinnen ist. «Seit 2014 beschäftigt sich der Kanton Aargau mit verschiedenen Partnern wie dem Bundesamt für Umwelt intensiv damit, welche Lösungen zur Umsetzung dieses Ziels möglich sind», sagt Bruno Aecherli. «Die Erzo hat sich als innovative Kläranlage dazu verpflichtet gefühlt, ein Teil der Lösung zu sein.» Getestet wurden diverse Verfahren. «Während der Testreihen haben wir ein eigenes Verfahren entwickelt, das zum heutigen Zeitpunkt funktioniert. Diese Verfahren haben wir nicht nur unter Laborbedingungen getestet, sondern auch während einer längeren Zeit in einem 1:1-Versuch auf unserer Anlage.» Treibende Kraft hinter den Versuchen war der heutige Erzo-Geschäftsleiter Friedrich Studer.

Aus den Erkenntnissen dieser Forschungsarbeit entwickelten die Erzo-Verantwortlichen ein Geschäftsszenario. «Es stand fest, dass wir für die Produktion eines Phosphor-Dünger-Ausgangsprodukts aus Klärschlamm viel Energie benötigen», so Aecherli weiter. Konkret sind rund 40 Gigawattstunden nötig, das entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 9000 Haushalten. Diese Energiemenge lässt sich mit Öl, Gas, Altholz – oder eben mit dem Verbrennen von Kehricht erzeugen. «Eine KVAhaben wir am Standort Oftringen. Nur: Diese Anlage bewegt sich am Ende ihrer Lebensdauer und sollte 2027 abgestellt und abgerissen werden», sagtAecherli.

Neben den Abklärungenzur Phosphor-Rückgewinnung überprüften die Erzo-Verantwortlichen das Fernwärmepotenzial in der Region. Das Resultat: «Unsere Region benötigt Prozesswärme, bietet gute Voraussetzung für das Heizen von Privathaushalten und könnte mit erneuerbarem Strom versorgt werden», so Aecherli.

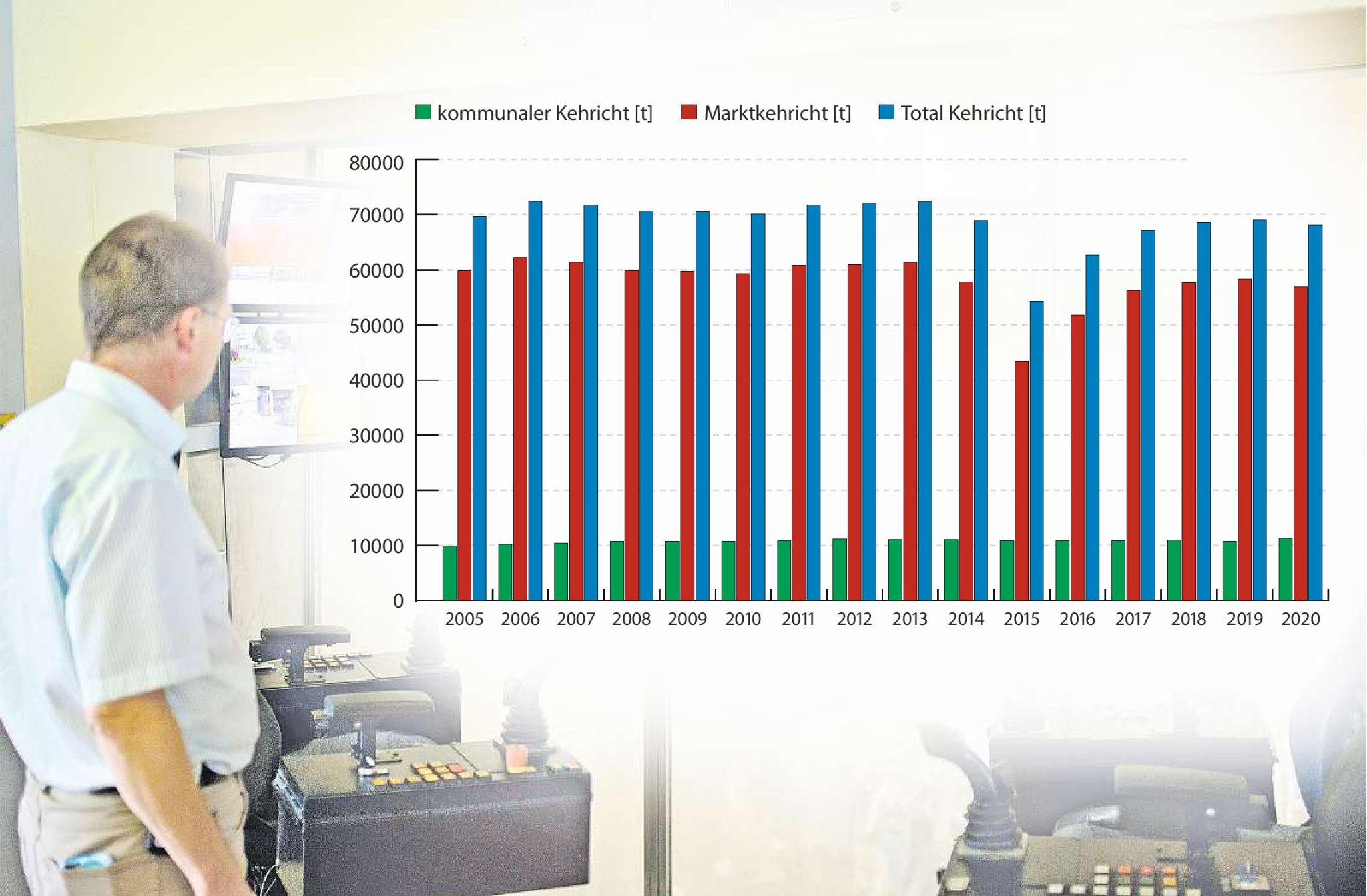

Anderseits ist es eine Illusion, dass der Schweiz der Müll ausgeht. Prognosen gehen davon aus, dass die Schweiz schon im Jahr 2040 auf zehn Millionen Menschen anwachsen könnte. «Aufgrund der Prognosen haben wir die Abfallmengen genauer analysiert», sagt Aecherli. Das Ergebnis zeige, dass sowohl Abfälle aus Haushalten als auch Industrieabfälle konstant bleiben werden. Das Szenario lässt sich heute bereits bei der Erzo beobachten: Zwar produzieren die einzelnen Haushalte weniger Müll; insgesamt blieb die Abfallmenge in den letzten 15 Jahren aufgrund des Bevölkerungswachstums aber ungefähr gleich (siehe Grafik).

«Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Anstelle einer Energiezentrale – betrieben mit fossilen Brennstoffen oder Altholz – bauen wir die bestehende KVA nicht zurück, sondern bauen eine neue, moderne Anlage», so Aecherli. Damit könne man viel für einen aktiv gelebten Umweltschutz, die Energiestrategie 2050, eine CO2-neutrale Energieerzeugung und letztlich zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen.

Serie

Im Juni hat der Vorstand des regionalen Entsorgungsverbandes Erzo die Pläne für das Projekt Enphor vorgestellt. Bis zu 400 Millionen Franken könnte der Bau einer neuen Kehrichtverwertungs- und Phosphorrecyclinganlage sowie eines Fernwärmenetzes kosten. Was sind die Hintergründe des Mega-Projekts? Wie könnte eine neue KVA aussehen? Wie geht es weiter? Das ZT beleuchtet in der Serie die Facetten von Enphor.