Nur ein Drittel der Oberstufenschüler kennt Cédric Wermuth – zwei Drittel kennen Andreas Glarner

Beim Stimmrechtsalter 16 berufen sich Gegner und Befürworter seit Jahren auf die gleichen Argumente. Mit 16 seien Jugendliche noch zu jung, um mitzubestimmen. Sie liessen sich leicht durch Werbung oder Eltern beeinflussen und interessierten sich nicht für den Politbetrieb, sagen die Einen. Jugendliche seien von den Entscheidungen genauso betroffen und deshalb berechtigt, mitzubestimmen. Sie zahlten teilweise bereits selber Steuern und seien nicht leichter zu beeinflussen als Erwachsene, sagen die Anderen.

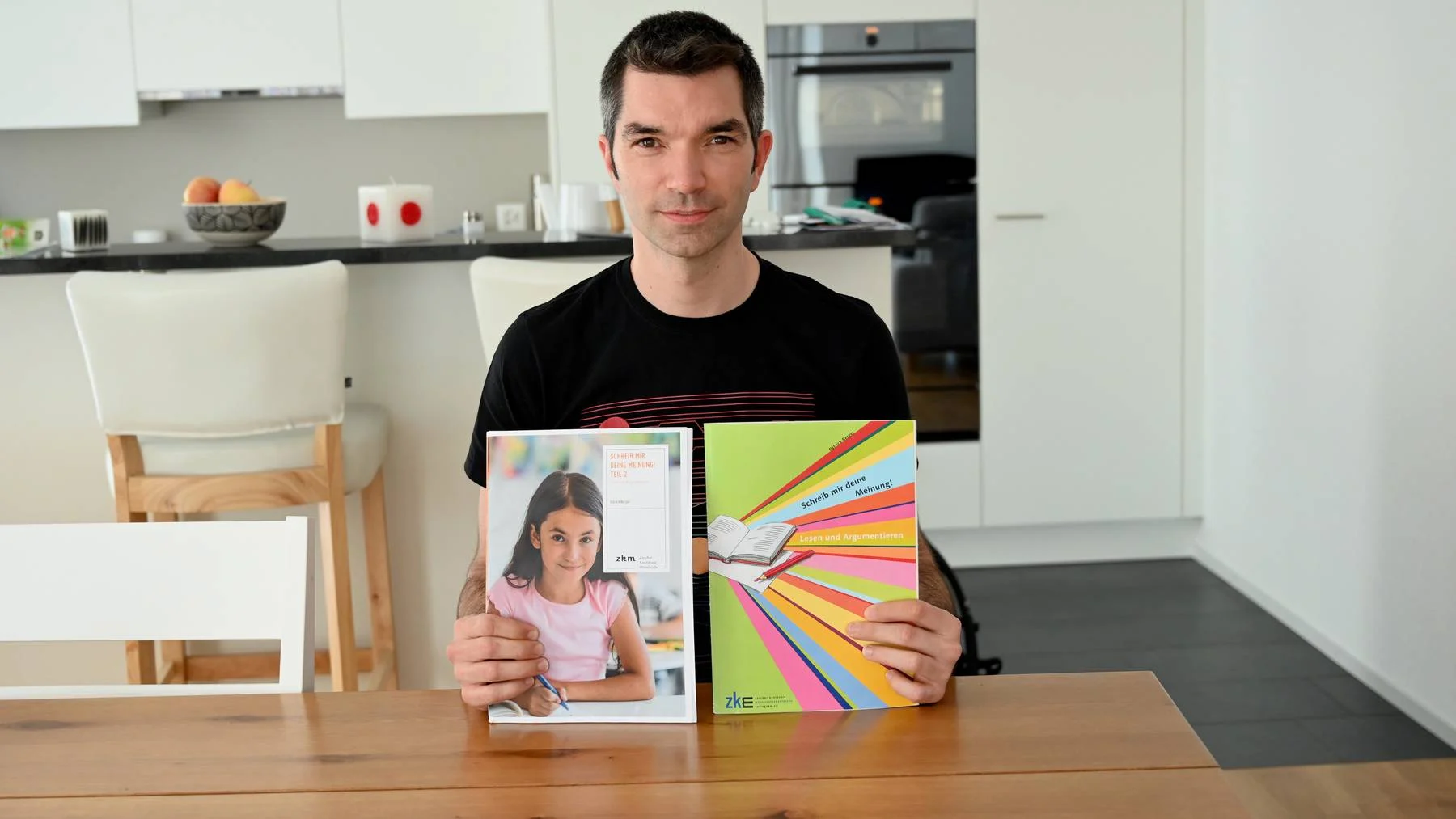

Wer bei der Diskussion jeweils nicht gross zu Wort kam – jedenfalls im Aargau –, sind die Jugendlichen selber. Wie würden sie es finden, wenn sie schon mit 16 mitreden dürften? Mit dieser Frage haben sich Vanessa Wälchli und Dominic Bachofen in ihrer Maturarbeit an der Kantonsschule Baden befasst. Sie befragten Schülerinnen und Schüler aus dem Aargau und kommen zum Schluss: Die Mehrheit der Jugendlichen ist nicht dafür, dass das Stimmrechtsalter gesenkt wird. Aber wenn, dann würde sich über die Hälfte beteiligen.

Glarner bekannter als Wermuth

«Wir wollten eine Arbeit zu einem politischen Thema verfassen», sagt Bachofen. «Eine Senkung des Stimmrechtsalters im Aargau hat sich angeboten, weil es dazu bisher noch keine Studie gab.» Die beiden Maturanden verschickten einen Fragebogen an mehrere Schulen. Befragt wurden insgesamt 577 Bezirks-, Sekundar- und Realschüler. Mit den Fragen testeten sie das politische Wissen der Schüler, ihre politische Orientierung und ihr Interesse am Stimmrechtsalter 16.

Im Wissensteil wollten Bachofen und Wälchli unter anderem wissen, wie gut die Aargauer Politiker unter den Jugendlichen bekannt sind. Bundesrätin Doris Leuthard, Nationalrat Cédric Wermuth oder Andreas Glarner – wer ist am berühmtesten? Gewonnen hat Doris Leuthard: 85 Prozent der Jugendlichen kannten sie. Andreas Glarner war 58 Prozent von ihnen ein Begriff, Cédric Wermuth konnten nur 30 Prozent einordnen. Die meisten Jugendlichen konnten die drei Gewalten im Staat nennen, nur noch zwei Drittel wussten aber, wozu die Gewaltenteilung überhaupt gut ist.

Neben dem Wissenstest wurden die Schüler nach ihrer Zufriedenheit mit dem Staatskundeunterricht befragt. Es zeigte sich, dass viele sich für das Geschehen in der Schweiz interessieren und sich in der Schule gerne intensiver damit befassen würden. 48 Prozent der Befragten gaben an, dass sie gerne mehr über die Schweizer Politik gelernt hätten. 46 Prozent waren zufrieden, der Rest hätte sich lieber gar nicht damit beschäftigt.

Aber wie gerne würden sie sich schon mit 16 aktiv am politischen Geschehen beteiligen? Die Antwort hat Wälchli und Bachofen überrascht. Es sind nur 32 Prozent, die sich eine Senkung des Stimmrechtsalters wünschen. 24 Prozent sind dagegen, 21 Prozent ist es egal, 7 Prozent wissen es nicht. «Damit haben wir nicht gerechnet», so Bachofen. «Zumal sich die Jugendlichen ja durchaus bewusst sind, dass Politik wichtig ist. Das hat unsere Arbeit ebenfalls gezeigt.»

Er betont aber: «Falls das Stimmrechtsalter gesenkt würde, dann wären viele Jugendliche motiviert, zu wählen und abzustimmen.» So gaben 53 Prozent an, dass sie an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen würden. 29 Prozent würden nicht teilnehmen, 17 Prozent nur abstimmen, 1 Prozent nur wählen. Auch wie die Jugendlichen abstimmen würden, haben Wälchli und Bachofen untersucht. Sie kamen zum Schluss, dass ihre Teilnahme zu einem minimen Linksrutsch führen könnte.

Haben Bachofen und Wälchli damit das Stimmrechtsalter 16 beerdigt? Bachofen: «Nicht unbedingt. In unserer Arbeit konnten wir immerhin klar zeigen, dass die Jugendlichen sich bewusst sind, wie wichtig Politik ist, und sie sich beteiligen würden.» Bachofen und Wälchli hoffen, dass ihre Arbeit in Zukunft Grundlage für politische Debatten wird.

Interpellation im Grossen Rat

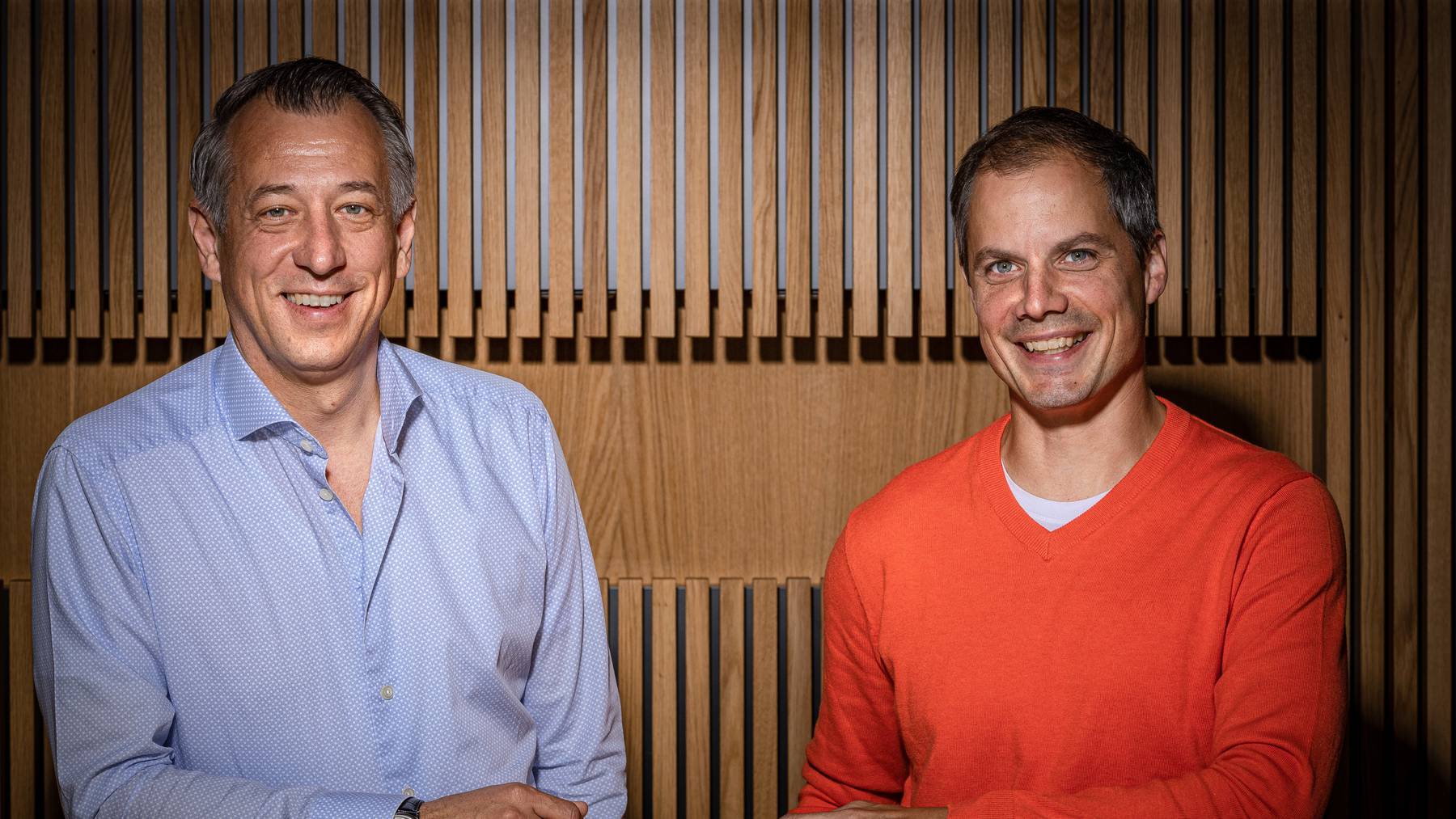

Die Gelegenheit bietet sich schon bald: Im Aargau haben David Burgherr, Lea Schmidmeister und Florian Vock (alle SP) eine Interpellation betreffend mehr direkte Demokratie eingereicht. Darin weisen sie darauf hin, dass in der Schweiz fast die Hälfte der Bevölkerung weder abstimmt noch wählt. Unter anderem, weil ein grosser Teil der Bevölkerung kein aktives Stimm- und Wahlrecht hat. Sie erkundigen sich beim Regierungsrat nach der Situation im Aargau. Wollen wissen, wie gut eine direkte Demokratie ist, wenn rund 40 Prozent der Bevölkerung nicht mitbestimmen dürfen. «Für mich ist es einfach nicht richtig, wenn so viele Menschen nicht teilnehmen können», erklärt Burgherr seine Motivation. «Wir wollten mit der Interpellation einmal mehr auf das Thema aufmerksam machen.» Burgherr und seine Mitstreiter schlagen in der Interpellation mehrere Möglichkeiten vor, um das Demokratiedefizit im Aargau zu bekämpfen. Ein Vorschlag: Das Stimmrechtsalter soll auf 16 Jahre gesenkt werden.