Oltner Starfotograf Marco Grob: «Verstehen können wir die Taliban nicht»

Wir sehen täglich Bilder aus Afghanistan. Wenn ich die Inszenierungen der Taliban betrachte, scheint mir klar: Hier ist Fotografie eine Heldenmaschine. Sie kennen Afghanistan, sehen Sie das auch so?

Marco Grob: Die Fotografie macht Helden, aber sie demontiert sie auch. Im Arsenal des Journalismus ist das Medium ein hochgradig dokumentarisches Werkzeug. Ob es die Taliban zu Helden stilisiert, wage ich nach 50 Jahren westlicher Antipropaganda allerdings zu bezweifeln, die Bilder machen im Westen im Gegenteil Angst. Dabei finde ich, man hätte in den letzten Jahren auch die US-Armee mit der nötigen Distanz betrachten sollen. Für Westler gelten die Taliban als superharte Truppe, doch ich sehe auf ihren Bildern auch viele amerikanische Waffen…

Widersprechen Sie sich? Entweder ist Fotografie von dokumentarischem Wert und erzählt uns etwas über die Realität, auch im Fall der Taliban. Entweder hilft sie, ein Phänomen zu verstehen…

… verstehen können wir die Taliban nicht…

… oder die Bilder erzählen uns eine tendenziöse Story.

Die Bewaffnung der Taliban zeigt uns doch die Komplexität des Themas. Die Realität können wir nicht kennen, es gibt zu viele Mythen und westliche Propaganda. Erst der historische Rückblick wird zeigen, wie die Taliban einmal verstanden werden. Die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben…

… das heisst, Pressefotografie ist stets parteiisch, einseitig und voreingenommen?

Ja, denn es ist so einfach, mit Bildern ein Narrativ zu steuern. Und dennoch: Fotografie hilft, eine kollektive Erinnerung festzuhalten. Ich bin Bildern gegenüber im Allgemeinen sehr vorsichtig, Texten aber auch, und ich bin vor allem skeptisch gegenüber allen von Algorithmen getrieben Medienträgern. Denn es braucht stets verschiedene Perspektiven. Und die fehlen uns, immer. Allerdings, dass im Fall von Afghanistan der amerikanische Geheimdienst keine Ahnung von der Präsenz der Taliban im Land gehabt haben soll, das ist zum Lachen!

Wird das Thema Afghanistan und die Pressefotografie dazu anlässlich des Festivals reflektiert?

Wir haben die Ausstellung World Press Foto hier. Dort gehen fotografische Forensiker über das Rohmaterial um festzustellen, ob ein Pixel geändert ist. Wenn ja, scheidet das Bild aus. Zudem haben wir mit dem Magnum-Fotografen Stuart Franklin und mit dem Schweizer Dominic Nahr, der für Time Magazine arbeitet, Menschen hier, die selbst in Afghanistan waren.

Was entgegen Sie auf die Kritik, dass Festival bringe in erster Linie einen Geruch von Hollywood in die Schweiz?

Das stimmt so nicht. Die Leute, die bei uns sind, kommen aus allen Feldern der Fotografie. Es gibt Leute, wie ich selber, die für Hollywood arbeiten; aber auch sie sind vor allem Fotografen, und dann lange nichts mehr. Wieso soll man ihnen vorwerfen, dass sie mit dem was sie tun, berühmt wurden? Das ist calvinistisch! Bei uns sollen Leute mit Strahlkraft den Nachwuchs inspirieren. Die Portfolio-Review zum Beispiel ist für viele Fotografen die einzige Möglichkeit in der Schweiz, sich mit Menschen dieser Qualität zu treffen.

Damit ignorieren Sie nun aber die Leistungen der Konkurrenz, des Fotomuseums in Winterthur oder der regelmässigen Werkschau Photo Schweiz in Zürich.

Die Fotochefs von Vanity Fair, Rolling Stones, Stern, Geo und so weiter, das alles gibt es nur bei uns.

Auch die Hoffnung, einmal dort zu landen?

Wenn die Leute gut sind, wieso nicht? Aber: Ein Fischer muss ins Meer! Du kannst nicht hier sitzen und denken, der Thunfisch kommt zu Dir. Wenn Du Dich nicht exponieren willst oder kannst, wird es natürlich schwierig.

Cover für das Magazin «Variety»: Robert de Niro und Al Pacino, fotografiert von Marco Grob (2019)

Sie sagen, dem Schweizer Nachwuchs fehlt der Mut zum Risiko?

Ich denke, wir Schweizer haben allgemein nicht sehr viel Mut. Es ist eine eher traumfeindliche Gesellschaft. Zwingli und Calvin haben ihre Spuren hinterlassen, seitdem hat Kultur hier nicht den Stellenwert, wie anderswo, in Frankreich, Italien, Österreich. . . Kultur gilt in der Schweiz als Beiwerk. Wir kennen sogar eine Verniedlichungsform für die Fotografie, es Föteli.

Das Festival widmet sich dieses Jahr auch dem hiesigen Nachwuchs, zum ersten Mal allerdings…

… wir hatten dafür früher schlicht und einfach kein Geld…

… und zeigt 51 Positionen. Hat das Land tatsächlich so viel Erstklassfotografen- und fotografinnen, oder durften alle dabei sein?

Es gab 384 ausgewählte Einsendungen. Es stimmt, die Schweiz leistet seit je einen wichtigen Beitrag in der internationalen Fotografie. Aktuell Dominic Nahr wie gesagt, Remo Meyer, Walter Pfeiffer früher René Burri, Robert Frank nicht mitgezählt, der hat von sich gesagt: «Ich bin Amerikaner Swiss born». Es gibt unglaublich viele Schweizer, die in der Fotografie eine internationale Karriere gemacht haben.

Fällt Ihnen auf, dass Sie keine einzige Frau erwähnen? Mir scheint die Fotowelt, die Pressefotografie vor allem, aber auch die Glamourfotografie – und der fragwürdige Begriff des Shooting, des Schiessens von Trophäen – ein durch und durch männliches Biotop zu sein.

Nein, das stimmt nicht. Meine Bosse, die Fotodirektoren in den grossen Magazinen, bei Time, New York Time Magazin, GQ, bei Vanity Fair zum Beispiel sind immer Frauen. Der Anteil der Frauen hat sich sehr geändert, zum Glück. Die Welt wurde immer aus männlicher Sicht erklärt, und es gibt Geschichte, die nur Frauen erzählen können. Das sieht man in Afghanistan.

Nun weiss man: Sie laden Topshots ein, aber sie bezahlen sie nicht. Ist das richtig, das heisst respektvoll?

Wir könnten sie gar nicht bezahlen. Der Umstand zeigt allerdings, was das für Menschen sind. Aus Liebe zur Fotografie reisen sie um die halbe Welt, um hier in Olten zu sein. Es gibt in der Szene eine Verpflichtung, und das ist auch der Grund, wieso ich hier mitmache: Man will anderen Menschen die Möglichkeit geben, die Fotografie neu zu entdecken.

Was ist denn an ihr so magisch, wenn man sie zum Beruf hat?

Die Fotografie diktiert Dir, wie und wo Du zu leben hast.

Nun erzählen Sie mir am Ende doch noch ein Heldenepos.

Nein, das ist die Realität des Umstands. Wenn Du den Beruf so leben willst, wie ich ihn lebe, musst Du die Schweiz verlassen, allein aus Gründen mangelnder Publikationsmöglichkeiten.

Das führt zur letzten Frage und zu ihrer alten Heimat. Was wünschen Sie ihr, aus der Perspektive eines Aussteigers?

Olten sagte von sich früher, wir sind Eisenbahnerstadt oder Arbeiterstadt. Das alles ist man nicht mehr. Wenn man nicht mehr weiss, wer man ist, hat man die Freiheit sich neu zu erfinden. Ich denke mir, die Menschen hier könnten glücklicher sein. Und, sie könnten der Kultur einen höheren Stellenwert geben. Ich bin aufgewachsen mit der Vorstellung: «Schiessen ist Kultur, Musik ist Lärm.» Dieses Bild sitzt in der Schweiz noch immer tief.

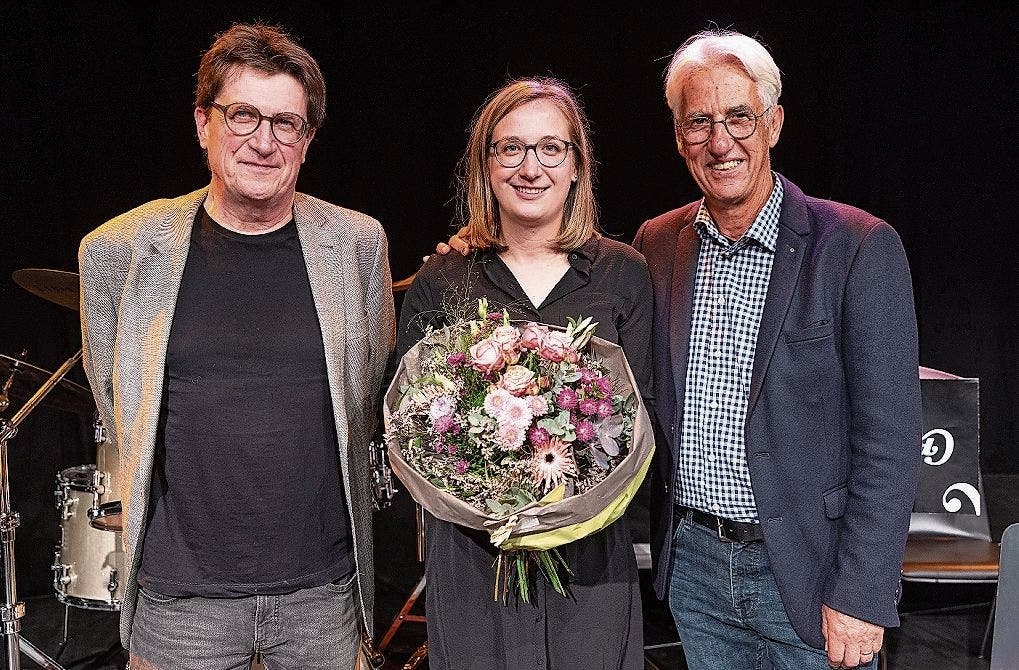

Das 3. Internationale Photo Festival Olten, diverse Ausstellungen, Vorträge, Workshops und Seminaren mit grossen Namen aus der Fotoszene findet von 25.8. bis 29.8 statt.