Schwierig bis unmöglich: wie weckt man in Oftringen politisches Interesse?

Die 13 500 Einwohner Oftringens identifizieren sich immer weniger mit ihrer Gemeinde. Im Bezirk ist sie seit Jahren (mit punktuellen Ausreissern) das Schlusslicht in der Rangliste der Wahlund Abstimmungsstatistik und auch die Beteiligung an Gemeindeversammlungen bricht ins Bodenlose. Eine Umfrage bei den Exekutivmitgliedern 2018–2021 zeigt primär: Die künftigen Gemeinderäte möchten etwas gegen das politische Desinteresse unternehmen – allerdings weiss niemand wirklich wie.

Das war beim aktuellen Rat nicht anders. Noch-Gemeindeammann Julius Fischer (parteilos) rief an der Septembergmeind die Bevölkerung einmal mehr dazu auf, sich politisch nicht einfach fremdbestimmen zu lassen. «Wir wollen die rote Laterne abgeben», sagte er. Gut 7300 Stimmberechtigte hat Oftringen aktuell, davon waren an der Gmeind 123 anwesend. Oder anders gesagt: 123 Personen entschieden über die Angelegenheiten eines 60-Fachen. Dennoch scheiterte 2015 auch die Einführung eines Einwohnerrats.

Direkte Demokratie in Gefahr

Nicht nur die künftige Gemeinderätin Ruth Stauch (SP) findet das heikel. «Der Volkswille wird so nicht richtig abgebildet.» Und: Es ist für direkt von Geschäften betroffene Gruppen einfacher zu mobilisieren – Stichwort Betroffenheitspolitik. Das passiert vielerorts und ist auch aktuell ein Risiko, wenn SpitexDienste an Anlässen für oder gegen eine Fusionierung weibeln (wir berichteten).

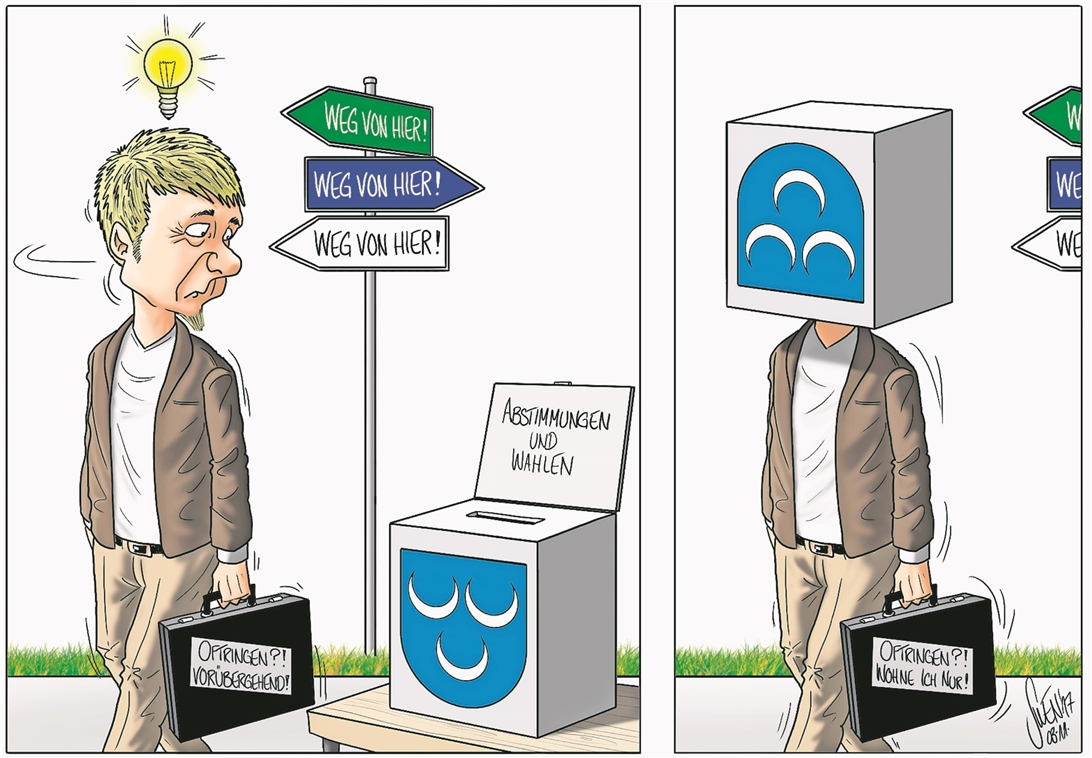

Bald-Gemeinderat und langjähriges Kommissionsmitglied Werner Amsler (Pro Oftringen) ist ebenfalls besorgt. «Wir liegen stets immer rund zehn Stimmenprozente unter dem Schnitt im Bezirk, und die Tendenz ist verschlechternd.» Mögliche Gründe? Die Gemeinde wachse stark, «wir haben immer mehr Zuzüger, die auswärtsorientiert sind, zwar aufgrund der guten Verkehrslage in Oftringen schlafen, hier aber nicht ihren Lebensmittelpunkt sehen.» Amsler schätzt, «dass wir noch grösser und anonymer werden».

Eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, unter der viele Agglomerationsgemeinden wie Oftringen leiden, wie auch der künftige Gemeindeammann Hanspeter Schläfli (FDP) erklärt: «Aufgrund der zentralen Lage mitten in der Schweiz wählen viele Personen Oftringen als Wohnort, weil sie von hier aus rasch viele Orte der Schweiz erreichen. Die – auch politischen – Geschehnisse im Wohnort spielen leider für viele eine untergeordnete Rolle.» Nicht nur schade, sondern bedenklich, so Amsler: «Wenn sich immer weniger politisch interessieren und engagieren, ist unser System der direkten Demokratie – das beste System überhaupt – gefährdet.»

Auch ortsspezifische Gründe

«Es mangelt oft an der Verbundenheit mit dem eigenen Dorf», sagt weiter Werner Rudin (FDP). Die zunehmende Betroffenheitspolitik sehe er «mit Besorgnis», was die restlichen vier Exekutivmitglieder ähnlich einschätzen.

Einig ist man sich auch, dass die Entwicklung in Bezug auf eine «für alle stimmende Politik» negativ ist. Zwar sei es jedem selbst überlassen, ob und wie er politisch aktiv sein wolle, sagt exemplarisch Markus Steiner (SP). «Ein wenig enttäuschend» sei das schwindende Interesse an der Ortspolitik aber schon. Bekanntlich übernehmen immer weniger Menschen ein öffentliches politisches Amt. Wenn die dann auch noch für immer weniger «Empfänger» arbeiten, steigt das Frustpotenzial.

Es gibt allerdings nicht nur den Faktor des allgemein schwindenden Politikinteresses. Oftringen-spezifische Themen sind die mentale Eigenständigkeit des Ortsteils Küngoldingen, von dessen Bewohnern einige schon mehr nach Zofingen als nach Oftringen orientiert sind. Damit verbunden fehlt auch ein lebendiges «Dorfzentrum». Und obwohl die meisten Gewählten finden, das bisherige Kollegium sei nicht zu wenig bürgernah, glaubt zumindest Ruth Stauch, festzustellen, dass «ein gewisses Misstrauen gegenüber der Exekutive» bestehe. Vielleicht liege dies daran, dass in der Ortspolitik «eine gute Gesprächskultur» oft fehle und man sich stattdessen gegenseitig kritisiere.

Die Stimm- und Wahlbeteiligung in Oftringen wird die aktiven Politiker auch 2018 beschäftigen. Markus Steiner – nebst Schläfli der einzige Bisherige im neuen Rat – sagt: «Wir müssen weiterhin daran arbeiten. Und das wird nicht einfach sein.» Das Rezept dafür, der Bevölkerung Politik wieder schmackhafter zu machen, ist noch ungeschrieben. Vielleicht könnten die Parteien noch aktiver werden? Hanspeter Schläfli: «Es ist an den Parteien und Politgruppierungen, wieder vermehrt für politische Arbeit zu begeistern.» Doch insgesamt sehen die künftigen Gemeinderäte auch hier nur wenig Optimierungspotenzial, wenn überhaupt. Eine Lösung lässt auf sich warten. Die Bedenken bleiben. Wie Werner Amsler es ausdrückt: «Direkte Demokratie funktioniert nur dann, wenn auch ein ansehnlicher Teil der Bevölkerung mitmacht.»