Studie zum Schreibenlernen zeigt: Mundart im Kindsgi schadet nicht

«Kanton Aargau verbietet Hochdeutsch im Kindergarten» – so titelten Zeitungen 2014. Von «Mundartzwang» war die Rede, weil die Aargauer eine Volksinitiative angenommen hatten, welche vorschreibt, dass die Kindergarten-Lehrpersonen Mundart sprechen sollen. Seit dem Inkraftreten der Regelung im Schuljahr 2016/17 sind im Aargau nun nur noch kurze Unterrichtssequenzen wie Vorlesen oder Singen auf Hochdeutsch erlaubt.

Vor der Abstimmung wurde damals im Aargau heftig debattiert – die Mundart ist ein emotionales Thema. Nun, fünf Jahre später, gibt es wissenschaftliche Hinweise darauf, dass zumindest die Aufregung um Nutzen oder Schaden umsonst war: Ein länderübergreifendes Forschungsprojekt aus dem Bodenseeraum untersuchte die Frage, ob Lehrpersonen im Kindsgi Standartdeutsch oder Dialekt sprechen sollen.

200 Fachpersonen und 849 Kinder in 117 Kindergärten machten bei «Sprikids» mit. In der Schweiz waren Kindergärten aus Zürich, St. Gallen, Graubünden und dem Aargau beteiligt. Auch im Kanton Zürich sind die Kindergarten-Lehrpersonen angewiesen, Mundart zu sprechen. Im Kanton St. Gallen gibt es keine Vorgabe und in Graubünden wird ein ausgewogenes Verhältnis empfohlen.

Kaum Fortschritte im Schreiben während des Kindergartens

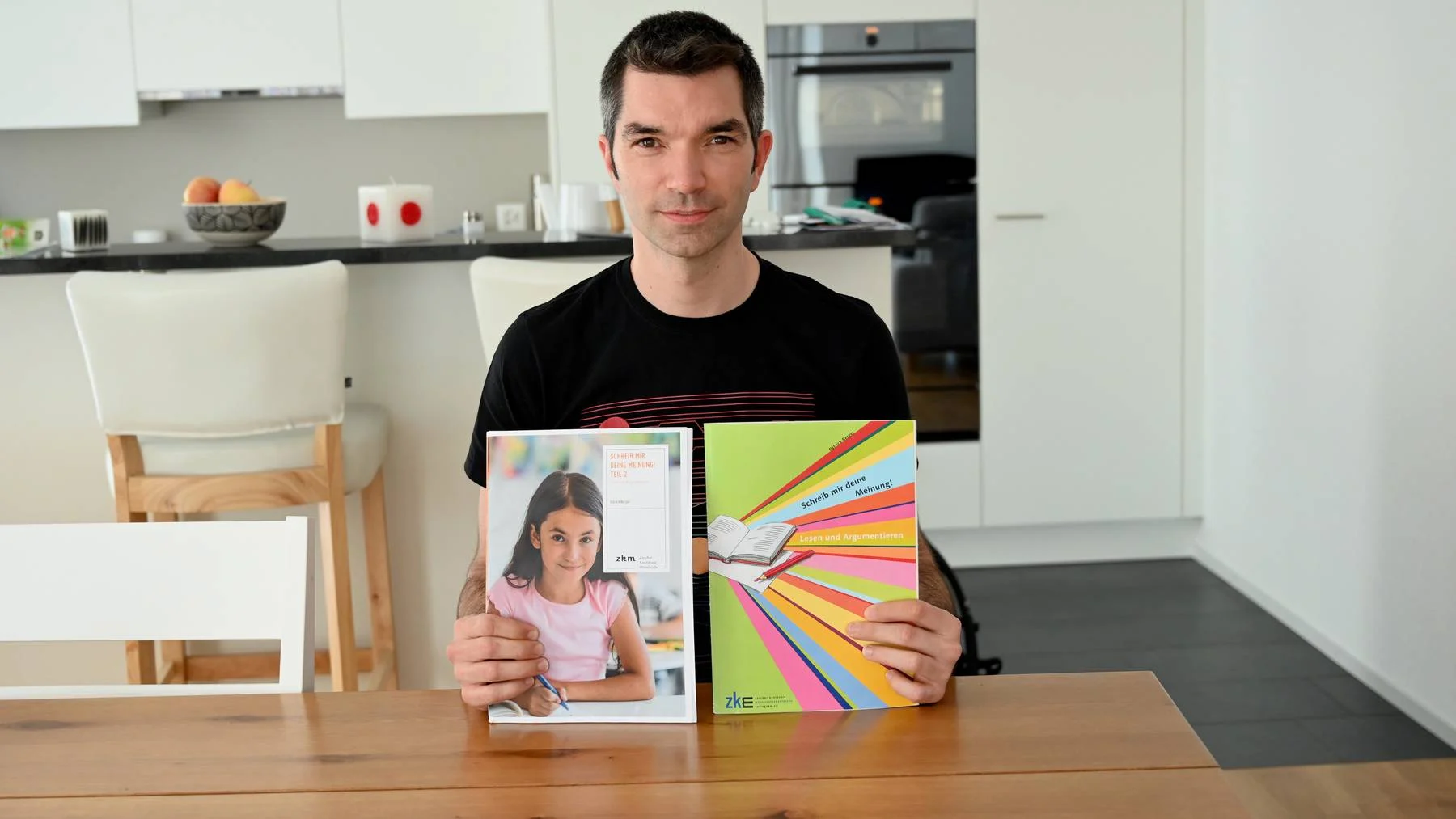

Die Kinder machten für die «Sprikids»-Studie zwei Mal im Kindergarten und einmal im Frühling der 1. Klasse einen Schreib- und einen Sprachtest: Sie mussten einerseits zu Bildern das richtige Wort hinschreiben und machten andererseits einen Test, bei dem sie Laute hören, Reime erkennen und Silben klatschen mussten.

Beim Schreibtest zeigte sich, dass im Kindergarten bereits 36 Prozent der Kinder, respektive beim zweiten Test am Ende der Kindergartenzeit 38 Prozent, einzelne oder mehrere Laute der in Bildern dargestellten Wörter richtig verschriften können. Am Ende der ersten Klasse sind 82 Prozent der Kinder in der Lage, die Laute der Wörter annähernd oder vollständig korrekt zu schreiben. Der Sprachtest deckte sich weitgehend mit dem Schreibtest: Jene Kinder, die Mühe mit dem Erkennen von Lauten hatten, schnitten auch beim Schreibtest schlechter ab.

Das Testergebnis veränderte sich nicht, wenn man jene Kinder separat betrachtete, deren Kindergarten-Lehrperson nur Dialekt gesprochen hatten. «Wir konnten keinen statistisch bedeutsamen Einfluss der Sprachverwendung von Dialekt oder Standard auf den Schriftsprachenerwerb feststellen», sagt Franziska Vogt, Leiterin des Institutes Lehr-Lernforschung an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen.

Auch im Ländervergleich gab es keine Auswirkungen der Dialekte auf die Schreibkompetenz. Wie in der Schweiz, werden auch im angrenzenden Deutschland und Österreich alemannische Dialekte gesprochen. Und auch in den deutschen und österreichischen Kindergärten wird nicht einheitlich gesprochen: In Deutschland redet eine Lehrkraft einfach ihre Sprache, die zwischen Standard-Deutsch bis zu starkem Dialekt liegen kann. In Vorarlberg und der Schweiz ist der Dialekt eine abtrennbare Sprachvarietät und es wird häufig kurz von einer Varietät zur anderen gewechselt.

Eine Einschränkung hat die Studie: Von den 849 Kindern wurden nur 120 ausschliesslich in Standartsprache unterrichtet. «Dies ist eine zu kleine Zahl, um abschätzen zu können, welchen Einfluss der ausschliessliche Gebrauch von Standardsprache haben könnte», so Vogt.

Dass Kindergartenlehrpersonen ausschliesslich Hochdeutsch sprechen, ist in der Schweiz aber ohnehin nicht die Regel. Gestritten wird meist darüber, ob fremdsprachige Kinder nicht genug gefördert würden, wenn nur Mundart gesprochen wird.

Klare Wechsel sind für Fremdsprachige nötig

Dazu haben die Forscherinnen eine klare Meinung: «Es macht keinen Sinn, Dialekt zu sprechen, aber ein fremdsprachiges Kind Hochdeutsch anzusprechen», sagt Vogt, «kurze Wechsel sind für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache nicht nachvollziehbar.»

Wenn die Lehrperson zur Standardsprache wechselt, dann für alle: So kann zum Beispiel eine Handpuppe Hochdeutsch sprechen oder die Lehrperson kann die Standardsprache während eines bestimmten Halbtages verwenden. So wird den Kindern bewusst, was Mundart und was Hochdeutsch ist. Lernen müssen Fremdsprachige beides: «Ein Kind gehört zur Gruppe dazu, wenn es wie die anderen Dialekt beherrscht und wird dadurch viel mehr sprechen. Das ist ein Gewinn», so Regina Queitsch, Fachhochschullehrerin im deutschen Gengenbach.

Die Studienautorinnen sehen trotzdem Vorteile, wenn schon im Kindergarten regelmässig Hochdeutsch gesprochen wird. So falle den Kindern der Übergang in die Schule leichter.

Die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner können die Schreibkompetenz zwar nicht mit ihrer Sprache aber doch mit dem Gebrauch beeinflussen: Die Studie ergab, dass die Kinder am Ende des Kindergartens besser schreiben, wenn die Lehrperson die Kinder im Freispiel beispielsweise bewusst zum Dialog animiert hat. Spezielle Laut- oder Reimförderprogramme zeigten jedoch keine Wirkung.

Schweizer Kinder konnten Vorsprung nicht halten

Einen Unterschied zwischen den Ländern zeigt die Studie: Schweizer Kinder können im Kindergartenalter mehr schreiben als die Kinder in Deutschland oder Österreich. Dies vermutlich, weil die Kindergartenlehrpersonen den Umgang mit Schrift hierzulande mehr fördern. Aber zur Überraschung der Studienautoren hatte sich dies am Ende der 1. Klasse im Ländervergleich ausgeglichen. Anders gesagt: Die österreichischen und deutschen Kinder hatten aufgeholt.

Macht es dann überhaupt Sinn, das Schreiben schon im Kindergarten fördern zu wollen? «Der Schrifterwerb ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig», sagt Vogt, «wir eignen uns viel Wissen übers Lesen an, deshalb ist das ein Startvorteil.» Die Wissenschafterinnen wollen nun herausfinden, warum die Deutschen und Österreicher aufholen, beziehungsweise wie genau die Schrift in Schweizer Kindergärten thematisiert wird. Es könnte auch schlicht sein, dass die Kinder das Schreiben erst richtig lernen, wenn es intensiv geübt wird und in ihrer Lebenswelt genug präsent ist.

Frühförderung der Sprache trotzdem wichtig

Vor der Schreibkompetenz steht die Sprachkompetenz und da ist die Lage klar: Kleinkinder mit denen im Spiel viel gesprochen wird und denen oft vorgelesen wird, sind in der Schule später erfolgreicher. Für fremdsprachige Kinder ist die Frühförderung noch wichtiger, sie sollten spätestens mit drei Jahren regelmässig Deutsch hören, weil die Kinder dann eine Sprache besonders gut lernen. Die «Sprikids»-Studie zeigte, dass 11 Prozent der Kinder ungenügende Vorläufer-Fertigkeiten in der Sprache haben – und ihnen somit auch der das Schreibenlernen schwerer fallen wird.