Trinkwasserverschmutzung hält an: Wasserproben werden noch untersucht

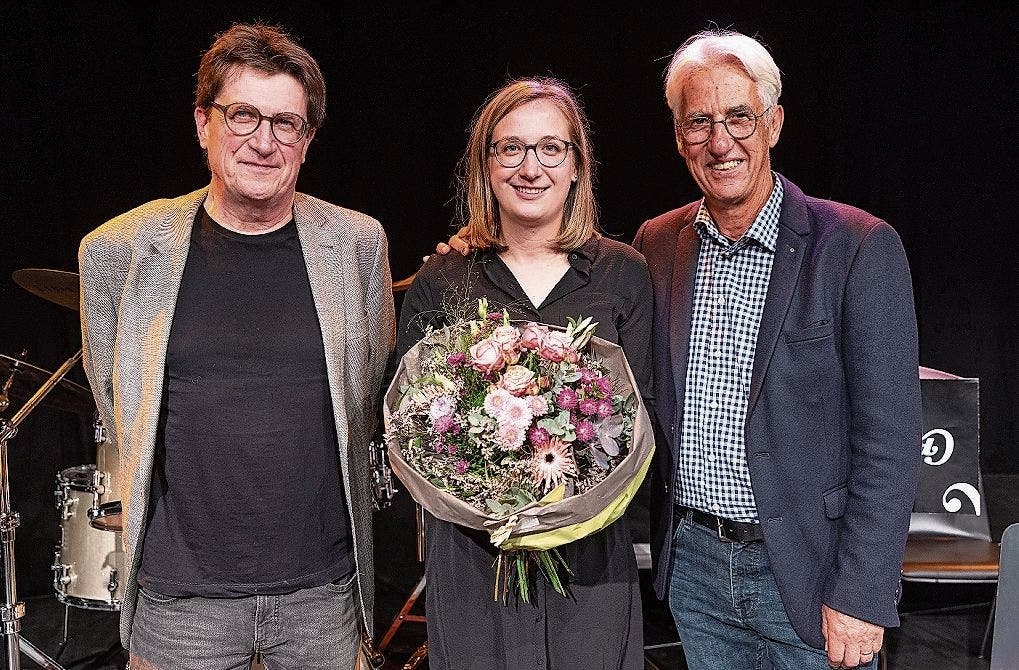

Die Gemeinden Dulliken, Lostorf und Obergösgen sind seit über einer Woche von einer Trinkwasserverschmutzung betroffen. Am Montagabend informierten die Behörden über den aktuellen Stand der Dinge. Demnach konnte die Chlorung des Wassers, die letzten Mittwoch eingeleitet wurde, am vergangenen Wochenende eingestellt werden. Dies sei ein gutes Zeichen, sagt Peter Frei, Gemeindepräsident von Obergösgen, im Namen der drei Gemeinden.

Die Messungen, die laufend getätigt würden, stimmten die Behörden positiv. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh, betont Frei. Am Montag wurden im Auftrag des Kantons weitere Wasserproben entnommen, um eine detaillierte Analyse durchzuführen, erklärt Frei.

Die Auswertung der Proben nimmt mindestens drei Tage in Anspruch. Eine allfällige Freigabe des Trinkwassers wird von den Behörden mittels Flugblatt und auf der Homepage bekannt gegeben. Bis es so weit ist, muss das Trinkwasser weiterhin abgekocht werden. Die nächste Information durch die Behörden wird voraussichtlich am Dienstagabend erfolgen.

ARA Winznau als Ursprung

Am Montagabend vergangener Woche wurde die Bevölkerung mittels Flugblättern darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Trinkwasser mit Fäkalkeimen belastet sei. Ursprung der Verschmutzung ist die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Winznau. Offenbar gelangte ungeklärtes Abwasser in die Alte Aare und von dort ins Grundwasser.

Über die Grundwasserfassungen wurde das verschmutzte Wasser in die Trinkwasserversorgung von Dulliken, Lostorf und Obergösgen eingespeist. Dass die Gemeinde Winznau nicht betroffen ist, hat einen einfachen Grund: Ihre Grundwasserfassung befindet sich flussaufwärts der ARA im Winznauer Schachen – im Gegensatz zu den anderen Gemeinden, deren Pumpwerke flussabwärts stehen.

Auf Grundwasser angewiesen

Die Gemeinde Dulliken bezieht gemäss dem regionalen Wasserversorgungsplan Olten-Gösgen ihr Trinkwasser zu 100 Prozent aus dem Grundwasser. Gefasst wird es im Pumpwerk Ey südlich der Alten Aare. Als Speicher dienen die beiden Reservoire Lehmgrube und Engelberg.

In Notfällen kann Dulliken Wasser aus Starrkirch-Wil einspeisen. Auch die Gemeinde Obergösgen ist auf Grundwasser angewiesen. Zusammen mit Lostorf betreibt sie das Grundwasserpumpwerk auf der Schacheninsel beim Aare-Kanal. Eine alternative Wassereinspeisung ist aus den Gemeinden Däniken, Dulliken, Lostorf, Niedergösgen und Winznau möglich. Die Gemeinde Lostorf wiederum kann – nebst dem Grundwasser aus dem Obergösger Schachen – auch auf Quellwasser zurückgreifen.

Drei Quellwasserfassungen stehen zur Verfügung: Falkenstein, Mahren und Vollenbrunnen. Von diesen wird das Wasser in insgesamt fünf Reservoire geleitet. Reicht das Quellwasser nicht aus, wird Grundwasser eingespeist. Dies ist vor allem bei zwei Szenarien nötig: nach längeren niederschlagsarmen Perioden, weil dann die Quellen trocken fallen; und bei Starkregen, weil dieser zu einer übermässigen Trübung des Wassers führt.

Rein theoretisch könnte sich Lostorf bei einer anhaltenden Verschmutzung der Aare von der Grundwasserversorgung abkoppeln – vorausgesetzt, die Verschmutzung wird rechtzeitig bekannt. Bei der aktuellen Trinkwasserverschmutzung sei dies aber nicht der Fall gewesen, wie Heinz Marti, Leiter der Bauverwaltung, zur Auskunft gibt. Deshalb müsse davon ausgegangen werden, dass das verschmutzte Grundwasser in alle Reservoire gelangt und somit das gesamte Wasserversorgungssystem von Lostorf betroffen ist.

Chlorung als erste Massnahme

Gleich nach dem Bekanntwerden der Verschmutzung wurde in den drei betroffenen Niederämter Gemeinden eine Chlorung des Trinkwassers veranlasst. Mit dem Chlor sollen die im Wasser enthaltenen Keime abgetötet werden. Damit das chlorierte Wasser auch den hintersten Winkel des verzweigten Wasserversorgungssystems erreicht, wird an mehreren Hydranten Wasser abgelassen, erklärt der Dulliker Brunnenmeister Peter Wyss.

Ziel ist, das gesamte Leitungsnetz durchzuspülen. Dieser Vorgang braucht aufgrund des ausgedehnten Netzes eine gewisse Zeit: In Lostorf allein summieren sich die Wasserleitungen auf eine Länge von über 30 Kilometer. Nach Abschluss der Chlorung dient die Spülung des Systems auch dazu, das Chlor – und den damit verbundenen unangenehmen Geruch – möglichst rasch wieder aus den Leitungen zu bekommen.