Ursula Waser: «Jede Nacht wünschte ich mir nichts sehnlicher als Eltern»

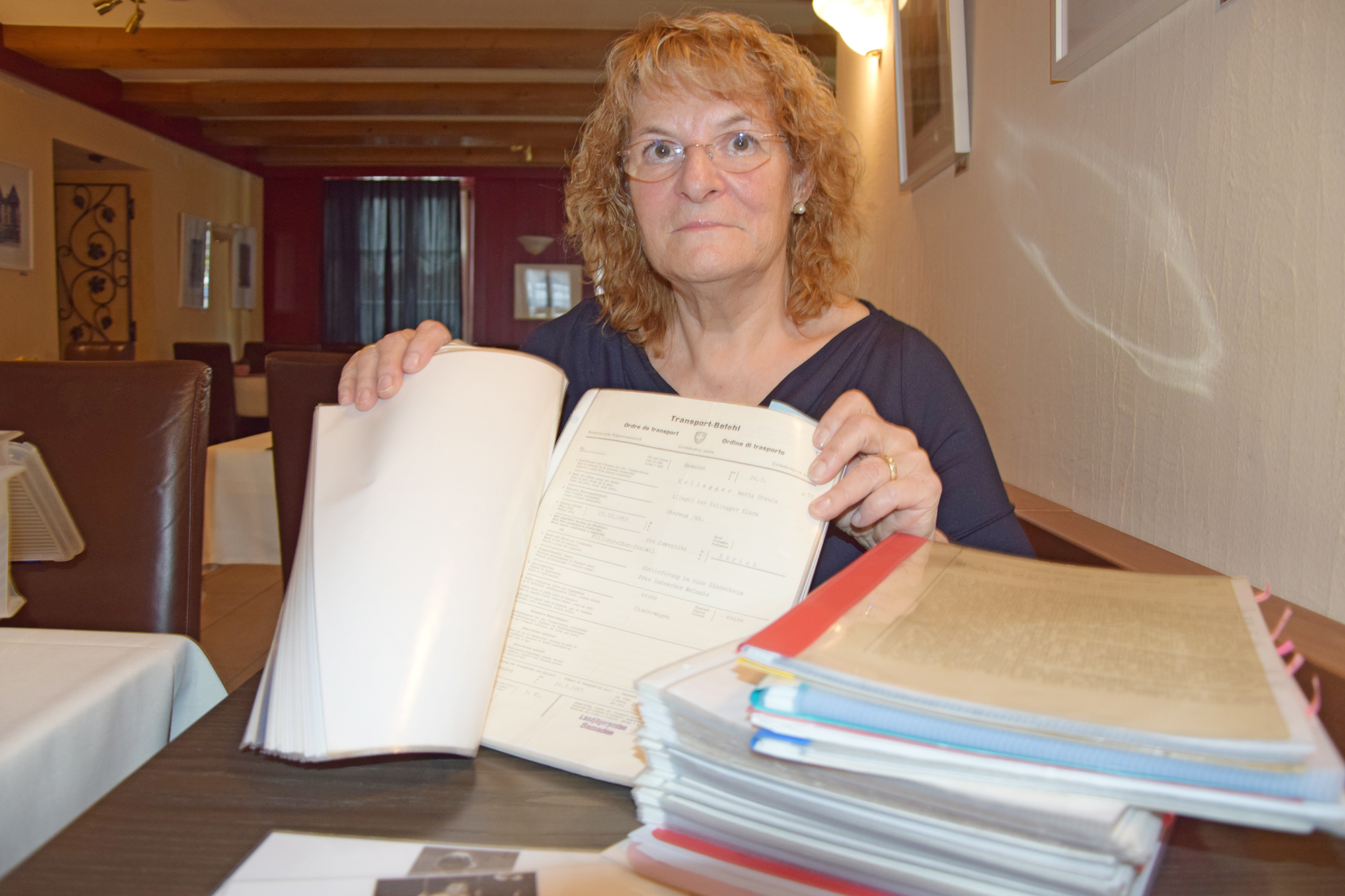

Eine Plastikkiste liegt auf dem Stuhl neben dem dunkelbraunen Holztisch. Ursula Waser bewahrt darin einen Teil der Dokumente auf, die ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt haben. «Seit ich die 3500 Seiten über mich gelesen habe, gibt es die Uschi von früher nicht mehr», sagt die heute 66-Jährige aus Holderbank und betont: «Was Betreuer, Vormünder und Behörden über mich als Kind geschrieben haben, verschlägt mir heute noch die Sprache.» Vor allem schmerzt es die Betroffene der Hilfsaktion «Kinder der Landstrasse», dass sich keine Menschenseele dafür interessierte habe, «wer ich wirklich war und wie es mir ging».

Die erste Einsicht des 25 Kilo schweren Aktenbergs liegt 30 Jahre zurück. Seither hat Ursula Waser Höhen, aber auch Tiefen überstanden. Anstatt aufzugeben, entschied sie zu kämpfen. Für sich, ihre beiden Töchter und mittlerweile sechs Enkel. «Ich habe die Gabe, immer wieder aufzustehen», sagt Waser. Damenschneiderin musste sie erlernen und liess deshalb den Beruf bald hinter sich. Sie verdiente als Alleinerziehende das eisern benötigte Geld als Altenpflegerin, doch nach der Akteneinsicht konnte sie nicht mehr. Sie bildete sich zur Spielgruppenleiterin aus und gründete eine Spielgruppe, welche sie wöchentlich leitet.

Doch der Reihe nach: Drei Monate nach ihrer Geburt wurde Ursula Waser von ihrer jenischen Mutter getrennt. Unter der Schirmherrschaft der Pro Juventute und mithilfe der Behörden nahm das Hilfswerk «Kinder der Landstrasse» zwischen 1926 und 1972 rund 600 jenische Kinder weg und platzierte sie in Heimen oder bei Pflegefamilien (siehe Kasten). Ursula Waser blättert im Dossier mit der Jahreszahl 1953 und zeigt den Transport-Befehl, den der Landjägerposten Samaden (heute Samedan) ausgefüllt hatte. Auf dem A4-Blatt steht Ursula Kolleger, geboren 1952, Heimatort Obervaz GR und «illegal». Versehen ist das Dokument mit einem Foto, auf dem ein Baby im Kinderwagen zu sehen ist.

Misshandelt und missbraucht

Zuerst landet das Mädchen in einer Pflegefamilie, danach im ersten Kinderheim. «Bis zu meinem 14. Lebensjahr war ich in 27 verschiedenen Heimen.» Nach einer Erklärung für das ihr angetane Unrecht sucht die Älteste von drei Geschwistern heute noch. «Es ist wohl, weil ich jenisch war und unter Vormundschaft der Pro Juventute stand», sagt Ursula Waser. Sie erzählt von ihrer Mutter, die alleine mit vier Kindern von vier Männern überfordert gewesen sei. Zudem habe zwischen ihrer Mutter und der Pro Juventute Krieg geherrscht. Ja, die Mutterliebe habe ihr gefehlt. «Jede Nacht habe ich gebetet und wünschte mir nichts sehnlicher als Eltern», sagt sie und fährt fort: «War ich bei meiner Mutter, wurde ich von meinem Stiefvater misshandelt und missbraucht.»

Sie zeigte ihn mit 15 Jahren wegen Vergewaltigung an. Den Prozess verlor sie. «Mit all meinen Akteneinträgen hatte ich doch keine Chance», ist sie überzeugt und betont: «Wer wollte schon einem Mädchen glauben, dem krankhafte Lügenhaftigkeit, eine sogenannte Pseudologia phantastica, attestiert wurde.» Sie hebt einige der Aktenvermerke hervor – wie «ausgesprochene Schwererziehbarkeit», Urseli sei «moralisch schwierig», «sexuell triebhaft», ein «typisches Vagantenkind mit aller Liebenswürdigkeit, aber auch den unangenehmen Seiten dieser Kinder». Sie zeigt auf eine mit Bleistift geschriebene Randnotiz mit dem Wortlaut: «Hoffen wir, dass wir aus dem Kinde durch Erziehung ein nettes Menschenkind erhalten. (Trotzdem ich mich nicht etwa Illusionen hingeben will!).» Damals sei sie noch keine fünf Jahre alt gewesen.

«Durch all diese Vorurteile wurden wir unserer Kindheit beraubt und um unsere Jugendzeit betrogen.» Sie klappt das Dossier zu und erklärt ihr Engagement: «Wie mir, ging es rund 600 jenischen Kindern.» Als Mitglied des 2013 vom Bundesrat eingesetzten «Runden Tisches» trug sie wesentlich zur Aufarbeitung dieses düstern Kapitels der hiesigen Sozialgeschichte bei. Ebenfalls war sie in der Task Force und wirkte mit für die Verbesserung der Bedingungen für die fahrende Lebensweise von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz. Als Erfolg bezeichnet sie die Wiedergutmachungs-Initiative. Bis im März 2018 konnten sich Verding- und Heimkinder beim Bund für einen Solidaritätsbeitrag in der Höhe von 25 000 Franken melden. Rund 9000 Personen haben ein Gesuch eingereicht. Ursula Waser gehört dazu. Sie hat mit der Einreichung bewusst bis zuletzt gewartet, weil sie nicht in der ersten Reihe stehen wollte und es ihr nicht primär um das Geld gehe. «Obschon ich es annehmen werde, um es sinnvoll einzusetzen», betont die Präsidentin der Stiftung Naschet Jenische (Steht auf, Jenische). Seit Jahren berät und betreut die Stiftung Betroffene. «Was wir brauchen, ist eine vollumfängliche Rehabilitation, inklusive der Aktenberichtigung mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen.» So kämpft Ursula Waser weiter und hat die Justiz in ihrem Visier. Sie ist überzeugt, dass die meisten administrativ versorgten Menschen wie sie sexuell missbraucht worden seien. «In vielen Fällen wurden zwar Verfahren eingeleitet, doch ihr Ausgang wurde nie richtig untersucht», sagt sie und unterstreicht: «Auch mir wurde die vorbehaltlose und gerechte Beurteilung durch alle Instanzen und schliesslich auch durch das Gericht entzogen.» Ihren Glauben an das Gute hat Ursula Waser trotz allem nicht verloren. «Es geht nicht um meine Geschichte, sondern darum, dass das Hilfswerk in den Geschichtsbüchern und in den Schulen thematisiert wird.»

Morgen Freitag, 19.30 Uhr, erzählt Ursula Waser im Verein Palaveria, Schmiedgasse 6 in Zofingen, aus ihrem Leben. Anmeldung: kontakt@palaveria.ch

«Kinder der Landstrasse»

586 Kinder wurden zwischen 1926 bis 1972 von der Stiftung Pro Juventute und mithilfe der Behörde ihren jenischen Eltern weggenommen und in Erziehungsheimen, Arbeitsanstalten, psychiatrische Kliniken, Gefängnissen und Pflegefamilien untergebracht. Die Anzahl dieser Kindswegnahmen ist dokumentiert. Fast 90 Prozent der Kinder stammen aus vier Kantonen: Graubünden, Tessin, St. Gallen und Schwyz. Ziel des Hilfswerks «Kinder der Landstrasse» war es, die «Vagantenkinder» zu «brauchbaren Gliedern» der Gesellschaft zu erziehen. Eine öffentliche Debatte löste 1972 ein kritischer Artikel über die Wegnahme der Kinder aus fahrenden Familien in der Zeitschrift «Der Schweizerische Beobachter» aus. Ein Jahr später veranlasste der öffentliche Druck die Pro Juventute, das Hilfswerk aufzulösen. Bei den Betroffenen entschuldigte sich Bundespräsident Alphons Egli am 3. Juni 1986. Die Historikerin Sara Galle untersuchte das dunkle Kapitel der Schweizer Sozialpolitik und beschäftigte sich in ihrer Dissertation «Kindswegnahmen» differenziert mit dem Hilfswerk und der schweizerischen Jugendfürsorge. 2016 erschien ihre Studie als gleichnamiges Buch im Zürcher Chronos-Verlag.