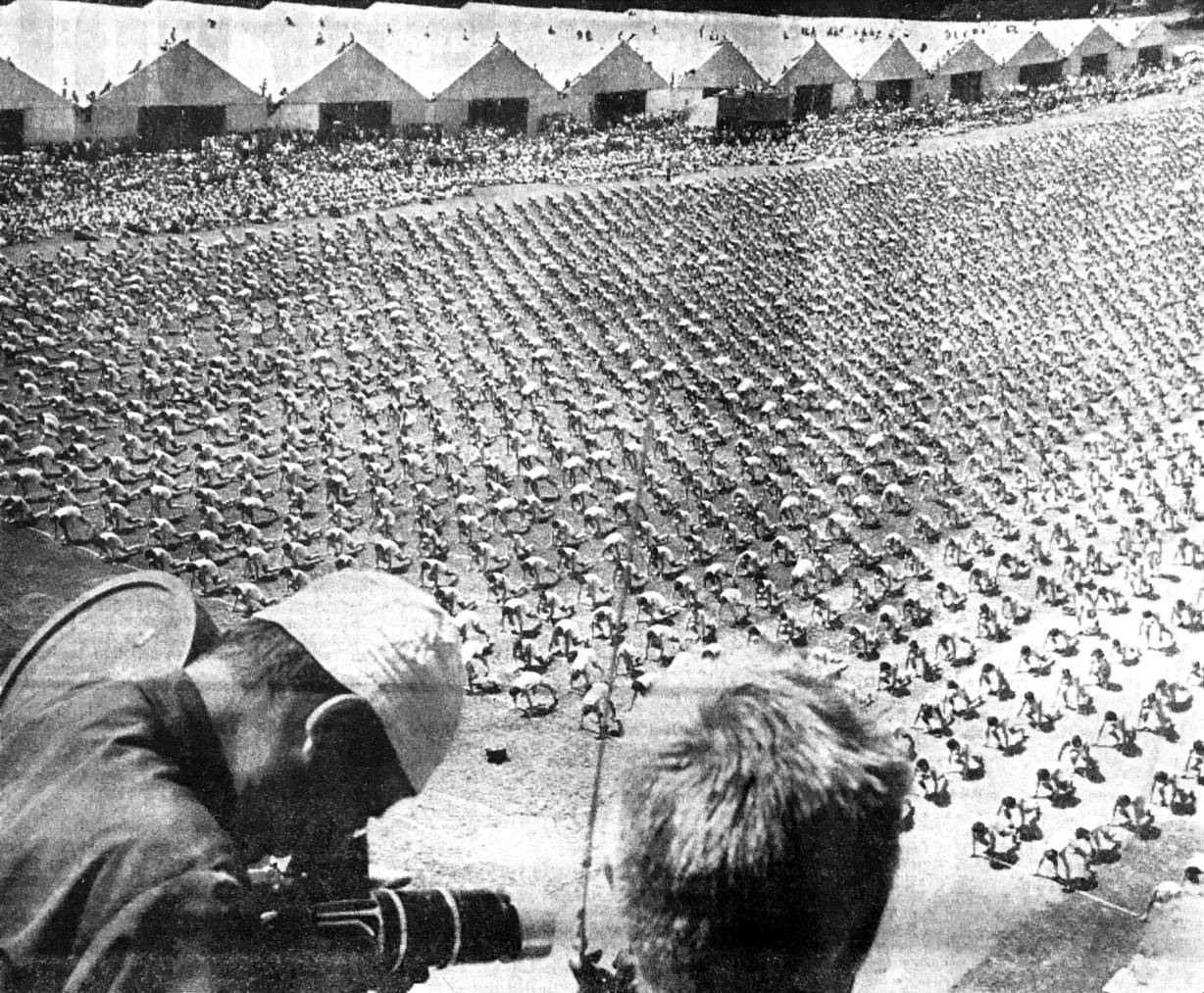

15 Tausend Turner in Reih und Glied: Was vom Eidgenössischen Turnfest 1972 über die Jahre geblieben ist

AARAU 2019

Serie (Teil 3)

1972 fand letztmals das Eidgenössische Turnfest in Aarau statt. Zu Zeiten also, da alles noch etwas anders war als heute. In einer kleinen Serie werfen wir einen Blick auf die damaligen Ereignisse, Eigenarten, Modeerscheinungen und Herausforderungen.

Das muss ein gewaltiger Anblick gewesen sein: 15 000 Turner in einheitlichem Weiss, die unter dem Kommando des Eidgenössischen Oberturners Hans Walti aus Oberkulm im Schachen marschieren und kreisen, sich recken und strecken.

Alles synchron, alles im Rhythmus der Stadtmusik Aarau. Es war der glanzvolle Schlusspunkt des Eidgenössischen Turnfestes 1972. Das «Aargauer Tagblatt» schrieb dazu: «Hier kam er am deutlichsten zum Ausdruck, der Sinn dieser von manchen Seiten angezweifelten Grossveranstaltung: Vereinigung einer hoffnungsvollen Jugend zu einem gesunden, lustbetonten Tun, im Zeichen der Gemeinschaft und des Zusammengehörigkeitsgefühls.»

15 000 Turner – eine Grössenordnung und eine Wucht, die sich die Mannen anno 1832 wohl kaum hätten träumen lassen. Damals, vor 187 Jahren, als im Aarauer Telliring 60 Kameraden zusammenkamen und den Eidgenössischen Turnverein gründeten.

Erst Politik, dann Sport

Bilder wie die vom «Allgemeinen» 1972 sind vor allem Bestandesaufnahmen, die zeigen, wie sehr sich das Eidgenössische Turnfest in seiner Art, in seiner Ausstrahlung auch verändert hat. Denn selbstverständlich wurde die Gründung des Eidgenössischen Turnvereins mit einem «Allgemeinen schweizerischen Turntag» gefeiert, dem allerersten Eidgenössischen, an dem sich Jünglinge aus Aarau, Basel, Baden, Bern, Zofingen und Zürich an Reck, Barren, oder am Schwebebaum massen. Doch eigentlich spielte der Sport nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ging es um Politik.

Vereine schossen zu Beginn des 19. Jahrhunderts in allen Bereichen wie Pilze aus dem Boden; sowohl im gemeinnützigen, akademischen, sportlichen, kulturellen als auch militärischen Bereich. Gepflegt wurden nicht nur gemeinsame Tätigkeiten, die Vereine bildeten auch den Nährboden patriotischer Gesinnung. Aarau spielte da als Hauptstadt eines liberalen und politisch unbelasteten Kantons, dazu geografisch gut gelegen, eine grosse Rolle, wie Hermann Rauber in den Neujahrsblättern 2019 schreibt.

Hier wurden gleich drei «vaterländische Zusammenschlüsse» vollzogen: 1824 machten die Schützen mit der Gründung des Schweizerischen Schützenverein den Anfang, 1832 folgten die Turner und 1842 die Sänger mit dem Eidgenössischen Sängerverein.

Ohne Politik ging schon das allererste Eidgenössische in Aarau nicht über die Bühne, wie Maximilian Triet und Peter Schildknecht in «Die Eidgenössischen Turnfeste 1832–2002» schreiben. Wenn auch in gehässiger Art: Auslöser dafür war die Luzerner Delegation, die eine «äusserst prononciert politisch radikale Richtung» verfolgte.

Die Luzerner warfen der Basler Delegation vor, ihre Haltung in den Trennungswirren in Basel und Baselland sei unehrenhaft und sie, die Luzerner, würden in der Gegenwart der Basler Turner «nicht zur heiligen Sache des Turnens schreiten» (Zitat aus einer Jubiläumsschrift von 1882). Einer der Basler Turner war nämlich im Jahr zuvor im städtischen Heer gegen die Landschaft gezogen. Den Luzernern war es so ernst mit ihrem Ärger, dass sie tatsächlich auf eine Teilnahme an den Einzelwettkämpfen verzichteten.

«Ein hoher, heiliger Zweck»

Die Turner beehrten Aarau nach 1832 auch anno 1843, 1857 und 1882 mit einem «Eidgenössischen» – volkstümliche Feste, an denen die Einigkeit des Landes demonstriert wurde. Pathetische Redner sprachen von den Turnern in ihren weissen Kleidern von der «weissen Armee», passend dazu liess man sie in langen Reihen synchron turnen und mit Fahnen und Gesang herummarschieren.

Vor Pathos strotzten natürlich auch die Statuten des Turnvereins: «Der Zweck dieses schweizerischen Turnvereins ist ein hoher, heiliger Zweck; er soll ein Band werden, das die schweizerischen Jünglinge aller Gauen unseres Vaterlandes umschlingen wird. Er soll nicht nur an Geist, sondern auch an Körper kräftige Söhne heranbilden, Söhne, die in Zeiten der Gefahr und Noth der Völker Hoffnungen nicht trügen werden …»

«Entmilitarisiert» wurden die «Eidgenössischen» erst nach den Kriegsjahren. Und selbst dem einheitlichen Weiss der Turner machte irgendwann die Ballonseide den Garaus. Was aber über all die 187 Jahre dem Anlass erhalten geblieben ist, ist das Gemeinschaftsgefühl. Das Erlebnis als Turnerfamilie, das Beflügelnde des Grossanlasses, die Förderung des Breitensports. Das Gefühl von «dabei sein ist alles» – getreu dem olympischen Gedanken.