Der Neubau weist klare Vorteile auf

Nach einem umfassenden Evaluationsprozess haben die Abgeordneten des Abwasserverbandes Aarburg (ARA Aarburg) entschieden, dass die biologische Stufe künftig nach dem sogenannten SBR-Verfahren reinigen soll, also mit Reaktoren, in denen der biologische Abbau und der Nachklärprozess gleichzeitig stattfinden. Dank den Reserven wird diese grosse Investition bei den Verbandsgemeinden zu keinen Beitragserhöhungen führen.

Seit einiger Zeit ist klar, dass die Kapazitätsgrenze der biologischen Reinigung wegen der anhaltenden Bevölkerungszunahme erreicht ist. Bereits heute wird die Reinigungsleistung bei vorübergehender Ausserbetriebnahme eines Biologieteiles infolge eines Schadenereignisses oder bei Revisionsarbeiten beeinträchtigt.

In einem breit angelegten Evaluationsprozess wurden in einer ersten Phase unter Beibehaltung des Reinigungsverfahrens mit Belebtschlamm zwei Varianten untersucht, nämlich der Anbau von zusätzlichen Biologie- und Nachklärbecken sowie die Aufstockung der vorhandenen Becken. Sodann wurden alternative Reinigungsverfahren geprüft wie zum Beispiel der Ammoniumabbau in einem nachgeschalteten Biofilter, der Einbau ei-nes Wirbelbettverfahrens oder der Bau von Reaktoren, in denen der biologische Abbau und der Nachklärprozess gleichzeitig stattfinden (sogenanntes SBR-Verfahren).

Beide Varianten würden 19 Millionen Franken kosten

Eine zusammen mit Ingenieuren und externen Beratern vorgenommene Bewertung der verschiedenen Varianten kam zum Schluss, dass das Aufstocken der bisherigen Becken oder das SBR-Verfahren die Kriterien für eine genügende Reinigungsleistung mindestens bis zum Jahr 2050 erfüllen. Beide Varianten kämen auf rund 19 Millionen Franken zu stehen.

In der Gegenüberstellung der beiden Varianten wurde aber einem Neubau nach dem SBR-Verfahren aus vielfältigen Gründen der Vorzug gegeben. Das Aufstocken auf eine rund 50-jährige Bausubstanz weist gegenüber einem Neubau klare Nachteile auf. Weil mit dem Aufstocken alleine noch nicht das benötigte Volumen für eine langfristig genügende Reinigungsleistung erreicht werden kann, müssten in Richtung der Vor- und Nachklärbecken massive Betonbauten herausgebrochen werden, was keinen Mehrwert bringt. Während den Aufstockungsarbeiten müssten über längere Zeit die Hälfte der Kläranlage ausser Betrieb und Gewässerverschmutzungen in Kauf genommen werden. Auch könnte die Aufrechterhaltung des reduzierten Betriebes nur mit vielen und zum Teil kostspieligen Überbrückungsprovisorien sichergestellt werden.

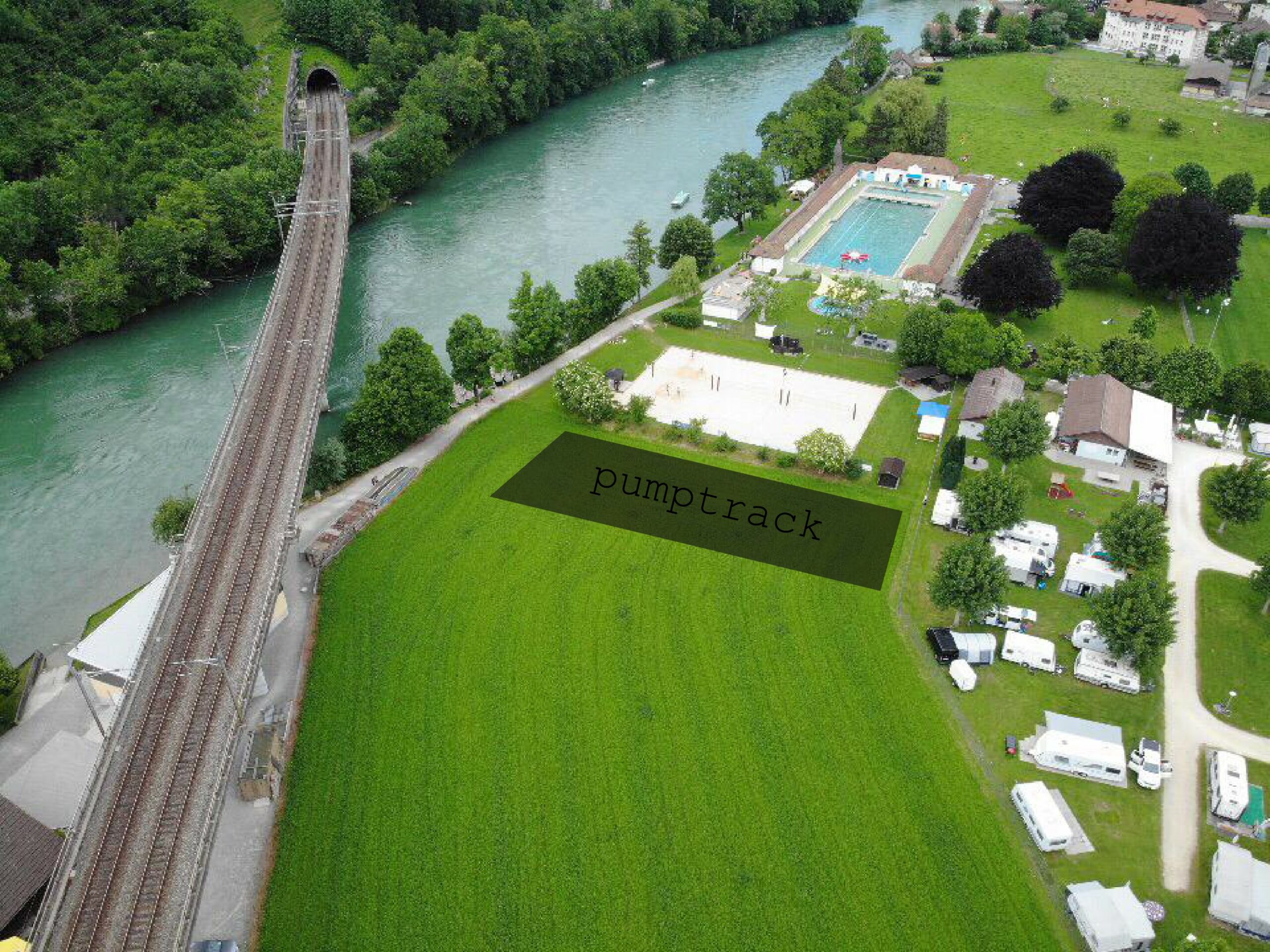

Ein Neubau kann hingegen auf dem Reserveland erstellt werden, und zwar mit Kostensicherheit und Garantieleistungen auf einer neuen Anlage. Die bisherige Kläranlage kann ihren Gewässerschutzauftrag ohne Abstriche erfüllen, bis das neue Reinigungsverfahren in Betrieb ist.

Die nach Inbetriebnahme der SBR-Reaktoren nicht mehr benötigten Biologie- und Nachklärbecken sollen erst zurückgebaut werden, wenn klar ist, ob und wie eine weitere Reinigungsstufe zur Elimination von Spurenstoffen, zusammen mit der ARA Oftringen, errichtet werden muss. Ein Teil der Becken könnte zukünftig zum Beispiel als Ausgleichsbecken oder für eine Aktivkohle-Stufe weiterverwendet werden.

Der beantragte Planungskredit für das Bauprojekt «SBR-Verfahren» von 700 000 Franken wurde mit grossem Mehr gutgeheissen. Der Zeitplan sieht vor, dass der Baukredit in einem Jahr genehmigt und in den Jahren 2021 bis 2023 gebaut werden könnte.

Kostenverteiler und Budget für das Jahr 2020

Die berechnete ARA-Belastung ist im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich geblieben, sodass sich die prozentualen Anteile der Verbandsgemeinden an den Betriebskosten nur marginal verändern. Auch das Budget für das kommende Jahr zeigt auf der Aufwandseite kaum Veränderungen. Hingegen führt die harmonisierte Rechnungslegung dazu, dass auf der Ertragsseite die Verbandsgemeinden weiter entlastet werden können.

Die Zehn-Jahres-Finanzplanung zeigt auf, dass trotz einer Investition von 19 Millionen Franken, die zum grossen Teil mit Fremdkapital finanziert werden muss, die Gemeindebeiträge nicht ansteigen werden, da gleichzeitig die Reserven abgebaut und damit frühere Bilanzüberschüsse wieder den Gemeinden zurückgegeben werden können. (e.s.)