Sozialhilfebezüger zahlt Aarburg 300000 Franken zurück

In der Gemeinde Aarburg ist die Situation um die Sozialhilfekosten seit Jahren angespannt – so angespannt, dass es in jüngster Zeit auch nationale Schlagzeilen gab. Der «SonntagsBlick« etwa macht publik, dass eine irakische Familie seit 2004 rund 580 000 Franken bezogen hat. Rund ein Drittel der Steuereinnahmen – 5,7 Millionen Franken – gab Aarburg 2016 für 400 Personen aus, die auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind.

In den gestern publizierten Ratsnachrichten informiert der Gemeinderat ausführlich über die getroffenen Massnahmen und die weiterhin angespannte Lage in diesem Bereich.

• Die Sozialen Dienste reagierten auf die schwierige Herausforderung mit der Schaffung einer Stelle «Rückerstattung Sozialhilfe». Sozialhilfeempfänger sind gesetzlich zur Rückerstattung verpflichtet, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so weit gebessert haben, dass ihnen eine Rückzahlung ganz oder teilweise zugemutet werden kann. In Aarburg scheint diese Massnahme zu greifen: «Seit Anfang 2017 konnten rund 363 000 Franken von ehemaligen Sozialhilfeempfängern zurückgefordert werden», schreibt der Gemeinderat. Der grösste Teil stammt aus einer Erbschaft: 300 000 Franken flossen so an die Gemeinde zurück.

• Die Sozialhilfequote konnte von 5,9 Prozent auf 5,2 Prozent gesenkt werden; kein massiver Sprung nach unten, aber immerhin: «Die rote Ampel im Kanton Aargau wurde abgegeben», schreibt dazu der Gemeinderat.

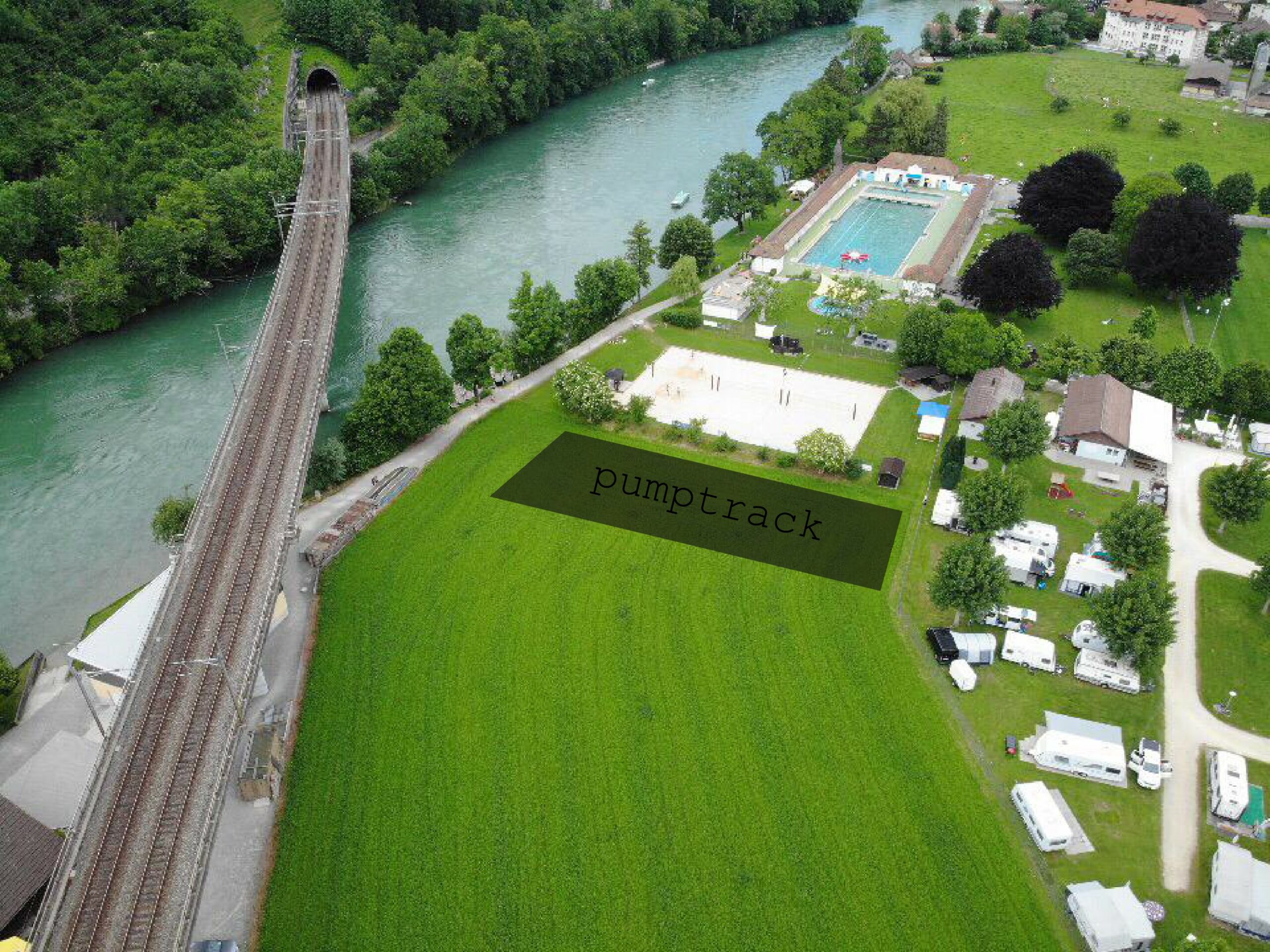

• Eine weitere Massnahme war das Pilotprojekt Projet urbain, das abgeschlossenen werden konnte; aus dem Projekt ging die Gründung des Vereins Nordstern hervor. Dieser Quartierverein verfolgt das Ziel, die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Nord in Aarburg zu verbessern. «Sie sollen sich im Quartier heimisch und wohl fühlen sowie Kontakte knüpfen können», schreibt der Verein.

• Aus dem kantonalen Fonds von Swisslos flossen knapp 100 000 Franken in das Projekt «gemeinsam bauen wir an unserer Zukunft». Dieses Projekt ist am Laufen.

• Die Jugendarbeit wurde gestärkt. Seit 2016 umfasst diese 150 Stellenprozente, davon entfallen 60 Prozent auf eine gelernte Jugendarbeiterin und 90 Prozent auf einen Praktikanten. Die Jugendarbeit leiste einen wichtigen Beitrag in der Prävention, schreibt der Gemeinderat.

• Letztes Jahr wurde zudem die Stelle Arbeitsintegration neu geschaffen. Diese befindet sich momentan im Aufbau.

• Als weitere Massnahme nennt der Gemeinderat die Unterstützung von Freiwilligenarbeit durch Sozialhilfebeziehende beispielsweise bei der Arbeitsgruppe Nolitti.

• Bei Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch würden «konsequent Anzeigen» erstattet, hält der Gemeinderat weiter fest. Das gilt in Fällen, in denen Flüchtlinge Heimatreisen unternehmen oder in denen es zu falschen Familiennachzügen komme.

Situation bleibt schwierig

Trotz allen Massnahmen bleibe die Situation äusserst angespannt, so der Gemeinderat weiter. Erschwerend komme hinzu, dass viele der 200 anerkannten Flüchtlinge in Aarburg die Niederlassungsbewilligung C besitzen, rund 90 Prozent davon sind von Sozialhilfe abhängig.

Flüchtlinge haben Anrecht auf freie Wohnungswahl und Familiennachzug. «Es ist davon auszugehen, dass der Zuzug an weiteren Flüchtlingen nicht aufhört», schreibt der Gemeinderat. Die Berufsaussichten für diese Gruppe seien aufgrund der sprachlichen und schulischen Voraussetzungen äussert schlecht. «Erschwerend kommt hinzu, dass diese Personen länger als 5 resp. 7 Jahre in der Schweiz leben und damit die Rückerstattungen durch Bund und Kanton eingestellt werden.»

70 Prozent der Sozialhilfebeziehenden in Aarburg sind Ausländer (ohne Flüchtlinge bis maximal 5 resp. 7 Jahre in der Schweiz). Gemäss Ausländergesetz kann das Amt für Migration und Integration (MIKA) Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen entziehen. «Der Gemeinderat hat dem Regierungsrat 38 Fälle resp. 75 Personen gemeldet, bei denen die Sozialhilfeschulden über 50 000 Franken respektive 80 000 Franken betragen und diese gemäss Rechtsprechung entzogen oder zumindest nicht verlängert werden können.» Die Abklärungen des MIKA hätten ergeben, dass dies lediglich in einem Fall möglich sei; dieser sei juristisch hängig. «Alle übrigen Fälle werden entweder durch die Genfer Flüchtlingskonvention, die Abkommen mit der EU oder durch das Gebot der Verhältnismässigkeit geschützt», schreibt der Gemeinderat. Für die Gemeinde Aarburg bedeutet dies, dass sie weiterhin all diesen Personen Sozialhilfe auszahlen müsse. Je länger eine Person in der Sozialhilfe verweile, umso schwieriger werde es, diese in den Arbeitsmarkt zu integrieren. (ZT)