Wirtschaftsförderer Brändle: «Wir sind im Raum Zofingen sehr selbstzufrieden»

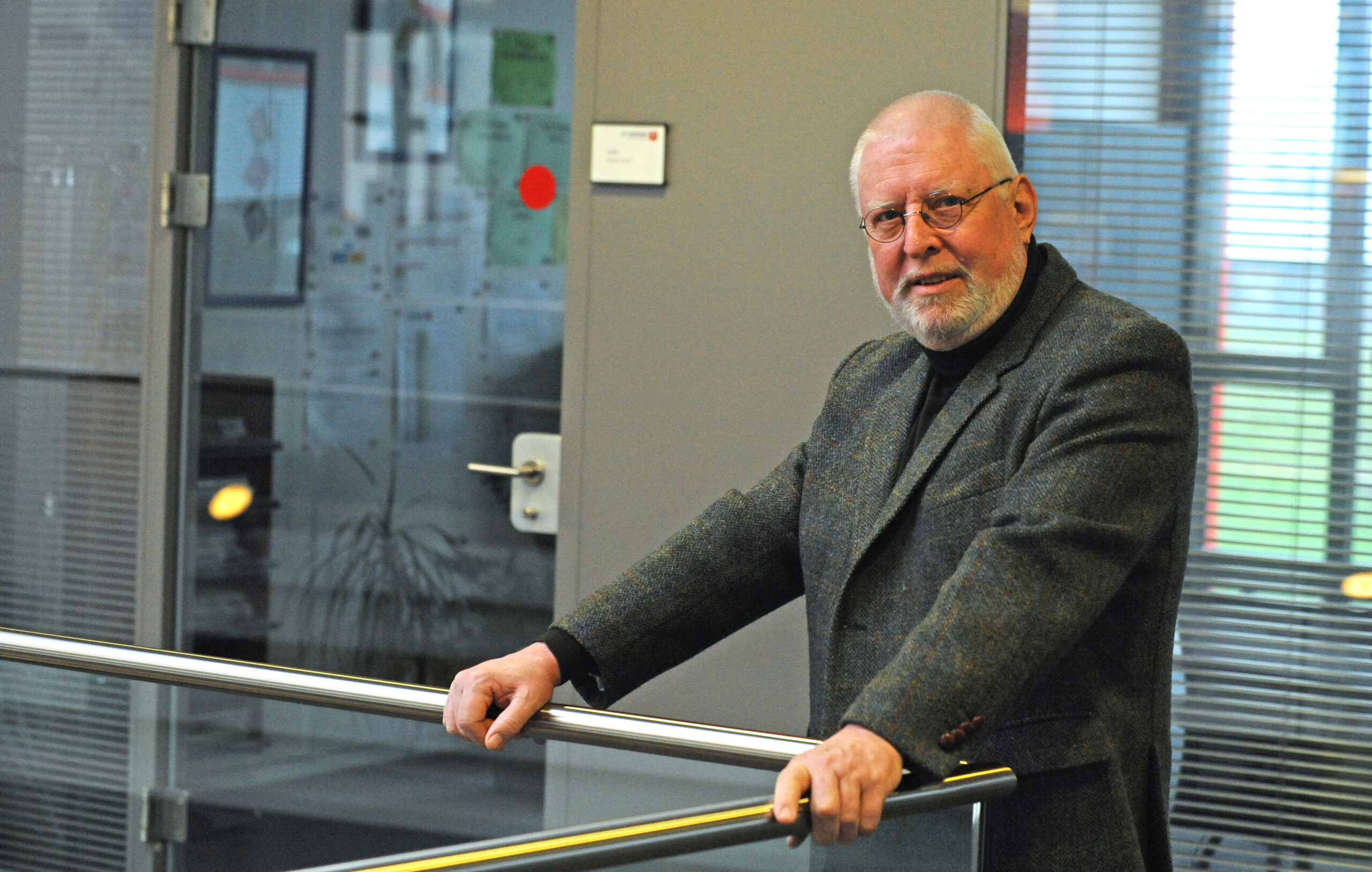

ZUR PERSON

Andreas C. Brändle (63) wuchs in Suhr auf, besuchte in Aarau die Kantonsschule und studierte an der Hochschule St. Gallen Betriebswirtschaft. Brändle hat eine erfolgreiche Industriekarriere hinter sich: Er führte Unternehmen auf Stufe CEO und Verwaltungsrat, war als Turnaround-Manager tätig und führte Restrukturierungen durch. Er bezeichnet sich selbst als «krisenerprobter Unternehmensarchitekt». Brändle ist Inhaber der Beratungsfirma Midellis AG; 2015 hat die Trägerschaft für die Wirtschaftsförderung Rothrist Oftringen Zofingen das Mandat an die Midellis vergeben. Brändle lebt in Wikon, wo er Präsident der FDP ist. Er ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Töchtern.

Herr Brändle, wie sind Sie vom Unternehmer zum Wirtschaftsförderer geworden?

Nach 30 Jahren in der Westschweiz bin ich 2014 wieder in den Kanton Aargau gezügelt. Ich wollte mich etwas zurückziehen und weniger arbeiten. Ich war zuvor 30 Jahre in Führungsfunktionen, am Schluss selbstständig. Irgendwann las ich in der Zeitung, von der Idee, eine regionale Wirtschaftsförderung aufzubauen. Da dachte ich: «Das wäre spannend!» Ich war so frech und nahm Kontakt auf. Tatsächlich kam ich ins Gespräch, und in einer Ausmarchung, über die ich nichts Genaueres weiss, habe ich das Mandat bekommen. Eine wunderschöne Aufgabe, am Ende einer Industriekarriere das machen zu dürfen. Ich kann ziemlich aus dem Vollen schöpfen.

War das auch ein Karriereziel?

Nein. Der Kanton Freiburg hat eine sehr aktive und wirkungsvolle Wirtschaftsförderung. Damals dachte ich schon: «Hm, das ist sicher spannend». Aber nein, Karriereziel war es nicht, sondern ein lustbetonter Entscheid.

Nimmt Sie das Mandat zu 100 Prozent in Beschlag?

Zeitweise schon. Aber ich mache zweimal im Jahr mindestens einen Monat Ferien, alles in allem ist es ein 70-Prozent-Job.

Zweimal jährlich einen Monat weg? Wohin denn?

Meine Frau und ich haben ein Wohnmobil, und verreisen einen Monat in den Süden oder, wie letztes Jahr, nach Schottland.

Wie sehen das Wirtschaftsjahr 2018?

Recht positiv, insbesondere auch in den Mittelstandsbetrieben. Der Eurokurs hat sich entspannt. Es hat sich gezeigt, dass man mit den Mitarbeitern sehr flexibel umgehen kann, eine gute Voraussetzung. Ich sehe 2018 als wirtschaftlich gutes Jahr. Auch für die Region sehen ich keine allzu grossen Probleme; ausser, es gibt irgendwo einen Crash oder einen Krieg. Diese Gefahr schätze ich höher ein als noch vor fünf Jahren. Aber was ist schon ein Jahr?

Wie meinen Sie das?

Früher entwarfen die Unternehmen ihre strategische Planung auf fünf oder zehn Jahre hinaus. Heute überblickt man nicht einmal die nächsten sechs Monate. Man kann noch Visionen als Leitsterne formulieren. Der Weg geht aber mal so, mal so – und mit Purzelbäumen. Allerdings sind Visionen wichtig. Und: Man muss flexibel und bei den Kunden sein. Wer am Schreibtisch sitzt, hört und sieht nichts. Wer bei den Kunden ist, fühlt, was der Markt will.

Sie haben mit der TNT Swiss Post AG, die nach Oftringen zügelt, einen grossen Fisch an Land gezogen. Eine wichtige Erfolgsmeldung für Sie?

Ja. Das Projekt nahm zwei Jahre in Anspruch, in völliger Geheimniskrämerei. Es ist befriedigend, wenn es nach dieser Zeit zu einem positiven Abschluss kommt. Ich habe bis kurz vor der offiziellen Kommunikation nicht gewusst, wie der Entscheid ausfallen wird. Das Projekt ist für die Wirtschaftsförderung der Beweis, dass sie tatsächlich etwas bringt. Ich war unterwegs wie ein Verkäufer, der immer wieder den Kontakt sucht. Wir haben immer geholfen, aber nie mit Druck. Wenn man das Gefühl hat, jeder Gemeindeammann macht auch noch Wirtschaftsförderung, oder der Bauverwalter, der ist doch gleich gut, dann stimmt das nicht. Diese Leute haben viele andere Aufgaben und eine andere Funktion. Ich bin völlig unabhängig. Ich kann auftreten wie ein Verkäufer und nicht wie ein Behördenmitglied. Regionen ohne Wirtschaftsförderung sind in einer schwächeren Situation.

Ist das Ihr grösster Erfolg?

Nicht unbedingt. Wichtiger war die Übernahme des Strabag-Areals durch Oftringen, erst dann kommt für mich das Projekt TNT. Warum? Beide Grundstücke – das Strabag-Areal und das Grundstück, wo sich die TNT ansiedelt – sind etwa 40’000 Quadratmeter gross. Auf beiden bestand die Absicht, grosse Logistikhallen zu bauen. Wir haben darauf hingewirkt, dass wir beide Areale einer hohen Arbeitsplatzdichte zuführen können. Ziel ist jetzt 400 Arbeitsplätze auf jedem Areal statt zwei Lagerhallen. Das ist der grössere Erfolg als nur die Ansiedlung der TNT Post AG. Wir haben eine Zuwanderung von einem Prozent pro Jahr, das sind fast 400 Arbeitnehmende, die jedes Jahr in die Region kommen. Wo arbeiten die?

Viele pendeln.

Aber die Trennung von Wohnen und Arbeiten wird uns noch sehr viel Kopfzerbrechen bereiten. Wir müssen also schauen, dass wir Arbeitsplätze schaffen können. Auf der anderen Seite ist der Boden Mangelware. Fortlaufend werden Misch- in Wohnzonen umgenutzt. In den Bau- und Zonenordnungen fehlen minimale Arbeitsplatzquoten. Wohnen steht im Zentrum der Planung, Arbeitsplätze gehen flöten. Wir haben ganz wenig Boden, konkret sehr wenig Industrieboden, der disponibel ist. Andererseits sind wir unterwegs zu einer 10-Millionen-Schweiz. Das sind Probleme, die Politiker, Behördenmitglieder Verwaltungen und Raumplaner zu wenig interessieren.

Was interessiert diese denn?

Planer sind eher Bremser. Raumplaner denken nicht in Arbeitsplätzen. Das ist für die kein Thema. Themen sind eher schützenswerte Brunnen, ein Feldbach oder verdichtete Überbauungen in der Wohnzone, die schön aussehen müssen. Deshalb bin ich als Wirtschaftsförderer auch zum Anwalt der Arbeitsplätze geworden, und zum Wanderprediger. Ich habe in den letzten Jahren rund 35 Referate gehalten. Dass das auf mich zukommt, wusste ich nicht. Inzwischen haben wir in der Trägerschaft eine unité de doctrine: Wir wissen genau, wie wir in der noch verfügbaren Arbeitszone besiedeln wollen. Es braucht nicht nur Arbeitsplätze für Akademiker, sondern auch für Handwerker und administrative Jobs. Wir haben eine gemischte Bevölkerung, die braucht Arbeitsplätze.

Sie wurden so auch zu einer öffentlichen Figur?

Ja, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe gemerkt, dass mich die Unternehmen kennen müssen, wenn sie ein Problem haben. Ich muss die Öffentlichkeit suchen, damit die Unternehmen wissen, dass es mich gibt.

Haben Sie die TNT eigentlich abgeworben?

Nein, das muss ich betonen, ich habe die TNT nicht abgeworben. Das ist eine Regel im Kanton und auch überregional: Wir sprechen keine Firmen an, um sie abzuwerben. Kommt jemand zu mir, bin ich offen. In diesem Fall bekam ich konkret einen Anruf. Der damalige Projektleiter wohnt in Oftringen. Er wusste, dass es hier einen Wirtschaftsförderer gibt. So kam er auf mich zu.

Wie sieht eigentlich der Alltag eines Wirtschaftsförderers aus? Kommen die Leute direkt zu ihnen?

Teilweise ja, und immer mehr. Inzwischen kommen vermehrt auch Anfragen von ausserhalb der Region zu mir. Viele Inputs kommen aus den Gemeinden der Trägerschaft. Wenn ich etwas höre, stehe ich am anderen Tag auf der Matte.

Sie suchen sehr aktiv den Kontakt?

Klar, wenn ich etwas höre, dann rufe ich an. Mit fast jedem Telefon komme ich direkt zum Chef. Die Wirtschaftsförderung scheint also zu interessieren.

Andere Standortförderungen sind beispielsweise auch für den Tourismus zuständig. Sie sind reiner Wirtschaftsförderer. Macht das Sinn?

Absolut. Unsere Struktur ist Teil des Erfolgs. Ich muss nicht verschiedene Hüte tragen und habe keinen Chef, der noch alles koordinieren muss. Ich kann mich ausschliesslich um Wirtschaftsförderung kümmern. Fokus: Ansiedlung, Umsiedlung und Profilierung der Wirtschaftsregion. Ein glasklar definierter Auftrag. Das gibt die richtige Power und Kompetenz. Ich weiss inzwischen wirklich enorm viel, was in den Arbeitszonen meiner Region passiert. Ich habe eine Datenbank über jedes Grundstück in den Vertragsgemeinden. Ich weiss, wo wir Entwicklungspotenzial haben und wer Probleme hat. Die Datenbank ist mein Arbeitsmittel, das ich erst einmal aufbauen musste.

Was machen andere Regionen besser als die Region Zofingen?

Wir sind teilweise schwerfällig. Wir sind hier mehr Oberaargauer als Aargauer, Johann Schneider-Ammann ist uns näher als ein Gemeindepräsident von Baden. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Wir sind bedächtig, und insbesondere im Raum Zofingen sehr selbstzufrieden. Es genügt uns, es muss ja gar nichts ändern. Gegen diese Haltung kämpfe ich an. Es fehlt uns an Dynamik. Wir sind punkto Arbeitsplatzwachstum kantonal gesehen das Schlusslicht, und fallen auch in ähnlichen Statistiken ab. Wir haben Grenzen im Kopf, und auch zu viele Grenzen in der Region. Wir sind durchdrungen von Grenzen, deshalb scheitert auch jede mögliche Art von Kooperation. So gesehen ist die Wirtschaftsförderung eine Ausnahme. Ich wünschte mir für die Region etwas mehr geistige Unruhe.

Was sind die grössten Trümpfe der Region?

Ganz klar: Wir haben einen der grössten Arbeitsmärkte für qualifizierte Leute, einen der grössten im Mittelland. Innerhalb von 30 Minuten Fahrweg zapfen wir den Arbeitsmarkt von Luzern über Basel und Bern bis nach Baden ab. Wir sind steuerlich attraktiv. Dazu kommt die klare Grundhaltung der Regierung, dass sie die Industrie und Wirtschaft unterstützen will. In manchen Bereichen gefällt mir der Aargau allerdings nicht besonders.

Zum Beispiel?

Ich habe vor 40 Jahren in Aarau die Matura gemacht, danach war ich weg. Als ich nach 40 Jahren wieder zurückgekommen bin war ich ein bisschen schockiert, wie wenig sich verändert hat, in den Strukturen und in den Gemeinden. In den 30 Jahren, in denen ich im Kanton Freiburg lebte, nahm die Zahl der Gemeinden dort um 50 Prozent ab; dass sich kleine Gemeinden grösseren anschliessen, wurde konsequent gefördert. Im Kanton Aargau passiert genau das Gegenteil: Kleinstgemeinden werden künstlich am Leben erhalten. Die geistigen Grenzen zwischen da und Olten, zwischen Aarburg und Oftringen, zwischen Rothrist und Zofingen, diese Blockaden, das ist unglaublich.

Welche Visionen haben Sie mit der Wirtschaftsförderung langfristig?

Dass wir die Wirtschaftsregion nach innen dynamisieren können, sprich Grenzen abbauen und Übergreifendes in Angriff nehmen. Jedes Dorf hat einen Gewerbeverband, aber wir schaffen es nicht, eine regionale Messe zu machen. Dass wir Freude an der Zukunft bekommen und nicht nur die Vergangenheit verherrlichen. Dass wir es schaffen, von diversen Schlusspositionen im Kanton wegzukommen. Wir haben sensationelle internationale Firmen in der Region, ein Wahnsinnspotenzial, der Rest kommt noch zu wenig mit. Wenn wir besser werden, wird die Region eine Ausstrahlung haben, dass wir gar keine Angst mehr um die Arbeitsplätze haben müssen. Wir müssen die Geduld haben, den Boden, den wir noch haben, ganz gezielt zu besiedeln. Die Region ist ein ungeschliffener Edelstein. Am Schluss kann ich nur mithelfen, mit meinem 70-Prozent-Mandat bin ich ein Nobody. Wenn ich meine Vision als Wanderprediger etwas vorwärtsbringe, dann lohnt sich das Engagement.

Beisst sich Ihr politisches Engagement im Luzernischen als Präsident der FDP Wikon nicht mit dem Engagement als Wirtschaftsförderer im Aargauischen?

Überhaupt nicht. Dort streckte ich den kleinen Finger hin. Das politische Engagement ist zeitlich begrenzt. Ich will mithelfen, dass man in der Dorfpolitik wieder einigermassen anständig miteinander umgeht. Was in Brittnau abgeht, ist ein Trauerspiel. In einem Dorf wie Wikon mit seinen 1500 Einwohner soll man gut miteinander reden können. Parteien haben eine wichtige Funktion, dass die Drehscheibe zwischen Bevölkerung und Behörden funktioniert.

Sie haben Einblick in viele Unternehmen in der Region. Unterschätzen manche die Herausforderungen der Digitalisierung?

(Überlegt länger). Ich habe nicht den Eindruck, dass es unterschätzt wird. Die Digitalisierung läuft bei uns nicht besser oder schlechter als in anderen Regionen. Es läuft so, wie man es insbesondere bei kleinen und mittleren Betrieben umsetzen kann: in kleinen Schritten. Die Digitalisierung ist nicht einfach ein Wurf, sondern ein individueller Prozess, der Schritt für Schritt vorangehen muss. Ich habe also ein gutes Gefühl.

Weniger optimistisch sind Sie, was die Schulen betrifft. Sie haben sich dazu schon kritisch geäussert.

Ja, das bin ich. Ich habe einer Physikstunde in der Kanti Zofingen beigewohnt, die lief genau gleich ab wie vor 40 Jahren an der Kanti Aarau. Ich stelle fest, dass das Schulsystem immer noch in etwa dem entspricht, was wir hatten, als ich zu Schule ging. Ausser, dass man heute weniger leistungsorientiert ist. Gleichzeitig nimmt das Volumen an notwendigem Wissen in einer Geschwindigkeit zu, dass es uns fast schwindlig wird. Was ist die Antwort unseres Schulsystems: lebenslanges Lernen. Wir haben Heerscharen von Pädagogen und Psychologen ausgebildet. Haben diese im Bereich der Vermittlung von Wissen eine Effizienzsteigerung erreicht? Nein. Die Antwort heisst lebenslanges Lernen. Das reicht für mich nicht. Wieso gehen wir nicht einmal nach China um zu sehen, wie dort gelernt wird? Oder ins Silicon Valley? Unsere Schulen übernehmen nichts aus dem Silicon Valley. Sie sind blockiert wie vor 40 Jahren. In den Schulen liegt der Erfolg der Zukunft: Wie schnell können wir unsere Jungen ausbilden, damit sie den immer schneller werdenden Wandel bewältigen können?

Was wäre zu ändern?

Das kann ich nicht sagen, ich bin weder Psychologe noch Pädagoge. Irgendwo muss uns doch die Pädagogik einen Nutzen bringen. Nicht einfach nur Staatsbeamte.

Sie haben hier in Zofingen inzwischen auch ein Gründerzentrum aufgegleist. Was ist das Ziel?

Wir hatten hier ein Jahr lang Start-ups und einen Co-Working Space, das war ein guter Ansatz, aber zu schmal. Gleichzeitig haben wir hier 200 Leute mit einem Gründerkurs geschult. Hier gibt es also Potenzial. Wieso soll ich mich also auf Start-ups konzentrieren? Ich erweitere den Fokus auf all jene, die sich selbstständig machen wollen. Das hat einen wirtschaftsfördernden Aspekt. Zudem will ich die Innovationsneigung der bestehenden Unternehmen fördern. Der Aufbau wird etwa drei Jahre dauern. Dieses Projekt habe ich mir – neben den Ansiedlungsprojekten – vorgenommen. Wenn wir etwas aufbauen können, was eine gewisse Strahlkraft bekommt, wird das über die Region hinaus ausstrahlen. Das wäre die Krönung des Aufbaus der Wirtschaftsförderung. Wenn ich einmal etwas Funktionierendes einem Nachfolger übergeben kann, habe ich am Ende meiner Berufskarriere noch mal etwas geschaffen, und das macht Spass.