«Ich bin in einem KMU – das finde ich sensationell»

Seit letztem August ist Pascal Koradi oberster Chef der Aargauischen Kantonalbank, die er bereits ordentlich umgekrempelt hat. Im Interview erklärt er, warum er immer öfter auf Krawatten verzichtet, wie er den Erfolgskurs halten will – und weshalb digitale Helfer die Mitarbeiter in den Filialen niemals ersetzen werden.

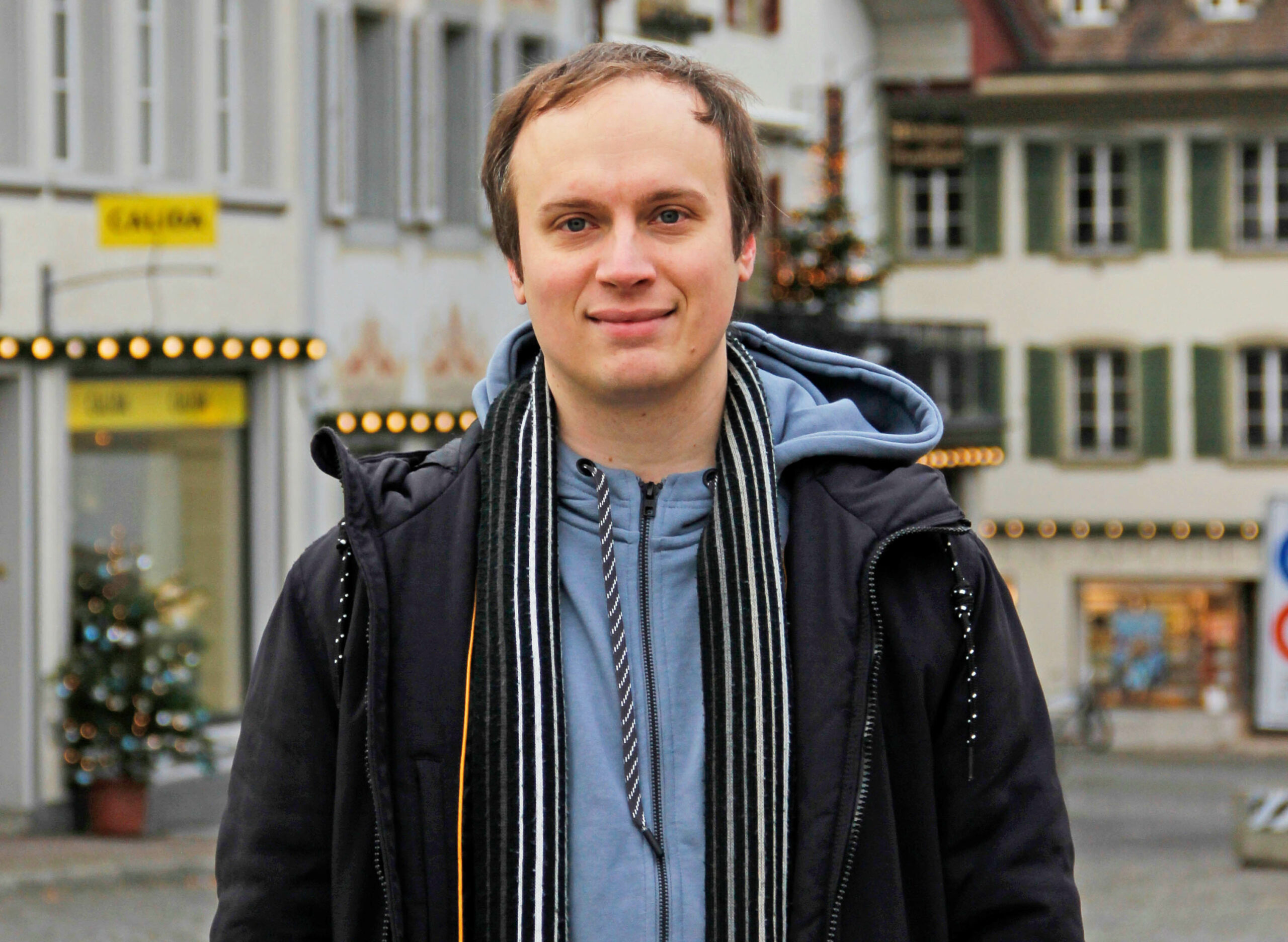

Herr Koradi, Sie sind dabei, eine offenere Kultur in die Aargauische Kantonalbank zu tragen. Als äusseres Zeichen haben Sie die Krawattenpflicht abgeschafft. Wie waren die Reaktionen?

Ja, intern muss niemand eine Krawatte tragen. Auch auf dem Bild, das wir zum Jahresende an unsere Kundinnen und Kunden verschickt haben, tragen meine Kollegen von der Geschäftsleitung und ich keine Krawatte. Neun von zehn Reaktionen waren positiv, einige sahen das weniger gern. Mir geht es darum, damit Beweglichkeit und Offenheit zu signalisieren.

Sie sind seit August 2016 bei der AKB am Steuer – wie waren die ersten Monate in Aarau?

Was mich fasziniert, ist die Unmittelbarkeit. In einem grossen Konzern geht es manchmal eine gefühlte Ewigkeit, bis der Kunde etwas von einem Entscheid spürt, der im Unternehmen reift und schliesslich umgesetzt wird. Bei der AKB kann ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen sehr rasch Wirkung erzielen. Das finde ich sensationell – ich bin in einem KMU. Ein Team von rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist überblickbarer.

Sie wurden kürzlich als «Terminator der AKB» bezeichnet – haben Sie mit der Filmfigur tatsächlich etwas gemeinsam?

Nein, ich denke nicht. Ein Terminator ist jemand, der programmiert ist, der aufgrund von vorgegebener Routine handelt, wenig Kreativität zulässt und sehr autark funktioniert. Ich bin ein Mensch, der gerne mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet und auch mal eine Überraschung zulässt. Was ich sicher mache: Wenn ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu einem Entscheid gekommen bin, stelle ich sicher, dass wir diesen auch entsprechend umsetzen.

Sie gelten als schneller Entscheider.

Schnelligkeit ist per se weder gut noch schlecht. Wir sind dann schnell, wenn wir sicher sind, dass wir die richtigen Entscheide treffen. Manchmal muss man jedoch auch schnell sein in einer Situation, in der viele unbekannte Faktoren bestehen.

Sie haben die Organisation umgekrempelt. Können Sie sagen, was im Wesentlichen neu ist?

Ich habe das nicht im Alleingang gemacht, sondern mit den zuständigen Organen, also dem Bankrat und der Geschäftsleitung. Unser Ziel war es, die Organisation zu 100 Prozent auf die Kunden zu fokussieren. Dazu sind wir zwei Themen angegangen. Erstens: Wie stellen wir sicher, dass all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich die Kunden im Auge haben? Dazu haben wir den Begriff Backoffice abgeschafft. Ich finde es stossend, wenn man zu jemandem in einem Dienstleistungsbetrieb sagt, er oder sie arbeite im Backoffice.

Warum?

Es gibt verschiedene Zuständigkeiten in der Wertschöpfungskette, aber am Ende des Tages arbeiten alle für unsere Kundinnen und Kunden. Das zweite Thema, das wir angegangen sind, nennt man neudeutsch Omni-Channeling: Alle Kanäle, über die unsere Kunden mit uns im Austausch stehen, sind jeweils auf dem gleichen Wissensstand. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns entschieden, Themen, die dabei zentral sind, über die gesamte Organisation zu verankern.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Der wichtigste Aspekt dabei ist die IT. Eine Bank kann es sich heute nicht mehr leisten, eine Informatik-Organisation in einer Division zu verstecken. Alle, die damit eng zu tun haben, müssen mitbestimmen können, wie die IT funktioniert. Sonst läuft man Gefahr, dass jemand Entscheide umsetzt, der selbst mit den Prozessen gar nichts zu tun hat. Für uns als Bank mag es schwierig sein, ein solches Modell umzusetzen – für den Kunden wird es aber extrem besser sein.

Sie haben in einem Interview gesagt, dass es wichtig sei, die Kunden besser zu verstehen – hier orten Sie Verbesserungspotenzial. Können Sie erläutern, was Sie damit gemeint haben?

Gerade Privatkunden sagen mir, dass sie nicht zu wenig Möglichkeiten haben. Sie haben als Anleger fast ein Meer von Möglichkeiten, ein Meer, in dem sie auch ertrinken können. Was sie suchen, ist Gewissheit. Die Sicherheit zu haben, dass sie am richtigen Ort sind. Wenn mir eine Kundin oder ein Kunde ein grosses Kompliment macht, dann sagt sie oder er: «Bei der AKB bin ich am richtigen Ort.»

Und wie schaffen Sie das?

Indem wir den Kunden richtig zuhören – und zwar alle in der Bank, auch die, die vielleicht nicht so häufig direkt mit ihnen in Kontakt stehen. Diese Haltung ist fast das Wichtigste. Es braucht Systeme, die sicherstellen, dass das Wissen, das wir über die Kunden haben, auch wirklich im richtigen Moment abgerufen werden kann.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wenn ein Kunde im Austausch mit der Bank mehrere Male das Geburtsdatum seiner Frau angeben muss, dann vermittelt das kein gutes Gefühl. Wesentlich ist zudem, dass der Kunde überzeugt ist, dass mit seinen Daten richtig umgegangen wird. Als Kunde will ich sicher sein, dass ich die Herrschaft über meine Daten habe – und dass diese an einem sicheren Ort gelagert sind.

Banken verlassen sich schon heute auf intelligente Software und werden es künftig noch viel stärker tun. Wie wird sich das auswirken?

Die Auswirkungen werden dramatisch sein. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn ich meine Mails anschaue, entscheide ich, welche ich gar nicht lesen muss, welche ich weiterleite und welche ich sofort bearbeiten muss. Schon morgen werden wir digitale Assistenten haben, die uns einen grossen Teil dieser Arbeit abnehmen. Die Herausforderung dabei ist die Ausschaltung des Zufalls und die Tatsache, dass alles zur Routine wird. Solche Automatisierungen dürfen nicht zu einer Verflachung unserer Angebote führen. Ich würde nie einer rein digitalen Bank das Wort reden. Es gibt digitale Unterstützung, aber ausschlaggebend für den Erfolg bleibt die menschliche Komponente.

Die Kundenansprache wird zentral bleiben?

Absolut. Wenn Sie heute einen Kundendienst anrufen, sind Sie nicht mehr sicher, ob Ihnen ein Roboter zuhört oder ein Mensch mit Ohren. Den wesentlichen Unterschied in einem Dienstleistungsunternehmen wie einer Bank werden aber auch künftig Menschen machen.

Wo sehen Sie Möglichkeiten, künftig mehr mit anderen Kantonalbanken zu kooperieren?

Kooperationen sind ganz zentral – sie müssen aber nicht per se unbedingt mit allen 24 Kantonalbanken passieren. Wir haben beispielsweise mit der Basler Kantonalbank ein Projekt aufgegleist, bei dem wir prüfen, wie wir beim digitalen Auftritt besser voneinander lernen können und welche Kooperationen bei konkreten Produkten möglich sind.

Manche Banken straffen ihr Filialnetz – was plant die AKB diesbezüglich?

Wie Sie wissen, bauen wir zurzeit unseren Regionalsitz in Zofingen um. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir vor Ort präsent sind. Wenn wir den Anspruch haben, der richtige Ort zu sein, müssen wir mit Menschen vor Ort sein. Ich kann mir für die AKB keine Geschäftsstelle vorstellen, bei der einen eine Digitalstimme oder gar ein Bildschirm begrüsst. Dort braucht es einen Menschen. Wir haben heute sieben Regionalsitze und 24 Niederlassungen.

Werden es nächstes Jahr mehr oder weniger sein?

Eher eine mehr. Wo genau? Im Osten des Kantons. Im Bezirk Baden. Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen.

Das Branchenportal Inside Paradeplatz hat spekuliert, Wertschriften-Abwicklung und Zahlungsverkehr könnten ausgelagert werden. Gibt es tatsächlich entsprechende Pläne für die AKB?

Nein, es gibt keine entsprechenden Pläne. Ich glaube nicht, dass wir mit Outsourcing sehr viel herausholen können. Sondern eher, dass wir Prozesse mit digitaler Unterstützung vereinfachen können. Ziel ist, mehr Kundenzeit zu gewinnen, also, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiver mit den Kundinnen und Kunden auseinandersetzen können.

Andere Banken haben Personal abgebaut oder bauen noch Personal ab. Wie sieht das bei der AKB aus?

Wir wollen mit gleich vielen Angestellten unseren Fussabdruck im Kanton Aargau erhöhen; das bedeutet, dass wir an Effizienz gewinnen müssen. Wenn wir gleichzeitig mehr Kundenzeit gewinnen wollen, müssen wir sicherstellen, dass wir die zweckmässige digitale Unterstützung nutzen.

Sie hatten letztes Jahr ein Rekordergebnis. Können Sie schon etwas zum laufenden Geschäftsjahr sagen?

Wir hatten 2016 das beste Ergebnis nach dem Rekordjahr 2015. Das Jahr 2017 wird sich da nahtlos einreihen, wir werden ein gutes bis sehr gutes Geschäftsjahr haben, das nicht ganz ans Rekordjahr 2015 herankommt. Operativ sind wir sehr gut unterwegs.

Wie schätzen Sie die Wirtschaftsaussichten für das zweite Halbjahr und das Jahr 2018 ein?

Ich gehe von einer weiterhin guten konjunkturellen Entwicklung aus. Gesamtschweizerisch erwarten wir ein Wachstum zwischen 1,5 und 1,7 Prozent. Auch der Kanton Aargau entwickelt sich sehr gut. Zu beachten ist, dass im Aargau der Anteil des industriellen Sektors an der Gesamtwirtschaft deutlich höher ist als in anderen Teilen des Landes. Dieser Sektor steht – nicht zuletzt wegen des harten Frankens – weiter vor Herausforderungen. In manchen Unternehmen ist die Gewinnsituation angespannt, wie man in den Geschäftsabschlüssen sieht. Was uns positiv stimmt, ist das Konsumentenvertrauen – da sieht es gut aus. Auch für das Jahr 2018 sind die Vorzeichen gut; Unsicherheiten gibt es bei der Entwicklung in Gesamteuropa, auch in den USA ist für uns noch kein nachhaltiger Kurs ersichtlich.

Wie schätzen Sie die Risiken im Immobilienbereich ein – steuern wir auf eine Blase zu?

Im Kanton Aargau ist die Nachfrage nach Immobilien deutlich gewachsen. 2010 hatten wir rund 610000 Einwohner, inzwischen sind wir bei rund 660000 Einwohnern, ein Wachstum also von rund sieben Prozent. Angebotsseitig haben wir einen kleinen Überhang: die Wohnungen haben in der gleichen Periode um rund neun Prozent zugenommen; die Leerstandsquote beträgt nun etwa 2,2 Prozent. Das gilt immer noch als stabil, der Markt ist nicht überhitzt. Die Entwicklung ist also immer noch gesund. Aber klar: Wir beobachten die Entwicklung wachsam.