Wie funktioniert ein modernes Museum? Die erfolgreichste Direktorin der Schweiz erklärt ihr Konzept

Ein Gütesiegel für Museen, Labels die auszeichnen, ob sich ein Besuch lohnt, das gibt es. In der Schweiz ehrt etwa der Prix Museum langfristiges Engagement, über die Ländergrenzen hinweg gilt der Europäische Museumspreis (EMYA) als Oscar der Branche.

Was macht es aus, ein gutes Museum? Ist es ein imposantes Entree, die prächtige Sammlung, eine aufregende Szenografie? Oder ist es ein nachhaltiger Bau, der umsichtige Umgang mit Restitutionen? Diese Fragen sind für Kuratorinnen und Ausstellungsmacher nicht neu, mit dem Druck der letzten Monate sind sie aber drängender geworden.

Was ist ein Museum eigentlich?

Die einen ringen mit prominenten Namen, mit Blockbuster-Ausstellungen um Publikum, die anderen starten digitale Initiativen. Begriffe wie «integrativ» und «partizipativ» sind im Ausstellungsvokabular fest verankert. Leere Worthülsen könnte man befürchten, doch immerhin brachten sie im Mai dem Stapferhaus in Lenzburg dem EMYA 2020 ein.

Damit wurde ein Museum ausgezeichnet, das sich lange nicht als solches verstand, sagt Sibylle Lichtensteiger, Leiterin des Stapferhauses:

«Lange haben wir uns vom Museumsbegriff abgegrenzt, da er uns zu statisch, zu verstaubt vorkam. Inzwischen gibt es aber in der europäischen und auch der Schweizer Museumslandschaft eine grosse Kraft, die den Begriff umzudeuten versucht. Und mit der Auszeichnung gelten wir als ein Museum, ‹wie es alle sein sollten›. Damit haben wir den Auftrag, dieses Verständnis auf unsere Weise zu schärfen.»

Zum EMYA gesellte sich im Juni ein weiteres Label, das weniger für die Fachwelt, umso mehr aber für das Publikum spürbar ist. Es zeichnet LGBT-freundliche Unternehmen aus. «Wir wollen uns nicht mit Labels schmücken», so Lichtensteiger, «unsere Themen wirken aber auch nach innen und hinterlassen Spuren in der Institution.»

Mit jeder Ausstellung beginnt die Arbeit neu

Preise und Labels setzen Trends. Für das Jahr 2021 wurde das niederländische «Naturalis Biodiversity Center» ausgezeichnet – das wie das Stapferhaus kein «Museum» im Namen trägt. Findet das Museum also aus der Krise, indem es gar keines sein will? Sibylle Lichtensteiger ist jedenfalls sicher, dass Labels keinen Einfluss auf die Arbeit nehmen sollten: «Unsere Hauptaufmerksamkeit muss immer unseren Projekten, unseren Ausstellungen gelten – wir haben kein Geheimrezept, auf das wir uns verlassen können, sondern müssen jedes Thema neu denken.»

Jede Meinung wird im Stapferhaus ernst genommen.

Der Themenentscheid für die nächste Ausstellung ist diese Woche gefallen. Ab Sommer 2022 wird das Stapferhaus Fragen zur Beziehung zwischen Mensch und Natur stellen. Mit dem holländischen Szenografiebüro Kossmanndejong will man Debatten rund um Klima und Biodiversität anstossen, die Form dazu wird aus der Recherche entstehen.

Die Tür öffnen

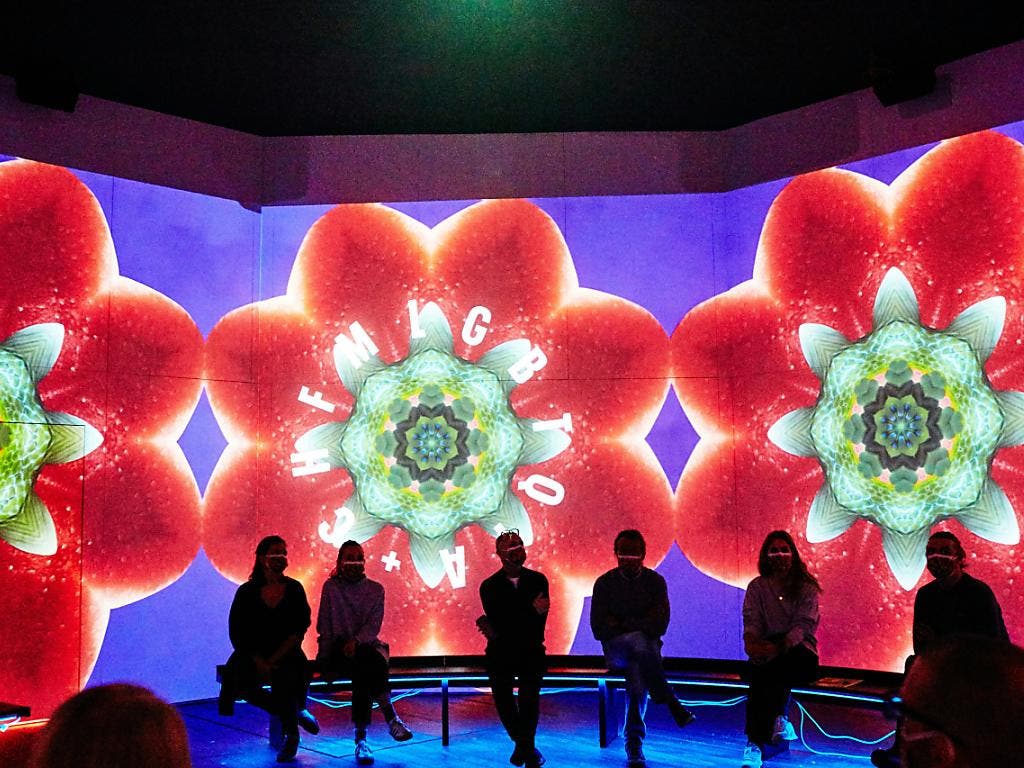

Das Stapferhaus führt keine materielle Sammlung. Auch damit hebt es sich vom klassischen Museumsbegriff ab. Es sind Ausstellungen, in denen sich das Publikum mehrere Stunden aufhält, um sich mit Themen auseinanderzusetzen. Objekte und Artefakte sind dabei eher Mittel zum Zweck als Hauptattraktion:

«Unser Publikum sind nicht einfach Besuchende, sondern sollen sich als Teil der Ausstellung, aber auch der Gesellschaft begreifen. In diesen polarisierenden Zeiten ist das Stapferhaus ein Raum, der sie untereinander ins Gespräch bringt.»

Museen haben heute über die Vermittlungsarbeit hinaus die Aufgabe, Teil eines Diskurses zu sein, der möglichst viele Menschen einschliesst. Die Häuser führen hierzu etwa Gratiseintritte ein, in London zum Beispiel sind alle Museen seit 2001 kostenlos. Auch die Museumsarchitekturen verändern sich, Eingangshallen werden vermehrt als öffentliche Räume verstanden.

Ein Vorplatz mit einer Pergola, der das Museum zur Stadt öffnet.

Das Stapferhaus mit seiner neuen Architektur von Pool Architekten hat ebenfalls einen solchen Vorplatz, der abends den Jugendlichen zum Treffpunkt wird. «Der Preis zeichnet einerseits das Team und die Arbeit aus. Zum anderen ist es ein Preis für das Haus, das uns mit seiner Wandelbarkeit viele Möglichkeiten erst eröffnet hat», so Lichtensteiger.

Über viele Jahre war ein neues Haus das Ziel für das Stapferhaus, nun ist es eher ein Neuanfang. «Der Umzug hierher stellt neue Fragen an unser Selbstverständnis. Das Stapferhaus wurde als Tagungsort, als Round Table gegründet. Heute sind wir ein Ausstellungsraum – aber vielleicht nicht für die nächsten 100 Jahre.» Nach Zeiten des Stillstands müssen Museen mehr denn je beweglich bleiben.