Aarburg: Kleines Kraftwerk sorgt mit grossem Lärm für Unmut

Diese Geschichte um die nächtliche Ruhestörung durch ein kleines Wasserkraftwerk beginnt mit Strassen- und Baulärm.

Bis 2007 quälte sich täglich eine Lawine von 30 000 Fahrzeugen durch das Städtchen Aarburg. Doch dann wurde im Tagbau ein Umfahrungstunnel gebaut, mitten durch das Quartier am Mühletych, an dem auch das Kraftwerk Webcenter der ehemaligen Weber Textil AG liegt. Die Autos verschwanden im Tunnel und dafür musste unter anderem auch die Wasserfassung des Kraftwerks verschoben werden. Das machte der Kanton auf eigene Kosten und übergab den Betreibern am 13. Juli 2007 ein völlig neu gebautes sogenanntes Wasserschloss: Eine Wasserfassung auf Höhe des Kanals mit einem Rechen für Geschwemmsel und dem Notüberlauf hinunter in den Mühletych, den Stadtbach, der ein paar Kilometer weiter oben von der Wigger abgezweigt wird.

Damals war die Welt für alle Beteiligten noch in Ordnung. Der Kanton eröffnete die lang ersehnte Ortskernumfahrung und die Betreiber des Kraftwerks – eine Eigentümergemeinschaft um Philipp Gloor von der Realit AG in Lenzburg – erhielten ein neues Wasserschloss. Diese investierten gleichzeitig 1,4 Millionen Franken in neue Druckleitungen und eine neue Turbine. Damit schien das Kraftwerk fit, seinen Teil zur Energiestrategie von Umweltministerin Doris Leuthard beizutragen. Die Konzession läuft bis 2040.

Das Rauschen dauert Stunden

Doch heute liegen sich die Kraftwerksbetreiber und der Kanton Aargau in den Haaren. Grund dafür ist der Notüberlauf. Über diesen rauscht das Wasser mehrere Meter in die Tiefe, wenn die Wasserfassung verstopft ist und die Turbine abstellt. Und an diesem Rauschen stören sich einige Anwohner.

Hans Aeschlimann zeigt hinüber zum Mühletych auf die weiss leuchtende Abdeckung des Notüberlaufs. Die Abdeckung ist eine Sofortmassnahme gegen den Lärm. Aeschlimann wohnt schon Jahre im Quartier und stört sich schon lange an dem Rauschen, das einsetzt, wenn das Wasser über das sogenannte Tosbecken in den Mühletych geleitet wird. Dies passierte in den letzten Jahren rund zweimal pro Woche und dauert dann oft einige Stunden.

In Aeschlimanns Vorgarten wächst heute meterhoch Hopfen, wo es damals beim Tunnelbau metertief runter zur Baustelle ging. Die erste von drei Stauden hat Aeschlimann schon geerntet und zu Bier verarbeitet. Hinten im Garten liegt ein Fischteich, aus dem es ab und zu leise blubbert. «Wenn es dort drüben rauscht, muss man bei uns im Garten lauter sprechen», sagt Aeschlimann. «Wir haben das Schlafzimmer im Haus gewecchselt.» Seine Partnerin, die neben ihm sitzt, nickt heftig. Er müsse oft beim Betreiber anrufen, wenn es rausche. Sonst passiere nichts. Immerhin habe die Anlage nun eine Kamera zur Überwachung.

Lange fühlt sich Aeschlimann alleine. Die Nachbarn rundherum fänden es nicht so laut, sagt er. Doch seit zwei Jahren hat er einen wichtigen Mitstreiter, seit Fabian Meyer mit seiner Partnerin ins Quartier zog. «Ich bin halt nicht so gut im Schreiben», sagt Aeschlimann. «Es ist ein Glück, dass Meyer das so gut macht.»

Strafanzeige als Druckmittel

Der Bankangestellte Meyer machte auch nicht lange die Faust im Sack, als ihn der Lärm zu stören begann. «Wir haben 2016 ein Haus gekauft und dann gemerkt, dass es ab und an extrem laut rauscht», sagt er. «Es tönt, wie wenn man neben einem Wasserfall steht.»

Sie hätten dann den Betreiber kontaktiert. Die Störfälle am Kraftwerk haben laut Meyer dann aber gar noch zugenommen. «Doch die Betreiber spielten ständig auf Zeit.» Am 2. Mai 2016 sprach Meyer bei der Gemeinde vor. Sie hätten dort eine Lärmklage deponiert, sagt er. Und am 7. Dezember 2016 wurde bei Lärmmessungen im Hause Meyer festgestellt, dass der tosende Notüberlauf die Bestimmungen der Lärmschutzverordnung verletzt. In der Nacht war der Überlauf 14 Dezibel lauter als der vorgesehene Planungswert von 45 Dezibel.

«Doch auch auf Seiten der Behörden hat sich zu Beginn niemand richtig dafür zuständig gefühlt.» So schaukelte sich das Lärmproblem ständig höher und landete gar vor der Staatsanwaltschaft. «Mittlerweile wurden rund 300 Mails und SMS hin- und hergeschickt», sagt Meyer leicht ernüchtert. «Die Strafanzeige machten wir erst, als der Betreiber immer weiter auf Zeit gespielt hat.» Das war am 11. April 2017. Gut ein Jahr später wurde Realit-Geschäftsführer Philipp Gloor von der Staatsanwaltschaft Zofingen mit einem Strafbefehl wegen Verstoss gegen das Umweltschutzgesetz zu einer Busse von 10 000 Franken verurteilt.

Nicht lärmschutzkonform

Gloor sitzt im Sitzungszimmer der Immobilien- und Treuhandfirma Realit am Hauptsitz beim Bahnhof Lenzburg. Den Kittel hat er ausgezogen. Vor ihm liegt ein dicker Bundesordner mit dem leidigen Dossier. Daneben auf einem Schreibblock hat er sich fein säuberlich alle relevanten Daten und Dokumente notiert. Einer wie Gloor ist sich nicht gewohnt, einen Strafbefehl zu erhalten. «Wir wollen solche Themen aussergerichtlich lösen und sind bestrebt, die gültigen Normen und Gesetze einzuhalten», sagt er.

Dann beginnt er zu erzählen. Es gehe ihm mit dem Betrieb des Kraftwerkes um die Umsetzung der Energiestrategie 2050. Ein Kleinkraftwerk, das die Kriterien der Energiestrategie des Bundes erfüllt und das sauberen Strom produziert für durchschnittlich rund 400 Haushalte, bedeute eine grosse Chance. Dank dem Landverkauf der Betreibergesellschaft an den Kanton in den 90er-Jahren hätten zudem die Aargauer Steuerzahler profitiert. Denn so habe man einen Teil der Ortskernumfahrung im günstigeren Tagbau erstellen können. Im Kaufvertrag habe sich der Kanton verpflichtet, das Wasserschloss nach dem Tunnelbau wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Und da beginnt für Gloor das Problem. «Die Wirkungskontrolle einer externen Firma vom 31. Juli 2018 kommt zum Schluss, dass die Anlage nicht lärmschutzkonform gebaut wurde», sagt Gloor. Neun Jahre war die Anlage seit der Versetzung des Wasserschlosses in Betrieb. Dann habe eben ein Anwohnerpaar kurz nach Zuzug ins Quartier mit einer Lärmklage interveniert. «Wir haben schon vorher nach heftigen Reklamationen dieser Partei den Kanton gefragt, wie die Baubewilligung aussehe.» Denn dieser hat die Anlage geplant, bewilligt und auch erstellt. Doch der Kanton konnte Gloor keine Baubewilligung aushändigen, in der überprüft worden wäre, ob das neu gebaute Wasserschloss den aktuellen Bestimmungen entspricht. «Der Staat müsste sich doch selber überprüfen, wenn er baut, mit einem Baugesuch, wie jeder normale Bürger auch.»

Gloor sieht also eher den Kanton in der Verantwortung. Dieser hat aber wiederum die Betreiber in einer Verfügung vom 26. März 2018 aufgefordert, die Überdeckung zur Minderung der Lärmbelastung umzusetzen. Diese Massnahme sei inzwischen realisiert und wirke, sagt Gloor. «Und nun planen wir ihm Rahmen der Fischgängigkeit auch eine Automatisierung für die Öffnung des oberen Wehrs am Anfang des Kanals.» So könnte man bei einem Notstopp die Situation innert Kürze bereinigen. Der Notüberlauf würde dann nur wenige Minuten rauschen. Und so würden gemäss Akustiker dort die Planungswerte der Lärmschutzbestimmungen bestens eingehalten. Damit würden jedoch die Emissionen zum Oberen Wehr umgelagert.

Doch da ist noch dieser Strafbefehl der Staatsanwaltschaft, die gar von einer vorsätzlichen Missachtung der Umweltschutzvorschriften schreibt. «Bezüglich des Strafbefehls werden wir unsere guten Argumente der Staatsanwaltschaft übermitteln», sagt Gloor. Dann wird er grundsätzlich: «Es gibt leider immer mehr einen Trend, dass jene, die etwas unternehmen, im Zweifelsfall kriminalisiert oder gebüsst werden.» Rechtskräftig ist der Strafbefehl laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft noch nicht, da der Beschuldigte Einsprache erhoben habe. Es stünden nun noch weitere Untersuchungen und Einvernahmen an.

Kanton wehrt sich

Bleibt die Frage: Hat der Kanton den Betreibern eine Anlage gebaut, welche die Lärmvorschriften verletzt? Das verneint das Departement Bau, Verkehr und Umwelt. «Die zu hohe Lärmbelastung, die zu den Klagen der Anwohner geführt hat, ist nicht durch die Anlage selber verursacht, sondern durch den unsachgemässen Betrieb der Anlage», sagt deren Sprecher Giovanni Leardini auf Anfrage. Die betrieblichen Abläufe würden dem Betriebskonzept der Anlage nicht entsprechen, wie sie in der Konzession sowie den Vorgaben daraus festgehalten seien. «Die Lärmemissionen entstehen in erster Linie, weil der Notüberlauf weit überdurchschnittlich häufig anspringt und das Schliessen des Notüberlaufs sehr lange dauert.» Und grundsätzlich hält der Kanton fest, dass spätestens mit der Abnahme eines konzessionierten Kraftwerks die Betreiberin für allfällige Lärmprobleme verantwortlich sei.

Zur fehlenden Baubewilligung verweist Sprecher Leardini auf die Bestimmung, wonach bei solchen Bauprojekten des Kantons der Regierungsrat sowohl Bauherr also auch Bewilligungsbehörde sei. Eine Einhaltung der massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen werde «von den Fachpersonen der Verwaltung zuhanden des Regierungsrats geprüft».

Trotzdem muss sich das Baudepartement ein klein wenig an der eigenen Nase nehmen. Dies zeigt eine Randnotiz, die bezeichnend ist für die verfahrene Situation zwischen Kanton und Betreibern. Der Reinigungs-Rechen beim Einlass zum Wasserschloss wurde beim Neubau mit einer metallenen Vorrichtung so ergänzt, dass das Geschwemmsel automatisch via Notüberlauf wieder zurück in den Mühletych geleitet wird. Diese Abgabe von Treibgut zurück in den Bach rügte der Kanton aber in seiner Verfügung vom März. Dies beeinträchtige den Wasserabfluss und führe zu Verklausungen, was zusätzliche Lärmemissionen verursache. Das Vorgehen widerspreche der Konzession. Fazit: Der Kanton rügt in seiner Verfügung die Bauweise des vom Kanton selbst neu erstellten Wasserschlosses.

«Wie ein Bach auf einer Alp»

Auch dafür hat der Kantons-Sprecher eine Erklärung. «In der Praxis duldet der Kanton Aargau, unter gewissen Voraussetzungen, die Weitergabe von natürlichem Geschwemmsel.» Diese Praxis, von welcher der Kraftwerksbetreiber bisher habe profitieren können, werde geduldet, solange durch die Weitergabe des Geschwemmsels keine negativen Auswirkungen im weiteren Gewässerverlauf entstünden. Seit 2016 gebe es aber Meldungen, dass solche negativen Beeinträchtigungen durch die gebündelte Weitergabe des Treibgutes beständen. Daher könne die Weitergabe des Geschwemmsels nicht weiter geduldet werden.

Beschwerdeführer Fabian Meyer will noch nicht daran glauben, dass Betreiber Gloor mit der Automatisierung die Lärmsituation bald bereinigt und am Mühletych auch nachts durchgehend Ruhe einkehrt. Zu lange hat er schon gewartet. Zu viele Mails geschrieben. «Mitte September werde zwar die Abdeckung auf den letzten Drücker erhöht, aber wieder ohne Lärmnachweis.» Er hoffe nun, dass den Betreibern die Konzession entzogen werde, sagt er.

In Wurfdistanz von Meyers Haus sitzt Fritz Graber mit seinem Sohn auf der Treppe vor seiner Eingangstüre. Auf der anderen Strassenseite plätschert der Mühletych. Auf den Lärm des Kraftwerks angesprochen, lacht Graber. «Ja, wenn der Rechen verstopft ist, rauscht es halt.» Aber das störe ihn nicht. «Es tönt dann wie ein Bach auf einer Alp.»

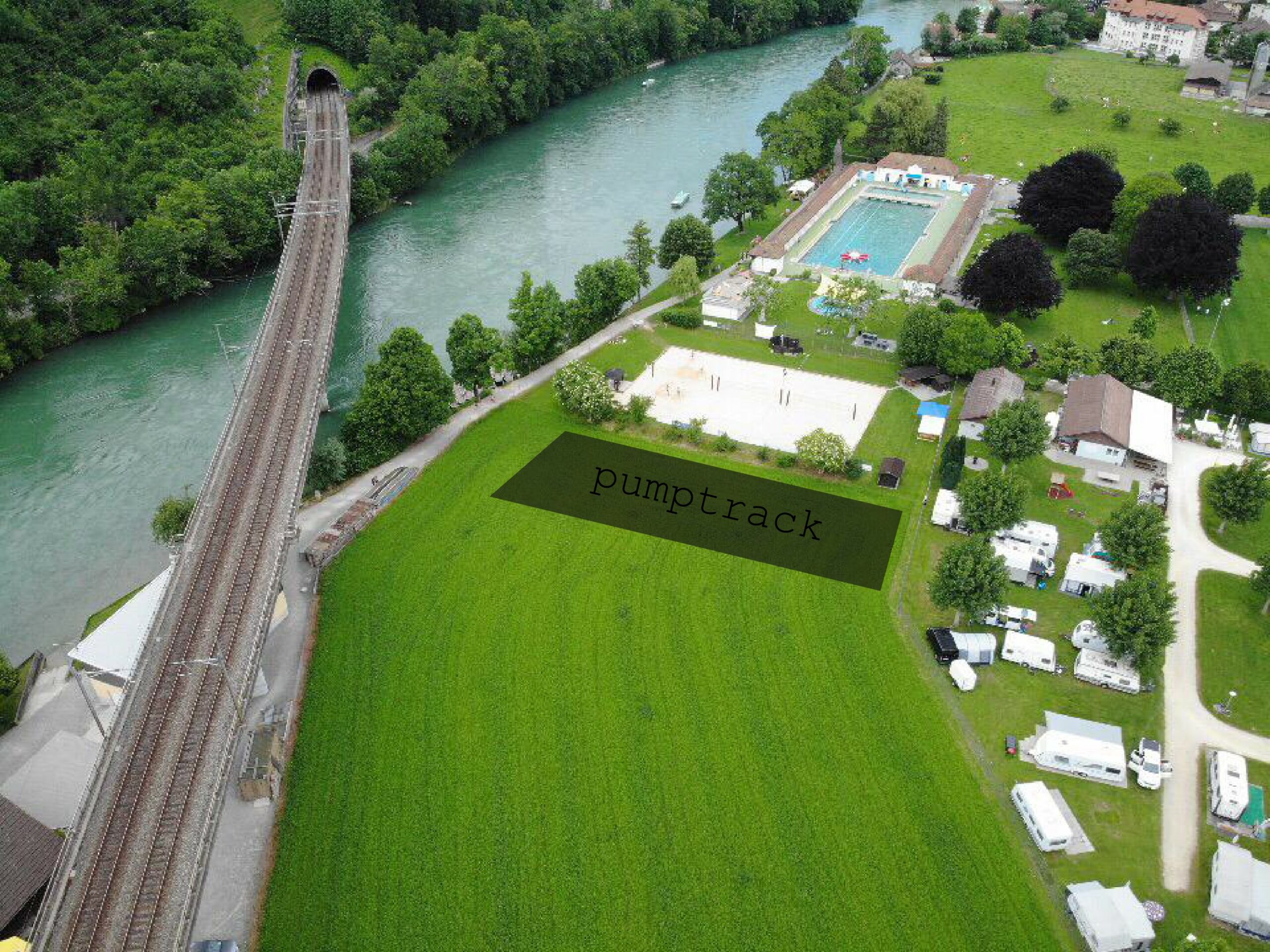

Die Wasserfassung (2) des Kraftwerks (1) liegt genau über dem Umfahrungstunnel. Ein paar hundert Meter weiter bach-aufwärts wird beim oberen Wehr (3) das Wasser vom Mühletych in den Kraftwerkskanal geleitet. Swisstopo/MNU

Die Wasserfassung (2) des Kraftwerks (1) liegt genau über dem Umfahrungstunnel. Ein paar hundert Meter weiter bach-aufwärts wird beim oberen Wehr (3) das Wasser vom Mühletych in den Kraftwerkskanal geleitet. Swisstopo/MNU

Die Wasserfassung (2) des Kraftwerks (1) liegt genau über dem Umfahrungstunnel. Ein paar hundert Meter weiter bach-aufwärts wird beim oberen Wehr (3) das Wasser vom Mühletych in den Kraftwerkskanal geleitet. Swisstopo/MNU