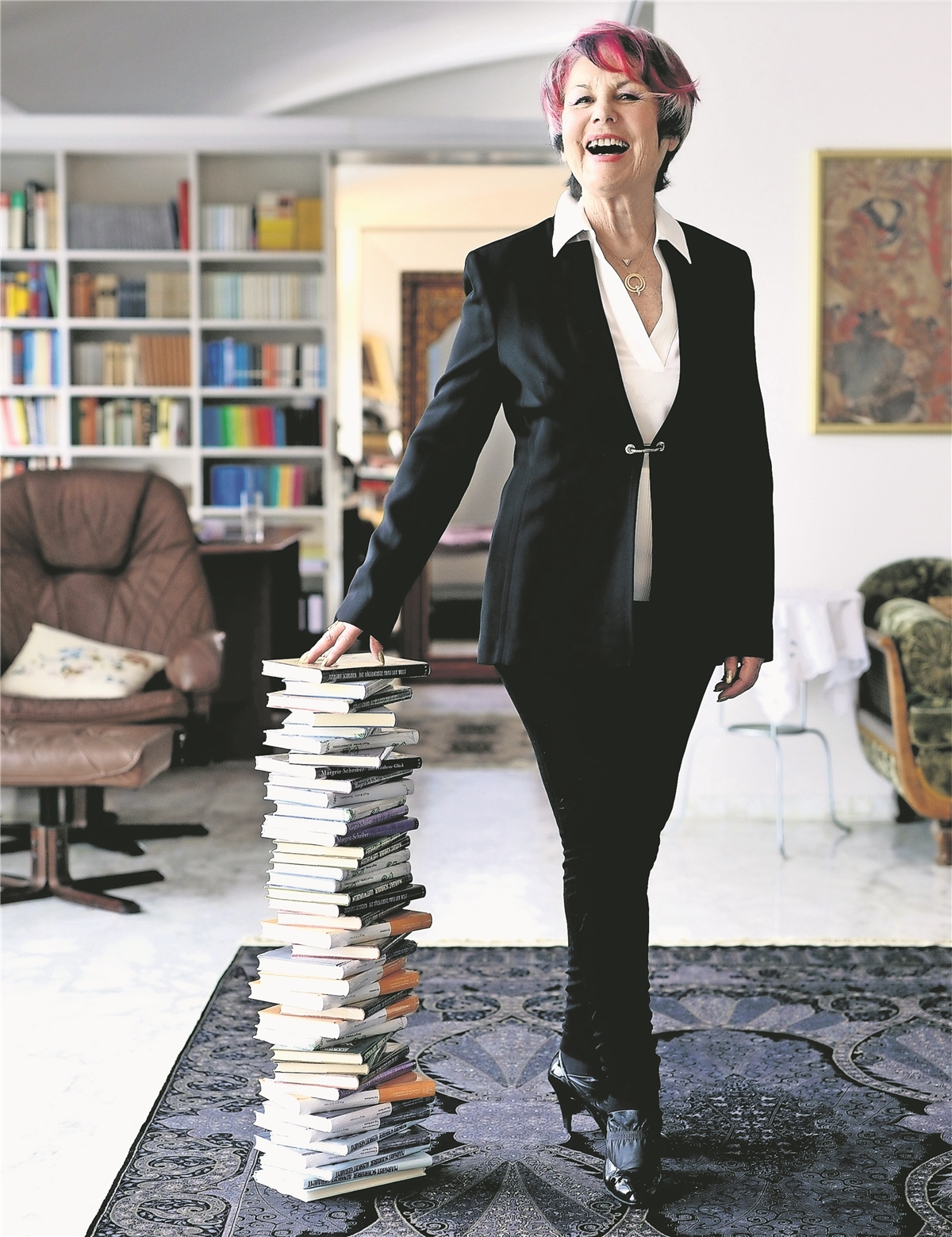

Autorin Margrit Schriber: «Die ‹Affenfrau› ruht endlich in Frieden»

Zur Person

Die Autorin Margrit Schriber kam am 4. Juni 1939 als Tochter eines Wunderheilers in Luzern auf die Welt. Mit einem jüngeren Bruder wuchs sie in Brunnen und Küssnacht am Rigi auf. Heute lebt die 79-Jährige mit ihrem zweiten Mann und Hund Emma la douce in Zofingen und in der Dordogne. Sie war als Bankangestellte, Werbegrafikerin, Fotomodell, Mannequin, Buchhalterin und Immobilienhändlerin tätig, bevor sie sich als freie Schriftstellerin in Zofingen niederliess. Von Margrit Schriber gibt es bisher 17 Bücher, zudem gestaltete sie Radio- und Bühnenwerke. Ende Januar erscheint ihr neues Buch «Glänzende Aussichten» im Zürcher Verlag Nagel & Kimche. Mehr zu Margrit Schriber auf ihrer Homepage www.margrit-schriber.ch

Frau Schriber, Sie haben als Bankangestellte, Werbegrafikerin, Fotomodell und Mannequin gearbeitet. Was bedeutet Schönheit für Sie?

Margrit Schriber: Von der Gesellschaft wird Schönheit über das rein Äusserliche definiert. Dabei ist nichts so unbeständig, wie die von der Modewelt diktierten Schönheitsideale. Schönheit beinhaltet für mich viel mehr als eine adrette Verpackung. Bedeutender ist für mich die Ausstrahlung, die Lebhaftigkeit, der Charme, die Freundlichkeit eines Menschen. Schön ist, wer sich schön fühlt – deshalb achte ich in erster Linie mir zuliebe auf ein gepflegtes Äusseres. So fühle ich mich selbstsicherer und wohler in meiner Haut.

Die «Affenfrau» Julia Pastrana, der Sie Ihr Buch «Die hässlichste Frau der Welt» gewidmet haben, musste unter ihrem Aussehen leiden.

Die Lebens- und Leidensgeschichte dieser Frau berührt mich heute noch. Julia Pastrana litt an der sogenannten Hypertrichose, einer extrem starken Körperbehaarung. Die dicken, schwarzen Haare, die ihren Körper und ihr Gesicht bedeckten, ihr kantiger Kiefer, die ungewöhnlich grossen Ohren und die grosse Nase waren im 19. Jahrhundert die Attraktion. Als sogenannte «Affenfrau» oder «Wolfsfrau» wurde sie an Jahrmärkten zur Schau gestellt. Schaulustige begafften und Wissenschaftler untersuchten sie. Niemand dachte aber daran, dass Julia Pastrana ein Mensch mit Herz, Seele und Geist war. Dabei konnte sich die etwa 1,38 Meter kleine indigene Frau in drei Sprachen schriftlich und mündlich verständigen sowie wunderbar singen und tanzen.

Wie kamen Sie auf die «Affenfrau»?

(Überlegt) Das war vor mehr als dreissig Jahren. Durch einen Zeitungsartikel über «Bartmenschen» stiess ich auf Julia Pastrana und sammelte fortan alles über sie. Ich wusste damals schon, dass ich eines Tages ein Buch über sie schreiben möchte. Als kleines Kind wurde die Mexikanerin ihrer Mutter abgekauft, um in Kanada, den Vereinigten Staaten und quer durch Europa zur Schau gestellt zu werden. Ihr Impresario Theodor Lent schwängerte sie, damit er noch mehr Geld mit ihr verdienen konnte. Sie gebar ein Kind, das ebenso behaart wie sie war und nur eineinhalb Tage lebte. Julia Pastrana verstarb zwei Tage nach der Geburt im Alter von 26 Jahren. Lent liess die Leichen seiner verstorbenen Ehefrau und des Sohnes in Moskau, wo sie auf Tournee waren, an einer Universität einbalsamieren und in Kostüme stecken.

Was geschah mit den Leichen?

Bis im Jahr 1943 tourten die einbalsamierten Leichen von Pastrana und ihrem Kind durch Europa. In diesem Jahr wurden die beiden Körper von den Nazis beschlagnahmt, nach Ende des Zweiten Weltkriegs aber erneut zur Schau gestellt. Erst 1970 griff die norwegische Regierung ein, verbot die öffentliche Präsentation und konfiszierte die Leichen für wissenschaftliche Zwecke. 1979 fielen die Leichname in die Hände eines Diebes. Kinder entdeckten einen mumifizierten Arm auf einer Deponie. Nur Pastranas präparierter Leichnam blieb erhalten, der dann für Forschungs- und Ausbildungszwecke benutzt wurde.

Das ist unmenschlich und unwürdig.

Das fanden auch verschiedene Aktivisten, die sich für die Überführung einsetzten. Zu Recht, denn Julia Pastrana wurde aus purer Sensationslust über ihren Tod hinaus als minderes Geschöpf, als Monster einer Freakshow, behandelt. Dabei hatte sie doch, wie jeder Mensch, das Recht in Würde bestattet zu werden. Ein Begräbnis mit Gebet, Gesang und einigen freundlichen Worten über die Verstorbene. Nicht mehr und nicht weniger. So habe ich es in meinem Buch geschrieben. Dass ihr letzter Wunsch bis zum Erscheinen meines Romans im Jahr 2009 nicht eingetroffen war, erschütterte mich und auch meine Leser. Dieses Frauenschicksal weckte vor allem im deutschsprachigen Raum grosse Emotionen und löste auch in den sozialen Netzwerken eine Lawine an Reaktionen aus.

Wie kam es dazu?

Im Business and Professional Women Club (BPW) in Zofingen, den ich mitbegründet habe, feiern wir jedes Jahr eine Kerzenlichtfeier. Vor sieben Jahren habe ich dort Julia Pastranas Geschichte erzählt und im Gedenken an sie ein Kerzenlicht angezündet. Zusätzlich regte ich im Netzwerk Lovelybooks.de das Entfachen einer virtuellen Kerze für die «Affenfrau» an. Diese Aktion griff wie ein Lauffeuer um sich. Plötzlich flackerten tausende von Kerzen im Internet. Einige meiner Leserinnen und Leser motivierte dies, eine Petition an das Norwegische Königshaus zu verfassen, mit der Bitte, Julia Pastrana endlich ein Grab zu geben. Ich habe die Petition als Erste unterschrieben und viele Zofingerinnen und Zofinger haben ebenfalls mitunterzeichnet. Das Königshaus antwortete sogar, und drückte sein Bedauern aus, sich nicht in wissenschaftliche Angelegenheiten einmischen zu können.

Ein herber Schlag.

Eigentlich nicht, denn es gilt zu bedenken, dass wir eine Antwort bekamen und sich weiterhin Aktivisten und auch Wissenschaftler für die Überführung von Julia Pastranas sterblichen Überresten einsetzten. Anfang 2013 wurde Julia Pastrana freigegeben und Norwegen entschuldigte sich öffentlich bei Mexiko. Im Beisein der Presse wurden ihre mumifizierten Überreste in ihre Heimat Mexiko überführt, um dort am 13. Februar würdevoll bestattet zu werden. Seither ruht die «Affenfrau» endlich in Frieden. 153 Jahre musste Julia Pastrana auf ihre Rückführung und Bestattung warten. Das ist unglaublich, aber leider wahr.

Waren Sie an der Beerdigung?

Ich war nicht eingeladen. Das macht aber nichts, denn ich bin kein Mensch, der um sein Tun ein Brimborium macht. Deshalb habe ich bislang die sensationelle Entwicklung, die die Buchveröffentlichung ausgelöst hat, nicht publik gemacht. Es freut mich aber sehr, dass mein Buch im geplanten Pastrana-Museum im mexikanischen Sinaloa samt dem Petitionsschreiben ausgestellt werden soll. Wer weiss, vielleicht wird «Die hässlichste Frau der Welt» irgendwann ins Englisch oder Spanisch übersetzt. Auf Polnisch ist das Buch schon erschienen.

In den letzten elf Jahren stellten Sie unkonventionelle Frauen und ihre Schicksale, wie die als Hexe verurteilte Anna Maria Gwerder, das erste Schweizer Glamourgirl Syra Marty und die «Affenfrau» Julia Pastrana, in den Mittelpunkt. Sehen Sie sich als Anwältin dieser Frauen?

Das wäre übertrieben, aber ich gebe Frauen eine Stimme, die keine hatten. All diese Frauen wurden nie gehört und nicht als Mensch, sondern als Sache wahrgenommen. Auch Syra Marty, der ich den Roman «Syra – die Stripperin» gewidmet habe, hat sich bis zu ihrem Lebensende vor sechs Jahren als Ware, als Kühlerfigur, wahrgenommen. Das «Dächli Leni» kam als Josefina Magdalena Marty 1921 zur Welt, wuchs in Goldau auf und wanderte 1948 nach Amerika aus. Sie galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit, war Foto- und Werbe-Model und eine gefragte Tänzerin. Von ihrem Manager wurde Syra bis zur Spitze geführt, aber auch ausgebeutet. So erging es auch der «Affenfrau» Julia Pastrana. Ihr Impresario und Ehemann sah weder den Menschen noch seine Ehefrau in ihr, sie diente ihm als Geldmaschine. Solche Geschichten bewegen mich zutiefst und ermuntern mich, sie sichtbar zu machen.

Welche der Protagonistinnen liegt Ihnen am meisten am Herzen?

Ich habe keine liebste. Jedes Buch ist für mich eine Liebesbeziehung. In diesem Sinn habe ich ein wunderbares Leben, denn ich hatte 17 aufregende Liebschaften (lacht). Schreibend lebe ich tausend Leben. Und mein viel zu kurzer Tag wird lang. Mich fasziniert es, immer wieder, in neue Welten einzutauchen. Während des Schreibens gebe ich mich ganz der Geschichte und den Figuren hin, wenn das Buch fertig ist, ist es aber aus. Ich lese meine Bücher nie wieder und möchte auch keines auf eine einsame Insel mitnehmen.

Ende Januar erscheint Ihr neues Buch «Glänzende Aussichten». Erstmals haben Sie mit Tankwartin Pia eine Frau, die für sich einsteht. Wie viel ist in Ihren Büchern Persönliches dabei?

Ich kann mich nicht verleugnen – von mir ist natürlich immer ein Stück mit drinnen. Es gibt Parallelen, Ähnlichkeiten, aber ich bin ich und meine Figuren haben ihren eigenen Charme und Charakter. Meine Frauen sind stark und so empfinde ich auch mich. Obwohl ich gerne etwas mutiger und abenteuerlustiger wäre. Ich brauche aber Sicherheit – und in dieser absoluten Geborgenheit zu Hause hinter dem Schreibtisch schicke ich meine Figuren durch den absoluten Wahnsinn. Gott sei Dank ist mein Vorstellungsvermögen so stark, dass ich die Dinge nicht erlebt haben muss, um sie zu beschreiben. Mich in Menschen einzufühlen, fällt mir leicht und es macht mir Freude, mich aus meinem Alltagsleben manchmal auch in ein anderes Jahrhundert zu begeben. Mir ist nie langweilig, weil mich meine Fantasie neue, unbekannte Menschen und Welten entdecken lässt.

Was war Ihr verrücktester Kauf?

(Lacht) Das war vor vielen Jahren eine Autowaschanlage für einen Garagenbetrieb in Oftringen, den ich mitverwaltete. Leider verstand ich nicht wirklich viel von solchen Anlagen. Es war eine kostspielige Fehlinvestition. Die Anlage liess ich schliesslich verschrotten. Meine neue Protagonistin, die Tankwartin Pia, kauft sich auch eine solche Anlage. Sie eröffnet den grössten Autowaschsalon in der Gegend und sorgt nicht nur deswegen für Aufruhr im Dorf.

Was treibt Sie immer wieder zum Schreiben an?

Ich kann nicht anders, ich muss schreiben. Diesen unbändigen Drang verspüre ich seit der Kindheit. Für meine Aufsätze erhielt ich viel Lob und gute Noten. Ich ging in Brunnen in eine Klosterschule, dort prophezeite mir eine der Ingenbohler Schwestern, dass ich Schriftstellerin werde. Ohne diese Klosterfrau und diesen Satz hätte ich wohl nie angefangen, Bücher zu schreiben. In meinem Elternhaus bin ich ohne Bücher aufgewachsen. Mein Grossvater und mein Vater waren Wunderheiler.

Wie gingen die Nachbarn und Schulkollegen mit Ihnen als Tochter eines Wunderdoktors um?

Das war weder für mich noch für meinen jüngeren Bruder leicht. Viele fürchteten sich vor meinem Vater. Weder die Nachbarn noch unsere Kollegen trauten sich, uns daheim zu besuchen. In der Innerschweiz war damals der Glaube noch zu stark, dass Wunderheiler mit irgendwelchen Mächten verbündet sind. Sie galten als Scharlatane. Besonders schlimm war, als der Pfarrer in der Christenlehre über meinen Vater herzog. Dabei hat mein Vater so vielen Menschen geholfen.

Wurden Sie ausgegrenzt?

Bis zu dem Zeitpunkt als meine Mutter uns sagte, dass wir als Vaters Beruf nicht Wunderdoktor, sondern Privatier angeben sollen. In den 1950er-Jahren liessen meine Eltern sich scheiden. Mein Bruder und ich wuchsen bei meiner Mutter auf. Sie kämpfte sehr mit sich, weil sie eine geschiedene Frau war. Es war auch nicht einfach, weil es die Gesellschaft nicht tolerierte. Meine Mutter wurde depressiv und dies bedeutete für mich, dass ich schon früh viel Verantwortung übernahm. Ich war in mich gekehrt und strengte mich in der Schule an. Ich wollte besser sein als die anderen. Mein Ehrgeiz war angestachelt, weil ich meiner Mutter ja keinen Kummer machen wollte.

Haben Sie die Wunderheiler-Gabe auch?

Ich habe ein gewisses Gespür, ohne dass ich mir dessen bewusst bin. Von meinem Vater habe ich gelernt, Menschen ohne Vorurteile zu begegnen, mich in sie und ihre Situation einzufühlen. So habe ich schon in ein paar meiner Bücher etwas beschrieben, das dann eingetroffen ist. Ich war gerade am Abschliessen meines Buches «Rauchrichter». Es handelt davon, dass eine Schwester regelmässig auf den Friedhof geht, um dort mit ihrem verstorbenen Bruder zu reden. Mein Bruder, der in Asien lebte, rief mich unvermittelt an und bat mich, ihn zu besuchen. Ich vertröstete ihn, weil ich das Buch fertig schreiben wollte. Kurz vor Vollendung starb mein Bruder unerwartet an einem Herzinfarkt. Ich konnte dann nur noch auf dem Friedhof mit ihm reden.

Nach einer kaufmännischen Lehre auf einer Bank besuchten Sie eine Mannequinschule. Wollten Sie nicht eine Bankkarriere machen?

(Lacht) Meine Generation Frauen wurde nicht zur Karriere erzogen. Die Lebensvorstellungen waren so geprägt, dass eine Frau nicht einen Beruf fürs Leben braucht, weil sie ohnehin heiratet und Kinder hat. Ich entschloss mich zu einer Banklehre, weil ich dachte, dass es nie schaden kann, etwas von Zahlen, Steno und Buchhaltung zu verstehen. Die Mannequinschule habe ich besucht, weil es mir lag, mich auf dem Laufsteg in immer neuen Kleidern zu präsentieren und weil ich vor allem immer schon gerne in andere Rollen geschlüpft bin. Seit meiner Schulzeit wollte ich aber Schriftstellerin werden.

Sie haben aber erst mit 37 Jahren als Autorin richtig losgelegt.

Mit 28 Jahren war der Wunsch und Drang zu schreiben so stark, dass ich nachgab. Ich fing an, Bücher zu lesen und habe mir meine eigene Bibliothek zusammengestellt. Der Beruf als Bankangestellte ermöglichte mir, behutsam damit anzufangen. Schritt um Schritt habe ich mir alle Tricks und Kniffs selber beigebracht, denn Schreibschulen gab es nicht. Acht Jahre lang übte und testete ich Sätze. Noch heute überarbeite ich Satz für Satz immer wieder. Die buchhalterische Sorgfalt und die Systematik sind hilfreich, aber manchmal auch hinderlich. Mein erster autobiografischer Roman «Aussicht gerahmt» erschien 1976 und stiess bei den Lesern sowie auch Kritikern auf Gefallen und Wohlwollen.

Was sollen Ihre Bücher bewirken?

Ich wünschte, Bücher würden die Sicht des Lesers weiten, die Fantasie anregen und das freie weite Feld in seinem Kopf ausdehnen.