Barocke Musik in der Klosterkirche St. Urban verzauberte das Publikum

Im Zug der Gegenreformation war die katholische Kirche bestrebt, ihre Gläubigen durch Prachtentfaltung in den Kirchen an sich zu binden und so ihre Position zu festigen. Die barocke Musik holte die Bevölkerung durch ihre festlich-feierliche Ausstrahlung in die Kirchen. Die besten Beispiele dafür stammen von Johann Sebastian Bach (1685–1750) und Georg Friedrich Händel (1685–1759). Sie waren der krönende Abschluss der musikalischen Barockepoche. In der Klosterkirche trafen sie zusammen, die Prachtentfaltung der Architektur und zwei Meisterwerke der Barockmusik: von Bach das «Magnificat» (BWV 243) und von Händel das «Dettinger Te Deum» (HWV 283). Beide beschreiben inhaltlich einen Lobgesang. Bei Bach gilt er der Grösse und Gnade Gottes, bei Händel der Freude des englischen Königshauses über den Sieg in der Schacht bei Dettingen anno 1743. Das Interesse an diesem Konzert war enorm, es war restlos ausverkauft. Vom Chor der Solothurner Vokalisten, dem Barock-Ensemble «La Visione» und den fünf Solosängerinnen und -sängern durfte eine authentische Barockauslegung erwartet werden mit allen Feinheiten von Glanz und Gloria, Dank, Demut und Andacht. Dafür sorgte der Leiter Patrick Oetterli. Er schaute selten auf die Noten vor sich, er hatte sie verinnerlicht. Diesen Einblick konnte er auch auf die Mitwirkenden übertragen, stets darauf bedacht, sie miteinander zu verbinden und die Schwerpunkte in der Tonbildung sinnund stimmungsgerecht zu gestalten. Diese Feinheiten im Hervorheben und Dämpfen, Artikulieren und Ausmalen machten die Interpretation für das Publikum so greif- und nachvollziehbar.

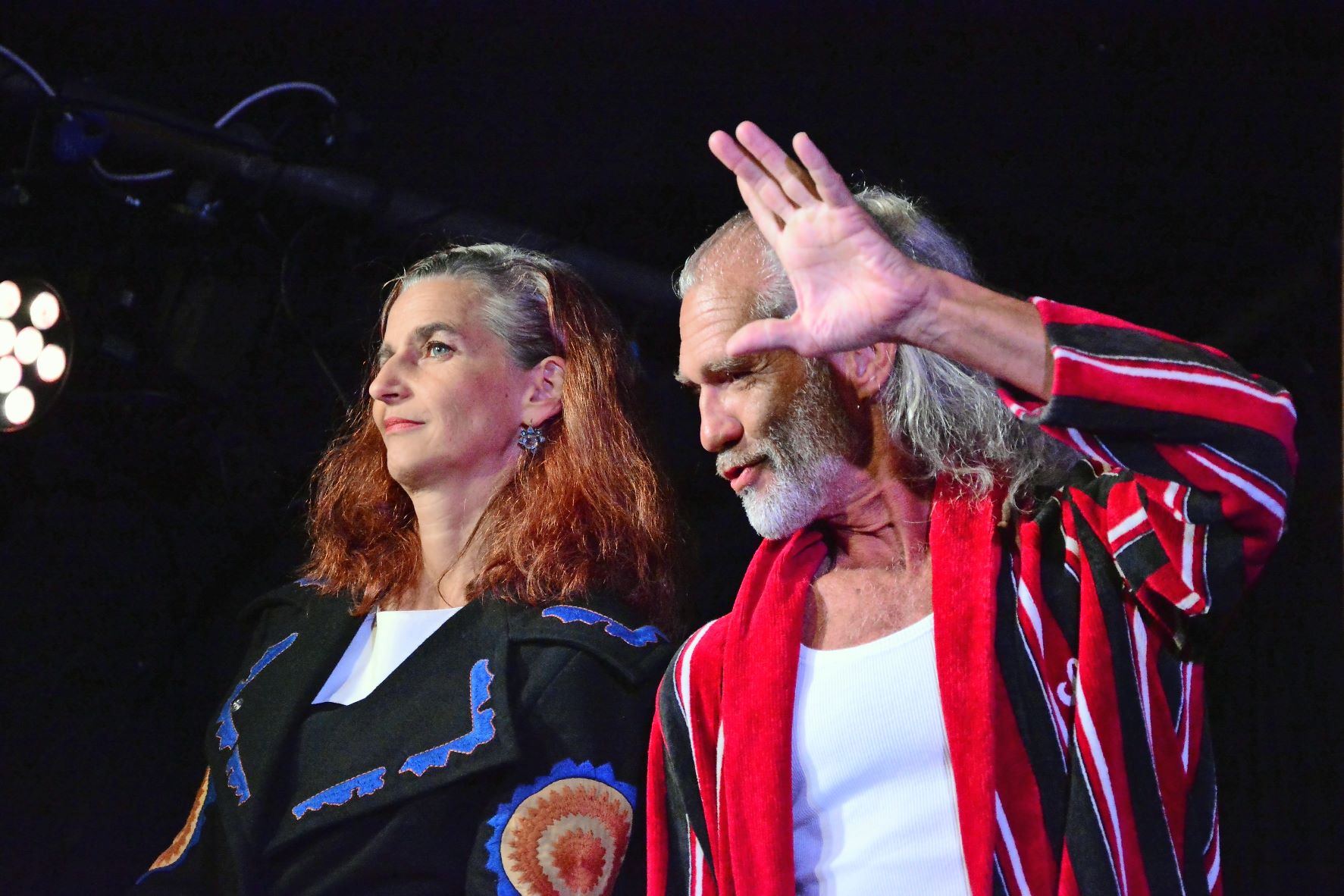

«Vom Himmel hoch»

Bach vertont im «Magnificat» zentrale Glaubensinhalte in zehn unterschiedlich besetzten Sätzen, was ständig neue, genial gemischte Klangfarben im Orchester hervorbringt, sowohl in seiner Gesamtheit wie im Basso continuo aus Fagott, Cello, Kontrabass und Kleiner Orgel, die vorwiegend den harmonischen Hintergrund der Sologesänge bildeten. Eve Kopli Scheiber, Martina Bondt (Sopran), Jane Tiik (Alt), Christoph Metzger (Tenor) und Christian Marthaler (Bass) fügten sich sensibel in das inhaltliche Geschehen ein, ganz auf die musikalische Vertiefung ihres Gesangs im Sinn des Magnificats ausgerichtet. Im Chor führten Frauen- und Männerstimmen einen fein nuancierten Dialog miteinander, jedes Zeichen des Dirigenten aufnehmend und umsetzend. Dank dieser Einheit in Geist und Auffassung erhielten Aussagen wie «Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind», «Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen» oder «Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen» Gestalt und Gewicht. Eingeschoben in das Magnificat waren vier weihnächtliche Einlagesätze wie «Vom Himmel hoch» und «Gloria in exelsis Deo».

Glanz und Gloria im «Te Deum»

Wie Bach vertonte auch Händel einige Kernbotschaften des Evangeliums, wie «Du hast bezwungen des Todes Stachel und denen, die glauben, die Reiche der Himmel aufgetan». Das beginnt mit Paukenschlägen und schallenden Fanfaren in «Dich Gott loben wir, dich Herr, preisen wir». Sanft begleitet vom Orchester, verkündeten Sopran, Alt, Tenor und Bass sodann «Dir, dem ewigen Vater, huldigt das Erdenrund», was vom Chor mit seiner ganzen Klangfülle kraftvoll bestätigt wurde. Überhaupt spielte der Chor im «Te Deum» eine dominierende Rolle, so auch in «Dir rufen die Engel alle, Himmel und Mächte insgesamt», wo die Frauenstimmen immer höher hinauf schwingen. Häufig standen dem Chor die Solisten zur Seite, einzeln, zu zweit oder dritt oder sogar das ganze Quintett. Gemeinsam war Chor, Orchester und Solisten die Strahlkraft ihrer Einsätze. Sie versahen damit Händels Musik mit dem für sie typischen Charakter von Glanz und Gloria.

Ein Hauch von Würde und Triumph kam noch hinzu, als gegen Schluss auch die Trompeten ihre Stimmen erschallen liessen. Die Zugabe eines «Ave Maria» sorgte für einen feierlichen Abschluss.