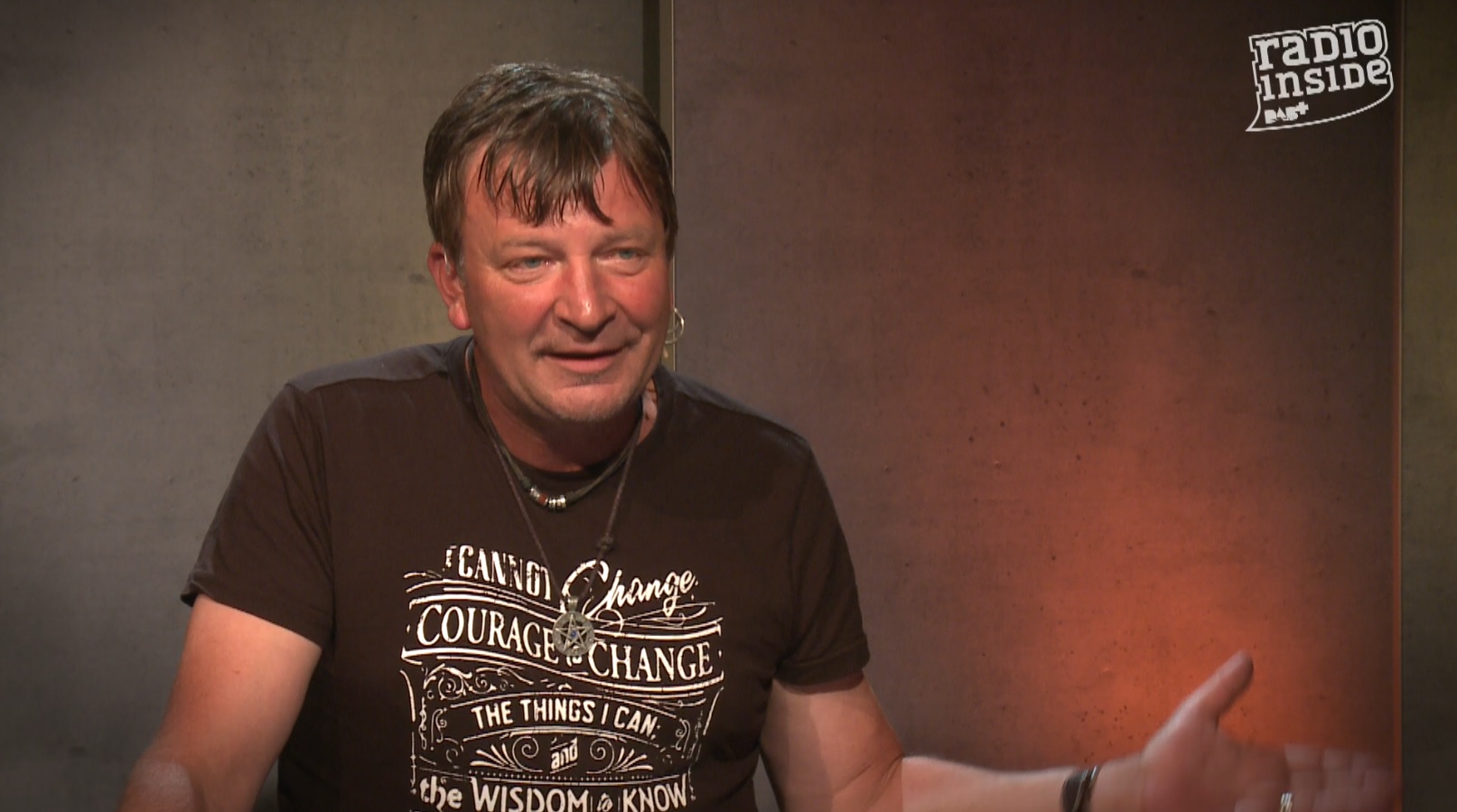

Chris von Rohr über den neuen Gotthard-Film: «In einer Rockband zu arbeiten ist kein Streichelzoo»

«Rockfilme erreichen eben nur ein gewisses Spartenpublikum»

Unfassbar, dass die Leute einen Rockfilm um 12 Uhr ansetzen. Um diese Zeit sind wir Rockmusiker ja erst am Aufwachen.» So frech kennt man Chris von Rohr. Und wo er recht hat, da hat er recht: Das «Palace» war nur zu einem Drittel gefüllt, als am Freitag «Gotthard – One Life, One Soul» gespielt wurde. Kein Blockbuster also. Von Rohr hat dafür eine Erklärung: «Der Film ist sehr gut gemacht und absolut sehenswert, aber Rockfilme erreichen eben nur ein gewisses Spartenpublikum und kaum je die breite Masse.»

Es geht los mit wunderschönen Flugaufnahmen eines Gebirges mit karger Vegetation. Das ist ganz offensichtlich nicht der Gotthard. Dazwischen kurze, blitzartige Einschnitte mit harten Riffs einer Rockband – das ist definitiv Gotthard. Nach diesen Weckrufen hat die Story Mühe, in Schwung zu kommen. Lange bleibt man in den 80-er-Jahren, als Steve Lee und Leo Leoni mit ihren Kumpeln im Tessin nach dem Lustprinzip und recht dilettantisch Musik machten. Richtig in Fahrt kommt der Film, als der erste Gotthard-Manager Marco Antognini Steve Lees Schwester beeindrucken will, indem er versucht, die Krokus-Legende Chris von Rohr als Produzenten zu engagieren. Der Deal: Antognini verkauft von Rohrs rote Corvette zu einem guten Preis und dieser reist dafür ins Tessin, um sich die Band, die damals noch «Krak» hiess, unverbindlich anzuhören. «Keine Struktur, keine Songs, kein Konzept», lautete von Rohrs erstes Urteil. Zuletzt kauft Antognini selber die Corvette. Chris von Rohr erkennt das Potenzial der Band, das vor allem in der fantastischen Stimme ihres Sängers liegt.

Der steile Aufstieg beginnt 1991 mit von Rohrs neuen Arrangements, und auch der Film kommt dank starkem Sound, schönen Bildern und witzigen Aufnahmen aus dem Backstage-Bereich in Schwung. Schliesslich führt Chris von Rohr «Gotthard» weg vom aus der Mode geratenen Heavy Metal, hin zu melodiösen Rock und akkustischer Musik. Der Erfolg stellt sich dann 2001 mit dem Song Heaven als Nummer 1 der Schweizer Hitparade ein.

«Rock’n’Roll und nichts im Kühlschrank, oder Mainstream und du kannst mit deiner Frau ins schöne Restaurant, ein Filet essen gehen.» So beschrieb Hena Habegger nach dem grossen Hit die Alternativen. Gründungsmitglied Leo Leoni entschied sich für eine Rückkehr zu den Wurzeln des Hardrocks und Chris von Rohr hörte als Produzent auf. «Hier zeigt der Film nur den Konflikt zwischen Leo und mir, aber in Wahrheit hatte Leo in dieser Zeit fast die ganze Band gegen sich.», findet Chris von Rohr eine Schwachstelle des Films.

Der emotionale Höhepunkt ist mit dem tragischen Tod des Sängers Steve Lee erreicht. Plötzlich machen die schönen Landschaftsbilder vom Anfang Sinn. Hier, in Nevada, passierte der Unfall, der das dramaturgische Ende des Filmes darstellt. Was noch folgt, ist ein nicht als solcher deklarierter, etwas zu langer Epilog, den Filmemacher Kevin Merz wohl aus Freundschaft und Respekt vor den verbliebenen und neuen Gotthard-Mitgliedern angefügt hat. (hps)

«Gotthard – One Life, One Soul» wird nochmals am Donnerstag um 17.45 Uhr im Palace aufgeführt und am 1. März kommt der Film in die Schweizer Kinos.

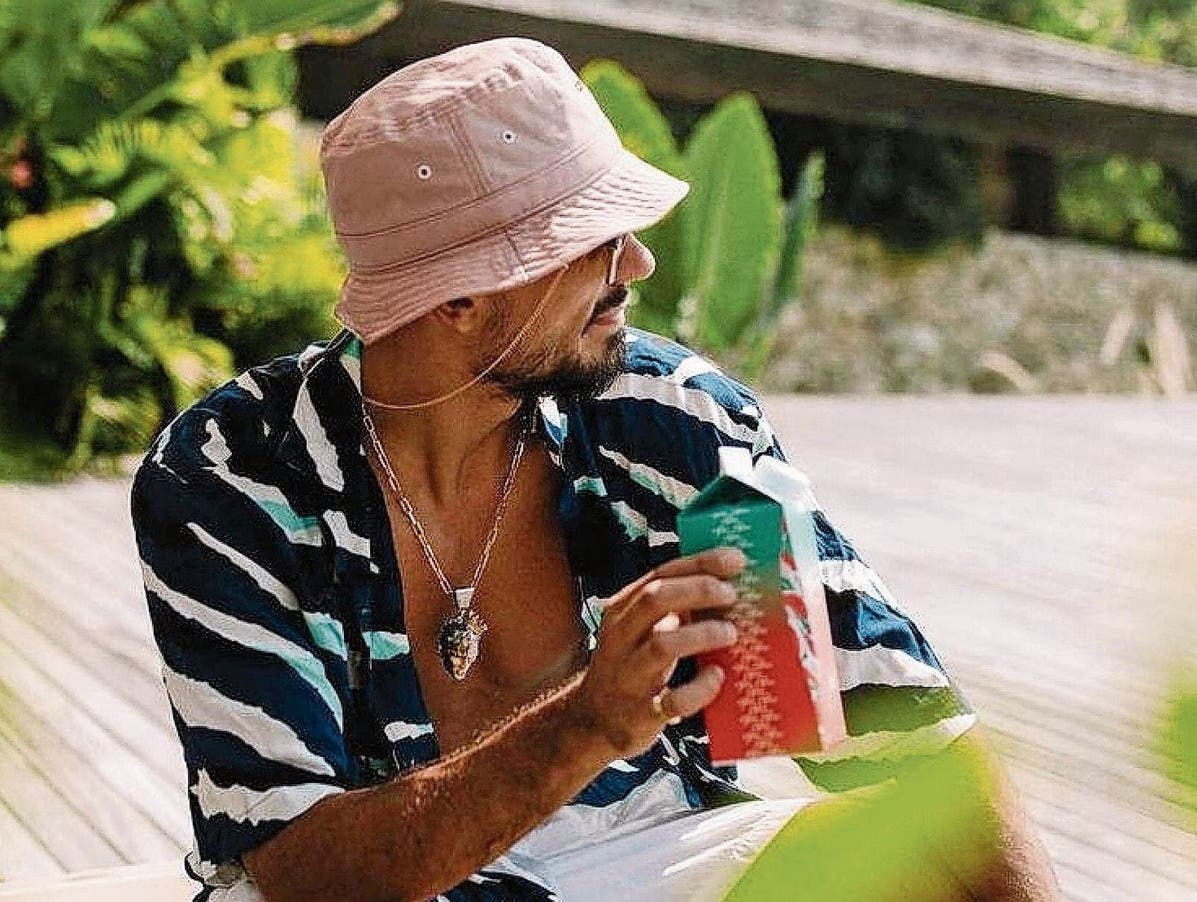

Nach der Vorführung des Films kommt es zu einem arrangierten, aber für Chris von Rohr überraschenden Treffen mit Kevin Merz, dem Macher des Films «Gotthard – One Life, One Soul». Der Solothurner Rockmusiker und Gotthard-Produzent zeigt im Gespräch seine sensible Seite.

Chris von Rohr, Sie scheinen sich mit Kevin Merz blendend zu verstehen. Stört es Sie nicht, dass er im Film auch Ihre Konflikte innerhalb der Band dargestellt hat?

Chris von Rohr: Nein gar nicht. Ein Film braucht Würze. Leo Leoni sagte mir kürzlich am Telefon: Es war ein harter Kampf, aber ein Kampf fürs Gute. In einer Rockband zu arbeiten ist kein Streichelzoo, aber in unseren Kämpfen ging es immer um die Musik. Kevin Merz hat das in seinem Film gut rübergebracht und er hat alle Beteiligten mit Respekt dargestellt. Produzenten bleiben in der Regel für ein bis zwei Jahre. Hier waren es elf Jahre und sechs Alben. Es ist also ganz natürlich, dass man sich mal trennen muss, und das geht nicht ohne Konflikte. Aber unsere Freundschaft ist geblieben. Sogar die Möglichkeit einer neuen Zusammenarbeit ist denkbar.

Welchen Beitrag haben Sie zum Erfolg der Band geleistet?

Ich bin ein Songman und Perfektionist, einer der aus den Sixties kommt und weiss, was ein starker Song für eine Band bewirken kann. Die Leute singen keine Gitarrenriffs, die Leute singen die Melodien der starken Songs. Das bringt den Erfolg und genau das habe ich immer gepredigt und das ist gegen alle Widerstände schliesslich mit dem Hit Heaven passiert.

Kevin Merz bezeichnet Sie als guten Manipulator – im positiven Sinn.

Das Wort Manipulator gefällt mit nicht. Die Mitarbeitenden erleben mich als leidenschaftlichen Motivator. Ich habe eine klare Meinung und möchte die Leute dazu bringen, das Beste aus sich herauszuholen. Die Arbeit mit Gotthard war Blut, Schweiss und Tränen. Die Band wollte zuerst den Song Heaven gar nicht spielen, ich musste alle davon überzeugen. In einer Rockband geht es zu, wie wenn man mit fünf Frauen gleichzeitig verheiratet wäre. Da brauchte es oft viel Psychologie und gute Nerven, um die Jungs zusammenzuhalten.

Ist Steve Lee mit seiner tollen Stimme nicht zehn Jahre zu spät geboren worden?

Als musikalisches Trüffelschwein habe ich die Möglichkeiten sofort erkannt, als Steve Lee vor mir stand. Ja, in den 80er-Jahren hätte Gotthard mit dieser Stimme in den USA eine grosse Chance gehabt. So wie damals Krokus mit der Laserstimme von Marc Storace. Steve Lee hätte das Telefonbuch singen können und es wäre ein Hit geworden.

Lassen sich Krokus und Gotthard vergleichen?

Ich war bei beiden Bands von Anfang an dabei. Krokus ist eine pure Rockband, die Ausrichtung war eindeutig, das Team von Rohr/von Arb prägend. Bei Gotthard durfte ich mich auch einmal ans Piano setzen und eine Ballade komponieren. Das war für mich sehr erfüllend. Heaven war die Nummer 1 in der Hitparade, als meine Tochter geboren wurde. Auf der anderen Seite hatten wir mit Krokus Erfolg in den USA und in England. Auch das sind unvergessliche Erlebnisse.

Steve Lees tragischer Unfall ist der dramatische Höhepunkt des Films. Sie sind jetzt 66 Jahre alt. Wie denken Sie über den Tod?

Ich denke jeden Tag, komischerweise meistens am frühen Nachmittag, über den Tod nach. Ich komme immer wieder zum selben Schluss: Bitte keine Zeit verschwenden. «No more Monkey Busines». Ich will jeden Tag auskosten. Ich darf nicht damit rechnen, noch weitere 30 gute Jahre zu erleben. Irgendwann ist Schluss mit dem Rock’n’Roll, dann ist Rock’n’Rollstuhl. Das Alter kann ein Massaker werden, davor habe ich Respekt.

Wie wollen Sie die guten Jahre nutzen, die Ihnen noch bleiben?

Ich möchte weiterhin ein guter Vater sein und schliesslich noch meine Memoiren schreiben. Aber bevor ich die schreibe, gibt es hoffentlich noch etwas zu erleben. Wir möchten die Geschichte mit Krokus positiv abschliessen. Wir haben es geschafft, wieder zusammenzufinden und wieder Freunde zu werden. Die Leute sollen uns nicht als zerstrittenen Haufen in Erinnerung behalten, sondern als geile Rockband. Nach dem fantastischen Jahr 2017 wird es mit Krokus noch einiges zu erleben geben.

Wie ist es gelungen, den Streit mit Krokus zu überwinden?

«Sorry seems to be the hardest word», hat Elton John gesungen. Ich habe gelernt, sorry zu sagen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Das haben auch die anderen Bandmitglieder gelernt.

Wie stehen Sie dazu, dass der Gotthard-Film nur dank der finanziellen Unterstützung des Tessiner Fernsehens RSI realisiert werden konnte?

Kritisch. Alles, was man der Unterhaltungskultur zuschreiben kann, sollte eigentlich nicht subventioniert werden. Da werden falsche Anreize gesetzt. Um etwas künstlerisch Grosses zu schaffen, muss man sich durchbeissen und durchsetzen können. Preise als Anerkennung für starke Kunst sind in Ordnung. Aber mit Subventionen für Anfänger fördert man das Mittelmass. Gebt das Geld den Alten und Bedürftigen, aber nicht den jungen Unterhaltungskünstlern.

Wie stehen Sie zur libertären No-Billag-Initiative?

Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker und finde es nicht fair, für Sendungen wie die Rundschau zahlen zu müssen, wenn Journalisten in Gerichtsfälle eingreifen und sich als Scharfrichter aufführen. Oder Schawinski, der seine Gesprächspartner nicht zu Wort kommen lässt und vor allem seine eigene, linkslastige Meinung toleriert. Damit wir uns richtig verstehen: Ich will die SRG nicht abschaffen, aber sie soll zurückgestutzt werden. Die No-Billag-Initiative wird abgelehnt werden, aber danach wird sich die SRG immer noch nicht freiwillig reformieren. Es wird noch eine zweite Initiative brauchen.

Wegen einiger ihren Kolumnen wurden sie politisch als «Rechtsaussen» bezeichnet. Haben Sie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt?

Fakt ist der: Ich schreibe seit elf Jahren für die «Schweizer Illustrierte» eine erfolgreiche Kolumne. Daraus sind zwei Bestseller-Bücher entstanden. Es geht nicht um links oder rechts, ich habe kein Parteibüchlein, auch nicht das der SVP. Es geht mir um die freie Meinungsbildung und ich lese jeden Tag vier Tageszeitungen. Ich bin ein liberal denkender Rockhippie. Väterchen Staat soll sich nur einmischen, wenn es wirklich nötig ist. Ansonsten soll man die Leute machen lassen. So gesehen darf man mich zu den Libertären zählen. Was ich nicht ausstehen kann, sind Leute, die rechts blinken und links abbiegen. Es wird zu viel geheuchelt in der Schweiz. Wer sich exponiert und Klartext redet wie ich, der wird heftig kritisiert. Mit dem muss ich leben.

von Hanspeter Schläfli — az Solothurner Zeitung