«Das Radikalste heutzutage wäre, nichts zu verändern»

Cédric Wermuth kommt direkt von der Kita, wo er seine Tochter hingebracht hat, zum Interviewtermin. Wir treffen uns Anfang Januar kurz nach 9 Uhr in einem Café in der Zofinger Altstadt. Dass Pascale Bruderer 2019 als Ständerätin nicht mehr antreten wird, war damals noch nicht klar. Fragen in diesem Kontext hat Cédric Wermuth gestern beantwortet.

Cédric Wermuth, hat Sie der Entscheid von Pascale Bruderer überrascht?

Wir wussten, dass dieser Moment kommen wird. Dass es so schnell geht, hat mich aber doch überrascht. Wir bedauern diesen Entscheid, respektieren ihn aber auch.

Sie und Elisabeth Burgener gaben vor wenigen Wochen bekannt, dass sie im Sommer als Co-PräsidentIn zurücktreten werden. Liegt es noch in Ihren Händen, eine neue Kandidatin oder Kandidaten zu stellen?

Wir werden den Prozess mitgestalten und aufgleisen. Die Entscheidung liegt aber nicht bei uns.

Gibt es schon potenzielle KandidatInnen?

Es gibt verschiedene Optionen. Mehr können wir aber noch nicht sagen.

Ständerat Cédric Wermuth – ist das eine Option?

Dazu kann ich nichts sagen. Das ist ein Entscheid, der breit abgestützt gefällt wird. Ich habe aber gelernt, nicht gleich im Voraus Nein zu sagen.

Wieso treten Sie eigentlich als Co-Präsident der SP Aargau zurück?

Es ist nicht so, dass ich keine Lust mehr hätte. Im Gegenteil: Ich finde es nach wie vor spannend. Es ist einfach zu viel: Ich bin national vermehrt politisch tätig. Europaweit und international engagiere ich mich zudem für die Partei. Ich kann das Präsidium nicht mehr mit der physischen Präsenz machen, wie ich das möchte, das ist auch für die Partei nicht gut. Für uns war klar, wir wollen in einem Zwischenwahljahr wechseln, in einem Wahljahr ist es nicht gut für eine neue Person.

Kommt hinzu, dass es bei den Grossrats- und Einwohnerratswahlen jüngst so gut gelaufen ist.

Es ist natürlich einfacher, so abzutreten. Wir schmeissen nicht den Bettel hin, und die nächsten müssen den Dreck aufräumen, da die Partei in einer Aufschwungsphase ist.

Wie hat das geklappt?

Wenn ich das Rezept hätte, würde ich es verkaufen.

Die SP Luzern hat mit ihrer Telefonkampagne viele Wähler erreicht.

Es ist eine Mischung. Politisch ist es eine Auswirkung von zwei Legislaturen im Kanton Aargau und der Rutsch in Bundesbern von einer starken rechtsbürgerlichen Mehrheit, der sich vor allem finanzpolitisch niedergeschlagen hat. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass diese Abbauspiralen den Leuten nahe gehen. Wir haben bewusst auf dieses Thema gesetzt: Wir sind die Partei, die gegen den Kahlschlag kämpft. Das Zweite ist sicherlich die Frage der Organisation der Partei, die professioneller funktioniert. Und die Basiskampagne, die Telefonanrufe, die sich ausgezahlt haben.

Liegt hier auch die Hoffnung für nächstes Jahr?

Mittlerweile haben wir viele Erfahrungen im Kanton und in den Gemeinden gesammelt. Das System hat sich verbessert. Ich hoffe, dass sich das 2019 flächendeckend niederschlägt. Aber es geht ja noch eineinhalb Jahr. Das ist noch Kaffeesatzlesen.

Vor rund einem Jahr gab es einen Clinch innerhalb der SP. Es ging um den Klassenkampf. Hat sich dieser gelegt?

Ich bin immer wieder überrascht, wenn das medial eine Geschichte wird. Für uns ist das ja nichts Neues. Als ich mich für Politik zu interessieren begann, gab es verschiedene Positionen innerhalb der SP – beim Elektrizitätsmarktgesetz, bei der Postprivatisierung oder bei der Armeefrage. Ich glaube, es wird durchaus geschätzt, wenn eine Partei in der Lage ist, über Ideen zu diskutieren und zu streiten. Ich halte es hingegen für eine ungesunde Entwicklung, wenn sich Parteien zu reinen Kampagnenorganisationen entwickeln, bei denen eine Person sagt, welchen Satz die anderen hundertmal zu wiederholen haben.

Es ist viel von diesen starken Partei-Figuren die Rede. Braucht es die noch?

Ich finde, man muss aufpassen. Die Tendenz der Medienkrise geht dorthin, dass die Personalisierung extrem zunimmt. Das ist für eine Partei gefährlich. Das Schicksal, die Wahrnehmung einer Partei hängt sehr stark an der Performance von Einzelnen ab. Das sieht man zum Beispiel an den Geschichten, die letztes Jahr bei der CVP passiert sind. Das ist heikel. Bei den letzten Wahlen hat die SP bewusst versucht, den Inhalt in den Vordergrund zu stellen. Die Menschen sollen eine Partei wählen, weil sie inhaltlich überzeugt sind.

Sie haben sich auch ein wenig zurückgenommen.

Ja. Einerseits ist das Kantonalpräsidium viel Knochenarbeit im Hintergrund. Andererseits aber ist das eine normale Entwicklung. Ich habe jetzt eine Familie, das braucht Zeit und bin nicht mehr Juso-Präsident, sondern in einer Fraktion mit 52 NationalrätInnen. Logisch kommt man dann als Einzelner weniger vor. Ich empfinde das aber auch als Entlastung.

Vermissen Sie die alten rebellischen Zeiten nicht?

Nein, also wenn ich es suchen würde, wäre das kein Problem. Aber ich bin ganz froh, dass es öffentlich ein bisschen weniger zu und her geht als zu Juso-Zeiten.

Sie haben ihren Rücktritt von Co-Präsidium auch mit ihrer Familiensituation begründet. Werden Sie Ihrer Rolle als Vater nicht gerecht?

Wahrscheinlich nicht vollkommen. Rein zeitlich ist es noch nicht so aufgeteilt, wie meine Frau ich uns das vorstellen. Während den Sessionen bin ich drei Wochen blockiert und weg. Dann muss meine Frau schauen, dass sie alles Drumherum organisieren kann. Ich versuche mir aber relativ bewusst Zeit zu nehmen für die Familie. Zudem werden wir im Sommer das zweite Mal Eltern und dann kommt das ideal mit dem Rücktritt aus dem Präsidium.

Das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein wichtiges Thema für Sie.

Ich finde, die Strukturen sind momentan nicht gegeben. Ich nerve mich immer bei der Aussage: Es ist nur eine Frage des Willens.

Apropos Willen: Sie reichen immer wieder Vorstösse zur internationalen Menschenrechtslage ein; die Antworten fallen aber eher kurz und für Sie wahrscheinlich nicht zufriedenstellend aus.

Das eine ist: Politik ist halt das Bohren von harten Brettern. Meine Überzeugung ist, dass die Schweiz im Kontext internationaler Verantwortung mehr machen könnte und müsste. Und um dieses Bewusstsein aufzubauen, braucht es Jahre. Plus: Das ist ein Thema, das politisch kommt. Wir werden in absehbarer Zeit über die Konzernverantwortungsinitiative abstimmen. Dann ist es eben wichtig, dass man vorher aufzeigt, wo es überall Handlungsbedarf gibt; Konflikte, in denen die Schweiz involviert ist.

Unternehmerische Freiheit ist eine heilige Kuh in der Schweiz.

Die Stimmung ist nicht schlecht. Das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass im internationalen Rohstoffbusiness Vieles falsch läuft, das ist relativ hoch – sicherlich seit der Glencore-Debatte. Zugegeben: Ob dann der Mut da ist auch wirklich die Initiative anzunehmen – das wird schwierig.

Unternehmen müssen immer weniger Steuern bezahlen, der Bürger immer mehr. Könnte die SP in Zukunft wieder die Vertreterin des kleinen Bürgers werden?

Gerade in Steuerfragen müssen wir das härter angehen. Es muss eine Umstellung des Steuersystems geben. Es kann nicht sein, dass wir Kantone haben, die faktisch zu sechs, sieben Prozent besteuert werden, während du auf den Lohn locker 40 oder 45 Prozent zahlst. Wir müssen in eine Richtung der Harmonisierung der Steuern in den Kantonen – es muss mindestens eine Bandbreite geben. Der Steuerwettbewerb, so wie er jetzt läuft, funktioniert einfach nicht: Am Schluss zahlt einfach die Bevölkerung mit einem Leistungsabbau oder mehr Steuern.

Die vorherrschende Logik ist aber: Wenn es den Unternehmen gut geht, geht es auch den Bürgern gut.

Dabei ist es umgekehrt: Wenn es uns gut geht, dann gibt es auch entsprechend Nachfrage und dann gibt es Arbeitsplätze.

Ist das so einfach?

Das Zentrale ist, dass dieses Land stabil ist, dass es Infrastrukturen bietet, dass die Leute eine Balance in ihrem Leben haben. Und es ist nicht so, dass wir in einer Welt leben, wo wir auf Knien drum betteln müssten, dass Unternehmen in die Schweiz kommen. Wert wird durch die generiert, die Arbeiten. Nicht durch die Aktionäre. Es ist demokratisch sehr gefährlich, wenn man sein Schicksal als Nation, als Bevölkerung in die Hände von Grossunternehmen gibt. Das macht uns extrem erpressbar. Das ist das, was wir jetzt in allen Abstimmungen erleben: Wenn ihr das macht, ziehen wir Arbeitsplätze ab. Ich glaube, wir müssen in den nächsten Jahren diese Konfrontation härter suchen.

Sollte die SP radikaler auftreten?

Was heisst schon radikal. Ich glaube das Radikalste, was man heutzutage machen könnte, ist nichts zu verändern. Nichts verändern bedeutet: sich mit über 60 Millionen Flüchtlingen auf dem Planet zufrieden zu geben; nichts verändern heisst, die Klimaveränderung zu akzeptieren als Fakt. Ich glaube, heute ist die Gesellschaft zu verändern, eine sehr pragmatische Position.

Staatspolitische Versäumnisse zeigen sich am offensichtlichsten in den Gemeinden. Mischen Sie sich auf kommunaler Ebene ein?

Ich halte mich in Zofingen sehr bewusst zurück. Ich bin erst sein zwei Jahren in Zofingen. Ich habe guten Kontakt mit Stadt- und Einwohnerräten, aber ich mische mich nicht in die institutionelle Politik ein. Rein zeitlich hätte ich momentan auch die Kapazität nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, mich in dieser Stadt politisch mehr zu engagieren. Aber sicherlich nicht in dieser Legislatur.

Sie sagten vorher, dass Sie zum zweiten Mal Vater werden. Gibt es bestimmte Werte, die Sie Ihren Kindern mitgeben wollen?

Es geht darum, den Kindern den Rücken zu stärken und Werte vorzuleben. Ich will ihnen sagen: Ihr wachst privilegiert auf, aber auch hier wird einem nicht alles geschenkt. Wenn mir meine Eltern etwas beigebracht haben, dann, dass es richtig ist, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren. Und falsch, es nicht zu tun. Es ist dein gutes Recht hinzustehen und zu verlangen, dass man gleichbehandelt wie alle anderen.

In was für einer Welt soll Ihre Tochter aufwachsen?

Wir wollen wahrscheinlich das gleiche wie alle Eltern: Dass unsere Kinder so glücklich leben wie nur möglich. Ich will nicht, dass meine Tochter in einer Welt aufwächst, wo sie schlechtere Chancen hat als ein Mann, wo sie Belästigungen ausgesetzt ist und wo sie aufgrund ihres Geschlechts weniger Lohn erhält.

Wie ist das zu erreichen?

Die Quote kann ein Instrument sein. Ich bin absolut dafür. Ich habe aber Mühe mit Quoten, die einen Frauenanteil von 30 Prozent anstreben. Entweder sagt man halb-halb oder lässt es sein. Wenn man gegen die Quote ist, weil das künstlich sei, tut man so, als wäre die Männermehrheit einfach normal. Aber auch die ist historisch aus einer Jahrhunderte alten Diskriminierung der Frauen gewachsen. Da gibt es Netzwerke, eine gewisse gesellschaftliche Logik. Die verändert man nur, indem man ihr eine andere gesellschaftliche Logik gegenüberstellt.

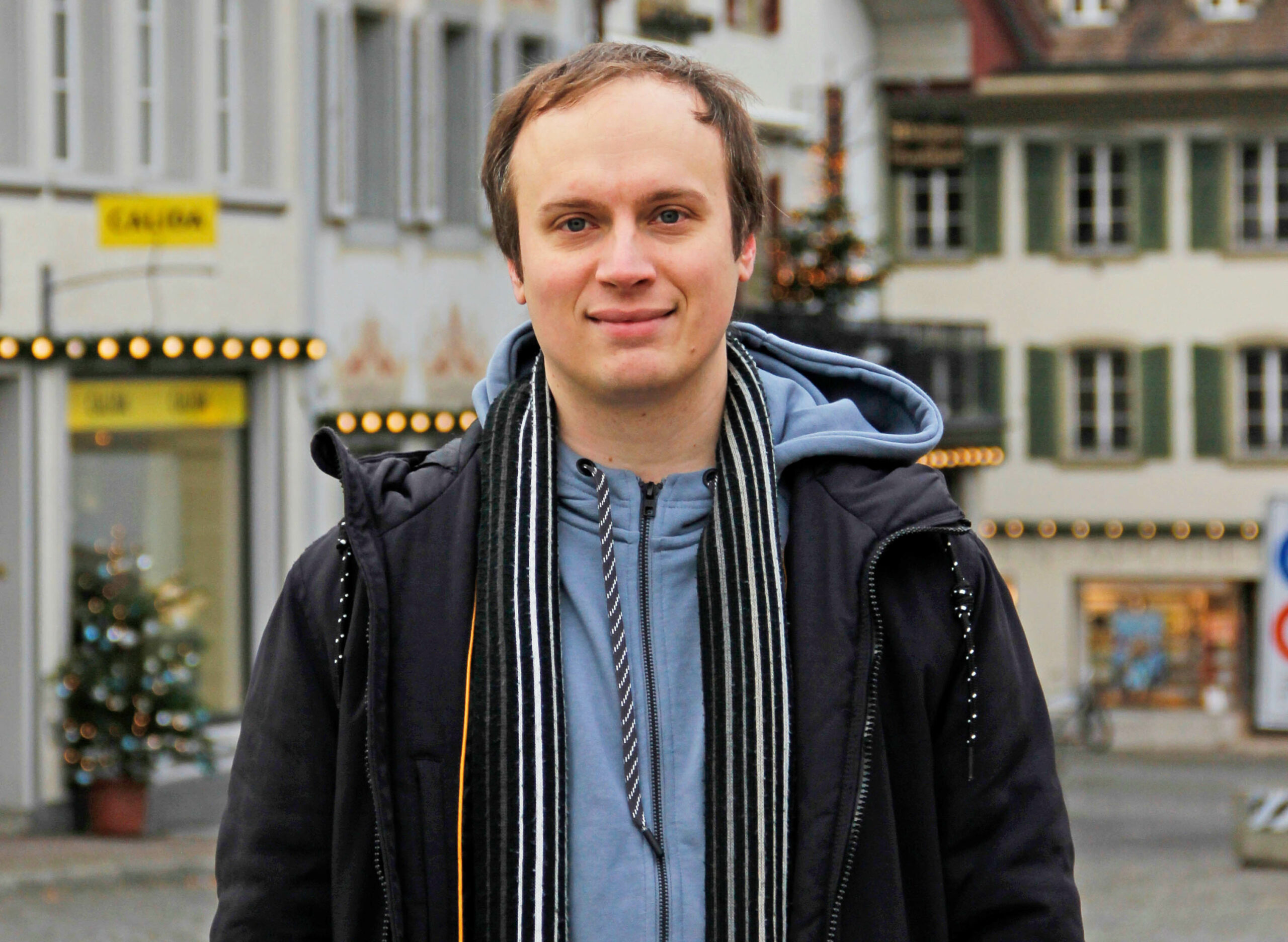

Laut und frech – so trat der 31-jährige Nationalrat Cédric Wermuth von 2008 bis 2011 als Präsident der JungsozialistInnen (Juso) auf. Seit den eidgenössischen Wahlen Ende Oktober 2011 sitzt er für die SP Aargau im Nationalrat. Seither tritt Cédric Wermuth zwar weniger häufig und polemisch auf – er äussert sich aber nach wie vor dezidiert zu politischen Themen. Seit 2014 ist er zudem Co-Präsident der SP Aargau.

Aufgewachsen ist Cédric Wermuth im Freiamt. Er studierte an der Universität Zürich Politikwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Philosophie. Er schloss seine Studien im März 2015 ab. Seit zwei Jahren lebt er mit seiner Frau und Tochter in Zofingen. Neben dem Nationalratsmandat ist er bei der Agentur Spinas Civil Voices als Strategieberater tätig.