Dialektexperte Adrian Leemann: «Der Bundesrat spricht genauso Dialekt wie ein Handwerker»

Zur Person

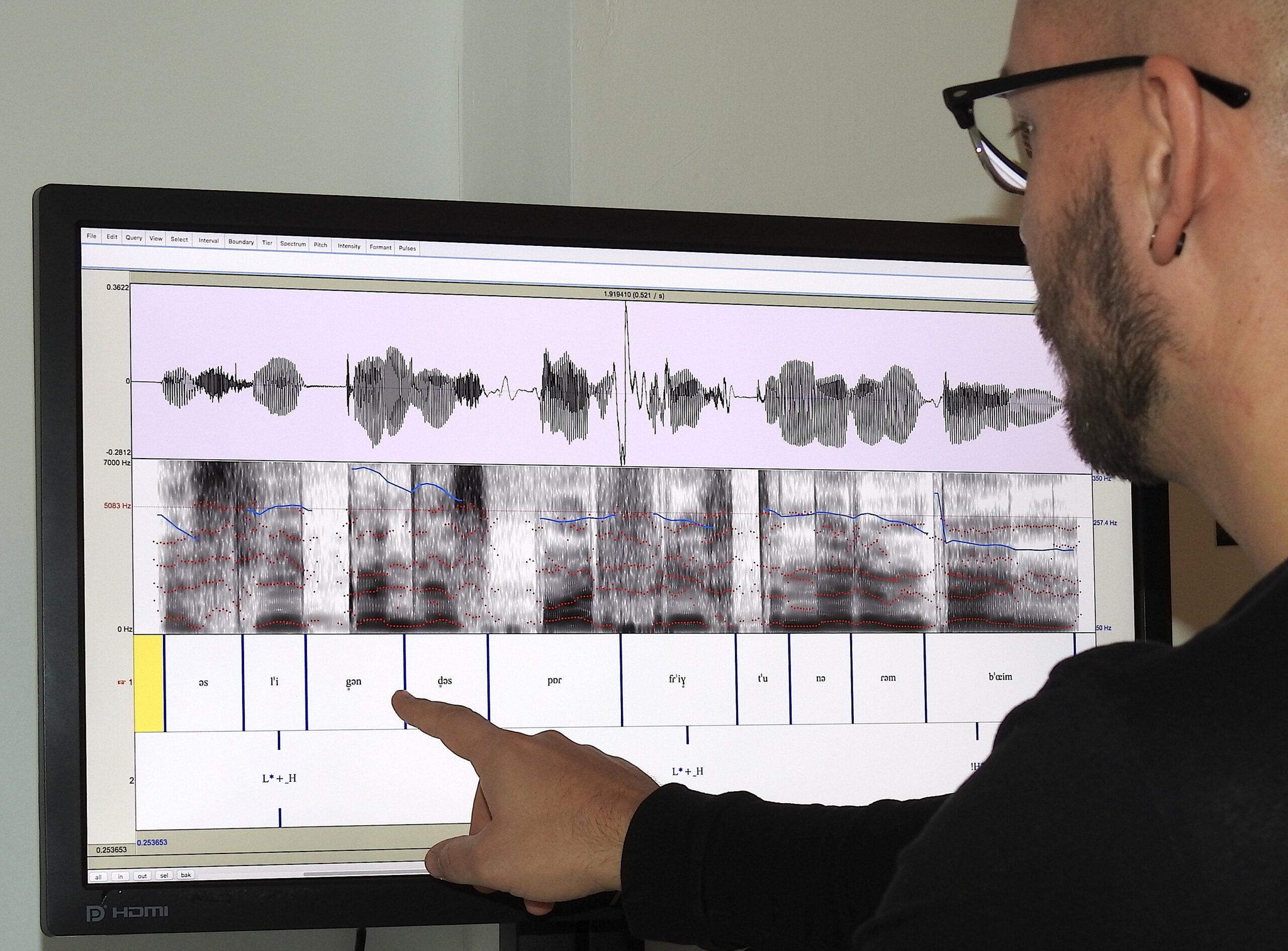

Adrian Leemann ist 37 Jahre alt, verheiratet, und in Lancaster, England, wohnhaft. Aufgewachsen ist er in Zofingen. Nach der Kanti studierte er an den Universitäten Bern und New York Sprachwissenschaften und Englisch. In Bern verfasste er die Doktorarbeit. Nach einem Jahr als Gastforscher an der Universität Tokio war er während dreier Jahre als Sprachwissenschaftler an der Universität Zürich tätig. Am Phonetischen Laboratorium leitete er unter anderem die Entwicklung der Dialäkt Äpp. Über 100 000 Leute haben die App, die aufgrund des Dialektes bestimmen kann, woher man kommt, heruntergeladen.

Von 2014 bis 2016 war Adrian Leemann am Department of Theoretical and Applied Linguistics der Universität Cambridge in England tätig. Vor einem Jahr schloss er die Habilitation ab. Seit Januar 2017 hält er an der Universität Lancaster eine Assistenzprofessur inne und ist zuständig für Sprachvariation. Seine Freizeit verbringt er gerne mit Ehefrau Heidy und Hund Nemo in der Natur.

Welchen Dialekt sprechen Sie?

Adrian Leemann: Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Mein Vater kommt aus der Stadt Zürich, meine Mut ter aus dem Thurgau, aufgewachsen bin ich in Zofingen. Ich habe den Eindruck, dass ich den Dialekt spreche, den man auch in Richtung Reiden, Sursee verwendet.

Offenbar soll es einen Zofinger Dialekt geben?

Ja, das ist richtig. Zofingen ist insofern interessant, weil es in einem Spannungsfeld zwischen Luzern, Bern und Solothurn liegt. Besonders die Einflüsse vom Berndeutschen sind sehr stark. Das ist geschichtlich bedingt: Von 1415 bis 1798 war Zofingen Untertanengebiet von Bern. So wird der «L»-Laut häufig als «U» ausgesprochen. Also zum Beispiel Miuch statt Milch . Hinzu kommen Merkmale, die wir auch im Luzernischen finden: Der «A» wird oft zum «O». Beispielsweise sagt man in Zofingen frooge wie in Luzern, im Berndeutschen heisst es fraage . Dialekte sind aber grundsätzlich eine Definitionsfrage. Pi mal Daumen sagt man im Volksmund, dass jeder Kanton einen eigenen Dialekt hat.

In einem Gespräch können Sie nach einigen Sätzen erkennen, woher jemand kommt. Worauf achten Sie?

Ein Dialekt ist immer eine Bündelung aus sprachlichen Merkmalen. Als Sprachwissenschaftler betrachtet man die Laute, die Wortwahl, die Satzstellung, die Sprechgeschwindigkeit und weitere Merkmale. Ich persönlich höre vor allem auf die Laute. Das heisst, mich interessiert, wie jemand schwätzt. Beispielsweise Miuch oder Milch .

Inwiefern sagt der Dialekt etwas über uns aus?

Es ist frappant, jemand kann ein bis zwei Wörter sagen und dann weiss man, woher diese Person etwa kommt. Beispielsweise lässt das Wort Murmutz , also der Überrest eines Apfels, sofort auf eine Person aus dem Wallis schliessen. Es ist eine regionale Verankerung und das ist im Gegensatz zu vielen anderen Ländern speziell. In England oder Deutschland zeigt die Sprache auch noch an, welcher sozialen Schicht man angehört. In der Schweiz ist dem kaum so. Da spricht der Bundesrat genauso Dialekt wie ein Handwerker.

Bei der Arbeit ist Schweizerdeutsch gemäss Bundesamt für Statistik mit 66 Prozent die üblicherweise gesprochene Sprache. Weshalb ist Mundart in der Schweiz so wichtig?

Das ist vor allem historisch bedingt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Schweizerdeutsch als Teil der geistigen Landesverteidigung eine extreme Aufwertung erfahren. Auch dass Fernsehen und Radio in den 1960er-Jahren begonnen haben, Sendungen in Dialekt abzuhalten, hat dazu beigetragen. Heute publizieren Firmen wie Swatch ihren Jahresbericht in Schweizerdeutsch. Dialekt hat bei uns einen extrem hohen Stellenwert. Sobald eine Sprache viel Prestige hat, verwenden es die Leute auch gerne – und umgekehrt. Eine Sprache muss einen Coolness-Faktor haben und gebraucht werden, damit sie überleben kann.

Apropos Prestige. Berndeutsch gilt als einer der beliebtesten Dialekte. Weshalb ist das so?

Die Frage ist, was beliebt heisst. Wenn man die Leute auf der Strasse fragt, würden die meisten sagen, Berndeutsch gefällt mir am besten. Wir haben eine Untersuchung gemacht, bei der wir Leuten aus England und Frankreich Berndeutsch und Thurgauerdeutsch abgespielt haben. Das Resultat – auf die Frage, was besser gefällt – ist mit 50 zu 50 ausgeglichen ausgefallen. Ob ein Dialekt gefällt oder nicht, hängt vor allem davon ab, was man damit assoziiert. Es ist kein Zufall, dass die Rangliste der Topdialekte von Bern-, Walliser- und Bündnerdeutsch angeführt wird. Es sind alles Orte, wo man Ferien macht. Man geht ins Berner Oberland zum Skifahren, zum Snowboarden und lernt dort nette Leute kennen. All diese positiven Erfahrungen tragen dazu bei.

Breiten sich diese Dialekte rascher aus?

Dass sich beliebte Dialekte mehr ausbreiten als andere, kann ich nicht generell sagen. Was die Laute anbelangt, ist es beispielsweise das Berndeutsche, bei dem der Laut «L» oft zu «U» wird. Dieses Merkmal ist neuerdings auch in der Region Lu zern festzustellen. In der Wortwahl hingegen ist es das Wort Bütschgi aus dem Zürideutschen, das sich dominant ausbreitet und Varianten wie das Schwyzer Bäck verdrängt. Ich habe den Eindruck, dass vor allem Dialekte von grösseren Städten wie Bern, Basel oder Zürich Einfluss haben und sich deren Merkmale stärker ausbreiten. Aber das ist Spekulation.

Die Vielfalt nimmt dadurch immer mehr ab. Entsteht je länger, je mehr ein «Einheitsbrei»?

Es gibt zu wenige Untersuchungen, um diese Frage genau zu beantworten. Eine Tendenz ist aber, dass bei der Wortwahl teilweise Veränderungen in Richtung Standardhochdeutsch stattfinden und dadurch ein Verlust der Vielfalt zu Stande kommt. Beispielsweise wird der Sommervogel, der früher im Mittelland verwendet wurde, immer mehr durch Schmetterling ersetzt oder häufig wird statt Bölle Zibele gesagt. Wenn man Wörter verändert, erachte ich dies persönlich als nicht so tragisch. Wie oft pro Woche braucht man das Wort Bütschgi ? Was uns im Alltag viel mehr betrifft, sind die lautlichen Merkmale und die sind in den letzten 70 Jahren erstaunlich stabil geblieben. Beispielsweise lüpfe im Westen versus lupfe im Osten. Das Hauptziel einer Sprache ist immer, dass man verstanden wird. Egal, ob ich lupfe oder lüpfe sage, das Gegenüber versteht, was ich meine. Eine Walliserin, die in Bern aber einen BH kaufen möchte, verlangt dort nicht nach einer Puttitschiffra – einem BH auf Walliserdeutsch –, weil für die meisten nicht klar wäre, was sie damit meint. Deshalb passt man sich vor allem bei der Wortwahl an.

Die Mobilität hat also Einfluss auf die Veränderung der Sprache?

Ja, einen grossen sogar. Im Schnitt reist ein Schweizer 37 Kilometer pro Tag. Die Chance ist gross, dass man in andere Dialektgebiete gelangt und sich sprachlich anpasst. Man muss bedenken, dass die Sprache ständig im Wandel ist. Wenn die Leute das zum ersten Mal realisieren, glauben sie, der Dialekt stirbt aus. Aber dem Dialekt in der Deutschschweiz geht es sehr gut, weil er einen sehr hohen Stellenwert hat und wir ihn täglich gebrauchen. Man gibt dem Dialekt noch mehr Gewicht, indem man ihn verschriftlicht. Da spielen die Sozialen Medien mit.

Inwiefern?

Viele Leute – vor allem auch jüngere Personen – schreiben auf sozialen Plattformen oder auch ihre Kurznachrichten auf dem Handy in Schweizerdeutsch. In Dialekt zu schreiben, boomt, weil man dabei nichts falsch machen kann – es gibt keine offizielle Regelung, wie man in Schweizerdeutsch schreiben sollte. Beim Hochdeutschen habe ich den Eindruck, dass viele Leute Hemmungen haben, weil sie Angst haben Fehler zu machen.

Neue Medien ist ein gutes Stichwort. Vor vier Jahren haben Sie die «Dialäkt Äpp» mitentwickelt, die aufgrund des Dialekts bestimmen kann, woher man kommt. Wie ist es dazu gekommen?

Ich fand die Idee der Dialektbestimmung faszinierend und einfach: Man hat 16 schweizerdeutsche Wörter, bei welchen man verschiedene Aussprachevarianten lesen kann. Dann wählt man diejenige Variante aus, die der eigenen Aussprache am nächsten kommt. Die App sagt dann, woher man kommt. Ein guter Freund von mir, mit dem ich in Zofingen die Kanti besucht habe, macht Apps und Web-entwicklungen. Da lag es nahe, etwas Gemeinsames zu realisieren. Daraus ist dieses Projekt entstanden.

Eine reine Spielerei?

Die Leute machen mit, weil sie etwas über sich erfahren wollen. Auf Facebook sieht man oft, dass die Menschen ein Quiz lösen, um beispielsweise zu eruieren, welcher Disney-Typ sie sind. Bin ich eher Mickymaus oder Donald Duck? Es ist dasselbe mit unserer App. Im Prinzip ist es reine Identifikationsfindung. Wie ticke ich? In welchem Dialekt spreche ich? Für die Forschung ist es aber gleichzeitig spannend, weil wir damit auf einfache und schnelle Art an Daten gelangen. In der Schweiz wäre das sonst ein kostspieliges und mehrjähriges Projekt. Inzwischen haben wir auch Apps für England entwickelt, nun realisieren wir eine App fürs Spanische und Französische. Es ist ein neuer Ansatz, Daten zu analysieren.

100‘000 Personen haben die «Dialäkt Äpp» heruntergeladen. Sie haben damit zahlreiche Daten gesammelt. Welches Fazit ziehen Sie aus den Auswertungen?

Ich habe unter anderem die Sprechgeschwindigkeit analysiert. Einen frappanten Unterschied sieht man beim Bern- und Zürideutschen. Es ist ein grosser Datensatz, man kann nebst der Geschwindigkeit auch die Melodie oder den Rhythmus analysieren.

Am 15. Dezember erscheint das Buch «Grüezi, Moin, Servus!», das sie mit weiteren Sprachwissenschaftlern geschrieben haben. Worum geht es?

Vor zwei Jahren haben wir mit «Spiegel Online» in Hamburg und dem «Tages-Anzeiger» in Zürich ein Quiz lanciert für das gesamte deutschsprachige Europa. Der Benutzer geht ähnlich wie bei der «Dialäkt Äpp» Begriffe durch, die bestimmen, woher er kommt. Zum Beispiel, ob man Finken , Latschen oder Schlappen sagt. Rund zwei Millionen Personen haben mitgemacht. Wir haben aufgrund der Daten rund 80 Karten erstellt und diese mit unterhaltsamen Texten ergänzt. Das Thema Sprachvariation begeistert die Leute.

Sie haben Sprachwissenschaften studiert. Was fasziniert Sie persönlich an den Dialekten?

Bereits zu Bezirksschulzeiten wollte ich wissen, weshalb wir untereinander unterschiedlich sprechen. Ich habe seit jeher ein gutes Gehör, bin sensibel auf Geräusche und kann mir Stimmen gut merken. Die Faszination für Stimmen und wie sich Dialekte unterscheiden, habe ich schon immer gehabt.

Der Schweiz haben Sie vor drei Jahren den Rücken gekehrt und sind nach England gezogen. Wie passt das zum Mundart-Experten?

Ich habe in Bern und New York Englisch studiert. Von 2014 bis 2016 war ich an der Universität Cambridge tätig. Seit einem Jahr halte ich eine Assistenzprofessur an der Universität Lancaster inne und bin zuständig für Sprachvariation. Im Alltag spreche ich mit meiner Frau, die auch Schweizerin ist, und mit unserem Hund Dialekt. Wobei der Hund besser auf englische Befehle achtet. Ich skype oft mit Leuten aus der Schweiz und rede täglich Mundart. Der Plan ist aber schon, längerfristig in die Schweiz zurückzukehren.

Auf www.dialaektaepp.ch oder mit der «Dialäkt Äpp» im Apple Store können Interessierte mittels Quiz herausfinden, woher ihr Dialekt stammt.