«Don Giovanni»: Von Leidenschaft und Leichtfertigkeit

Vier Männer, drei Frauen, eine Leiche. So beschreibt ein Opernführer die Besetzung in Mozarts Oper «Don Giovanni». Der vollständige Titel lautet «Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni» (Der bestrafte Wüstling oder Don Giovanni). Das Thema des lausigen Liebhabers Don Giovanni, auch «Don Juan» genannt, wird in der europäischen Kulturgeschichte vielfach abgehandelt.

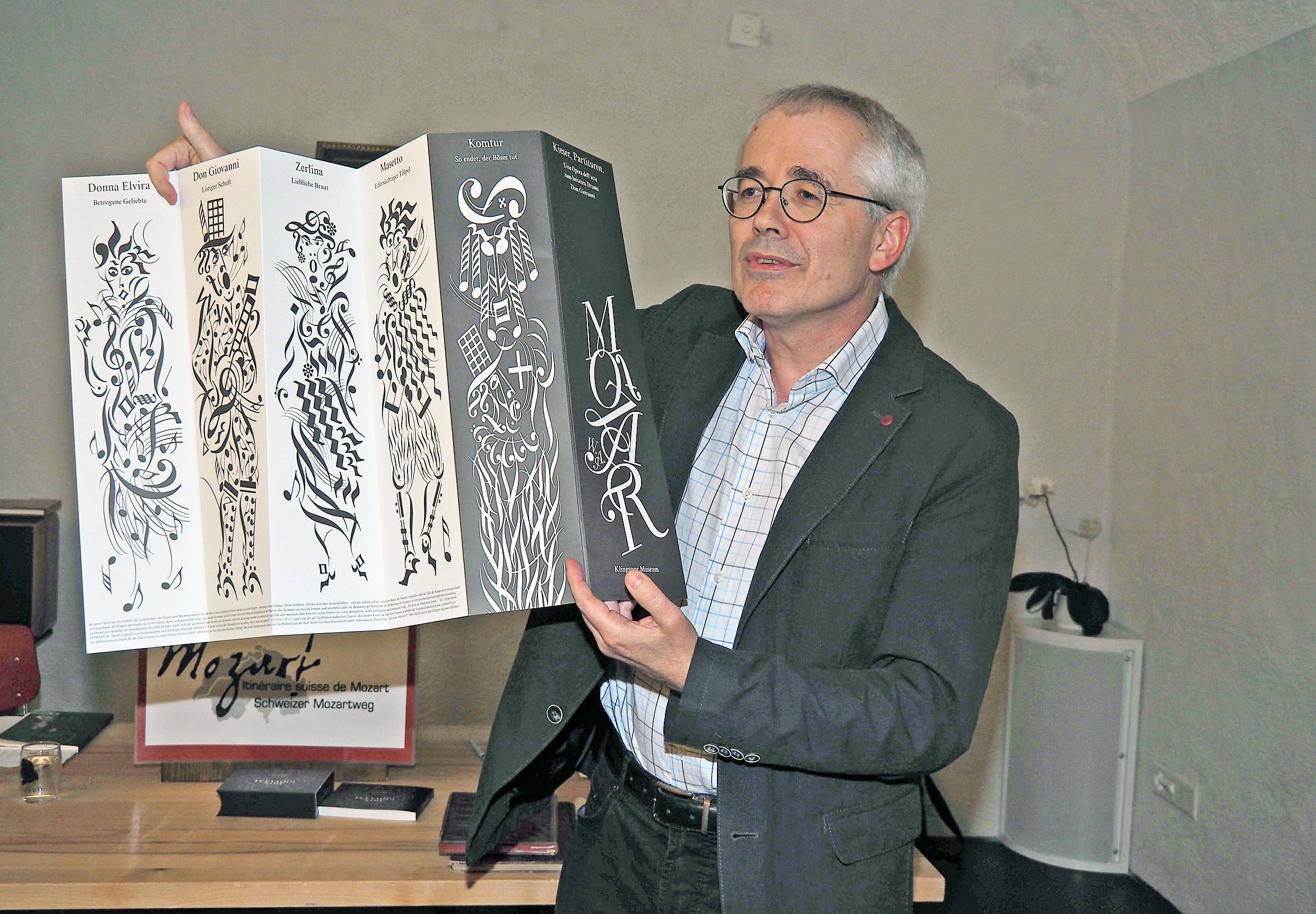

Am genialsten gelang es Mozart. Sein Don Giovanni wird von E. T. A. Hoffmann als die «Oper aller Opern» eingestuft. Weshalb dem so ist, war das Thema des 121. «Verweilen mit Mozart». Der Referent Martin Hobi ist Professor an der Hochschule für Musik Luzern, Lehrbeauftragter an der Universität Luzern, Dozent für Dirigieren an der Kirchenmusikschule St. Gallen, Redaktor der schweizerischen Fachzeitschrift «Musik und Liturgie», Künstlerischer Leiter des Badener Vokalensembles und Kirchenmusiker/Organist in Hinwil.

Einleitend analysierte der Referent anhand von Noten und Hörbeispielen die Ouvertüre zu «Don Giovanni». Sie beginnt mit düsteren Akkorden und Paukenschlägen und gleitet über in schmerzhafte Passagen der Streicher. Dem Dämonischen in «Don Giovanni» geben auf- und absteigende Tonleiterketten Ausdruck.

Im Hauptthema der Ouvertüre bringt Mozart die verschiedenen Eigenschaften des Titelhelden zum Tragen: Drängende Leidenschaft, Leichtfertigkeit und ritterliches Auftreten. Nach der verzögerten Uraufführung im Oktober 1787 in Prag – die Ouvertüre schrieb Mozart erst in der Nacht vor der Premiere –, hatte die Oper europaweit einen durchschlagenden Erfolg. Die bekannteste Arie «Reich mir die Hand mein Leben» hielt sogar bald in bayrischen Kirchen als chorisches Gloria mit dem Text «Anbetung, Preis und Ehre» Einzug. Das störte die katholische Kirche. In den «Fliegenden Blättern für Kirchenmusik» liess sie 1866 verlauten: «Offenbar ist diese Melodie durch und durch sinnlich, wollüstig. Durch die Unterlage eines frommen Textes wird die Melodie nicht besser: Sie wirkt wollüstig und es macht keinen Unterschied, ob man Arsenik unter frommen oder weltlichen Gesprächen einnehmen lässt.» Das war kein Einzelfall. Der strenge Cäcilianismus des 19. Jahrhunderts verlangte eine Rückbesinnung auf die katholische Tradition. Mit den «allzu fröhlichen» Messen von Mozart und Haydn sollte Schluss sein.

Klostermönch sieht es anders

Ein Aussenseiter in den liturgisch-musikalischen K(r)ämpfen des 19. Jahrhunderts war ein anonym gebliebener Mönch. Auf Mozarts Opernmusik wollte man offenbar auch im Kloster nicht verzichten, vor allem nicht auf den «Don Giovanni». Dieser Mönch arbeitete daher um 1825 die Musik zu diesem Stoff vom umtriebigen Frauenverführer Don Giovanni in eine vollständige Festmesse mit den Sätzen «Kyrie», «Gloria», «Et incarnatus est», «Agnus Dei und «Dona nobis» um. Mozarts Musik muss ihm heilig gewesen sein, sowohl im profanen wie kirchlichen Bereich.

Spannend wurden im Vortrag von Martin Hobi die vergleichende Gegenüberstellung der Klangbeispiele und Noten der Mozart-Oper und deren Messe-Bearbeitung durch den Mönch.

Martin Hobi wird am Samstag, 10. November, in der katholischen Kirche Baden und am Sonntag, 11. November, in der Verenakirche Zurzach die schweizerische Erstaufführung der «Don Giovanni-Messe» leiten.