Ein Banker pro 80 Einwohner: Wie viele Bankiers braucht die Schweiz eigentlich?

Man stelle sich vor, in der Schweiz würde die Finanzaufsicht so reden wie jüngst in Deutschland: «Eine gefährliche Überheblichkeit» hat der Chef der deutschen Bafin Raimund Röseler bei einigen Banken ausgemacht. Dabei habe bei einigen von ihnen schon vor der Coronakrise die Uhr auf fünf vor zwölf gestanden. «Wie auch bei Menschen gilt hier: Wer Vorerkrankungen hat, der hat ein grösseres Risiko, an Corona zu sterben.»

Damit war Röseler noch nicht fertig mit seiner Rede. Unverblümt fordert er zu Kostensenkungen auf. Die Banken arbeiteten einfach nicht effizient genug. Wobei es nicht unbedingt daran liege, dass es zu viele von ihnen gebe. Ob nun 1400 Banken oder nur noch 700, das sei nicht das Problem. Sondern dies: In Schweden komme ein Banker auf 250 Einwohner, in Deutschland aber nur auf 150. Röseler folgert: «Wir haben zu viele Banker.»

Nach dieser Rede bleibt es in Deutschland ruhig. Keine Bank protestiert. Das Handelsblatt berichtet unauffällig. In der Schweiz sind die Befindlichkeiten anders, wie sich an einer Rede im Jahre 2012 zeigt.

Der damalige Finma-Chef Patrick Raaflaub stellte in Frage, ob die Banken ihre gute Stellung würden halten können. Es sei aber nicht seine Aufgabe, ihnen dabei zu helfen. Raaflaub wirkte überrascht, doch die Banken empörten sich. «Schlecht», «immer emotionaler» seien die Beziehungen, die Finma spreche in «verletzender Tonalität».

Schweizer Banker sind nicht nur für Schweizer Einwohner da

Hat es auch in der Schweiz zu viele Banker? Geht es nach Röselers simpler Kennzahl, dann ja. Ende 2019 gab es in der Branche «Finanzdienstleistungen» rund 104’000 Vollzeitstellen. Umgerechnet auf die Bevölkerung kommen somit auf einen Banker nur 80 Einwohnerinnen und Einwohner. Bei den deutschen Banken, von Röseler als ineffizient gescholtenen, sind es mit 150 fast doppelt so viele. Hat Deutschland zu viele Banker, dann die Schweiz sowieso.

Doch ein Finanzplatz ist nicht in eine einzelne Kennzahl zu pressen, wie auch Röseler in seiner Rede durchblicken liess. So sind Schweizer Banker längst nicht nur für Schweizer Einwohner da. Rund die Hälfte der aktuell verwalteten rund 7900 Milliarden Franken kommen aus dem Ausland, auch heute noch – Jahre nach der leeren Drohung des damaligen Bundesrates Hans-Rudolf Merz: «An diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeissen.»

Schweizer Banken sind Exporteure. Unter anderem verkaufen sie hiesige politische Stabilität an ausländische Vermögende. Oder wie es Raaflaub nannte: Einen von etlichen Erfolgsfaktoren, die ausserhalb des direkten Einflussbereichs der Banken lägen.

Wohinter Raaflaub damals ein «dickes Fragezeichen» setzte, ist den Banken gelungen: Weltmarktführer zu bleiben in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung. Laut Bankenverband hält die kleine Schweiz noch immer rund einen Viertel des globalen Marktes für Vermögensverwaltung.

Der Hintergrund zu Röselers harten Worten

Schweizer und deutsche Banken trennen Welten. Was sich wiederum an einer anderen Kennzahl zeigt: Ihr jeweiliger Beitrag an die gesamte jährliche Wertschöpfung ihres Landes. Die Schweizer Banken kommen zusammen mit den Versicherungen auf 9,2 Prozent. Ihre deutschen Kollegen auf 3,9 Prozent. Für die Schweiz ist der Bankenplatz ungleich wichtiger, als es für Deutschland der Fall ist.

All das macht die Schweiz zum Sonderfall in der internationalen Finanzwelt. Deutschlands Banken hingegen fallen ab, was die Wirtschaftlichkeit anbelangt. Der Hintergrund zu Röselers harten Worten findet sich im aktuellen Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, der den Zustand der Branche im vergangenen Jahr analysiert.

Pro 100 Euro Ertrag aus dem operativen Geschäft geben die 1554 Banken durchschnittlich 76 Euro gleich wieder weg für ihren Verwaltungsaufwand. In der Schweiz sind es ungefähr 65 Franken, also deutlich weniger.

Die Deutsche Bundesbank urteilt ähnlich wie Röseler, drückt sich aber höflicher aus. Die Banken hätten ein «personalintensives Geschäftsmodell mit vielen Filialen in der Fläche». Auf eine Filiale kommen 3100 Einwohner. Das ist zwar nicht viel weniger als in der Schweiz mit 3500. Doch nur auf den ersten Blick: In der Schweiz hat es mehr Geld, mit dem man die Filialen arbeiten lässt. Das Bruttoinlandprodukt pro Einwohner ist durchschnittlich 1,8 Mal grösser.

Diskret unter der Meldeschwelle für Massenentlassungen bleiben

Zu viele Banker oder nicht? In der Schweiz wird zu dieser Frage lieber «Neutralität» bewahrt. Die Finma unter heutiger Führung von Mark Branson sagt auf Anfrage nur, man stelle eine Konsolidierung fest. Worunter zu verstehen ist: Banken verschwinden völlig oder gehen in anderen auf – und es gibt weniger Banker als vor zehn Jahren.

Gemessen an Vollzeitstellen sind es 16 Prozent weniger. Und dies obschon in der Gesamtwirtschaft rund 12 Prozent mehr Vollzeitstellen entstanden sind. Doch zu diesem «Marktgeschehen» verhält sich die Finma «neutral», sie greift nicht von sich aus ein. Und sie kommentiert es nicht.

«Der Markt» als anonyme Kraft hat im letzten Jahrzehnt bestimmt: weniger Banker tun es auch. Die Banken müssen sparen, weil die Margen dahinschwinden. Und sie wollen sparen, um Geld freizumachen für ihre Digitalisierung. Im Jargon heisst es dann, die Branche konsolidiere sich.

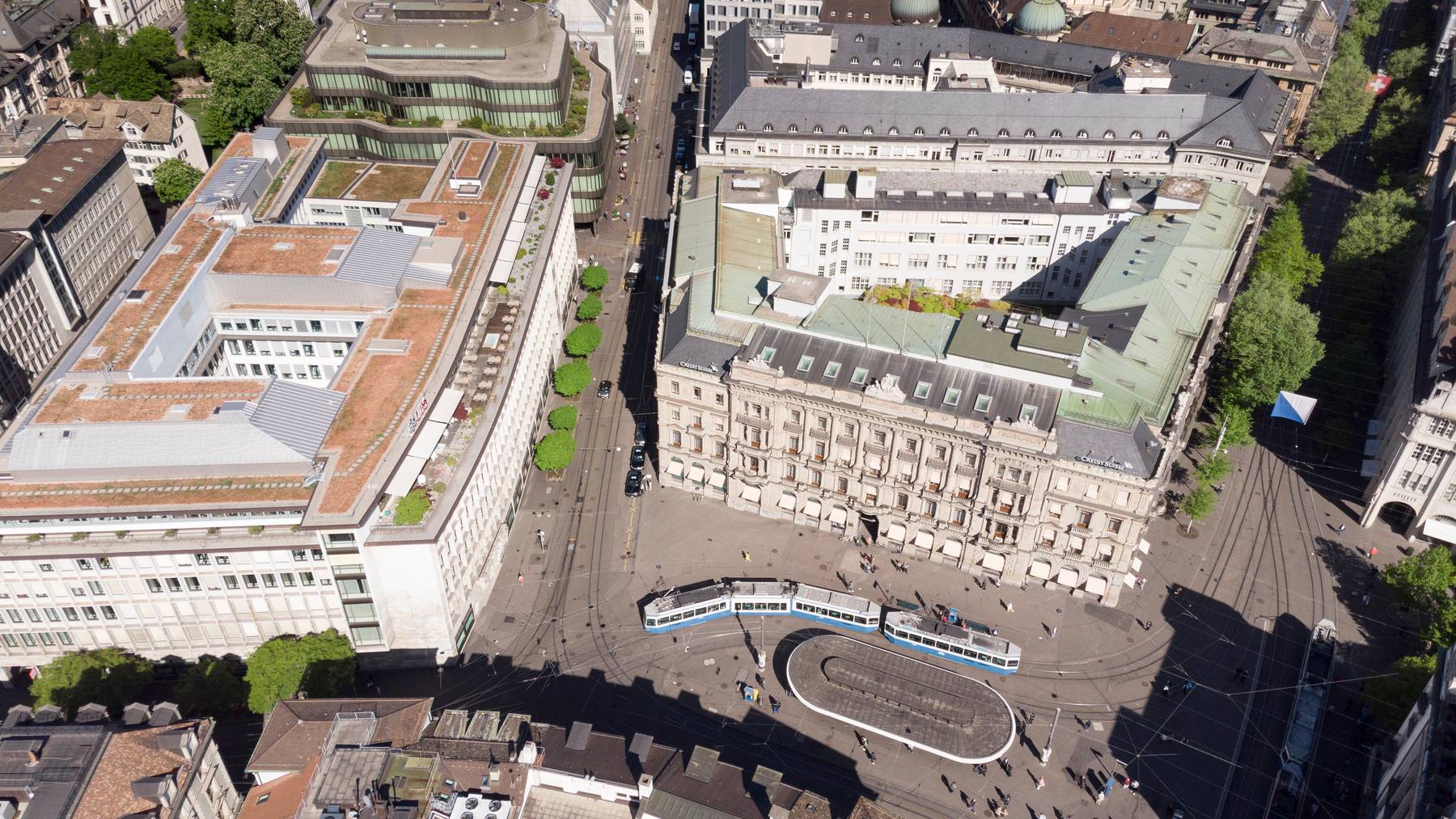

Wobei sie dies in der Coronakrise wieder schneller tut als auch schon. Der Bankpersonalverband kennt gleich mehrere Beispiele von Banken, die derzeit Personal abbauen. Manche tun es offen wie die Credit Suisse, die kürzlich die Streichung von «vermutlich» um die 500 Stellen angekündigt hat.

Doch andere verteilen einen Abbau auf einige Monate oder auf zwei verschiedene juristische Einheiten – so bleiben sie unter der Meldeschwelle für Massenentlassungen. Man mag es diskret.