Gardi Hutter: eine zähe, ungeduldige Flexitarierin

ZUR PERSON

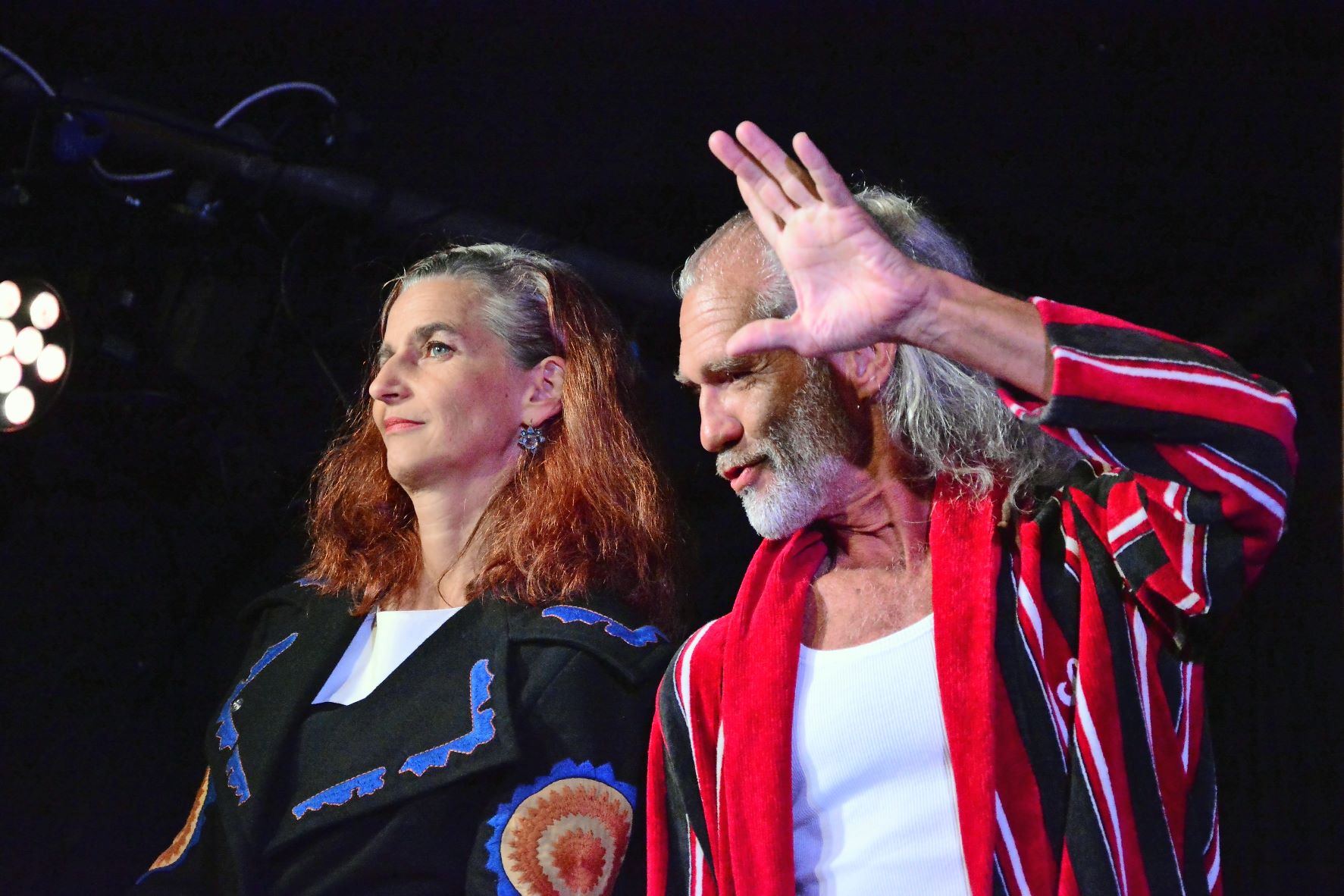

Gardi Hutter

Am 5. März 1953 wird Irmgard Hutter in Altstätten geboren. Sie wächst mit drei Brüdern im Rheintal auf. Nach einer traditionellen, strengen Mädchenerziehung folgt ein Sozialpraktikum in Paris, danach besucht sie drei Jahre lang die Schauspiel-Akademie in Zürich. 1981 feiert sie mit ihrem ersten Programm «Die tapfere Hanna» Premiere. Seither tourt Gardi Hutter mit ihrem clownesken Theater durch die halbe Welt, über 3500 Vorstellungen in 33 Ländern. Sie hat 8 Stücke kreiert und 15 Kunstpreise erhalten. Gardi Hutter lebt seit über 30 Jahren in ihrem Rustico im kleinen Bergdorf Arzo. Mit ihren Kindern Juri (31) und Neda (27) und der Schwiegertochter arbeitet sie an einem Theaterstück, in dem die Generationen aufeinanderprallen. Premiere soll diesen September sein.

Gardi Hutter steht seit bald vier Jahrzehnten als weiblicher Clown im Rampenlicht. Die bald 65-Jährige stellt auch nach über 3500 Vorstellungen in 33 Ländern eine Rarität dar, denn es gibt nach wie vor wenig Clownfrauen, die erst noch weltweit erfolgreich sind. Ihren Durchbruch hat Gardi Hutter, deren Erziehung streng und strikt katholisch war, mit ihrer frechen, ungehemmten und direkten Wäschefrau Hanna erreicht. Ob «Die Souffleuse» oder «Die Schneiderin», ihre Figuren sind keine adretten Barbiepuppen, sondern liebenswerte, eigenwillige Frauenzimmer, die in kein Raster passen. «Zähigkeit» bezeichnet die gebürtige Rheintalerin als ihre beste Eigenschaft, «Ungeduld» als ihre schlechteste. Ihr Solostück «So ein Käse» hat die Wahltessinerin vor 30 Jahren erstmals aufgeführt und tut es seither immer wieder. So am Freitag im Stadtsaal Zofingen, wo Gardi Hutter eine überarbeitete Fassung zeigt.

Gardi Hutter, welchen Käse essen Sie am liebsten?

Gardi Hutter: (Lacht) Den Blauschimmelkäse Roquefort. Der ist so schön würzig und rezent. Käse, Früchte, Getreide und Gemüse liebe und geniesse ich täglich. Vor allem schätze ich es, in einer geselligen Runde essen zu können, das ist Entspannung pur.

Verzichten Sie ganz auf Fleisch?

Nein, ich bin Flexitarierin – also eine Teilzeit-Vegetarierin. Ich esse bewusst wenig Fleisch. Wenn, dann muss es in Bioqualität und aus der Region sein. Mein Fleischkonsum ist ein bewusster Entscheid, der für mich mit Eigenverantwortung zu tun hat. Der extrem angestiegene Fleischkonsum hat drastische Folgen für unsere Umwelt und das Klima.

Sehen Sie sich als Gute-Laune-Clown oder als sozialkritische, politische Künstlerin?

Ich bin beides und muss es auch sein. Ich finde, dass meine Stücke sehr politisch, kritisch sind, aber klar über die Unterhaltung funktionieren. Ich bin nicht tagespolitisch, sondern lebenspolitisch und gesellschaftskritisch. Auf keinen Fall bin ich moralisch, das darf der Clown nicht sein. In meinen Stücken geht es nicht um Donald Trump oder eine andere real existierende Person, sondern um existenzielle Themen wie Angst, Gier, Sehnsucht. Im Stück «Käse» geht es darum, dass die Wohlstandsmaus unbedingt den Käse in der Falle für sich wollte. Das Ende drehte sich früher um die Konsumverfettung. Heute geht es darum, dass die Maus die Falle zumacht, weil sie ihren Käse gegen Eindringlinge verteidigen will. Damit mache ich einen Link, auf die Angst und Abwehrreaktionen fremden Menschen gegenüber. In der Schweiz und anderen Industrieländern verteidigen die Menschen ihren Reichtum.

Können Sie gut teilen?

Ich versuche, möglichst solidarisch zu leben. Ich fühle mich als Schweizerin sehr privilegiert. Wenn wir nicht lernen zu teilen, ist es bedrohlich gefährlich für das Weiterbestehen der Menschheit.

Was ist für Sie wichtig im Leben?

Familie, Freunde und Arbeit. Mit meiner Tochter und meinem Sohn, die beide Musiker sind, und meiner Schwiegertochter als Tänzerin sind wir am Proben für unser gemeinsames Bühnenprogramm, in dem die Generationen aufeinanderprallen. Premiere soll diesen September sein. Allgemein finde ich wichtig, dass wir Menschen nicht nur dorfweit, sondern weltweit gut miteinander umgehen. Wir sind ein Kollektiv.

Auf der Bühne sind Sie wortkarg.

Worte sind zwar der präziseste Ausdruck. Ich will aber tiefer gehen, die Menschen emotional berühren. Dafür braucht es viel Freiraum. Zu viel Gerede schränkt ein – gibt die Richtung vor. Dadurch, dass ich nicht mit der Sprache, sondern auf der emotionalen Ebene das Publikum abhole, funktionieren meine Programme auch im Ausland. Es geht um menschliche Grundgefühle und die sind, ob in Argentinien, China oder in der Schweiz, dieselben. Einzig die wenigen Worte, die ich sage, übersetze ich. Das war auf Chinesisch nicht ganz einfach (lacht). Natürlich überprüfe ich auch, ob die Mimik stimmt, denn das sind auch Codes, die länderspezifisch sind.

Seit bald 40 Jahren sind Sie auf der Bühne. Kommt da nicht Langeweile auf?

Im Gegenteil, ich finde es immer noch sehr spannend und fühle mich glücklich, dass ich diese Arbeit machen darf. All das, was mich an der Gesellschaft gestört hat oder mich noch stört, kann ich im Theater auf meine Weise umsetzen und verarbeiten. Das ist wunderbar. Vor einer Premiere mache ich mir ehrlich gesagt fast in die Hose. Bei den alten Stücken ist der Puls etwas erhöht, aber ich kenne die Stücke in- und auswendig. Sie sind ein Teil von mir. 70 Minuten alleine auf der Bühne zu stehen und ein Fantasiegebilde zu stemmen, ist immer eine Herausforderung, vor allem will ich ja die Zuschauer berühren. Sie sollen lachen, den Tränen nahe sein und auch weinen dürfen.

Welches sind Ihre schönsten Bühnenmomente?

Wenn ein voller Saal lacht, ist es wie ein Rausch. Da befreit sich etwas aus der Tiefe, das niemand kontrollieren kann. Wir brauchen das Lachen zum Überleben, ansonsten wären wir nur noch angespannt und angestrengt. Wer eine Stunde gelacht hat, kann entspannter, freier denken. Die Komik ist eine Art Schmerzmittel. Mit meinen tragikomischen Geschichten möchte ich aufzeigen, dass wir Menschen ganz und gar nicht perfekt sind. Jeder hat Macken, Mängel und kämpft mit alltäglichen Problemen. Darüber und damit auch über sich selber herzhaft lachen zu können, tut gut.

Deshalb sind Ihre Figuren keine adretten Barbiepuppen, sondern eine Sammlung von weiblichen Untugenden.

Genau, denn in den Köpfen ist das Frauenbild immer noch sehr eingeschränkt. Ich möchte die Wahrnehmung erweitern. Frausein bedeutet nicht nur eine gute Mutter, Freundin und Geliebte zu sein. Es ist nicht ein Entweder-oder, sondern viel facettenreicher. Für mich war vor mehr als 40 Jahren die grösste Schwierigkeit eine komische Frau zu erfinden, weil es kein Modell gab. Junge Frauen waren nie komisch, das gehörte sich auch nicht. Es freut mich, dass es heutzutage mehr komische Frauen gibt. Dennoch sind wir immer noch Ausnahmen und einzelne. Ich habe das Gefühl, es liegt daran, dass die Ästhetik immer noch zu hohe Priorität hat. Wer das Ideal möglichst gut auszusehen bedienen will, kann nicht komisch sein. Komik braucht eine Loslösung vom Perfekten.

Im März werden Sie 65 – schicken Sie sich dann selber in den Unruhestand?

Das habe ich mir lange überlegt. Weil mir aber kein neues Hobby in den Sinn gekommen ist, bleibe ich der Bühne treu. Aber ich möchte etwas weniger arbeiten. Das Schwierige ist das Neinsagen. Nicht, dass ich das nicht kann. Vielmehr geht es darum, dass ich Tourneen durchs Ausland nicht ausschlagen kann. Im letzten Jahr war ich in Argentinien und China unterwegs. Ich unterschätze dabei aber immer den Zeitaufwand und die Energie, die diese Tourneen brauchen. Aber dann bin ich halt viel unterwegs und verbringe Zeit mit Warten und komme halt nach drei Wochen Argentinien müde, aber mit unendlich vielen Eindrücken nach Hause.

Freitag, 19. Januar, 20 Uhr, Stadtsaal Zofingen, Gardi Hutter mit «So ein Käse».

Vorverkauf: Stadtbüro Zofingen, 062 745 71 72, Starticket-Vorverkaufsstellen sowie Abendkasse.