Gurlitt-Bild im Aargauer Kunsthaus – bei sieben Werken lässt sich Raubkunst nicht ausschliessen

KUNSTHAUS AARGAU

Einblicke in die Herkunftsforschung

Nora Togni, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Aargauer Kunsthaus von 2017 bis 2019, gibt bei einem öffentlichen Anlass Einblicke in ihre Recherchearbeit zur Herkunft ausgewählter Bilder von Paul Klee. Der Anlass findet am Donnerstag, 22. August, um 19.30 Uhr im Kunsthaus statt. Anschliessend stehen Nora Togni und Sammlungskuratorin Simona Ciuccio für Fragen zum Projekt Provenienzforschung am Aargauer Kunsthaus zur Verfügung.

Das Aargauer Kunsthaus in Aarau hat in einer umfangreichen Forschungsarbeit insgesamt 54 Kunstwerke auf ihre Herkunft und allfällige Zusammenhänge mit Nazi-Raubkunst untersucht. Der grösste Teil der Sammlung erwies sich laut einer Mitteilung als unproblematisch. Einige Werke konnten aufgrund des aktuellen Wissensstands nicht abschliessend beurteilt werden. Bei sieben Werken lässt sich nicht mit letzter Gewissheit ausschliessen, dass es Zusammenhänge mit NS-Raubkunst gibt. «Allerdings liegen keine konkreten Hinweise auf solche Zusammenhänge vor», teilt das Kunsthaus mit.

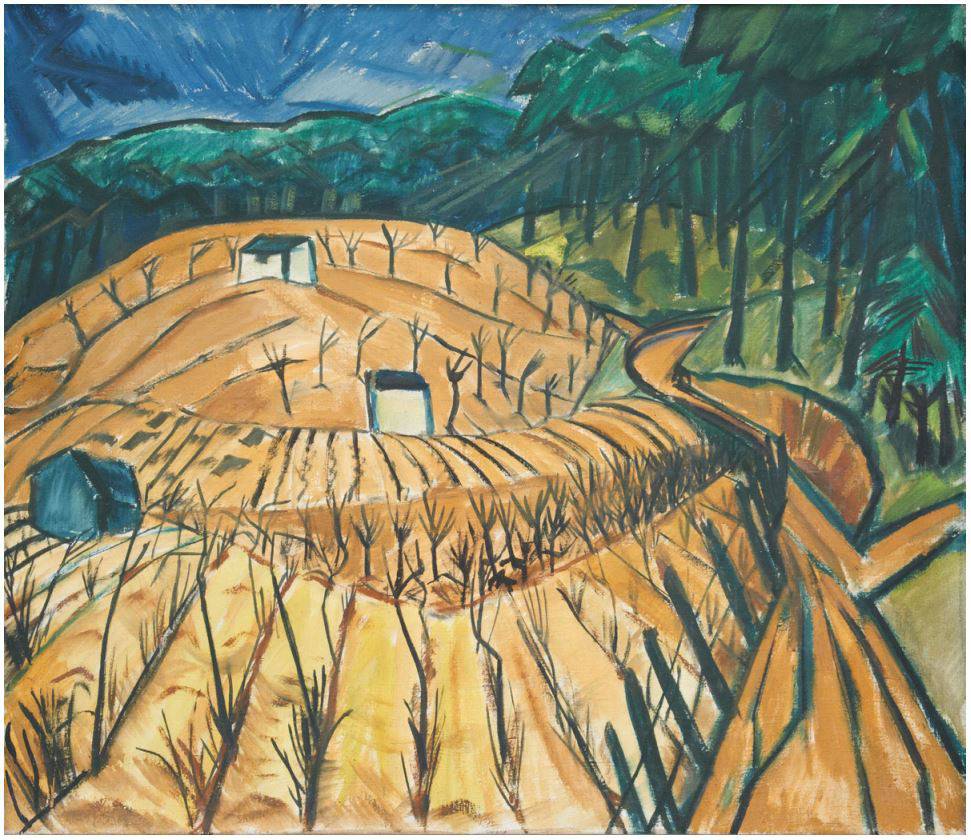

In diese Kategorie fällt zum Beispiel Erich Heckels «Märkische Landschaft» (siehe Titelbild), die bis 1964 als verschollen galt. Bei diesem Bild taucht in den Unterlagen des Aargauer Kunsthauses der Name Gurlitt auf, also der Familien-name des deutschen Kunsthändlers, der seine umstrittene Sammlung dem Kunstmuseum Bern vermacht hatte. Unter den rund 1500 Bildern des 2014 verstorbenen Cornelius Gurlitt wurden sechs als Nazi-Raubkunst identifiziert. Mehr als 300 Bilder sind nach Angaben der Berner Museumsdirektorin Nina Zimmer derzeit noch raubkunstverdächtig.

Bild von Gurlitts Grossonkel

Doch die Fährte «Gurlitt» trügt: Die «Märkische Landschaft» von Erich Heckel, die sich im Aargauer Kunsthaus befindet, war nicht im Besitz von Cornelius Gurlitt. Vielmehr wurde das Bild im Jahre 1914 in der Berliner Galerie von Fritz Gurlitt, einem Grossonkel von Cornelius, ausgestellt. Ein weiteres Bild in der Aargauer Kunsthaussammlung, bei dem ein Raubkunst-Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann, ist Emil Noldes Stillleben (Kuh, japanische Figur und Kopf). Das Werk gehörte einem deutsch-jüdischen Sammler aus Frankfurt. «Selbst nach sorgfältiger, aufwendiger Recherche konnte nicht rekonstruiert werden, unter welchen Umständen das Bild veräussert wurde», heisst es in der Mitteilung. 23 Werke weisen noch Lücken in der Provenienz auf und konnten mangels weiterer Hinweise nicht abschliessend behandelt werden. Aufgrund der heutigen Anhaltspunkte seien sie jedoch tendenziell als unbedenklich einzustufen.

Kunsthaus-Sprecherin Christina Omlin sagt auf Nachfrage: «Wir haben diese nicht von vornherein kategorisierbaren Werke sehr fokussiert und mit Sorgfalt recherchiert und viel Zeit investiert.» Quellen und Listen seien bis zum Ende verfolgt worden, «sodass im Moment fast nur der Zufall neue Anhaltspunkte bringen kann». Omlin hält fest, in der Provenienzforschung in der Kunst sei dies bis zu einem gewissen Grad normal: «Man muss damit rechnen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt anstösst und nicht in jedem Fall alles restlos aufklären kann.»

17 Werke sind unbedenklich

Es gab aber auch mehrere klare Fälle: Bei 17 Werken ist die Provenienz zwischen 1933 und 1945 lückenlos rekonstruierbar und unbedenklich. Darunter fallen neun Werke von Paul Klee und drei Werke von Emil Nolde, die von den Nazis in der Aktion «Entartete Kunst» beschlagnahmt worden waren. Zuvor waren diese Bilder im Besitz öffentlicher deutscher Museen. «Die entsprechenden Museen sind über die Resultate informiert worden», schreibt das Kunsthaus. Bei diesen Bildern gebe es keinen Anspruch auf Rückgabe, weil der deutsche Staat Werke seiner eigenen Sammlung veräussert habe.

Die Herkunfts-Forschung am Aargauer Kunsthaus hatte das Bundesamt für Kultur mit einem Beitrag von 100’000 Franken für zwei Jahre unterstützt. Sprecherin Christina Omlin sagt, im Rahmen der eigenen Stellen und Mittel werde am Kunsthaus weitergeforscht, eine Projektstelle gebe es derzeit nicht. Dennoch solle der Fokus auf zusätzliche Bilder ausgedehnt werden, das Aargauer Kunsthaus will die Herkunft weiterer Werke erforschen. Dies laut Omlin unter der Bedingung, «dass in der fraglichen Zeit zwischen 1933 und 1945 ein Besitzerwechsel der zu untersuchenden Werke stattgefunden hat».