«Ich will endlich wieder richtig kochen!»

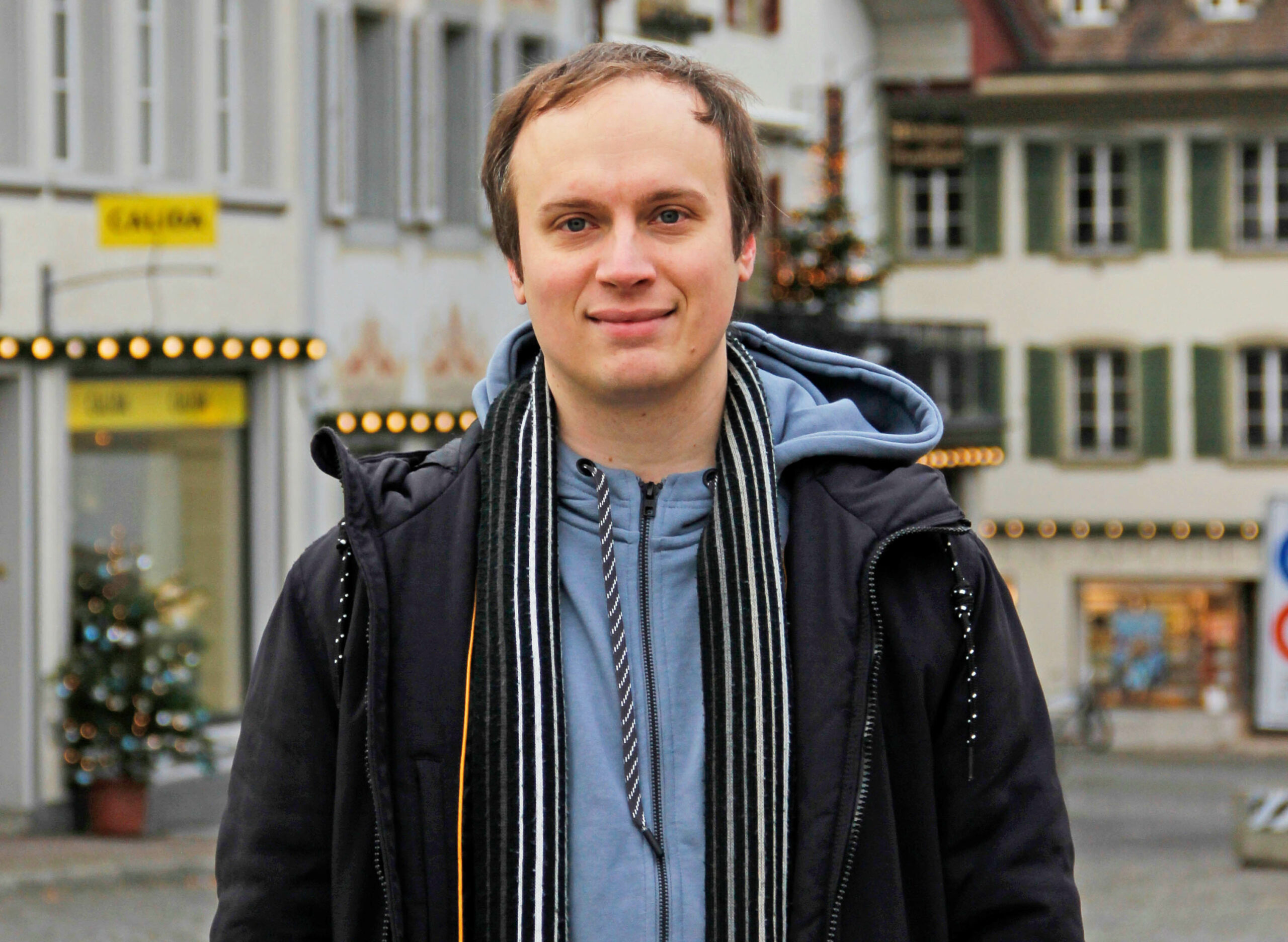

ZUR PERSON

Hannes Baumann wurde 1960 geboren und wuchs in Reiden auf. 1977-1980 machte Baumann im Restaurnat Adler in Nebikon beim legendären «Adler-Seppi» eine Kochlehre. Nach der Ausbildung verbrachte Baumann 8 Jahre auf Wanderschaft im In- und Ausland, wo er in verschiedenen Sterneküchen Erfahrungen sammelte. Seit 1. Dezember 1989 wirtet Baumann im Restaurant «Bahnhöfli» in Wikon, heute bekannt unter dem Namen «bim buume. schönlokal». Baumann ist Präsident von GastroRegionWillisau und Mitglied der «Schweizerischen Gilde der etablierten Köche».

Hannes Baumann, es ist Montag, der 8. Oktober, heute Mittag erscheint der neue Gault Millau Gastroführer. Sind Sie jetzt noch drin oder nicht?

Hannes Baumann: (schmunzelt) Ja, ich bin drin, aber ohne Punktebewertung. Ich habe im Januar meinen Austritt bekanntgegeben, letztes Jahr war ich ja noch offiziell dabei, allerdings nur noch mit 15 Punkten – in den Ausgaben davor hatte ich einen mehr. In meinen Augen haben sie mich letztes Jahr abgestraft an einem Tag, an dem hier sehr viel los war. Die Kritik fand ich dermassen pingelig, dass ich echt Mühe hatte, sie zu verdauen, das muss ich gestehen. Ich spielte allerdings schon zwei Jahre zuvor mit dem Gedanken, nicht mehr bei Gault Millau um Punkte zu kämpfen…

Also war nicht der Punkteabzug ausschlaggebend für Ihren Entschluss?

Der Hauptgrund ist der: Ich habe trotz aller Leidenschaft fürs Wirten ein Leben ausserhalb meines Restaurants und diese Gault Millau Punktejagd nötigt einen doch sehr stark in den Betrieb. Dass die Kritiken immer pingeliger wurden, habe ich ja bereits erwähnt.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Die Zwiebeln in meinem «Carne cruda» waren etwas zu gross, meine Crema Catalan dafür etwas zu dünn (lacht). Wie gross ich die Zwiebeln schneide, das ist alleine meine Sache und ganz sicher kein relevantes Bewertungs-Kriterium. Der Service soll überlastet gewesen sein. Sie müssen verstehen: Viele Gault-Millau- Punkte zu haben, ist teuer. Ich bräuchte in erster Linie mehr Personal, das dann an jenen Tagen, an denen wenig läuft, nur Geld kostet und nichts bringt. Welcher Wirt, vor allem auf dem Land, kann sich das leisten? Daneben wird das Angebot von Gault Millau unterschwellig fast etwas vorgegeben …

Was meinen Sie damit?

Nun ja, wir Wirte wissen schon, was die Testesser von Gault Millau gerne sehen: Käse vom Beeler zum Beispiel oder Gläser vom Gabriel. Auch wenn sie das offiziell natürlich verneinen würden (lacht). Aber ich will fair bleiben: Gault Millau hat mir in all den Jahren sehr viel gebracht, gerade auch die Begleit-Artikel, die jeweils zum neuen Gastroführer erscheinen, wie etwa «Wild isst man beim Jäger» und ähnliche Stories. Das ist sensationelle Werbung. Dafür bin ich dankbar.

Wie hat Gault Millau-Chefredaktor Urs Heller auf Ihr Austrittsschreiben reagiert?

Er wollte den Austritt nicht akzeptieren und bat um ein Gespräch. Er versicherte mir, ich sei für ihn nach wie vor ein sicherer Wert in der Innerschweiz. Ich erklärte ihm, dass mein Entschluss feststehe und ich den Punkte-Druck, der – wenn auch teilweise nur unterschwellig – immer da war, einfach nicht mehr haben möchte. Ich will einen Tag auf der Jagd im Wald verbringen können, ohne mich ständig sorgen zu müssen, dass im Betrieb alles perfekt läuft und dass keine Testesser vorbeikommen. Zudem war ich entschlossen, das neue Konzept, mit dem wir jetzt gestartet sind, in die Tat umzusetzen. Am Ende machte mir Herr Heller ein Angebot: Ich erscheine nochmals im neuen Gault Millau, allerdings ohne Punkte, dafür wird mein neues Konzept vorgestellt. Einfach verschwinden gehe nicht, meinte Heller, sonst würde ihn die halbe Welt fragen, was denn los sei, ob «der Buume» tot sei… (lacht).

Stimmt die Regel «Je mehr Sterne, desto mehr Geld verdient der Wirt»?

Das kann man überhaupt nicht so sagen, nein. Die allerbesten Köche der Schweiz mit den höchsten Punktezahlen können ihre Betriebe nur dank Sponsoren führen. Und wenn die Geld verdienen, dann eher mit Zusatzgeschäften wie Werbeverträgen, zu denen sie Ihrer Bekanntheit wegen kommen. Ich war auch schon bei Andreas Caminada, das Restaurant war voll, der Service super, das Essen hervorragend, er selber ist ein sympathischer Typ – ein wirklich gelungener Abend. Trotzdem möchte ich nicht mit ihm tauschen. In der Spitzengastronomie gerät man in Gefahr, zu vereinsamen. Stammgäste, die er wirklich persönlich kennt, hat Caminada nur ganz wenige. Zu ihm gehen viele Leute ein Mal im Leben, oder vielleicht alle zwei, drei Jahre, aber sicher nicht zwei Mal pro Woche.

Ich gehe davon aus, dass das bei Ihnen etwas anders aussieht?

Ich habe das Riesenglück, viele tolle Stammgäste zu meinen Kunden zählen zu dürfen. Ein Ehepaar aus Schöftland kommt seit gut 25 Jahren mindestens ein Mal in der Woche zu uns essen und feierte hier unzählige Geburtstage und Firmenfeste. Nach der Pension hatte das Paar vor, nach Luzern zu ziehen. So weit kam es allerdings nicht. Bald teilten mir die beiden mit, der Plan sei aus einem bestimmten Grund gestorben: «Du bist einfach zu weit weg, Hannes!». Das Paar wohnt heute in Rothrist – wegen mir (lacht)! Solche Gäste sind viel mehr wert als jeder Stern, genau für diese Leute will ich kochen, nicht für irgendwelche Testesser!

Reden wir über ihr neues Konzept: Sie haben neu Dienstag bis Donnerstag und Sonntag am Mittag, Freitag und Samstag am Abend geöffnet. Was hat sich punkto Essen geändert?

Es wird weniger à–la–minute–Gerichte geben und grundsätzlich keine Karte mehr, sondern eine grosse Tafel, auf der wöchentlich neue Gerichte stehen. Ich möchte wieder vertieft in die klassische französische Küche zurückgehen. Ein gutes Siedfleisch, Kalbskopf-Bäckchen, auch hausgemachten Schwartenmagen haben wir im Angebot. Richtiges Kochen! Cordon Bleue und Schnipo kann man an vielen anderen Orten essen, ich möchte lieber Gerichte anbieten, die man anderswo nicht bekommt. Wichtig war mir vor allem die Fokussierung auf gutes Essen, den Schnickschnack brauchen wir nicht mehr. Wir bieten übrigens auch keine Zweiertische mehr an, erst ab vier Personen gibt es einen eigenen Tisch. Wir platzieren acht Personen am Stammtisch, die sich teilweise nicht kennen. Das hat bereits in den ersten Wochen zu sehr interessanten Konstellationen und Gesprächen geführt.

Was hat sich mit dem neuen Konzept sonst noch verändert?

Neu verkaufen wir auch hausgemachte Produkte wie Pasta, Saucen, Pestos und Würste. Dann möchte ich aber auch fertig gekochte Gerichte wie zum Beispiel Rehpfeffer portionenweise anbieten, Rotkraut und Knöpfli natürlich inklusive. Gerichte, die in der Zubereitung so arbeits- und zeitintensiv sind, dass man sie zu Hause kaum kochen mag.

Eine grosse Leidenschaft von Ihnen sind Ihre Pferde …

Richtig (lacht)! Ich liebe es, mit Pferd und Wagen auszufahren. Aus diesem Grund biete ich nun auch Kutschenfahrten inklusive Verpflegung an. Wir haben einen Gesellschaftswagen in einen «Fondue-Wagen» umgebaut und bereits erste durchwegs positive Erfahrungen gesammelt. Wir fahren zweieinhalb Stunden über Land, während die Gäste Fondue essen. Weitere Wagen für Hochzeiten und Gourmet-Ausfahrten für kleinere Gruppen oder verliebte Paare sind ebenfalls in Arbeit. Da geht wirklich ein Traum von mir in Erfüllung. Und das Interesse an den Fahrten ist schon jetzt – ganz ohne Werbung – sehr gross.

Wäre Ihr Leben als Wirt einfacher, wenn Sie mitten in Luzern einen Betrieb hätten?

Ganz sicher, wenigstens in wirtschaftlicher Hinsicht. Persönlich möchte ich es nicht, weil ich ein Landmensch bin. Hier am Bahnhof Wikon habe ich so gut wie gar keine Laufkundschaft – in der Stadt sieht das natürlich ganz anders aus. Ein weiterer Nachteil der meisten Restaurants auf dem Land ist die fehlende ÖV-Anbindung. Das wiederum hat Auswirkungen auf den Alkohol-Konsum, die Gäste müssen ja Ende Abend mit dem Auto wieder nach Hause. Und wenn die Polizei, wie auch schon, fast täglich Kontrollen macht in Brittnau, dann spüre ich das ganz direkt. Als ich vor 30 Jahren hier angefangen habe, war die Welt eine andere.

War es einfacher früher?

Auf jeden Fall! Am Freitagmittag kamen zum Beispiel die Geschäftsherren zum Business-Lunch, der problemlos bis in den späten Nachmittag dauern konnte. Es wurde flaschenweise Wein getrunken. Und üppig gegessen. Mit all den Arbeitern der nahen Industriestrasse, die zum Znüni kamen und Bier tranken, Sandwiches assen und sich danach einen Kafi-Träsch genehmigten, konnte man vier- bis fünfhundert Franken Umsatz machen. Pro Tag! Entscheidend ist auch, dass es früher keine Mehrwertsteuer gab. Die hat vielen Wirten das Genick gebrochen.

Eine weitere Passion, die Sie seit gut 25 Jahren pflegen, ist die Jagd. Jagen Sie primär wegen des Fleisches oder aus anderen Gründen?

Ich selber schiesse sehr wenige Tiere, wir würden verhungern, wenn wir nur das hätten, was ich geschossen habe (lacht). Für mich ist die Herbstjagd das Allerschönste. Das Zusammensitzen und plaudern, das Gesellschaftliche ist mir sehr wichtig. Ich mag es wahnsinnig, in der Natur zu sein– könnte ich nicht ins Grüne schauen, ich würde zu Grunde gehen. Früher hatte ich auch Jagd-Hunde und plane eigentlich, wieder welche anzuschaffen, ich muss nur noch meine Partnerin davon überzeugen (lacht). Für den Betrieb ist die Jagd natürlich eine Top-Sache: ich verkaufe wirklich ausschliesslich Wild aus der Region, was bedeutet, dass es hauptsächlich Reh im Angebot hat, das ich auf die verschiedensten Arten zubereite. Ich zerlege die Tiere auch gerne selber und versuche, nach der «Nose-to-Tail»-Philosophie wirklich alle Stücke zu verwerten.

Ist Wild nach wie vor beliebt?

Sehr! Die Wildsaison ist für uns ein Top-Geschäft. Wild ist sehr aufwändig in der Zubereitung, das kommt uns Wirten sicherlich zugute. Und es ist teures Fleisch, darum überlegt sich ein Laie zwei Mal, ob er sich an einen Rehpfeffer wagen soll.

Das Leben als Wirt, ganz besonders auf dem Land, ist hart: Lange Arbeitstage, wenig Verdienst, ungünstige Arbeitszeiten. Warum wollten Sie unbedingt Koch werden und später Wirt?

Die Arbeitszeiten haben mich nie gestört, weil meine Kollegen oft da waren, wo ich gearbeitet habe. Das schönste am Kochberuf und am Wirten sind die täglichen, direkten Komplimente von den Gästen. Ich gehe ganz bewusst immer an die Tische und frage, wie es geschmeckt hat. Nicht, weil ich auf Lobhudelei aus bin, sondern weil es mich echt interessiert, was die Leute von meinem Essen halten. Wenn ich ab und zu etwas herausgebe, was nicht gut war, kann mich das auch heute noch zwei Wochen lang beschäftigen. Da bin ich sehr ehrgeizig, das muss ich zugeben. Ich will, dass jemand, der hier essen kommt, auf jeden Fall richtig zufrieden hier wieder rausgeht. Das ist meine Leidenschaft! Man muss tatsächlich extrem angefressen sein vom Wirten, um diesen Ehrgeiz über Jahrzehnte aufrecht zu erhalten.

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Wird die Zahl an Gastrobetrieben auf dem Land weiter abnehmen?

Da bin ich mir sicher, ja. Sehen Sie sich Reiden an, wo ich aufgewachsen bin: ein Paradebeispiel für die Entwicklung der Gastronomie auf dem Land. In meiner Jugend hatte Reiden das Isebähnli, den Schwanen, den Mohren, das Oberdorf, den Esel, den Frohsinn, das Café Keist, die Sonne und das Badi-Kafi. Neun Betriebe! Heute existieren noch Schwanen, Sonne, Esel und Badi-Kafi. Der Esel ist bereits verkauft, es ist noch eine Frage von zwei, drei Jahren, dann wird der abgerissen. Also bleiben noch Sonne, Schwanen und Badi-Kafi, wobei man beim Schwanen auch schon munkelt, der werde abgerissen und durch einen Wohnblock ersetzt. So sieht die Zukunft aus.