SP-Grossrätin Hösli: «Ich bin ein regelrechter Newsjunkie»

ZUR PERSON

Viviane Hösli (34) wuchs in der Ostschweiz auf und besuchte in Zofingen die Bezirksschule. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Buchhändlerin und danach berufsbegleitend die Kaufmännische Berufsmaturität in Lenzburg. Seit 2008 ist sie in der Sozialdemokratischen Partei engagiert. 2009 bis 2013 war sie Einwohnerrätin in Zofingen, 2012 kam Sohn Lukas zur Welt. Seit 2013 sitzt sie für die SP im Grossen Rat. Sie ist Co-Präsidentin SP Frauen Aargau, Vizepräsidentin der Gewerkschaft Syndicom Aargau, Mitglied der Berufsbildungskommission im Kanton Aargau und Geschäftsführerin bei ArbeitAargau, dem Dachverband der Arbeitnehmendenorganisationen. Letztes Jahr wurde sie erneut in den Einwohnerrat Zofingen gewählt. Sie wohnt in der Altstadt.

Frau Hösli, Wie überrascht waren Sie vom Rücktritt Pascale Bruderers?

Sehr. Ich konnte am Parteitag, an dem sie den Rücktritt bekannt gab, nicht teilnehmen. Ich erfuhr es über Twitter. Ich war sehr erstaunt, aber nach dem ersten Schock hatte ich auch Verständnis. Sie ist einer Situation, in der sie sich überlegen muss, wie es beruflich weitergeht.

Ist es auch richtig, dass Politikerinnen und Politiker nach einer Weile im Amt das Feld räumen?

Pascale war ungefähr 20 Jahre lang in der Politik, eine sehr lange Zeit. Was heisst das Feld räumen? Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob man ein politischer Mensch ist oder nicht. Das kann man auch nach 20 Jahren in der Politik nicht ablegen. Aber es ist durchaus sinnvoll, wenn man auch mal Platz macht für neue Kräfte. Bei Pascale hatte ich aber nicht das Gefühl, dass jetzt dafür der Zeitpunkt wäre.

Der Rücktritt stellt die SP vor eine grosse Herausforderung.

Ständeratswahlen sind immer grosse Herausforderungen, vor allem, wenn man neu antritt. Das ist für jede Partei so. Wenn ich unser Personal anschaue, bin ich zuversichtlich, dass wir eine geeignete Kandidatur finden, um den linken Sitz im Aargau zu verteidigen.

Was sind Ihre Pläne fürs Wahljahr 2019? 2015 kandidierten Sie für den Nationalrat.

Ich werde sicher eingespannt sein, aber ich trete nicht an, zumindest im 2019 nicht. Ich habe einen anspruchsvollen Job, bin auf kantonaler Ebene als Grossrätin engagiert und in Zofingen als Einwohnerrätin – das reicht für den Moment.

Was werden die grossen Themen im Wahlkampf sein?

Es gibt Themen, von denen ich mir wünsche, dass sie im Wahlkampf wichtig werden. Die Steuervorlage 17 und Fragen rund um die Unternehmensbesteuerung. Dann sicher die digitale Transformation: Wie gehen wir die anstehenden Fragen in der Arbeitswelt an? Die Signale sind leider noch sehr zögerlich, dass man dieses Thema anpacken möchte. Sicher weiter beschäftigen wird uns das Asyl- und Migrationsthema. Ich wünschte mir, die Diskussion würde hier sachlicher geführt wird. Dann wird auch Europa ein Thema sein, wichtig hier die Personenfreizügigkeit und die flankierenden Massnahmen.

Haben Sie den Eindruck, durch die Digitalisierung kommen die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunehmend unter Druck?

Ja. Einerseits verändert sich der Arbeitsmarkt, es gibt neue Berufsbilder, neue Ausbildungs- und Weiterbildungswege. Es werden Berufe verschwinden, bei anderen brauchen wir dringend mehr Ausbildung. Hier stehen alle, Arbeitgebende und –nehmende, unter grossem zeitlichem Druck. Der andere Aspekt ist der aktuelle Angriff aufs Arbeitsgesetz. Es wird unter dem Deckmantel der Digitalisierung versucht, den Schutz der Arbeitnehmerinnen und –nehmer auszuhöhlen. Hier werden Forderungen gestellt, die so gar nicht notwendig wären.

Wie meinen Sie das konkret?

Seit Anfang 2016 sind alle Arbeitgeber in der Schweiz verpflichtet, dass die Angestellten ihre Arbeitszeit erfassen. Man fand damals eine Lösung, der die Sozialpartner zustimmen konnten. Im gleichen Jahr erfolgten die ersten Angriffe aus dem Parlament: Die Erfassung der Arbeitszeit sei unnötig. Dabei ist dies etwas sehr Grundlegendes.

Die Arbeitszeiterfassung stellt manche Betriebe tatsächlich vor zusätzliche bürokratische Hindernisse.

Sie haben hier ein Smartphone, ich habe eines. Es gibt Apps, um die Arbeitszeit einfach zu erfassen und in Excel-Tabellen zu exportieren. Ich sehe die Hürden nicht, gerade wenn man bedenkt, welchen Aufwand Unternehmen rund um die Leistungserfassung sonst betreiben.

Sie kritisieren auch die Forderung, das Fenster für die Arbeitszeit im Homeoffice von 14 auf 17 Stunden zu erhöhen?

Ja, denn ist ein Angriff auf die Ruhezeit. 17 Stunden heissen konkret: Wenn ich um Mitternacht das letzte Mail schicke, müsste ich bereits morgens um 7 Uhr wieder erreichbar sein.

Eine solche Regelung käme Leuten entgegen, die ihre Arbeitszeit im Homeoffice flexibler gestalten möchten.

Es gibt Leute, die arbeiten gerne abends und nachts. Die brauchen dafür am Morgen ihren Schlaf. 7 Stunden Ruhezeit sind aus gesundheitlicher Sicht einfach zu wenig. Zudem ist heute rund um Homeoffice schon sehr viel möglich, deshalb sehe ich eine Behinderung, die durch die heutige Regelung bestehen soll, nicht. Wenn man die Ruhezeit regelmässig verkürzt, wie es FDP-Nationalrat Thierry Burkart vorschlägt, dann ist das in höchstem Masse ungesund. Der Arbeitgeber hat ein Interesse und eine Verpflichtung, für die Gesundheit der Angestellten besorgt zu sein.

Sollte es generell ein Recht auf Unerreichbarkeit geben?

Ja, ich denke, das wäre notwendig. Wir sollten darüber nachdenken, wie entsprechende Regeln aussehen sollten. Ich denke, dass innovative Unternehmen solche Regelungen künftig in ihre Arbeitsverträge aufnehmen werden. Ihnen ist es ein Anliegen sein, dass die Angestellten gesund sind.

Wie sieht ihr Medienkonsum aus?

Ich lese täglich das Zofinger Tagblatt und die Aargauer Zeitung, als E-Paper und auch Wochenzeitungen, wie die Woz. Dann stosse ich in den sozialen Medien immer wieder online auf spannende Artikel und höre viel Radio. Eigentlich bin ich ein regelrechter Newsjunkie.

Ihr Sohn ist 5. Ist sein Medienkonsum schon ein wichtiges Thema?

Ja, Fernsehen und iPad üben auf ihn natürlich einen grossen Reiz aus. Ich habe damit einen relativ lockeren Umgang, mein Sohn würde das aber wohl anders sehen. Mir ist wichtig, dass er gerade in seinem Alter mehr spielt als konsumiert. Als Buchhändlerin nimmt bei uns das Vorlesen einen grossen Stellenwert ein; jeden Abend vor dem Zubettgehen gibt es eine Geschichte.

Hat Sie Ihr Interesse an Büchern und am Lesen zur Lehre als Buchhändlerin geführt?

Ja, ich bin eine Leseratte. Schon als Kind war ich das, vielleicht auch, weil wir zu Hause keinen Fernseher hatten. Ich lese auch heute noch viel. Wenn man sehr viele politische Texte lesen muss, kommt leider manchmal das Lesen als Vergnügen zu kurz.

Lesen Sie nachts?

Vor dem Einschlafen lese ich noch etwas, einen Roman oder so. Leider gibt es Phasen, in denen ich kaum noch dazu kommen, darüber hinaus ein Buch in die Hand zu nehmen.

Wenn Sie an einem Podium in drei vier Sätzen sagen müssen, warum Sie gegen «No Billag» sind – was sind die schlagendsten Argumente?

Grundsätzlich kann man drüber diskutieren, welches öffentlich-rechtliche Angebot man finanzieren will. Bei dieser Initiative geht es aber nicht darum, was wir finanzieren, sondern ob: Soll es künftig noch öffentlich-rechtliche Sender geben oder nicht? Es geht also um alles oder nichts. Von links bis rechts ist heute nahezu unbestritten, dass es eine Medienförderung braucht. Wenn man dem ebenfalls zustimmen kann, muss man am 4. März unbedingt Nein stimmen.

Ist noch «No Billag» nicht die Quittung an Bürgerliche und vor allem die SP, die nicht über den Service public debattieren wollte?

Ich sehe die Diskussionsverweigerung, die Sie hier ansprechen, nicht. In den letzten Jahren wurde sehr viel über den Service public diskutiert. 2015 haben wir über das Gebührengesetz abgestimmt, damals wurde ausführlich diskutiert. Und nochmals: Bei der «No-Billag»-Initiative geht es nicht darum, wie der Service public aussehen soll, sondern, ob es künftig überhaupt einen Service public im Bereich Radio und Fernsehen gib.

Warum? Die Initianten sagen, der Markt werde das übernehmen.

Ja, das behaupten vor allem die so genannten libertären Kreise, die finden, dass es den Staat gar nirgends braucht. Es ist aber klar, dass im Bereich der Informationssendungen insbesondere im Fernsehen der Markt nicht spielen würde. Und das sage nicht ich, sondern Avenir Suisse – nicht gerade meine politischen Freunde. Der Markt ist einfach zu klein. Wir sind ein kleines Land mit vier Sprachen, die wir abdecken müssen. Der heutige Verfassungsartikel garantiert eine Vielfalt, bei der die gesellschaftlichen, sprachlichen und politischen Minderheiten zu Wort kommen. «No Billag» will das kippen.

Die SRG werde es auch bei einem Ja weiter geben, einfach in einer anderen Form, sagen die Befürworter.

Die SRG ist eine öffentlich-rechtliche Institution, die es so nicht mehr geben dürfte. Ob es weiterhin ein finanziertes Angebot geben würde? Das wäre eventuell möglich. Die Frage ist aber: Ist das sinnvoller und ist es effizienter? Neuseeland beispielsweise subventioniert keine TV-Sender, sondern einzelne Sendungen. Das Land schreibt seine Subventionen jeweils aus. Die Folge ist nicht etwa mehr Wettbewerb, sondern eine gewaltige Bürokratie und eine eigene Staatsbehörde. Ob die Mehrheit das will? Ich bezweifle es.

Wie viel Billag-Gebühr ist gerechtfertigt?

Mir persönlich ist das Angebot sehr viel wert, ich nutze viele Angebote, obwohl ich kein Fernsehgerät habe. Ich sehe aber auch, dass die Höhe der Billag-Gebühr für Leute mit tiefem Einkommen schwierig sein kann. Ich erinnere mich sehr gut an die erste Billag-Rechnung, die ich mit meinem Lehrlingslohn zahlen musste, da ich schon von zu Hause ausgezogen war. Ich kam ins Schwitzen, damit rechnete ich gar nicht. Solche Gebühren sollten deshalb einkommensabhängig sein: Man sollte je nach Einkommen die öffentlich-rechtlichen Sender mitfinanzieren müssen. In welcher Höhe genau, kann ich so jetzt nicht sagen.

Wo würden Sie bei Reformen den Hebel ansetzen? Auf was können wir verzichten?

Aus meiner Sicht dürfte man natürlich das «Echo der Zeit» niemals abschaffen. Aber weil mein Geschmack nicht entscheidend ist, kann ich nicht sagen, was es braucht und was nicht. Darüber soll es eine öffentliche Diskussion geben. Diesbezüglich hat sich die SRG in den letzten Jahren angreifbar gemacht. Die demokratischen Strukturen der SRG dürften lebendiger sein; sie könnte mit dem Publikum intensiver diskutieren, was dieses sehen will und was nicht. Was man auch sagen muss: Die SRG ist ein Verein. Jede und jeder kann beitreten und seine Anliegen einbringen.

Steht unser demokratisches System bei einem Ja auf dem Spiel oder ist das nicht einfach Angstmache?

Ich traue unserer Demokratie sehr viel zu, sie würde bei einem Ja nicht untergehen. Sicher ist aber: Es wird nichts besser, wenn die Initiative angenommen wird. Was mir Sorgen macht, ist der Konzentrationsprozess bei den Medien aktuell. Wir sollten aber nicht nur die klassischen Medienplayer anschauen – Zeitungen, Fernsehen, Radio. Es gibt viel grössere Player wie Facebook, Google und Amazon. Wenn wir deren Einfluss in Betracht ziehen wird klar, dass wir heftig darum kämpfen müssen, weiter Schweizer Informationssendungen anzubieten. Ein Vorteil des jetzigen Verfassungsartikels ist auch die Ombudsstelle; da kann ich mich direkt beschweren. Versuchen Sie so etwas mal bei Google. Sie landen in Berlin oder London und warten möglicherweise monatelang auf eine Antwort, wenn überhaupt eine kommt.

Was ist denn der unverzichtbarste Teil des heutigen Angebots?

Die ausgewogene Information, die die politischen und gesellschaftlichen Minderheiten berücksichtigt. Ich halte auch die Kulturförderung für sehr wichtig. Beispielsweise auch Angebote wie das Radio «Kanal K», das regionalen Bands und Kulturanbietern eine Plattform bietet.

Kanal K profitiert ebenfalls von Billag-Geldern?

Ja, und Tele M 1 für seine Informationssendungen auch. Man vergisst häufig bei der aktuellen Diskussion, dass es nicht nur um die SRG geht, sondern auch um viele unabhängige Lokalstationen.

Journalistinnen und Journalisten der Schweizerischen Depeschenagentur – kurz SDA – haben kürzlich gestreikt. Müssten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Druckmittel häufiger einsetzen, um ihre Anliegen durchzusetzen?

Es wird in der Schweiz ein bisschen mehr gestreikt als auch schon. Ein Streik fällt aber nicht einfach vom Himmel: Zuerst wird immer verhandelt. Wenn nicht verhandelt werden kann, dann kann es zum Streik kommen. Den SDA-Angestellten passierte das: Sie wollten verhandeln, stiessen aber auf geschlossene Türen. So kam es zum Streik. Die SDA-Journalistinnen und –Journalisten machten sich vor allem auch Sorgen wegen der Qualität des Angebots, das für die Schweizer Medienlandschaft sehr wichtig ist.

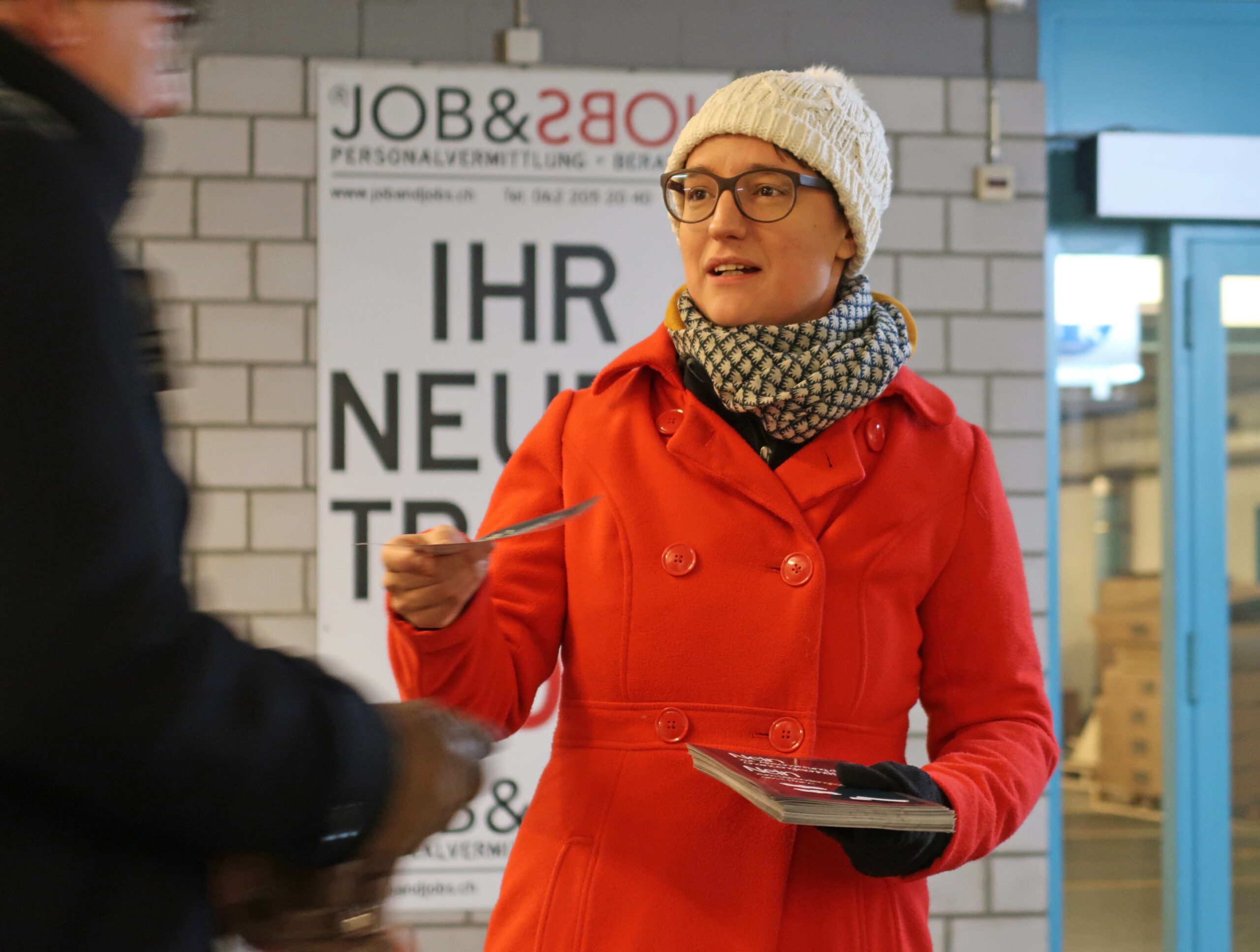

Sie haben diese Woche am Bahnhof Zofingen Flugblätter verteilt, sie kämpfen gegen das neue Stipendiengesetz. Warum?

Der Aargau muss wegen dem gesamtschweizerischen Konkordat sein Stipendiengesetz anpassen. Der Grosse Rat hat beschlossen, dass es künftig keine reinen Stipendien mehr geben soll. Ein Drittel davon muss zwingend als Darlehen bezogen werden. Alle, die künftig also Stipendien beziehen, wären nach dem Studium verschuldet. Stipendien sind aber für Leute vorgesehen, die ihre Ausbildung nicht selber finanzieren können. Im Sinne der Chancengleichheit ist es falsch, wenn man diese Leute zwingt, sich zu verschulden. Der Kanton Aargau belegt in Standortrankings in puncto Steuern und Erreichbarkeit immer vordere Ränge. Bei den gut ausgebildeten Leuten aber haben wir einen enormen Mangel. Deshalb ist es im Interesse des Kantons, dass wir mehr Fachkräfte haben, die eine höhere Ausbildung absolvieren. Wenn wir den Zugang erschweren, ist das für den Kanton alles andere als gut.

Ist es nicht auch richtig, die jungen Leute in die Verantwortung zu ziehen, ihr Studium zügig zu Ende zu bringen und dem Staat etwas zurückzugeben?

Grundsätzlich kann ich diese Logik nachvollziehen. Das machen die Leute, die Stipendien beziehen, aber heute schon, indem sie nach dem Studium mehr Steuern bezahlen. Wenn wir das Splittingsystem einführen, werden eher weniger Leute Stipendien beziehen, dafür neben dem Studium mehr arbeiten und dadurch ihre Studienzeit verlängern. Der Kanton zahlt aber für jede Studentin, jeden Studenten jährlich Beiträge; also könnten sich auch diese Kosten erhöhen. Fakt ist zudem, dass Leute Stipendien auch für Ausbildungen beziehen, in denen man später nicht so viel verdient, im Bereich der Pflege etwa. Genau dort brauchen wir aber die Fachleute dringend. Wir sollten deshalb gerade im Aargau alles daransetzen, den Zugang zu höheren Ausbildungen nicht zu erschweren.