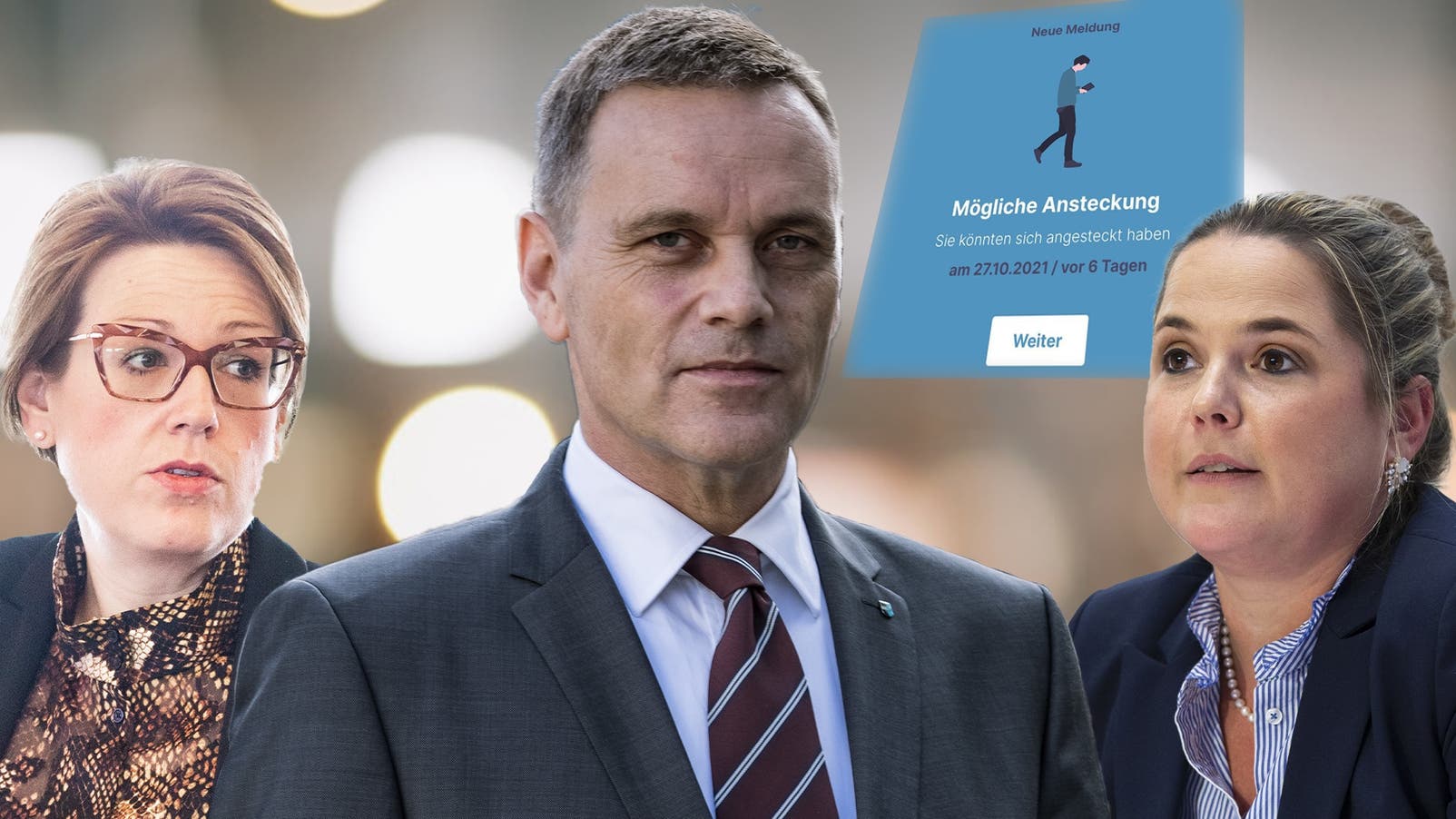

«Ich beobachte genau, wer sich ansteckt»: Chefinfektiologe Fux über Senioren sowie Maskenpflicht in Clubs und Läden

Die Covid-Taskforce des Bundes warnt davor, dass die Zahl der Spitaleinweisungen und Todesfälle wieder steigen könnte. Spüren Sie davon bereits etwas?

Christoph Fux: Wir haben mehr Fälle. Aber noch nicht in einem Ausmass, das beunruhigend wäre. Im Moment kümmern wir uns überwiegend um Coronapatientinnen und Coronapatienten, die auf der Bettenstation behandelt werden können und nicht auf die Intensivstation müssen. Die Kapazität ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Das kann sich aber innert Tagen völlig ändern.

Die steigenden Fallzahlen schlagen sich jeweils erst verzögert in der Zahl der Hospitalisierungen nieder. Beunruhigt Sie das?

Das ist so. Unsere Erfahrung zeigt klar, dass es zwei bis drei Wochen dauert, bis wir im Spital spüren, was wir heute an Zunahme bei den positiven Testungen sehen. Wer sich jetzt ansteckt, kann weitere Personen anstecken – schon Tage bevor er selber Symptome entwickelt. Es dauert im Schnitt fünf Tage, bis bei Angesteckten Symptome auftreten. Dann geht es weitere zwei Wochen, bis sie schwer krank werden.

Wie bereiten Sie sich auf diesen möglichen Anstieg der Zahlen bei den Coronapatienten vor?

Wir haben am Kantonsspital Aarau (KSA) eine designierte Abteilung, auf der Verdachtsfälle und bestätigte Fälle behandelt werden. Wir trennen Covid-Patienten strikt von anderen Patientinnen und Patienten. Im Moment ist es eine Abteilung. Wir können aber – je nach Bedarf – auf zwei, drei oder vier Abteilungen ausbauen.

Im Frühling wurden nicht dringliche Behandlungen und Operationen verboten. Steht das im Moment auch zur Diskussion?

Dieser Entscheid liegt nicht bei uns. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es noch einmal ein Verbot geben wird. Es ist heute kein Alles oder Nichts. Im Februar war das wichtig, um sich seriös vorbereiten zu können. Heute haben wir im KSA ein Drei-Stufen-Modell. Im Moment sind wir immer noch im Normalmodus. Je nach Entwicklung können wir in einen verschärften Modus kommen, wo dann mehr Intensivplätze für Covid-Patienten reserviert und der Normalbetrieb Schritt für Schritt eingeschränkt werden müssten.

Welche kritische Schwelle muss dafür überschritten werden?

Wir können bis zu 30 Covid-Patienten auf der Bettenstation betreuen, bevor wir in den Krisenmodus wechseln müssen. Auf der Intensivstation haben wir Kapazitäten für sechs Patientinnen. Wenn wir mehr als sechs Patienten auf der Intensivstation zu betreuen haben, müssen wir anfangen, Schritt für Schritt Operationssäle zu schliessen.

Wer entscheidet, ob das nötig ist?

Wir haben vom Kanton den Auftrag, diese Patienten zu betreuen; dem wollen wir bestmöglich nachkommen. Unsere Covid-Taskforce tagt einmal pro Woche. Als Expertengremium unterbreiten wir der Geschäftsleitung Vorschläge, und die Geschäftsleitung entscheidet. Ein solcher Entscheid könnte zum Beispiel sein, einen Operationssaal herunterzufahren, um mehr Intensivbetten zu haben.

Wie entscheiden Sie?

Die Grundfrage ist aktuell: Wie viele Betten braucht es für Covid-Patientinnen? Wenn wir merken, dass die Patientenzahlen sich ändern, müssen wir Routineeingriffe reduzieren.

Aufgrund welcher Zahlen bewerten Sie die aktuelle Lage?

Ich beobachte genau, wer sich mit dem Coronavirus ansteckt. Im Juli, August und September haben sich vor allem junge, gesunde Menschen mit Risikoverhalten angesteckt. Teil davon war der Aufenthalt in Risikogebieten ohne nachfolgende adäquate Quarantäne. In den letzten drei Wochen haben wir allerdings beobachtet, dass es wieder vermehrt in Richtung Allgemeinbevölkerung geht. Ausserdem sehen wir einen Trend, dass es zunehmend wieder ältere Menschen trifft. Und das Alter ist der wichtigste Risikofaktor für einen schweren Krankheitsverlauf.

Wenn Sie die Situation heute mit jener im Frühling vergleichen: Was ist jetzt anders?

Wir haben heute deutlich mehr Instrumente zur Hand. Wir wissen mehr und haben viel besser etablierte Schutzsysteme. Gerade die Alters- und Pflegeheime waren damals ungenügend vorbereitet. Über die Hälfte der Todesfälle passierte in den Heimen. Dort ist seither wahnsinnig viel geschehen bezüglich Sicherheit. Ältere Menschen können heute viel besser geschützt werden, ohne sie einsperren zu müssen – wie es leider während des Lockdowns häufig passiert ist.

Was haben Sie medizinisch gelernt? Werden Covid-Patienten heute anders behandelt?

Ja. Wir haben auch dort Fortschritte gemacht. Es gibt viele Medikamente, bei denen man inzwischen erkannt hat, dass sie nichts nützen. Zugleich haben wir gelernt, dass einige Medikamente, wie zum Beispiel Remdesivir, ein antivirales Medikament, bereits früh im Krankheitsverlauf gegeben werden müssen, damit es nützt. Und der Hauptpunkt ist: Wir haben gemerkt, dass man mit Cortison-Präparaten die überschiessende Entzündung angehen muss und mit Blutverdünnern die Gerinnselbildung. Diese Faktoren haben in Bezug aufs Überleben zu wesentlichen Verbesserungen geführt.

Wie sieht es mit der Verfügbarkeit dieser Medikamente aus?

Das sind Standardmedikamente. Sie sind verfügbar.

Wie ist die Stimmung bei den Mitarbeitenden bei Ihnen im Spital? Haben Sie noch Energie?

Es war sicher gut, war es über den Sommer etwas ruhiger. Da blieb Zeit zum Durchatmen. Ich spüre auch, dass das Personal rationaler geworden ist im Umgang mit dem Coronavirus. Viele Ängste sind einer Routine gewichen. Die Prozesse mit Schürzen, Masken und Desinfektion sind etabliert. Heute arbeitet man mit Covid-Patienten, wie mit allen anderen auch. Zwar sorgfältig, aber ohne Angst. Und das ist gut so.

Aus epidemiologischer Sicht ist es eminent wichtig, dass sich möglichst viele Menschen testen lassen. Über welche Testkapazitäten verfügt das KSA derzeit?

Am KSA haben wir – abgetrennt vom Notfall und den Bettenstationen – eine eigene Teststelle eingerichtet. Wir führen pro Woche über 1000 Tests durch und beraten Aargauerinnen und Aargauer über unsere Telefon-Hotline. Für den Test kann man sich seit Mitte Oktober online anmelden.

Könnten Sie die Testkapazität bei Bedarf noch steigern?

Ja, grundsätzlich ist die Testkapazität steigerbar. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass bald Antigen-Schnelltests zur Verfügung stehen werden, die ähnlich wie ein Schwangerschaftstest funktionieren und innerhalb von nur 15 Minuten ein Resultat liefern. Diese Tests wurden kürzlich validiert und wir rechnen damit, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in den nächsten ein, zwei Wochen Empfehlungen dazu gibt.

Was sind die Vorteile eines solchen Antigen-Schnelltests?

Das Resultat liegt schneller vor, die Tests sind in viel grösseren Mengen verfügbar und es braucht viel weniger Ressourcen, weil der Weg über das Labor wegfällt. Entsprechend wird der Antigen-Test auch deutlich günstiger sein als die heutigen PCR-Tests.

Ist das möglich ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit?

Die Zuverlässigkeit der Antigen-Tests ist tatsächlich geringer als bei PCR-Tests. Wie viel geringer – das wurde jetzt evaluiert und wird demnächst vom Bundesamt für Gesundheit kommuniziert. Es zeichnet sich ab, dass die Schnelltests genügend gut sind, um zumindest Personen ohne Symptome zu testen, die zum Beispiel für Reisen ein negatives Testergebnis vorweisen müssen. Patienten mit Symptomen werden wohl weiter wie bisher getestet.

Das Coronavirus kann auch über Aerosole übertragen werden. Wie schütze ich mich vor einer Ansteckung durch Aerosole?

Wichtig zu sagen ist, dass Aerosole von einer Person gebildet und von einer anderen Person eingeatmet werden. Die normale Hygienemaske verhindert die Bildung von Aerosolen. Wenn nur jene Person, die Aerosole einatmet, eine Maske trägt, dann schützt die normale Maske nicht genügend. Deshalb ist es wichtig, dass alle Masken tragen. Das ist auch das Risiko in den Clubs, die man meist noch ohne Maske besucht. Dort wird wegen der lauten Musik laut gesprochen, es wird getanzt und stark geatmet. In solchen Settings können Aerosole entstehen – dann ist das Übertragungsrisiko plötzlich viel höher. An einem Fussballspiel mit Schutzkonzept im Freien ist das Ansteckungsrisiko bedeutend kleiner – auch wenn sich viel mehr Leute dort aufhalten.

Müsste man die Clubs aus Ihrer Sicht deshalb schliessen?

Die Diskussion sollte zumindest geführt werden. Es gibt zwei Probleme, wie uns die Erfahrungen des letzten Wochenendes in Bern zeigen: Erstens ist das Contact-Tracing bei über 1000 Kontaktpersonen überfordert. Das heisst, Infektionsketten können nicht zuverlässig unterbrochen werden, weil nicht alle Kontaktpersonen innert nützlicher Frist identifiziert und kontaktiert werden können. Der zweite Punkt sind die Kosten. Wenn wie in Bern 1000 Clubbesucherinnen und -besucher unter Quarantäne gestellt werden, sind das 10000 Tage Arbeitsausfall, die zu 80 Prozent von der EO ersetzt werden müssen. Wir sprechen also von insgesamt 22 Jahresgehältern, die an einem Wochenende investiert wurden, damit die Clubs offenbleiben können.

Wäre eine Maskenpflicht in den Clubs eine Option?

Grundsätzlich schon. Ich bezweifle aber, dass sich diese in Clubs umsetzen lässt, zumal die Konsumation ein wichtiger Teil des Club-Erlebnisses ist.

Der Aargau ist in Bezug auf die Maskenpflicht in Läden bald ein Sonderfall. Würden Sie eine Einführung der Maskenpflicht beim Einkaufen begrüssen?

Ja, auf jeden Fall. Und zwar um die Barriere zwischen der Allgemeinbevölkerung und der Risikogruppe möglichst hochzuhalten.

Sie haben die Kapazitäten des Contact-Tracings angesprochen. Wie ist das Contact-Tracing-Center (Conti) im Aargau aufgestellt?

Das Labor meldet positive Fälle automatisch dem Conti und parallel dazu wird eine klinische Meldung gemacht. Das passiert unmittelbar nach Resultateingang. Wir informieren positiv getestete Personen immer persönlich, damit wir ihnen gleichzeitig erklären können, wie sie sich nun verhalten sollen. Aus Rückmeldungen von Telefonberatungen hören wir, dass es je nach Arbeitsaufwand beim Conti unterschiedlich lange dauert, bis eine positiv getestete Person vom Kanton kontaktiert wird. Auffälliger finde ich jedoch, dass eine infizierte Person im Aargau im Schnitt nur gerade 2,5 enge Kontakte angibt, die sie angesteckt haben könnte.

Warum ist das auffällig?

Das ist nicht realistisch. Betroffene haben sicher gewisse Kontakte nicht identifiziert und entsprechend konnten die Mitarbeitenden des Contact-Tracing- Centers diese Leute nicht kontaktieren und unter Quarantäne stellen.

Liegt das daran, dass die Conti-Mitarbeitenden zu wenig abklären oder die positiv Getesteten die Information nicht rausrücken?

Ich denke, es ist Zweiteres. Dafür spricht, dass sich mehr als die Hälfte der positiv Getesteten nicht erklären kann, wo sie sich angesteckt haben.

Bedeuten die durchschnittlich 2,5 Kontaktpersonen auch, dass die Dunkelziffer viel höher ist?

Ich würde in diesem Zusammenhang nicht von Dunkelziffer sprechen, weil viele Kontaktpersonen, die nicht kontaktiert wurden, später Symptome entwickeln. Ich würde deshalb eher sagen: Die Übertragungsketten werden nicht schnell genug unterbrochen, weil viele enge Kontaktpersonen nicht identifiziert werden.

Was ist zu tun, damit sich dies künftig ändert?

Einerseits braucht es im Contact-Tracing-Center genug Ressourcen. Andererseits braucht es eine Sensibilisierung von uns allen. Wir müssen Eigenverantwortung übernehmen. Das beginnt schon damit, wie stark wir uns exponieren, und wird dann noch einmal wichtiger, wenn wir uns angesteckt haben. Dort müssen wir wirklich sorgfältig überlegen, mit wem wir engen Kontakt hatten, aber auch ehrlich sein.