Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht rechnet im Aargau mit rund 400 Fällen von Covid-Kreditbetrug

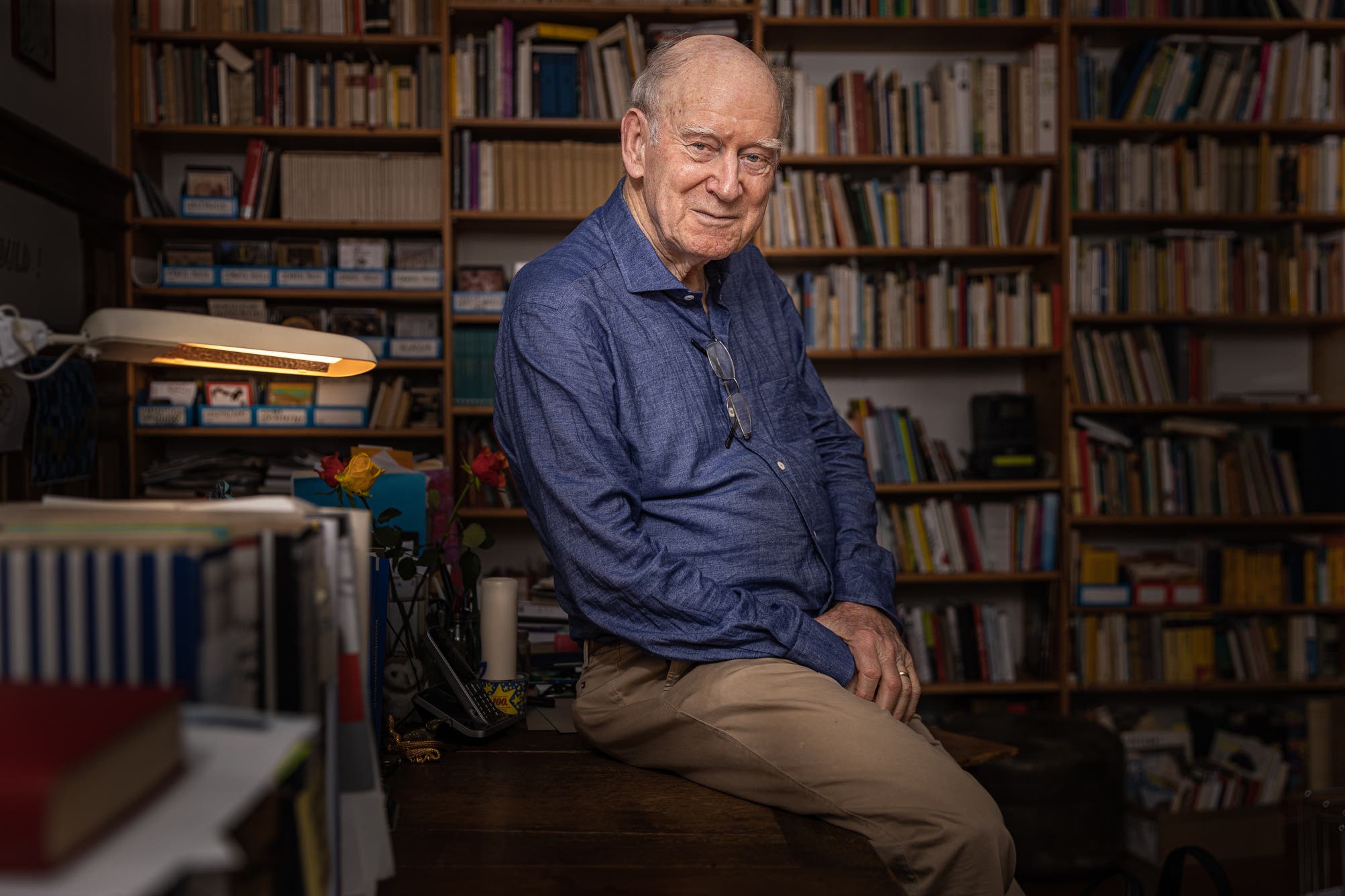

Im Sitzungszimmer der Oberstaatsanwaltschaft in Aarau, wo wir Philipp Umbricht zum Interview treffen, stehen die Tische weit auseinander. Auch beim obersten Strafverfolger des Kantons hat die Coronapandemie einiges verändert – nicht nur die Abstände bei Sitzungen sind grösser geworden, auch die Zahl der neuen Delikte hat zugenommen.

Während der Coronapandemie gab es auf einmal neue Straftatbestände wie Vergehen gegen Covid-Verordnungen. Wie haben Sie bei der Staatsanwaltschaft die Prioritäten gesetzt, wie wichtig war für Sie die Verfolgung solcher Delikte?

Philipp Umbricht: Die neuen Strafnormen haben uns ziemlich beschäftigt, im Gegensatz zu normalen Gesetzesänderungen gab es diesmal keinen Vorlauf: Der Bundesrat hat von einem Tag auf den anderen Verbote und Vorschriften erlassen. Dazu kamen neue, unklare Rechtsbegriffe, so stellte sich zum Beispiel die Frage, wie der Begriff Güter des täglichen Bedarfs genau definiert werden soll. Rasch kam die Frage der Polizei an uns, wie sie vorgehen sollte und was denn jetzt strafbar sei.

Aber es gab doch Erläuterungen des Bundes zu den Verordnungen, die solche Fragen hätten klären sollen?

Ja, die gab es, aber die Erläuterungen waren nicht von Strafrechtlern, sondern von Gesundheitsspezialisten formuliert. Teilweise waren sie widersprüchlich und insgesamt für uns Staatsanwälte nicht sehr hilfreich, weil vieles unklar blieb. Wir haben darum innerhalb des Kantons selber einheitliche Vorgaben festgelegt, um der Polizei klare Richtlinien an die Hand zu geben.

Wie werden Verstösse gegen Covid-Verordnungen behandelt, haben Sie dafür einen speziellen Corona-Staatsanwalt eingesetzt?

Nein, das nicht, aber heute gehen alle Fälle, bei denen es um Covid-Strafnormen geht, bei der Oberstaatsanwaltschaft über den Bürotisch. So ist gewährleistet, dass diese Fälle möglichst einheitlich beurteilt werden. Ziel ist es dabei nicht, möglichst viele Verfahren zu eröffnen oder Bussen zu verteilen. Wir wollen dort aktiv werden, wo unser Einsatz hilft, die Pandemie zu bekämpfen und das Virus einzudämmen.

Es gab mehrere typische Coronavergehen, zum Beispiel Filialleiter von Grossverteilern, die im Lockdown das ganze Sortiment verkauften. Bisher gab es vor Gericht aber nur Freisprüche, weil offenbar nicht klar war, was abgedeckt werden muss – ist das für Sie frustrierend?

Nein, überhaupt nicht, wir haben schon vor den Verhandlungen mit dieser Entwicklung gerechnet. Bei jeder neuen Strafnorm braucht es eine gewisse Zeit und ein paar Gerichtsentscheide, bis klar ist, was nun wirklich gilt. Osterartikel zählen das ganze Jahr über sicher nicht zum täglichen Bedarf, wenn sie in der Karwoche angeboten werden, kann das aber anders aussehen. Zudem hingen die Filialleiter ziemlich in der Luft, niemand konnte ihnen genau sagen, was noch verkauft werden durfte. Da stellt sich dann schon die Frage, ob Vorsatz oder Fahrlässigkeit gegeben ist und sich der Mann strafbar gemacht hat.

Auch bei Leuten, die sich angeblich auf gesperrten Arealen aufgehalten haben sollen, gab es vor Gericht einige Freisprüche – ist der Aufwand bei solchen Bagatellfällen nicht zu gross?

Das sind Fälle, in denen es oft um Ermessensfragen geht – da gilt für die Staatsanwaltschaft der Grundsatz, dass wir im Zweifelsfall anklagen oder einen Strafbefehl ausstellen müssen. Für die Gerichte gilt andererseits der Grundsatz, dass sie im Zweifelsfall einen Beschuldigten freisprechen müssen. So kommt es systembedingt zu diesen Entscheiden. Wenn ein Strafbefehl vom Gericht aufgehoben wird, ist das für uns ein normaler Vorgang.

Besonders schlecht war die Erfolgsquote bei Flugpassagieren, die aus Risikoländern eingereist sein sollen und sich nicht bei den Behörden meldeten. Auf fast 600 Anzeigen der Kantonsärztin kamen sechs rechtskräftige Strafbefehle – haben Sie mit Frau Hummel geredet?

Ja, mit der Kantonsärztin stehe ich in Kontakt. Inzwischen sind etwas über 50 Strafbefehle wegen der Verletzung der Meldepflicht rechtskräftig geworden. Die Zahl der Einsprachen liegt etwa bei der Hälfte. Bisher haben wir zwei Gerichtsurteile, einen Schuld- und einen Freispruch. Bei dieser Menge an gleichartigen Fällen haben wir aber ein Interesse daran, eine gerichtliche Klärung zu erreichen. Das heisst, wir werden sicher einen Musterfall ans Obergericht weiterziehen, damit wir ein Leiturteil haben. Wenn sich dann zeigen sollte, dass das Obergericht zum Schluss kommt, dass sich die Passagiere nicht strafbar gemacht haben, ist es möglich, zahlreiche dieser Fälle einzustellen und nicht weiter zu verfolgen.

Trotzdem ist es für Aussenstehende schwer verständlich, warum Hunderte von Anzeigen gemacht und Strafbefehle ausgestellt wurden, wenn am Schluss nur wenige Prozent davon rechtskräftig werden.

Die Fälle der Reiserückkehrer sind schwierig, weil die Datengrundlage schlecht ist: Manchmal sind Namen von Passagieren auf den Formularen schlecht lesbar, manchmal gibt es Falschangaben, oft ist bei Transitpassagieren ein Abflugort angegeben, der in einem Risikoland liegt, die Leute haben den Flughafen aber gar nicht verlassen. Diese Leute sind weder melde- noch quarantänepflichtig. Dies war aber vor der Abklärung nicht bekannt. Alle diese Fälle, es sind bisher rund 380, wurden dann nicht an die Hand genommen.

Bund und Kanton helfen der Wirtschaft mit Coronakrediten – weil die Banken die Gesuche nicht vertieft prüfen, besteht Betrugsgefahr. Die Kantonspolizei hat am Freitag von rund zehn Millionen Franken aus Kreditbetrug gesprochen – ist das aus Ihrer Sicht viel?

Ich kenne die Deliktssumme nicht. Für uns ist die Anzahl der Fälle wichtig. Bisher bin ich von den Fallzahlen positiv überrascht, ich hätte mit mehr Fällen gerechnet. Bei uns laufen bisher rund 50 Verfahren wegen Kreditbetrug, es dürften insgesamt rund 400 solche Verfahren werden. Dazu dürften Fälle kommen, bei denen Entschädigungen für Selbstständige oder Kurzarbeitsbeiträge unrechtmässig bezogen wurden – auch da rechne ich mit je über 100 Verfahren. Wie hoch der Gesamtbetrag und die Zahl der Fälle am Schluss sein wird, lässt sich heute nicht abschätzen.

In den letzten Jahren stand die Strafverfolgung im Aargau immer wieder im Fokus, zum Beispiel bei den Fällen Rupperswil oder beim Fall ASE. Ist Ihnen das eigentlich recht, oder würden Sie lieber ungestört im Hintergrund arbeiten?

Staatsanwaltschaft und Polizei setzen das Gewaltmonopol des Staates durch, das ist eine wichtige Aufgabe – und eine, die in der Öffentlichkeit auf Interesse stösst. Dafür habe ich Verständnis, die Bevölkerung hat ein Recht darauf, zu erfahren, was wir machen. Wir wollen keine Geheimjustiz im Aargau, aber es gibt das Untersuchungsgeheimnis, das heisst, wir dürfen nichts sagen. Zum andern gibt es Situationen, vor allem während laufender Ermittlungen, in denen wir nichts sagen können, um das Verfahren nicht zu gefährden.

Schlagzeilen machte auch der Fall des Leitenden Staatsanwalts Simon Burger, der sich mit Vorwürfen von Mitarbeitern konfrontiert sah. Das führte bis zu einer Administrativuntersuchung – war diese Eskalation aus Ihrer Sicht nötig und welche Rolle spielt der Oberstaatsanwalt in einem solchen Fall?

Die Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, wo Simon Burger tätig ist, sind an mich gelangt. Die Aufsicht über die Leitenden Staatsanwälte liegt beim Regierungsrat. Es war für uns deshalb klar, dass wir als Oberstaatsanwaltschaft diesen Fall nicht selber regeln konnten, sondern an die Aufsichtsbehörde weiterleiten mussten.

Die externe Untersuchung zeigte, dass Burger die Kantonspolizei heftig kritisierte, diese aber ihrerseits widerrechtliche Verhaftungen vorgenommen hatte. Ist das Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei problematisch?

Nein, das ist es nicht, es gibt aber immer Reibungsflächen zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei, weil unsere Aufgaben verschieden sind. Die Polizei muss die Sicherheit gewährleisten und hat auch einen Auftrag, mögliche Straftaten zu verhindern. Sie muss also manchmal rasch entscheiden und handeln, während wir von der Staatsanwaltschaft ein Delikt jeweils rückblickend betrachten und aufzuklären versuchen. Wenn man keine gemeinsame Position findet beim Vorgehen in einem Fall, entscheidet am Schluss der Staatsanwalt – das kann eine gewisse Frustration bei der Polizei auslösen. Es gibt aber grundsätzlich keine grossen Differenzen zwischen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei.

Sie sind FDP-Mitglied, politisieren auch im Einwohnerrat Windisch, Simon Burger ist SVP-Einwohnerrat in Aarau – welchen Einfluss hat die politische Positionierung auf die Arbeit in der Strafverfolgung? Fordert ein SVP-Staatsanwalt eher mal einen Landesverweis als eine SP-Staatsanwältin?

Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Wir sind Strafrechtler und Juristen, aus diesem Blickwinkel betrachten wir auch ein Delikt, das Parteibuch spielt überhaupt keine Rolle. Landesverweise werden beantragt, wenn es sich um ein Delikt handelt, bei dem dies zwingend ist, oder wenn es vom Sachverhalt her angezeigt ist. Es würde ja auch nichts bringen, häufiger Landesverweise zu beantragen und dann feststellen zu müssen, dass diese Forderung vor Gericht jedes Mal abgewiesen wird. Wenn wir auch in der Politik tätig sind, sind wir Politiker und Staatsanwälte, aber keine politischen Staatsanwälte.