«Offene Schulen sind jetzt viel wichtiger als Fussballspiele»: Chefarzt Psychosomatik über die zweite Welle

Die Klinik Barmelweid ob Erlinsbach ist im Ausnahmezustand. Auf dem Areal ist eine gewaltige Baustelle und hinein kommt nur, wer eine Maske trägt. Auch während des Gesprächs möchte Joram Ronel, dass die Maske aufbleibt. Zu viele Aerosole würden sonst im Zimmer verteilt werden. Die Sicherheit geht vor. Im Anschluss wird er sagen: «Schrecklich. Ich wünschte mir, ich hätte hin und wieder Ihr Gesicht gesehen. Um zu verstehen, wie Sie das aufnehmen, was ich Ihnen sage.»

Was macht das Coronavirus mit unserer Psyche?

Das Virus hat eine sehr gemeine Fähigkeit. Es bedroht uns in den Grundfesten unserer Menschlichkeit. Warum? Alles, was Spass macht, ist gefährlich. Wir Menschen sind Gruppenwesen. Das Blöde ist, dass jede Gruppe plötzlich zur Gefahr wird. Corona ist ein Antigruppenvirus. Wir müssen verzichten. Das ist schon sehr unangenehm, auch wenn die Einschränkungen, relativ gesehen, in der Schweiz entspannter sind als sonst in Europa. Aber von uns wird in den tiefen Grundfesten unseres sozialen Wesens eine riesige Einschränkung gefordert.

Im Frühling waren wir bereits in einer ähnlichen Situation wie jetzt. Welche Folgen haben Sie damals festgestellt?

Ältere Menschen wurden aufgefordert, sich zu schützen, zu isolieren. Das hatte enorme negative Folgen. Wir wissen, dass soziale Isolation eine Zunahme von dementiellen Störungen hervorrufen kann. Kognitive Fähigkeiten reduzierten sich. Sozialer Rückzug ist gesundheitsgefährdend: Die Rate bei Schlaganfällen steigt, ebenso das Risiko, an einem Herzinfarkt zu erkranken. Bei älteren Leuten nahm auch die Mobilität deutlich ab.

Wer leidet am meisten?

Menschen, die sowieso unter seelischen Problemen leiden. Suizidgedanken entstehen häufiger. Ängste, Depressivität wie auch insgesamt die psychische Belastung steigen. All das hat bereits in der ersten Welle sehr viel Kraft gekostet. Und jetzt kommt so massiv die zweite Welle, mit sehr viel höheren Zahlen. Gut, wir testen auch mehr, aber insgesamt ist die Inzidenz höher. Wir fühlen uns schon ausgebrannt. Wir haben doch schon so viel gemacht. Und jetzt kommt die zweite Welle. Und wir können nicht mehr. Wir brauchen Beziehungen! Immerhin lässt man die Kinder jetzt in den Schulen.

Dann waren Sie froh, dass der Bundesrat nicht weitere Massnahmen erlassen hat?

Nein. Ich finde es zu wenig konsequent. Aber es hat mich beruhigt, dass Kinder, die keine Lobby haben, politisch wahrgenommen werden.

Welche psychischen Folgen hat das Virus denn für Kinder?

Kinder leiden besonders unter den sozialen Einschränkungen. Manche ziehen sich dann zurück. Bei Kindern ist man mit dem Wort Depressionen sehr vorsichtig. Aber man weiss, dass es affektive Einschränkungen gab. Und es ist auch aus einem anderen Grund gut, dass die Schulen offen sind: Die häusliche Gewalt nimmt zu, weil die Eltern dauernd aufeinandersitzen. Dann sind auch Kinder die Leidtragenden.

Kinder und Jugendliche sind auch am stärksten beeinflussbar. Haben Sie Bedenken, dass eine Generation von komischen Menschen heranwächst. Von asozialen vielleicht, wegen der Distanz?

Ängstliche vielleicht. Ja. Da treffen Sie einen Nerv. Um die Kinder und Jugendlichen müssen wir uns Sorge machen. Für ihre Entwicklung ist es so zentral, dass sie vernetzte Kontakte haben. Dass sie sich in einem Multibeziehungssystem zurechtfinden. Es gibt dieses wunderbare, angeblich afrikanische Sprichwort: Man braucht ein Dorf, um ein Kind grosszuziehen. Da sind wir wieder beim Gemeinen des Antigruppenvirus. Kinder sind wahrscheinlich diejenigen, die am meisten Leid tragen. Und auch die Jugendlichen, die sich ausprobieren müssen, die ihre sexuelle Identität finden müssen. Es ist ganz wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche nicht übersehen. Auch sie können nicht ganz normal weiterleben, aber man muss ein Basisprogramm für Kinder dalassen. Und das ist nicht nur Bildung. Das sind soziale Interaktionen.

Was droht, wenn wir das nicht schaffen?

Ich will nicht zu prophetisch sein. Aber wir wissen etwas aus der Psychotraumatologie: Es gibt Menschen, deren Lebensgeschichten unerträglich sind. Sexuelle Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung. Es ist erstaunlich, wie viele gesunde Anteile sich bei diesen Menschen manchmal wiedererwecken lassen. Wenn so ein völlig vernachlässigtes und missbrauchtes Kind nur eine Tante hat, zu der es im Innern eine heile Beziehung hat, dann kann das sehr protektiv wirken. Das ist sehr erstaunlich. Wenn wir sehen, was Menschen alles erlitten und überlebt haben und wie sich doch gesunde Kerne entfalten können. Das weckt einen gewissen Optimismus. Und doch: Wir müssen aufpassen und möglichst viel vorbeugen. Nichts gegen den FC Basel, aber es ist jetzt viel wichtiger, dass die Schulen offen sind, als dass Profis Fussball spielen.

Wir sind ausgebrannt, sagten Sie. Und jetzt kommt sie noch viel stärker. Schaffen wir das ein zweites Mal?

Da kann ich versuchen, Sie zu beruhigen. Ich merke schon, ich mache Ihnen die Laune kaputt. Hier bin ich Optimist. Schauen Sie, was wir in der Menschheitsgeschichte schon alles geschafft haben. Dann werden wir das auch noch schaffen. Der Mensch hat die Fähigkeit, sich enorm anzupassen. Das beruhigt mich. Wir haben die Fähigkeit, Kriege zu überleben, Katastrophen zu bewältigen. Das ist in uns drinnen. Diese Krise ist zudem nicht mit einem Krieg vergleichbar. Und wir haben eine Fähigkeit der Solidarisierung.

Wenn der Spuk in einem Jahr vorbei ist: Was bleibt?

Ich hoffe Sie haben recht und in einem Jahr ist es vorbei. Das ist eine gute Frage: Was ändert sich in der Kultur? Es kann gut sein, dass wir eine andere Form der Beziehungsgestaltung entwickeln. Die Frage ist: Wie kommen wir wieder mit physischer Nähe zurecht? Etwa bei Begrüssungen: Ich weiss nicht, ob es Ihnen noch auffällt: Es ist selbstverständlich, dass wir mit Abstand zueinanderstehen und es wäre schräg, ja sogar befremdlich, wenn ich Ihnen meine Hand geben würde. Wie wird das später sein? In München gibt es den Begriff «Bussi-Bussi-Gesellschaft». Wie sagt man hier dazu?

Keine Ahnung. Aber bei uns gibt man sich sogar drei Küsse, nicht nur zwei.

Sogar. Für manche ist es eh etwas schräg. Es ist ein triviales Beispiel. Aber wie gestalten wir Nähe? Es ist hochspannend, wie sich das entwickeln wird.

Tragen wir langfristige Schäden davon? Oder im Gegenteil, hat die Krise etwas Positives?

Zum Positiven: Da wäre ich sehr zurückhaltend. Ich möchte die Krise nicht romantisieren, dafür sterben zu viele Leute. Wenn an der Situation etwas positiv ist, dann vielleicht das: Wir nehmen wieder stärker wahr, dass Beziehungen etwas Kostbares sind. Auf der anderen Seite: Man muss damit rechnen, dass die Krise ein Einflussfaktor sein wird, der uns kulturell beeinflussen wird.

Machen Sie sich Sorgen, dass sie uns negativ beeinflussen wird?

Nein, das glaube ich nicht.

Wieso nicht?

Wir Menschen haben die Fähigkeit, vieles zu schaffen. Es gibt das Beispiel des Holocaust. Nehmen wir Leute, die in den unvorstellbarsten Bedingungen – man kann hier nicht einmal das Wort Leben verwenden – überlebt haben. Was diese Menschen erleben mussten. Sie wurden als lebensunwert identifiziert, egal wer sie waren oder nicht waren. Sie wurden aus ihrem Alltag genommen und ermordet. Die Menschen, die das überlebten, haben sicherlich Schäden davongetragen. Die Trauer bleibt über Generationen dieser Familien bestehen. Aber sie haben doch angefangen, wieder Familien zu gründen. Manchmal die zweite, nachdem die erste umgebracht worden war. Sie mussten einen Beruf annehmen, Freunde kennenlernen. Das ist ein Beispiel, wie resilient die Spezies Mensch sein kann. Auch wenn es furchtbare Beispiele sind, die ich mit der jetzigen Situation gar nicht vergleichen möchte.

«Die Folgen des Virus für unsere psychische Gesundheit.» Darüber haben Sie ein Referat gehalten, Sie waren im Fernsehen, nun geben Sie mir ein Interview. Was interessiert Sie so sehr an diesem Thema?

Die Situation beschäftigt uns doch schon die ganze Zeit. Man kommt gar nicht umhin, interessiert zu sein. Die Pandemie beeinflusst und verändert uns alle. Früher habe ich viel zum Thema Stigmatisierung gearbeitet, insbesondere bei HIV. Jede Gesellschaft braucht jemanden, den sie ausgrenzen kann. Sonst fühlt sie sich nicht zusammengehörig. Da hat HIV etwas angeboten. Die Schwulen, die Drogenabhängigen: Das waren die anderen. Und die sind selbst schuld. Sie haben vermeintlich ständig ungeschützten Sex, leben moralisch fragwürdig. Wir als Mehrheitsgesellschaft fühlen uns dann moralisch besser positioniert. Das ist mal wieder ein Versuch der Menschheit, mit bedrohlichen Situationen besser zurechtzukommen. Wir sagen: Das ist etwas Fremdes, etwas von aussen, und nicht in uns drin. Aber wenn man diese Mechanismen anschauen und auf heute, auf Corona, anwenden wollen, funktionieren sie nicht. Denn heute haben wir ein Virus, dass alle, mehr oder weniger, erwischen kann.

Was hat das für Folgen?

Wir Menschen haben die Fähigkeit, uns innerlich zu schützen. Psychoanalytisch würde man das Verdrängung oder Verleugnung nennen. Aber irgendwann bricht dieses System möglicherweise zusammen. Es gibt viele Mechanismen, Dinge von uns fernzuhalten. Humor ist einer davon. Ich habe selten so viele humorvolle Clips oder Fotos per WhatsApp bekommen wie jetzt. Das ist ein gelungener, kreativer Mechanismus. Es gibt aber auch destruktive Mechanismen: Schauen Sie sich an, wie Verschwörungsideologien gerade Konjunktur haben. Das ist interessanterweise etwas, das sich in der Geschichte immer wieder wiederholt.

Haben Sie ein Beispiel?

Habe ich ein Beispiel? Natürlich. Qanon. Die amerikanische Bewegung, die hier erstaunlicherweise sehr populär ist. Die Idee ist: Eine Elite entführt Kinder, sperrt sie in Keller ein, missbraucht sie und entzieht ihnen ein Hormon. Die Anhänger der Ideologie sind nun überzeugt davon, dass die Coronapandemie genutzt wird, um solche Vorgänge zu fördern. Und zwar von Leuten wie Bill Gates. Hier kommen sofort antisemitische Klischees hoch. Schauen wir uns das Motiv an: Eine Elite nutzt das Blut von Kindern, um sich selbst zu stärken. Dieses Motiv erschien über die ganze Weltgeschichte immer wieder. Im Mittelalter war die Vorstellung, dass Juden Kinderblut trinken, über Jahrhunderte populär. Und bereits um die Zeit der Entstehung des Christentums wurde behauptet, Juden würden Menschenopfer bringen und das Blut von griechischen Jünglingen trinken. Das Motiv ist immer dasselbe, und es kommt interessanterweise gerade jetzt sehr stark wieder. Mit dieser verrückten Geschichte, die Qanon propagiert. Aber genau diese Mechanismen sind hilfreich. Destruktiv aber hilfreich. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiss, was wirklich los ist, dann entsteht etwas in mir, mit dem ich mich innerlich regulieren kann. Mit solchen Verschwörungsideologien kann ich mich beruhigen. Ich kann das Unaushaltsame aushaltbar machen.

Verschwörungen, kinderschändende Welteliten: Das Konstrukt, das Anhänger von Qanon aufbauen, können sie doch auch nicht kontrollieren?

Aber das Gefühl ist: Ich habs im Griff, denn ich habs kapiert. Es ist hochspannend, wer sich da zusammentut. Vor einer Weile haben Demonstranten den Reichstag in Berlin besetzt. Auf der Treppe war ein Fahnenmeer zu sehen: Regenbogenfahnen, «pace», friedensbewegt. Und ein paar Schritte weiter stand ein Mensch mit einer Reichskriegsfahne. Da fragt man sich: Was führt euch zusammen? Das ist schon bemerkenswert: Das Ganze ist so bedrohlich, dass sogar solche Gruppierungen sich annähern, weil Gruppen immer einen Aussenfeind brauchen. Damit lässt sich das ganze besser ertragen.

Sie sagen so bedrohlich. Für die Risikogruppen: Ja. Aber für alle anderen ist es doch nicht wirklich bedrohlich? Wir dürfen nicht mehr so viele Leute treffen, müssen Hände waschen und Masken tragen. Eigentlich ist es Jammern auf hohem Niveau. Nicht?

Man muss vorsichtig sein, dass man nicht zum Zyniker wird. Was ist bedrohlich und was nicht, hängt auch von der Perspektive ab. Wenn ich an die Kolleginnen und Kollegen auf der Intensivstation denke: Wenn die vor der Entscheidung stehen – und es ist bald soweit, wenn es mit den Infektionszahlen nicht besser wird – wen behandle ich und wen nicht? Das, finde ich, ist schon eine Bedrohung. Und es ist ja auch eine tödliche Krankheit. Ich wünsche mir die Fähigkeit, die Sie haben. Mir zu sagen, ich wasche mir die Hände und fertig. Wir wissen doch, was für Krankheitsverläufe wir zum Teil haben, auch bei jungen Menschen, ohne Vorerkrankungen. Die kamen teils von der Beatmung nicht mehr weg.

Sie sind als Arzt in einer anderen Rolle als ich. Vielleicht verharmlose ich es deswegen. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen in der Bevölkerung die sagen, es ist schon nicht so schlimm, weil sie selbst nicht mit den schlimmen Seiten in Kontakt gekommen sind. Für die meisten bedeutet Corona doch: Keinen Ausgang mehr, nicht mehr so viele Leute treffen.

Genau: Schade, dass die Party vorbei ist.

Ja. Um auf den Hippie und den Nazi vor dem Reichstag zurückzukommen: Die entscheiden nicht am Krankenbett. Und sie waren wohl auch nicht selbst krank. Dennoch bauen sie eine solche Ideologie auf.

Ach so meinen Sie das. Spannende Frage. Vielleicht wissen wir zu wenig über den Einzelnen. Es kann sein, dass die Erfahrung, von den Massnahmen eingeschränkt zu werden, das ist, was den psychischen Prozess ins Rollen bringt. Aber es kann auch sein, dass es die existenzielle Bedrohung um Leben und Tod ist, die unbewusst den Menschen erreicht und dann auf diese Weise innerlich verarbeitet wird. Denn so ganz einfach lässt sich die reale Gefährdung nicht von der Hand weisen. Aber wo fängt der Prozess an? Bei der medizinischen Sorge oder dort wo ich merke, dass ich eingeschränkt werde? Das werden wir vielleicht nie differenzieren können. Aber es gibt etwas, das Angst macht. Und um diese Angst regulieren zu können, brauchen wir Hilfsmittel. Die erwähnten, kreativen. Und die weniger kreativen.

Angst, Häusliche Gewalt, Suizidgedanken, Depressionen: Sie haben viele negative Folgen erwähnt. Es sind alles Folgen der einschränkenden Massnahmen und nicht direkt Folgen des Virus und dessen direkten Gesundheitsschäden. Sind die Massnahmen für uns als Gesellschaft schlimmer als das Virus selbst?

Ich bin froh, dass ich nicht in der Position eines Regierungsverantwortlichen bin, der dies abwägen muss. Man kommt schnell zu der Frage: Wann ist Leben lebenswert und wann nicht? Wenn wir als Gesellschaft an dieser Stelle sind, kommen wir an eine Grenze, an der wir sehr vorsichtig sein müssen. Am Beispiel Nationalsozialismus: Eine Mehrheit der Bevölkerung sagte, es gibt lebenswertes Leben und es gibt lebensunwertes Leben. Da sind wir jetzt nicht. Aber wenn wir den Gedanken konsequent weiterdenken würden, wo ist mehr und wo weniger Schaden, kommen wir nicht umhin, auch so eine Debatte führen zu müssen. Und dann wird es ethisch wirklich schwierig. Das fängt mit wirtschaftlichen Fragen an: Ist es wichtiger für eine Gesellschaft, dass sie wirtschaftlich gesund bleibt? Oder ist es wichtiger, dass wir unsere Alten am Leben lassen? Und wer entscheidet, welches Leben lebenswert ist und welches eben nicht lebenswert ist? Da werde ich sehr leise.

Aber gleichzeitig ist es Realität. Jede Massnahme schränkt ein und hat negative Folgen. Wäre es nicht besser, darüber zu reden? Denn es geschieht ja. Nicht so extrem, niemand wird sterben gelassen. Aber eine Zunahme von Suizidgedanken, Depression, Ängste, Immobilität: Sie alle sind Realität.

Schauen Sie sich die Situation heute an. Wir haben, wenn es hochkommt, 1500 Intensivbetten in der Schweiz. Was passiert, wenn die voll sind? Dann müssen wir am Bett entscheiden, wen lasse ich leben und wen lasse ich nicht leben. Wenn sich eine Gesellschaft für so einen Weg entscheidet, wäre das eine Haltung, die ich furchtbar fände. Wir versuchen aktuell nicht, alle Menschen virusfrei zu halten. Es geht darum, die Versorgungsstrukturen aufrecht zu halten. Das finde ich schon ein hohes ethisches Prinzip. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir verzichten aktuell, damit wir nicht entscheiden müssen, wen lassen wir leben und wen nicht. Das ist irgendwann gar keine medizinische Frage mehr, sondern eine gesellschaftliche. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? In einer, die grosse Menschenansammlungen zulässt auf Kosten einzelner Schwächerer? Oder entscheiden wir uns für eine Gesellschaft, in der das Leben und die Würde jedes Einzelnen zählt? Für mich ist es klar: Ich lebe lieber in einer Gesellschaft, die die Schwachen mit in die Kalkulation nimmt. Aber das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, und wahrscheinlich haben Sie recht: Diese Frage wird nicht genug diskutiert.

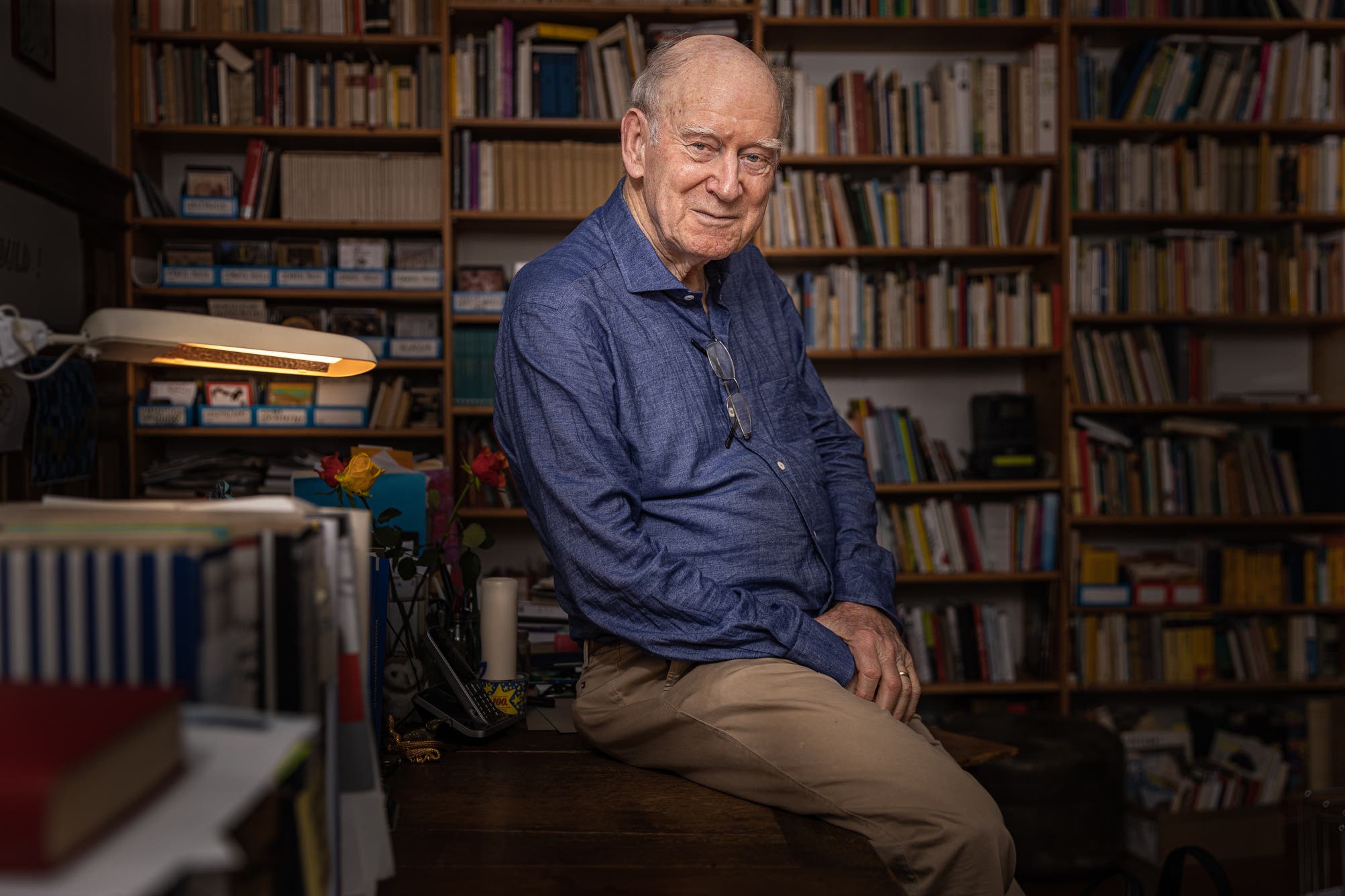

Zur Person

Joram Ronel ist seit drei Jahren Chefarzt und Leiter des Departements für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Klinik Barmelweid in Erlinsbach. Zuvor arbeitete Ronel in München, wo er auch seine Ausbildung gemacht hatte. Der 48-Jährige wohnt im Fricktal und in München. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.