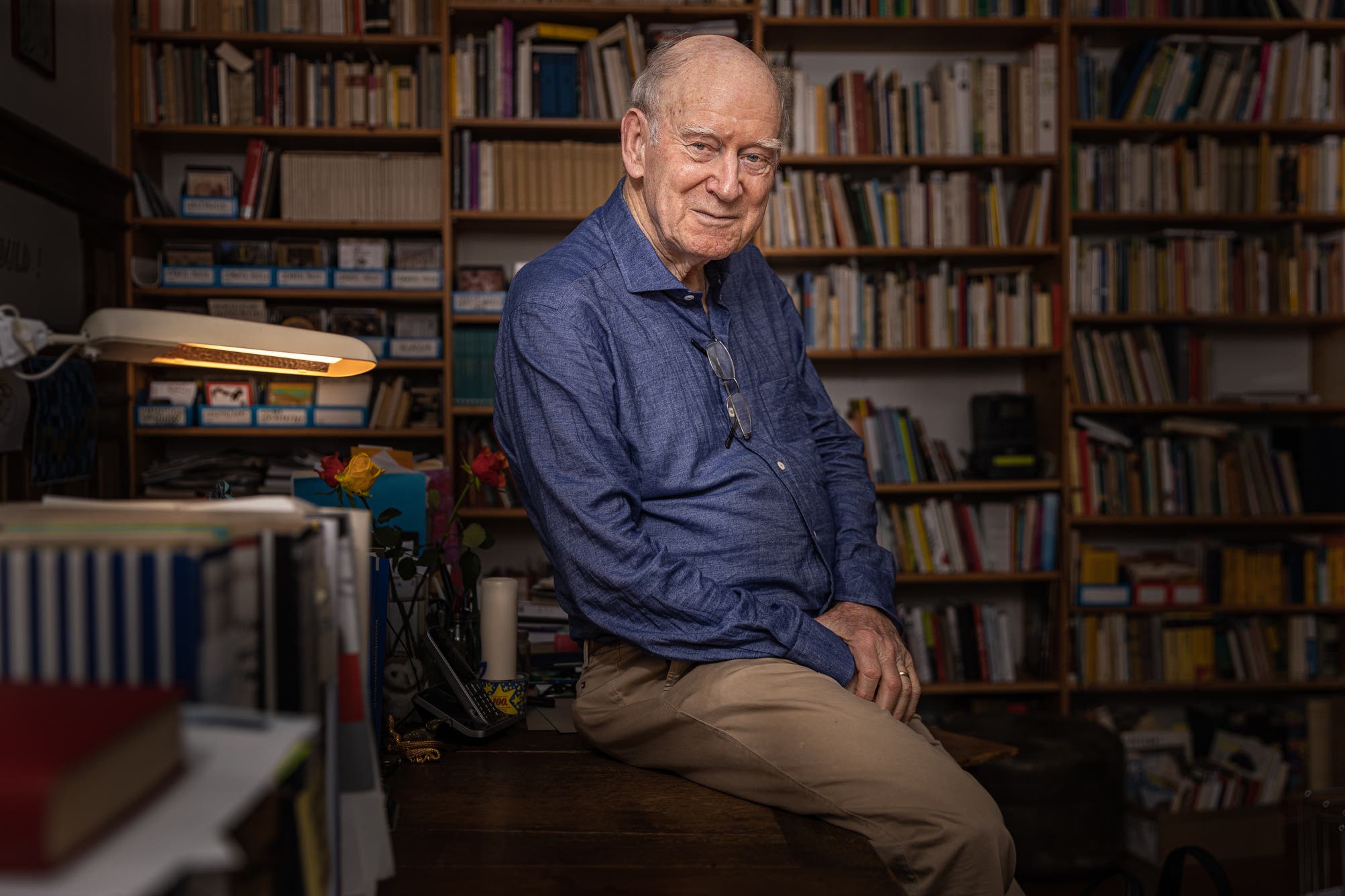

Adolf Ogi: Was die SVP von SP-Urgestein Helmut Hubacher lernen kann – und warum Sympathie in der Politik zentral ist

Warum war Helmut Hubacher eine Ausnahmeerscheinung?

Adolf Ogi: Erstens weil er 34 Jahre Nationalrat war – unglaublich. Zweitens weil er 15 Jahre Parteipräsident war – legendär. Drittens und vor allem, weil Helmut Hubacher als Persönlichkeit eine Ausnahmeerscheinung war. All das machte ihn zum wichtigsten Parlamentarier seiner Zeit, man könnte sagen: zum wichtigsten Politiker ausserhalb des Bundesrats.

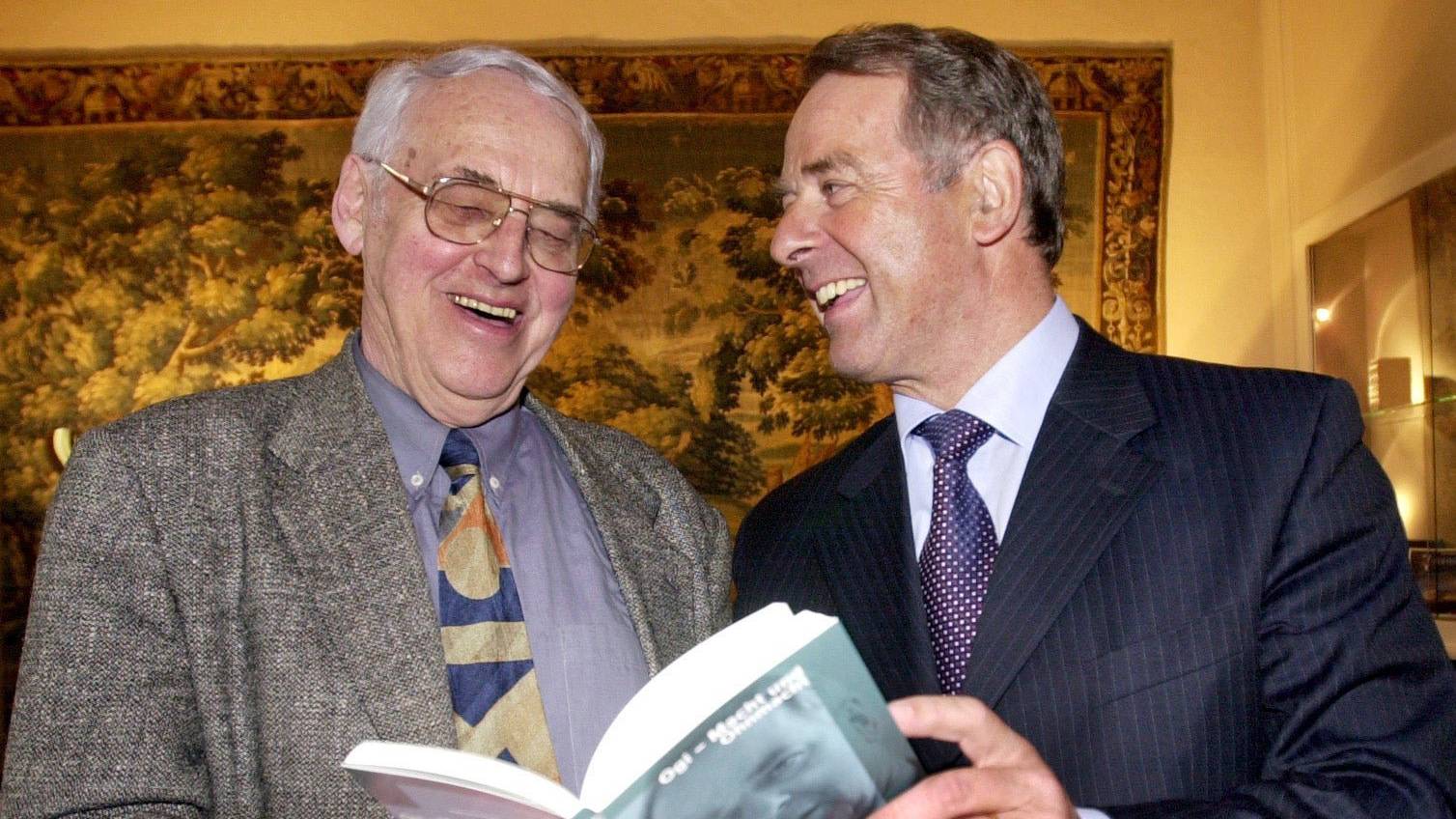

Er, der ehemalige SP-Präsident, schrieb ein Buch über Sie, den ehemaligen SVP-Präsidenten. «Macht und Ohnmacht», lautet der Titel. Wie kam es dazu?

Weil es für ihn einfacher war, über Ogi zu schreiben, als über eigene, mimosenhafte Parteigenossen, so sagte er es selbst (lacht). Wir waren gemeinsam an so vielen Sitzungen, sei es in der sicherheitspolitischen Kommission als Parlamentarier oder später, als ich Verteidigungsminister war. Da lernt man sich kennen: die Gestik, die Mimik, die Redundanz der Sprache. Das Menschliche! Es ist in der Politik zentral. Man konnte von Helmut Hubacher so vieles lernen: Er roch in jedem Geschäft den Schwachpunkt, wusste genau, wo einhaken.

Sie haben vom Gegner gelernt?

Er war nicht nur Gegner. Wir haben wenige Male auch gemeinsame Sache gemacht. So haben wir erreicht, dass die Armee statt 420 Leopardpanzer nur 360 Stück beschafft hat, zum Ärger von Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz. Später, als EMD-Chef, sah ich dann, dass die 360 immer noch zu viele waren. Aufeinander hören, auch dem vermeintlichen Gegner zuhören, die beste Lösung finden: Das macht Politik aus. Wir politisierten nach dem Motto: «Ich teile deine Ansicht nicht, aber respektiere dich.»

Wäre eine Karriere wie die Ihrige oder die von Hubacher heute noch möglich?

Nein, sicher nicht was mich betrifft. Heute muss man studiert haben, weder Hubacher noch ich hatten ein Studium. Als ich 1979 Nationalrat wurde – als Quereinsteiger –, hat mich Hubacher vom ersten Moment an ernst genommen. Er war eben der Krauchthaler, der es aus einfachen Verhältnissen zuerst in die Grossstadt Basel und dann nach Bern geschafft hatte. Er musste kämpfen und sich durchsetzen. Solche Biografien sind selten geworden. Hubacher hat sich alles erarbeitet und dazugelernt, er wurde im Verlauf der Karriere immer analytischer, unabhängiger, er entwickelte einen globalen Weitblick.

Das Wort «Ohnmacht» in Hubachers Buch drückt aus, dass Sie als gemässigter Berner SVPler keine Chance hatten, die Blocher-SVP aus Zürich zu bremsen.

Christoph Blocher hat den Berner Flügel zur Seite gestellt. Hubacher sah das schon richtig. Trotzdem bin ich der SVP immer treu geblieben, auch nach der BDP-Gründung. Wie Hubacher habe ich auch Blocher stets respektiert. Und so wie Hubacher überall den Schwachpunkt zuerst erkannte, hat Blocher das Gespür dafür, künftige Probleme vor anderen zu identifizieren.

Sie selber als damals populärster Bundesrat und auch Hubacher und Blocher konnten mit ihrer Art weit über die Parteibasis hinaus mobilisieren und auf Abstimmungen Einfluss nehmen. In der SVP mangelt es zurzeit an solchen Figuren.

Ihre Zeitung hat kürzlich geschrieben, der SVP fehle es an Sympathieträgern. Den Faktor Sympathie darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Wenn die SVP beklagt, ihre Leute seien bei den letzten Wahlen nicht an die Urne gegangen, so liegt das zu einem schönen Teil daran, dass diese Leute mit der Art des Politisierens gewisser Exponenten nicht einverstanden waren. Mit dem Ton, mit der Aggressivität.

Morgen wird wohl der Tessiner Marco Chiesa zum SVP-Präsidenten gewählt. Bringt er den Faktor Sympathie mit?

Er hat als Tessiner eine Chance, in der Deutschschweiz zu punkten. Mit Akzent sprechen, das kommt bei uns gut an, und man lässt dann auch den einen oder anderen Fehler durchgehen. Dieses Phänomen sieht man zurzeit bei Bundesrat Alain Berset ganz schön: Seine Auftritte zu Corona kommen sehr gut an, das hängt auch damit zusammen, dass er Romand ist. Der eine oder andere Deutschfehler macht ihn menschlich und gmögig.

Sie und Hubacher sind und waren auch nach Ihren Rücktritten sehr gefragt. Hubacher schrieb bis vor wenigen Wochen regelmässige Kolumnen. Wie findet man nach dem Rücktritt das richtige Mass an öffentlicher Präsenz?

Das muss jeder selber entscheiden. Hubacher hatte halt etwas zu sagen, bis zuletzt. Er konnte aus seinem langjährigen Fundus schöpfen und sein Wissen einbringen, das so manchem jüngeren Journalisten fehlt. Ich habe seine Texte in der «Basler Zeitung», der «Schweizer Illustrierten» und seine Interviews auch immer gelesen.

Wie dosieren Sie Ihre Wortmeldungen?

Ich hatte das Glück, dass ich nach meinem Rücktritt aus dem Bundesrat eine weitere, unglaublich spannende Aufgabe hatte, ich war sieben Jahre lang für Kofi Annan und die Uno tätig. Ich habe dieses Amt abgegeben, weil mein Sohn Mathias krank wurde und ich da sein wollte für ihn.

In Interviews sind Sie von Jahr zu Jahr zurückhaltender geworden. Täuscht der Eindruck?

In einer früheren Phase habe ich einige wenige Male etwas vorlaute Kommentare zu meiner Partei abgegeben. Danach nahm ich mir vor, mich nicht unmittelbar zur Politik zu äussern. Obwohl ich sehr viele Anfragen habe.

Was heisst das?

Pro Tag erhalte ich etwa 20 Mails oder Briefe mit Anfragen für Vorträge, Interviews, Veranstaltungen und so weiter. Ich brauche nach wie vor die Unterstützung meiner damaligen Sekretärin aus Bundesratszeiten, um diese Post zu bewältigen. Die meisten Anfragen lehne ich ab. Ich mache, was anderen Freude bereitet, etwa Referate vor Studenten. Das macht auch mir Freude.