Nach Prozess und Urteil: Das bedeutet die kleine Verwahrung für den Messerstecher von Aarau

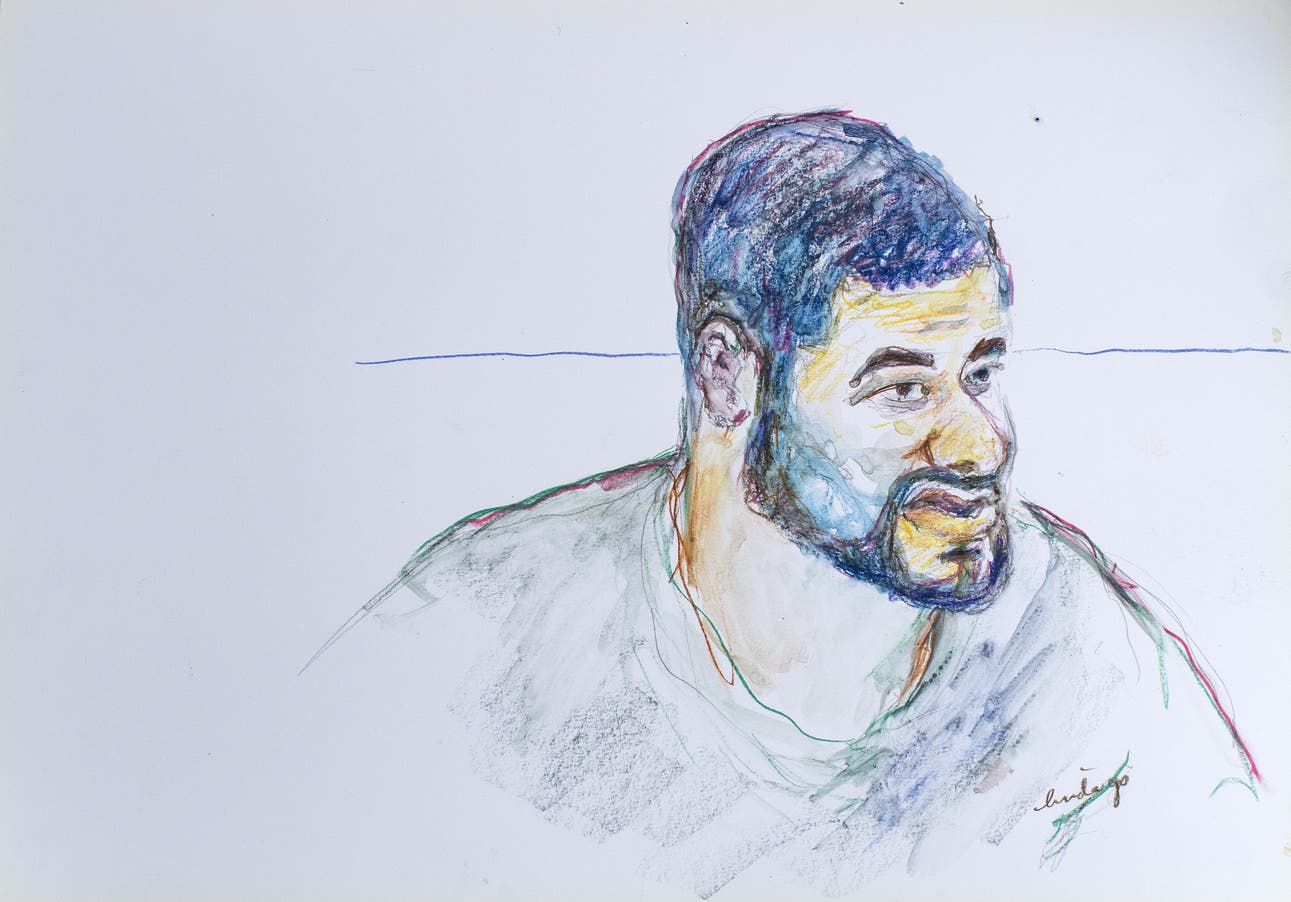

Schuldunfähig. Weil der 29-jährige Kroate, der Hildegard Enz Rivola vor einem Jahr mit 51 Messerstichen tötete, eine paranoide Schizophrenie hat, konnte er nicht verurteilt werden. Zum Zeitpunkt der Messerattacke war seine Einsichtsfähigkeit laut Gutachten aufgehoben. Deshalb wird der Täter nun in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung einer Therapie unterzogen, was einer kleinen Verwahrung gleichkommt.

Therapie statt Gefängnis für jemanden, der auf so brutale Weise einen Menschen getötet hat, stösst allen voran bei den Angehörigen auf Unverständnis. Ivor Rivola, Sohn der getöteten Hildegard, las während der Verhandlung am Mittwoch mit zittriger Stimme einen Brief vor. Darin stellte er die kleine Verwahrung in Frage: «Wer glaubt, dass solche Menschen nach der stationären Massnahme wieder gesunde, in der Gesellschaft funktionierende Bürger werden, glaubt an Wunder.»

Lebenslange Verwahrung ist immer noch möglich

Eine stationäre Massnahme können die Richter anordnen, wenn die Tat einen direkten Zusammenhang mit einer psychischen Störung hat und das Rückfallrisiko durch eine Therapie gesenkt werden kann. So auch im Fall von Aarau. Diese kleine Verwahrung wird für eine Dauer von maximal fünf Jahren ausgesprochen. Danach kann sie verlängert werden, wenn vom Täter weiterhin eine Gefahr ausgeht. Wird ein verurteilter Straftäter hingegen als nicht therapierbar eingestuft, kann das Gericht eine lebenslängliche Verwahrung aussprechen. Extrem gefährliche Sexual- oder Gewaltstraftäter bleiben so bis an ihr Lebensende verwahrt.

Laut Josef Sachs, Forensiker und langjähriger Gerichtsgutachter, kommt eine vorzeitige Entlassung aus dem Massnahmenvollzug immer seltener vor: «Gerade bei so einem schweren Delikt müsste die Behandlung das Rückfallrisiko mit grosser Sicherheit beseitigen, damit der Täter wieder in Freiheit entlassen würde.»

Der 29-jährige Kroate braucht laut Gutachterin einerseits eine medikamentöse Behandlung, andererseits müsse er auch lernen, mit den Psychosen umzugehen. Forensiker Sachs erklärt: «Wenn jemand an einer paranoiden Schizophrenie leidet, besteht immer die Möglichkeit, dass die Symptome wieder auftreten. Um dies zu verhindern, muss der Betroffene dauernd Medikamente einnehmen.» Ausserdem müsse er in der Therapie lernen, sogenannte Frühwarnsymptome der Schizophrenie zu erkennen und richtig darauf zu reagieren.

Die stationäre Behandlung, so Sachs, werde nur beendet, wenn das Risiko für einen Rückfall sehr klein ist. Dass ein Täter fälschlicherweise oder zu früh aus einer stationären Massnahme entlassen wird, sei unwahrscheinlich: «Die stationäre Behandlung wird nicht einfach so abgebrochen, sondern es werden schrittweise Lockerungen angeordnet.» In der Regel sei es heute so, dass Menschen eher zu lange als zu wenig lang in der stationären Massnahme bleiben. Nach einer bestimmten Zeit, wenn die Behandlung erfolgreich war, gibt es Öffnungsschritte.

Jemand kann zum Beispiel für kleinere Ausgänge oder Urlaub raus. «So kann man die Kooperation überprüfen. Ausserdem geht die ambulante Behandlung bei der Entlassung aus der stationären Massnahme weiter», sagt Sachs. Wenn die Person nicht kooperiert, kann sie jederzeit wieder in eine stationäre Behandlung zurückversetzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass ein Täter nach der stationären Massnahme gar nicht mehr rauskommt: «Wenn die Therapie als aussichtslos angeschaut wird, also wenn jemand sehr lange therapiert wird ohne Fortschritte zu machen, dann kann der Fall zurück ans Gericht und das Gericht kann eine Verwahrung anordnen», so Sachs.

Der Täter von Aarau war vor der Bluttat nicht bedeutend aufgefallen. 2017 war er zwei Mal in psychiatrischer Behandlung. Dies, weil er Kokain konsumierte. Damals habe er ausgesagt, dass er das Gefühl habe, die Menschen um ihn herum seien Roboter. Die Diagnose der paranoiden Schizophrenie stellte die Gutachterin aber erst nach dem Tötungsdelikt. «Schizophrenie bricht für das Umfeld meistens unerwartet aus. Die Symptome können lange Zeit da sein, ohne dass man sie von aussen erkennt», erklärt Josef Sachs. Substanzen wie Kokain könnten den Ausbruch von schizophrenen Symptomen fördern.

Wer Therapie verweigert, kommt nicht einfach frei

Der Anwalt der Opferfamilie hatte Zweifel am Gutachten geäussert. Aus seiner Sicht wäre ein Zweites nötig gewesen. Dass ein Täter seine Schuldunfähigkeit vorspielt, sei schwierig, sagt Sachs: «Gerade bei so einer Krankheit stützen sich Gutachter in der Regel nicht nur auf die Untersuchung, sondern auf Fremdauskünfte.» Familienangehörige und Bekannte würden zum Verhalten des Täters befragt. Nur etwa zehn Prozent der Täter werden bei einem Gutachten als schuldunfähig eingestuft.

Der 29-Jährige wird nun in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie untergebracht. Denkbar wären Königsfelden, Rheinau im Kanton Zürich, Basel oder auch Münsterlingen im Kanton Thurgau. Sollte er die Therapie verweigern, müsse er nicht freigelassen werden, so Sachs: «Gerade bei einer paranoiden Schizophrenie, bei der neben der Psychotherapie auch eine medikamentöse Behandlung eine Rolle spielt, kann im Extremfall eine Behandlung gegen seinen Willen durchgeführt werden.» Die Medikamente, so Sachs, könnten in einem solchen Extremfall auch gespritzt werden.