Aargauer mit Alkoholfahne und ohne Ausweis erwischt – doch für die Gerichte ist der Fall alles andere als klar

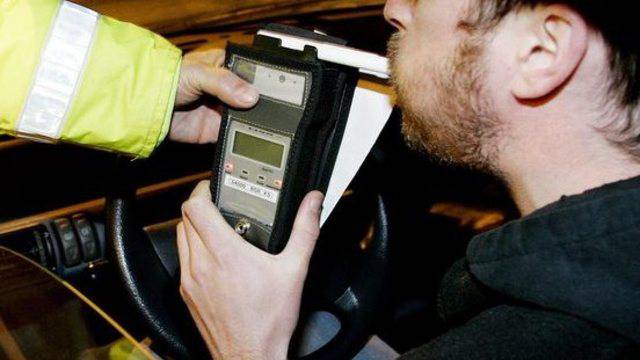

Als die Polizisten einen Autofahrer kontrollierten, stach ihnen der Geruch von Alkohol in die Nase. Über zwei Promille zeigte der Atemtest an jenem Dienstagnachmittag im August 2016. Noch höhere Wert ergab die Blutprobe.

Der Kontrollierte hatte sich nicht nur betrunken, sondern auch ohne Führerausweis ans Steuer gesetzt. Das Billett war ihm bereits zuvor entzogen worden. Ein klarer Fall – so schien es zumindest.

Im September 2017 verurteilte das Bezirksgericht Bremgarten den Mann wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand mit qualifizierter Atem-Alkohol- oder Blutalkoholkonzentration sowie wegen des Führens eines Motorfahrzeugs trotz Entzug des Ausweises zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 9 Monaten, die allerdings zugunsten einer Suchtbehandlung aufgeschoben wurde.

Sein Auto sollte eingezogen und verwertet werden. Ausserdem hätte er eine bedingt ausgesprochene Geldstrafe aus dem Jahr 2015 bezahlen müssen.

Der Beschuldigte akzeptierte den Entscheid nicht. Und der Gang ans Aargauer Obergericht zahlte sich aus: Die Richter bestätigten zwar den Schuldspruch wegen Führens eines Motorfahrzeugs trotz Entzug des Ausweises, sprachen ihn ansonsten aber frei.

Das Ergebnis: eine unbedingte Geldstrafe von 200 Tagessätzen zu 100 Franken statt neun Monate Freiheitsstrafe. Nach diesem Urteil hätte er weder eine Suchttherapie machen noch sein Auto abgeben müssen. Weil die Oberstaatsanwaltschaft den Freispruch nicht akzeptieren wollte, beschäftigte der Fall aus dem Aargau in der Folge auch noch das Bundesgericht.

Kritik am Obergericht

Im Zentrum steht die Frage, ob die Testergebnisse als Beweismittel verwendet werden dürfen. Von keiner Seite bestritten wird, dass die Blutalkoholprobe unverwertbar ist, weil sie von der Polizei statt wie vorgeschrieben von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden war.

Umstritten ist hingegen, ob die Resultate des Atemtests in den Entscheid einfliessen dürfen.

Die Strassenverkehrskontrollverordnung legt fest, wie die Polizei bei Alkoholtests vorgehen muss. Obergericht und Beschuldigter sind der Meinung, dass die Regeln im konkreten Fall nicht eingehalten worden sind. Den Polizisten kommen Aufklärungspflichten zu, wonach sie die Kontrollierten unter anderem darauf aufmerksam machen müssen, dass bei einer Verweigerung des Atemtests eine Blutprobe angeordnet werden kann.

Weil dieser Hinweis nicht rechtzeitig – noch vor dem Einsatz des Messgeräts – erfolgt sei, könnten die Ergebnisse der Atem-Alkoholprobe nicht verwertet werden, befanden die Oberrichter.

Die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft kommt hingegen zu einem anderen Schluss und wirft dem Obergericht vor, den zentralen Artikel falsch auszulegen. Autofahrer müssten erst über die Folgen eines verweigerten Atemtests aufgeklärt werden, sobald sie eine Verweigerungsabsicht äusserten.

Eine Einschätzung, die das Bundesgericht teilt. Die oberste Instanz des Landes hält in ihrem am Montag veröffentlichten Urteil fest: Die Belehrung durch die Polizei räume dem Betroffenen die Möglichkeit ein, «angesichts der ihm eröffneten Konsequenzen sein Verhalten zu überdenken und auf seinen Entscheid zurückzukommen».

Das heisst: Nur dann, wenn ein Autofahrer sagt, er wolle nicht ins Messgerät pusten, müssen die Beamten ihn auf die Folgen hinweisen.

Wie reagierte der Blaufahrer auf die Atem-Alkoholprobe?

An die Adresse des Obergerichts gerichtet stellen die Bundesrichter fest: «Die Vorinstanz hätte daher das Verhalten des Beschwerdegegners bzw. dessen Reaktion auf die polizeiliche Anordnung der Atem-Alkoholprobe abklären müssen.»

Die entscheidende Frage, ob sich der Autofahrer in Bezug auf die Atem-Alkoholprobe kooperativ gezeigt hat, blieb bislang ungeklärt. Der Fall wird deshalb zurück ans Aargauer Obergericht geschickt, das darauf eine Antwort liefern und neu entscheiden muss.

Bundesgerichtsurteil 6B_1007/2018 vom 14. November 2019