(Zofingia 2/6) Der kampfreiche Weg zum Bundesstaat

SERIE

Zofingen und Zofingia – die Stadt und die Studentenverbindung sind seit zwei Jahrhunderten aufs Engste verbunden. Im Sommer 1819 trafen sich in der Thutstadt 26 Zürcher und 34 Berner, um den Zofingerverein aus der Taufe zu heben. 200 Jahre später wird dieses Jubiläum mit einem dreitägigen Stadtfest vom 30. August bis 1. September ausführlich gefeiert. Gestern startete das Zofinger Tagblatt eine sechsteilige Serie zur Geschichte der Zofingia und ihrer Bundesstadt Zofingen. Wie kam es zur Gründung 1819? Was trieb die Mitglieder an, was haben sie geleistet – und wie haben sie die Schweizer Geschichte mitgestaltet? Und wo trifft man sie heute, wenn sie nicht gerade in Zofingen ihr Centralfest feiern? Autor ist der ehemalige NZZ-Journalist, Historiker und Publizist Dr. Ronald Roggen, der auch die Festschrift der Zofingia zum 200-Jahr-Jubiläum redigiert hat.

Teil 1: Zofingia 1819 – zur rechten Zeit, am idealen Ort, mit der schönsten Idee

Die Revolution von 1830, die der liberalen Bewegung in ganz Europa Auftrieb verschaffte, hatte die Fenster weit aufgerissen. Jetzt war politisch fast alles möglich. Das musste die Zofinger faszinieren.

Als Erster packte der Weinfelder Thomas Bornhauser die Gelegenheit beim Schopf. Als Zofinger der ersten Stunde publizierte er sofort eine Schrift zur Verbesserung der thurgauischen Verfassung. Noch wichtiger: 1832 schob er die Revision der Bundesakte an. In der Tagsatzung schieden sich allerdings die Geister und die Spaltung zog sich hin.

Inzwischen kämpften die Zofinger auf regionaler Ebene. So trat Stephan Gutzwiller, seit 1823 Zofinger, für die Rechte der Basler Landschaft ein, was nach dem Gefecht bei der Hülftenschanz zur Verselbstständigung führte, unter Gutzwillers Führung.

Der «Putsch», eine Schöpfung von Zofingern

Noch berühmter war der «Züriputsch», wiederum eine Folge des Stadt-Land-Unterschieds. Am 5. September 1839 liess Pfarrer Bernhard Hirzel, ein Zofinger, in Pfäffikon die Glocken seiner Kirche läuten, worauf sich der Protestzug in Bewegung setzte. Die Regierung in Zürich wurde überrumpelt und trat zurück. Der «Züriputsch» machte begriffsgeschichtlich Furore, denn ab 1839 hat das Wort «Putsch» die Welt erobert, und wenn die Welt jemals einen Putsch erlebte, stand ganz am Anfang der Geschichte das Glockengeläute des braven Zofingers Bernhard Hirzel. Beim Hitlerputsch 1923 im Bürgerbräukeller, beim Unternehmen Walküre 1944. Seltsame Geschichte!

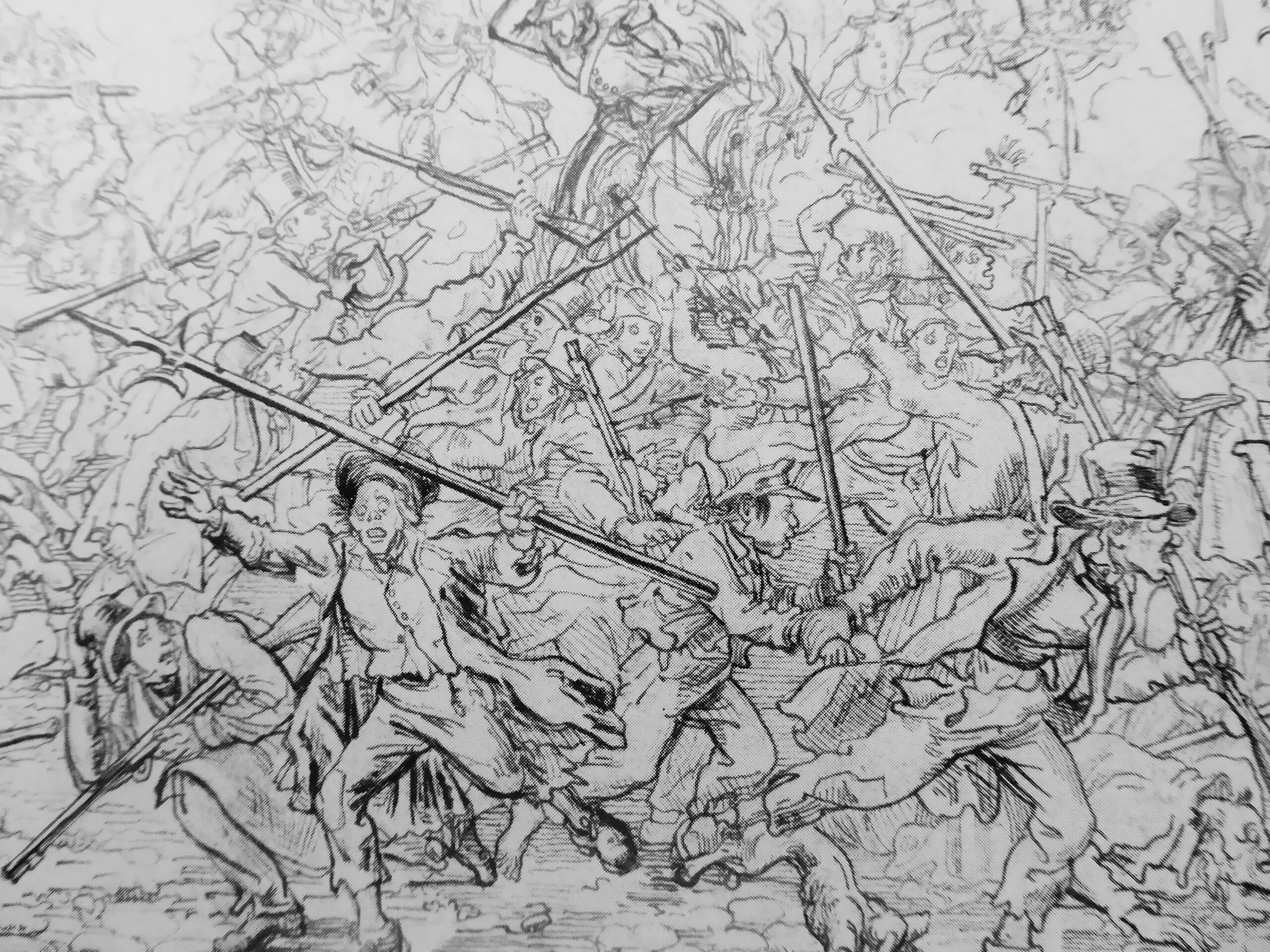

Es folgten die Freischarenzüge, mit Pfeilspitze gegen die Berufung der Jesuiten zur Leitung des Pfarrdienstes in Luzern, was liberale Kräfte provozierte. An den Freischarenzügen waren Zofinger stark beteiligt, allen voran Jakob Robert Steiger. Er war dritter Centralpräsident der Zofingia gewesen. Jetzt büsste der Freischaren-Anführer im Luzerner Kesselturm. Das Gericht sprach das Todesurteil aus. Welches Glück, dass ihn Freunde befreien konnten.

Gegen die Jesuiten sprach übrigens nicht der katholische Glaube, sondern die Unterordnung unter Rom. Inzwischen hat sich diese Aversion gelegt. Heute wirkt gar ein Zofinger in diesem Orden, ein ehemaliger Centralpräsident.

Nach dem Sonderbundskrieg das grüne Licht zur Verfassung 1848

Die Verfassungsfrage wurde im Sonderbundskrieg entschieden, wo der Hauptharst der Zofinger unter General Dufour kämpfte. Nur einer stand auf der Gegenseite: Constantin Siegwart-Müller. Der «Bundespräsident» der Sonderbündler hatte den Zofingerverein längst verlassen. Im Cen-tralarchiv der Zofinger fehlt deshalb seine Karte.

Der Weg war also frei für den grossen Schritt. Und die Zofinger leisteten in der Verfassungskommission wichtige Arbeit. Ganz vorne wirkten Ulrich Ochsenbein (der spätere Bundesrat), Johann Konrad Kern (später «Minister Kern») sowie Jakob Robert Steiger.

Ein Zofinger unterschrieb die Verfassung: Alexander Funk, letzter Präsident der Tagsatzung. Vier Zofinger präsidierten später als Erste den Nationalrat. Allerdings war vorher eine Hürde zu meistern.

Das Beispiel Nationalrat illustriert, welchen Einfluss die Zofinger damals ausübten. In der Verfassungskommission hatte die Meinung vorgeherrscht, es genüge ein Einkammersystem, also eine Fortsetzung der Tagsatzung durch einen Ständerat. Bis der Schwyzer Zofinger Melchior Diethelm, inspiriert von Ignaz Paul Vital Kopp, das Zweikammersystem erwog. Er wagte es allerdings nicht, allein den Vorschlag einzubringen, weil er einem unterlegenen Sonderbundskanton angehörte. Deshalb prüften Zofingerfreunde seine Idee – und unterstützten Diethelm in der Kommission. Das Zweikammersystem obsiegte. So kam die Schweiz zu ihrem Nationalrat!

Auch bei der letzten Totalrevision blieben die Zofinger am Ball

Damit war die Verfassungsarbeit der Zofinger nicht etwa erschöpft. Im Gegenteil, Politiker und Juristen der Verbindung arbeiteten weiter mit. Von der gegenwärtig gültigen Verfassung kann man sogar sagen, dass sie ihren Ursprung im Kreis der Zofinger genommen hatte. Es war Prof. Max Imboden gewesen, ein begeisterter Zofinger, der 1964 mit seiner Schrift «Helvetisches Malaise» den Anstoss gegeben hatte. Unter seinen Studenten waren ebenfalls Zofinger, etwa Luzius Wildhaber, der spätere Präsident des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte.

Im Bundesarchiv lagert ein dickes Zofinger-Dossier mit Verfassungsakten. Es handelt sich um die Vernehmlassung zur Totalrevision, der Volk und Stände 1999 schliesslich zustimmten. In den Akten ist nachzulesen, wie Zofinger und Altzofinger die Vorlage beurteilten. Sie taten das sehr engagiert und sehr detailreich – einer von vielen Belegen, dass die Zofinger am Ball blieben, wenn es um das Land ging. Sie haben Vorstösse eingebracht und mit Kommentaren die Auslegung erleichtert.