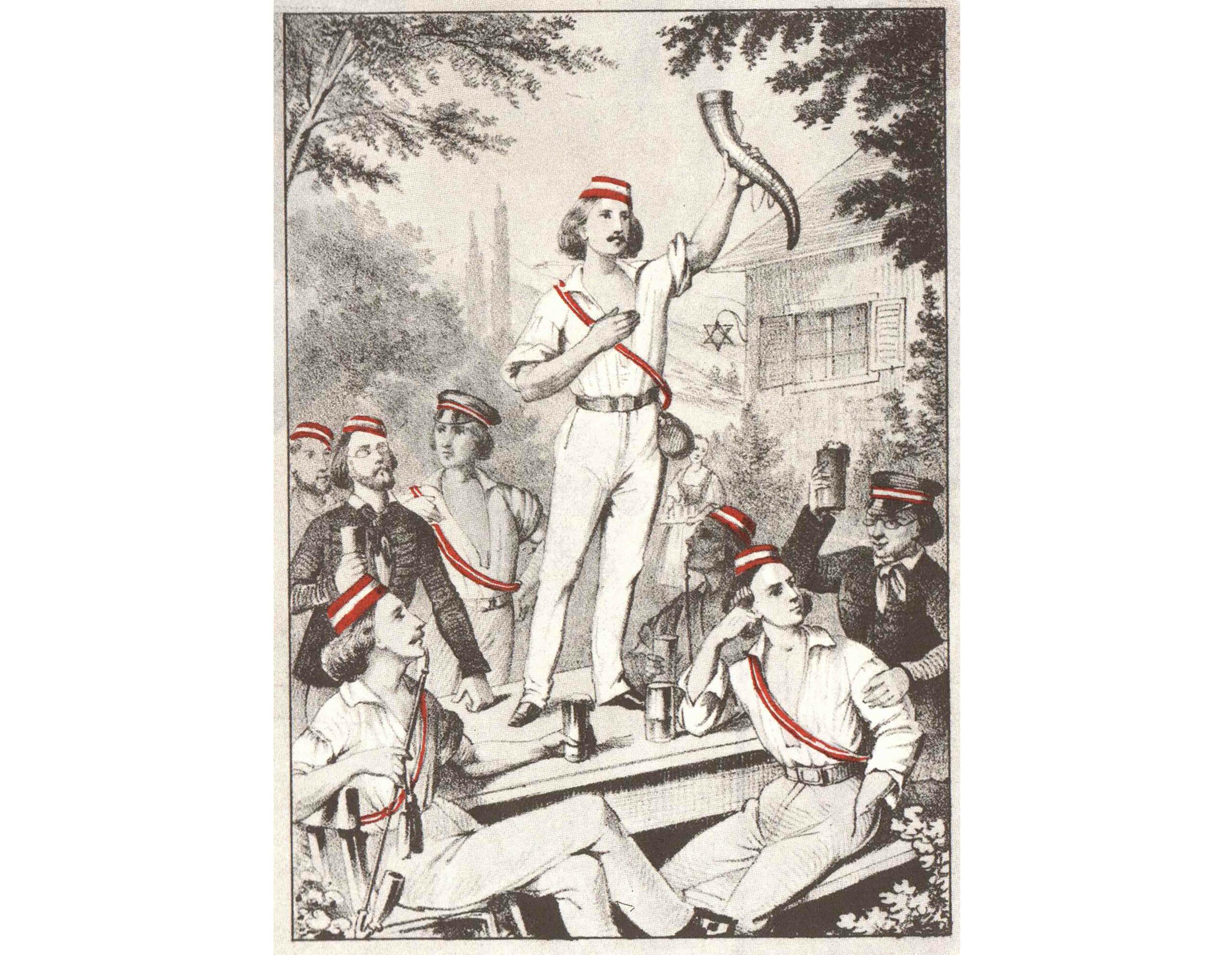

Zofingia 1819 – zur rechten Zeit, am idealen Ort, mit der schönsten Idee

SERIE

Zofingen und Zofingia – die Stadt und die Studentenverbindung sind seit zwei Jahrhunderten aufs Engste verbunden. Im Sommer 1819 trafen sich in der Thutstadt 26 Zürcher und 34 Berner, um den Zofingerverein aus der Taufe zu heben. 200 Jahre später wird dieses Jubiläum mit einem dreitägigen Stadtfest vom 30. August bis 1. September ausführlich gefeiert. Heute startet das Zofinger Tagblatt eine sechsteilige Serie zur Geschichte der Zofingia und ihrer Bundesstadt Zofingen. Wie kam es zur Gründung 1819? Was trieb die Mitglieder an, was haben sie geleistet – und wie haben sie die Schweizer Geschichte mitgestaltet? Und wo trifft man sie heute, wenn sie nicht gerade in Zofingen ihr Centralfest feiern? Autor ist der ehemalige NZZ-Journalist, Historiker und Publizist Dr. Ronald Roggen, der auch die Festschrift der Zofingia zum 200-Jahr-Jubiläum redigiert hat.

Nach der Französischen Revolution und der Herrschaft Napoleons drängten finstere Reaktionäre darauf, das Rad der Zeit rückwärts zu drehen. Auf diesem Rückwärtstrend ritten die Edlen des Ancien Régimes, vorab Fürst Metternich, aber auch die Ultras unter den Staatstheoretikern, allen voran der Berner Karl Ludwig von Haller. Damit wurde die Situation für aufgeschlossene Menschen unerträglich. Sie hatten den «Contrat social» des aufklärerischen Philosophen Jean Jacques Rousseaus als Befreiungsschlag empfunden und setzten auf Volksrechte und Verfassung. Für die Eidgenossen enttäuschend legte der Wiener Kongress einen Bundesvertrag hin, der keine Regierung vorsah und nicht einmal eine Revisionsklausel anbot. Auf ewig im verfassungspolitischen Nichts, so sah es aus.

Aber es wurde schlimmer. 1816 erschien Band 1 von Hallers «Restauration», der alles Neue verdammte. Am liebsten hätte der «Restaurator» das Rad vor die Reformation zurückgedreht – er wusste warum. Seine Welt funktionierte von oben nach unten. Er wechselte zum katholischen Glauben, was ihn ins Exil nach Frankreich trieb.

Zwingli-Jubiläum als Auslöser für eine Zusammenkunft

Endlich! Auf der zukunftsfreudigen Seite kündigte sich etwas an, was die Studierenden Zürichs mehr und mehr in ihren Bann zog: das Zwingli-Jubiläum. Es strahlte Zuversicht aus und leitete die Jungen an, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Es bedurfte noch des Einfalls, die Berner zum Fest einzuladen. So traf man sich Ende 1818 in Zürich, und einer kam auf die Idee, im Sommer 1819 erneut einzuladen, am einfachsten in der Mitte zwischen Zürich und Bern. Zwischen Zürchern und Bernern setzte ein Briefwechsel ein, mit dem sich die Studierenden an die geplante Zusammenkunft herantasteten. Bald konnte es losgehen.

Man entschied sich für die Thutstadt. Sie verhiess liberalen Geist und schickte sich an, ihre Tore endgültig zu öffnen, was Gutes verhiess. Zofingen – auch das war ein überaus glücklicher Entscheid.

Gegenwind gab es genug in jener Zeit, auch vonseiten der hohen Politik. Denn im März 1819 stiess der deutsche Student Karl Ludwig Sand dem Dramatiker August von Kotzebue einen Dolch in die Brust. Und Metternich sann auf Repressionen.

Hundemüde, aber glücklich kamen sie in Zofingen an

Davon unbeeindruckt wanderten die Zürcher und Berner am 21. Juli 1819 wacker los, bei widerwärtigem Regenwetter. Beide Gruppen hatten rund 60 Kilometer vor sich. Die Zürcher wanderten nach Dietikon, stiegen dort westwärts hoch, erreichten Mellingen und erreichten abends Zofingen, hundemüde. Bald kamen auch die Berner an. «Es war etwas viel für einen Tag», lachte einer von ihnen, als er an der 50-Jahr-Feier der Zofingia den Jungen darüber berichtete.

Die Tage waren für Referate und Diskussionen reserviert und einen Empfang beim Stadtammann. Der 24. Juli brachte alle noch einmal zusammen. Alle standen im Banne der Gründung eines Zofingervereins. Dieser war nicht aus einer einzigen Schar heraus entstanden, sondern beruhte auf Begegnung. Die Hand wollte man sich reichen, ein gemeinsames Vaterland erkämpfen und einen neuen Staat anlegen. Die ganze Schweiz wollte man umfassen und die konfessionellen Grenzen überwinden.

Das reichte den Studierenden in jener Zeit der Romantik als Idee. Bereits 1820 kamen die Luzerner dazu und die Waadtländer. Damit erst war die Gründung vollends gelungen, es waren offen denkende Katholiken dabei und Studierende aus der Romandie. Die Schweiz hatte ihre erste breit abgestützte Studentenorganisation. Die Zofinger wünschten sich vor allem aber einen unabhängigen, mit Volksrechten ausgestatteten Bundesstaat. Das war und blieb ihre wunderschöne Idee.

Die Wende 1830 war die ideale Ausgangslage

Für handfeste Pläne ergab sich wenige Jahre später eine historische Chance – die Regeneration. Sie ging von Paris aus, nicht zufälligerweise. Die Bourbonen, blind für die Bedürfnisse des Bürgertums, liessen sich zu den Juliordonnanzen hinreissen, was die Julirevolution auslöste. Für den König bedeutete es die Abdankung, für Europa das Signal zum Aufbruch. Metternich hatte zwar im August 1819 seine repressiven Karlsbader Beschlüsse in Gang gesetzt, also kurz nach der Gründung der Zofingia. Aber diese büssten 1830 ihre Wirkung ein. Die Wende 1830 war also wie gemacht für das, was die Zofinger im Sinn hatten: den verfassungsmässigen Rechtsstaat. Die Zofinger der Gründerzeit waren jetzt reif dazu. Sturmreif.