Staatsrechtler mahnt: «Sobald ein Wirt nur noch Geimpfte reinlässt, ist der Bundesrat eigentlich verpflichtet, die Restaurants zu öffnen»

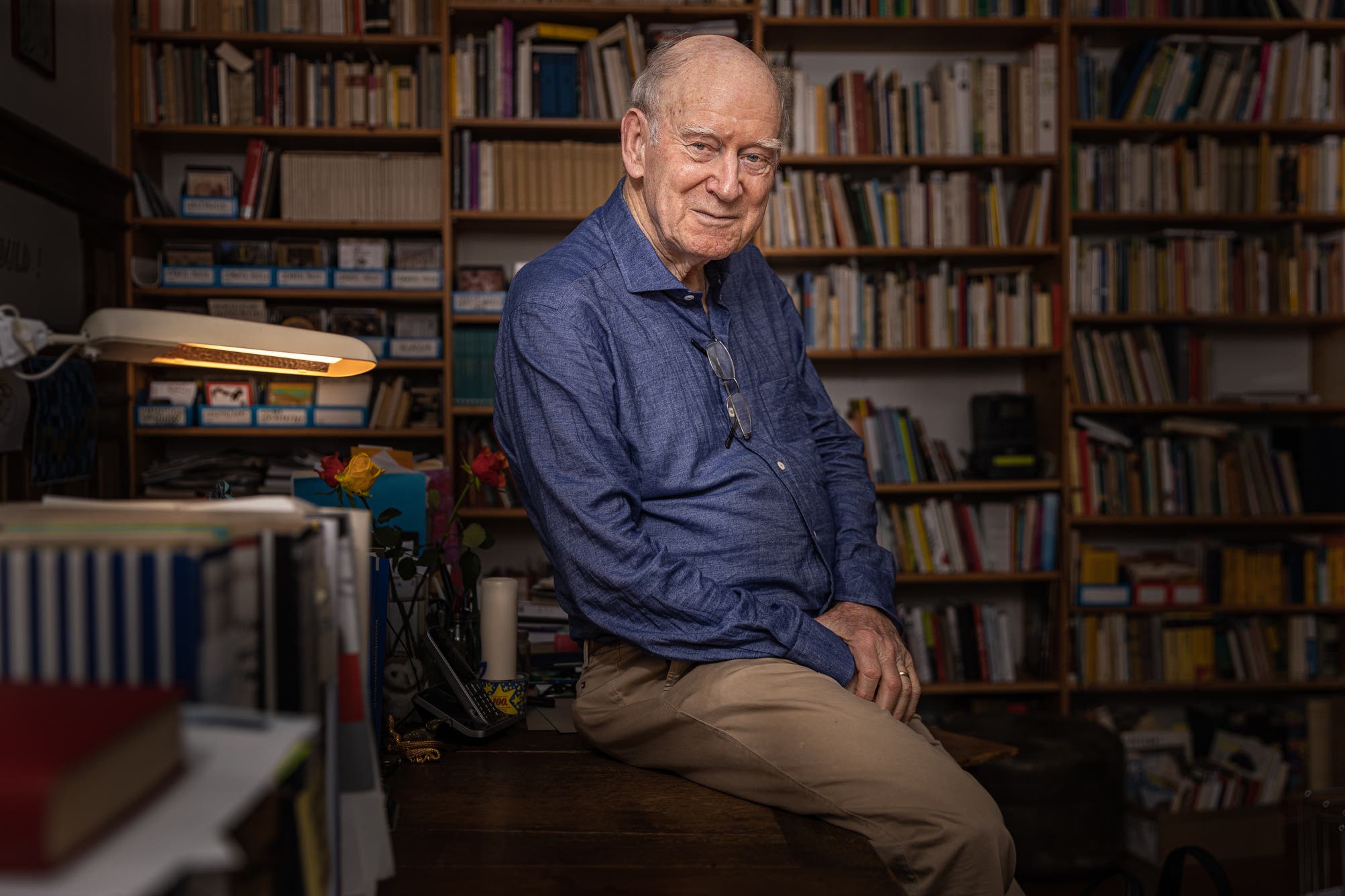

Wie verhältnismässig waren die Einschränkungen, die der Bundesrat angeordnet hat? Das wollen die Freunde der Verfassung wissen. Sie wollen diese Diskussion führen – und haben deshalb das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz ergriffen. Am 13. Juni wird darüber abgestimmt. Einer der besten Kenner der Materie ist Andreas Glaser. Der Zürcher Staatsrechtsprofessor nimmt im Interview Stellung, wie es um die Demokratie der Schweiz steht.

Diktaturvorwürfe wurden laut, zum angeblichen Schutz der Demokratie wurde die Gruppierung «Freunde der Verfassung» gegründet. Steht es so schlecht um die Demokratie in der Schweiz?

Andreas Glaser: Es ist immer gut, wenn die Verfassung Freunde hat. Aber aus verfassungsrechtlicher Sicht gibt es keinerlei Anzeichen, dass sich die Schweiz in Richtung Diktatur entwickelt hätte. Wir werden nach Covid-19 dieselbe Bundesverfassung haben wie zuvor. Es hat keine Bestrebungen gegeben, Änderungen vorzunehmen, wie dies in autoritären Regimen der Fall ist.

Dann sehen Sie keine gravierenden Einschränkungen?

Die Diagnose, dass es zu massiven Grundrechtsverletzungen gekommen ist, teile ich nicht. Aber natürlich gab es im Einzelfall staatliche Massnahmen, die rechtswidrig waren und die man kritisieren muss.

Beispielsweise?

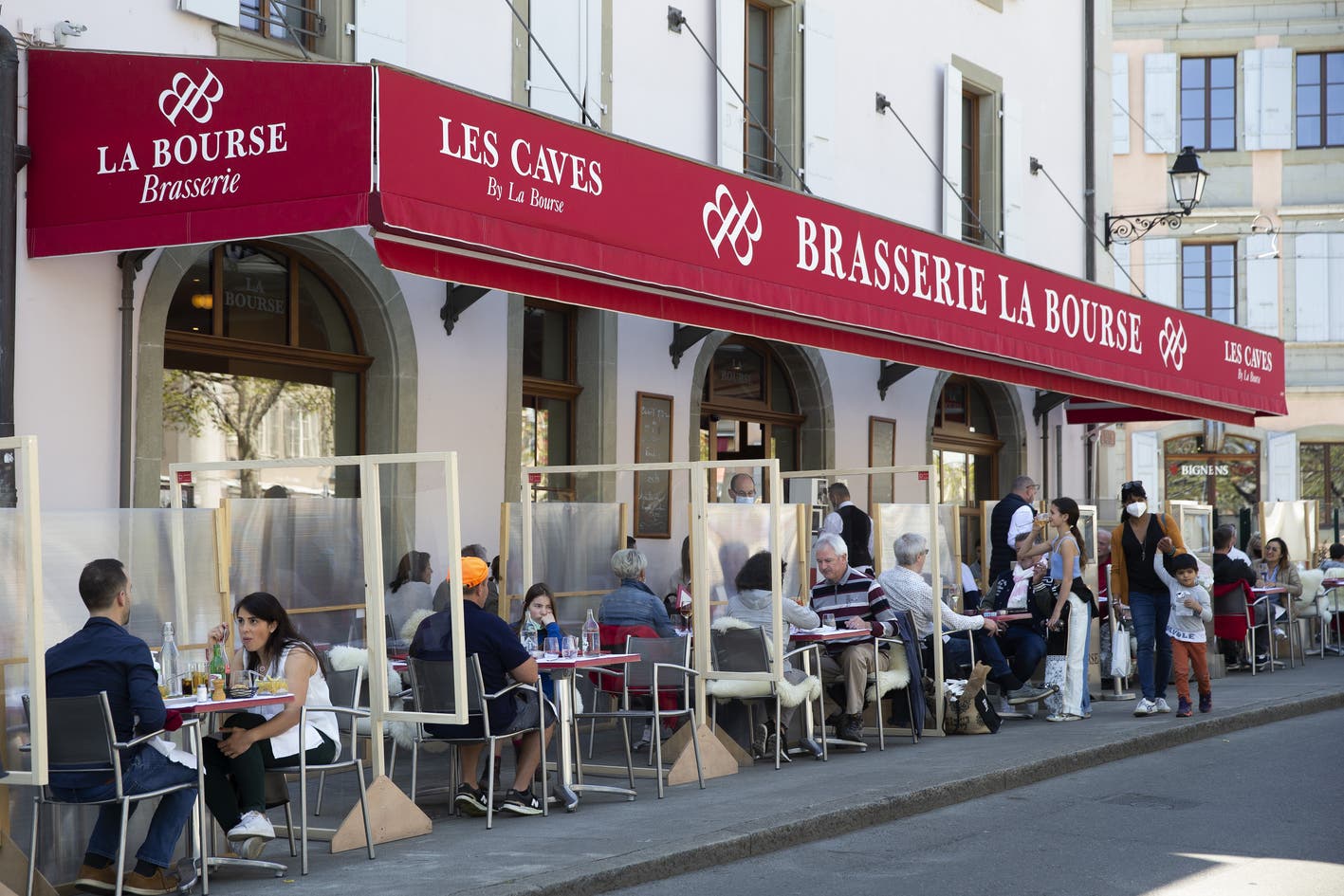

Gewisse Massnahmen, die der Bundesrat getroffen hat, kann man als unverhältnismässig bezeichnen, etwa dass zu Beginn der ersten Welle alle Schulen geschlossen wurden. Es war auch nicht korrekt, dass Verkaufsläden geschlossen blieben, während die Arbeit in der Fabrikation weiterlief. Man darf Rechte nur einschränken, wenn sie dem Schutz anderer dienen. Zu Beginn lag das Problem darin, dass zu wenig klar war, welche Massnahmen nützen. Weniger einschränkende Massnahmen wie das Maskentragen wurden nicht angeordnet. Stattdessen schloss man die Restaurants, was eine schwere Einschränkung darstellt. Man weiss aber bis heute nicht genau, wie stark Restaurantschliessungen nützen. Nach heutigen Erkenntnissen hätte man gewisse Angebote draussen weiterhin durchführen können.

Nun sind immer mehr Leute geimpft. Wie verändert dies die grundrechtlichen Abwägungen?

Während der Pandemie musste man eine Abwägung machen: Gewichtet man die Sicherheit mehr oder die Freiheit? Mit dem Fortschreiten der Impfungen wird dies komplexer. Für mich ist beispielsweise klar: Es ist nicht gerechtfertigt, dass Geimpfte oder Genesene in Quarantäne gesetzt werden, da dies eine Freiheitseinschränkung ist. Auch bei privaten Leistungen ist für mich klar, dass Anbieter eine Impfung voraussetzen dürfen, beispielsweise für den Zutritt an Konzerte oder Restaurants.

Derzeit sind die Restaurants zu. Bis wie viel Prozent Durchimpfung darf man einem Wirt das Geschäft verbieten?

Sobald ein Wirt nur noch Geimpfte reinlässt, wäre der Bundesrat meiner Meinung nach verpflichtet, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe zu öffnen. Das Problem ist: Weil es kein Impfzertifikat gibt, kann man dies noch nicht überprüfen. In dem Moment, in dem ein Privater prüfen kann, ob jemand geimpft ist, müsste man die Dienstleistungen öffnen und den Leuten ihre Grundrechte einräumen.

Dies erhöht den Druck, sich impfen zu lassen.

Wenn wissenschaftlich belegt ist, dass ein Geimpfter die Krankheit nicht weiterträgt, dann darf man diese Person nicht einschränken. Alleine daraus erwächst Ungeimpften ja auch noch kein Nachteil. Dass dies zu einem sanften Druck führt, ist nicht vermeidbar. Entscheidend ist, welche Nachteile Ungeimpfte in Kauf nehmen müssen. Das Parlament muss eine Abwägung treffen. Da laden sich Politiker eine grosse Verantwortung auf.

Natürlich: In einer Krise entfalten sich die Grundrechte nie optimal. Zu Beginn wurde der Schweiz vorgeworfen, dem Schutz der Gesundheit weniger Beachtung zu schenken. Aber nach einem Jahr würde ich sagen, dass der Ausgleich der verschiedenen Grundrechte nicht so schlecht gelungen ist; jedenfalls war die Abwägung nicht verfassungswidrig. Ein Pluspunkt in der Schweiz ist etwa, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen nicht so stark zurückgedrängt worden wie in anderen Staaten. Und was die persönlichen Freiheiten betrifft, gab es relativ wenig Einschränkungen. Wir hatten keine Ausgangsbeschränkungen.

Inwieweit hängt dies mit dem politischen System zusammen?

Die Ausgangssperre sorgte für grossen Unmut in anderen Ländern. In der Schweiz hätte es meines Erachtens relativ schnell eine starke Gegenbewegung gegeben. Dessen war sich der Bundesrat bewusst. Die direkte Demokratie hatte eine Art präventive Kontrollfunktion.

Gibt es weitere Unterschiede?

In anderen Staaten, beispielsweise in Frankreich, ist nicht klar: Profitiert die Opposition? Wird es eine Abrechnung mit der Regierung geben wegen der angeordneten Massnahmen? In der Schweiz gibt es zwar den Versuch, alles auf Alain Berset abzuladen. Aber letztlich kann keine Partei die Situation für sich nutzen. Alle waren auf Bundes- oder Kantonsebene in der Verantwortung. Das gibt die Chance, sich rasch wieder der Sachpolitik zuzuwenden.

Sie hatten einzelne rechtswidrige Massnahmen genannt, die passiert sind. Wie gewichtig sind diese insgesamt?

Es gibt auch im Normalbetrieb der Demokratie laufend Rechtsverletzungen. Entscheidend sind zwei Fragen: Wird eine Rechtsordnung so umgebaut, dass dies problematisch ist. Und andererseits: Gibt es für Parlament oder Gerichte die Möglichkeit, die Entscheide zu kontrollieren?

Und?

In mehreren Kantonen haben wir Wahlen durchgeführt; auf Bundesebene gab es Volksabstimmungen. Die Kantone waren ein Gegengewicht zum Bund. All diese Institutionen funktionierten. Allerdings hat das Parlament in Bern seine Verantwortung als Gegengewicht zuerst nicht wahrgenommen. Es war ein betrübliches Spektakel, als das Parlament im März seine Session beendete und sich aus der Diskussion ausgeschaltet hat. Die Regierung konnte ganz alleine handeln. Dies war ungünstig.

Wie kann man dies künftig verhindern?

Nun, in der Zwischenzeit hat das Parlament gelernt. Wir hätten die Lockerungen nicht gehabt, wenn nicht die Forderungen aus dem Parlament permanent gekommen wären. Das System konnte sich regenerieren. Aber man muss Lehren ziehen. Künftig muss das Parlament gezwungen werden, wenigstens für ein einmaliges Bekenntnis zusammenzukommen – um die ausserordentliche Lage zu legitimieren und zu sagen, dass der Bundesrat dran ist.

Wir sind stolz auf unsere Demokratie, können über sehr viel abstimmen. Jetzt hatten wir wahnsinnige Einschränkungen, konnten als Bürger aber nicht mitbestimmen. Erst am 13. Juni stimmen wir über das Covid-19-Gesetz ab.

Die Notbefugnisse, die der Bundesrat hatte, sind ihm in der Verfassung und im Epidemiengesetz ausdrücklich gegeben worden. Es ist vorgesehen, dass erst später darüber abgestimmt werden kann. Wir können uns einfach an kein vergleichbares Beispiel erinnern. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange sehr gute Zeiten, wirtschaftlich und auch gesundheitlich. Niemand hatte kollektive Existenzängste.

Bei jeder Abstimmung gibt es Gegenkomitees, die ihre Meinung vertreten. Hier werden die Gegner als Verschwörungstheoretiker verschrien und nicht ernst genommen.

Man sollte nicht eine Gruppierung als illegitim bezeichnen, sondern die Argumente anhören und diskutieren. Es ist das gute Recht, ein Referendum zu ergreifen. Und letztlich ist es nie gut, wenn Gruppierungen entstehen, die sich ausgrenzen oder ausgegrenzt werden. Aber auch hier ist man in der Schweiz dank der direkten Demokratie in einer guten Situation: Die Gegner konnten nicht nur das Referendum ergreifen. Es kommt zu einer Diskussion und am Schluss wird die Mehrheit entscheiden. Das System integriert die Gegner.

Grundsätzlich darf man wieder demonstrieren. Am 1. Mai gab es auch Versammlungen. Aber keine Stadt gibt Massnahmenskeptikern Bewilligungen.

Es ist besonders misslich, wenn andere demonstrieren dürfen und die Massnahmenkritiker nicht. Man geht hier meiner Meinung nach zu undifferenziert vor. Man müsste die einzelnen Veranstaltungen viel genauer anschauen; unter Auflagen wie Abstand und Maskenpflicht müssten Demonstrationen möglich sein. Man muss aber auch sagen: Die Organisatoren sind oft sehr kompromisslos.