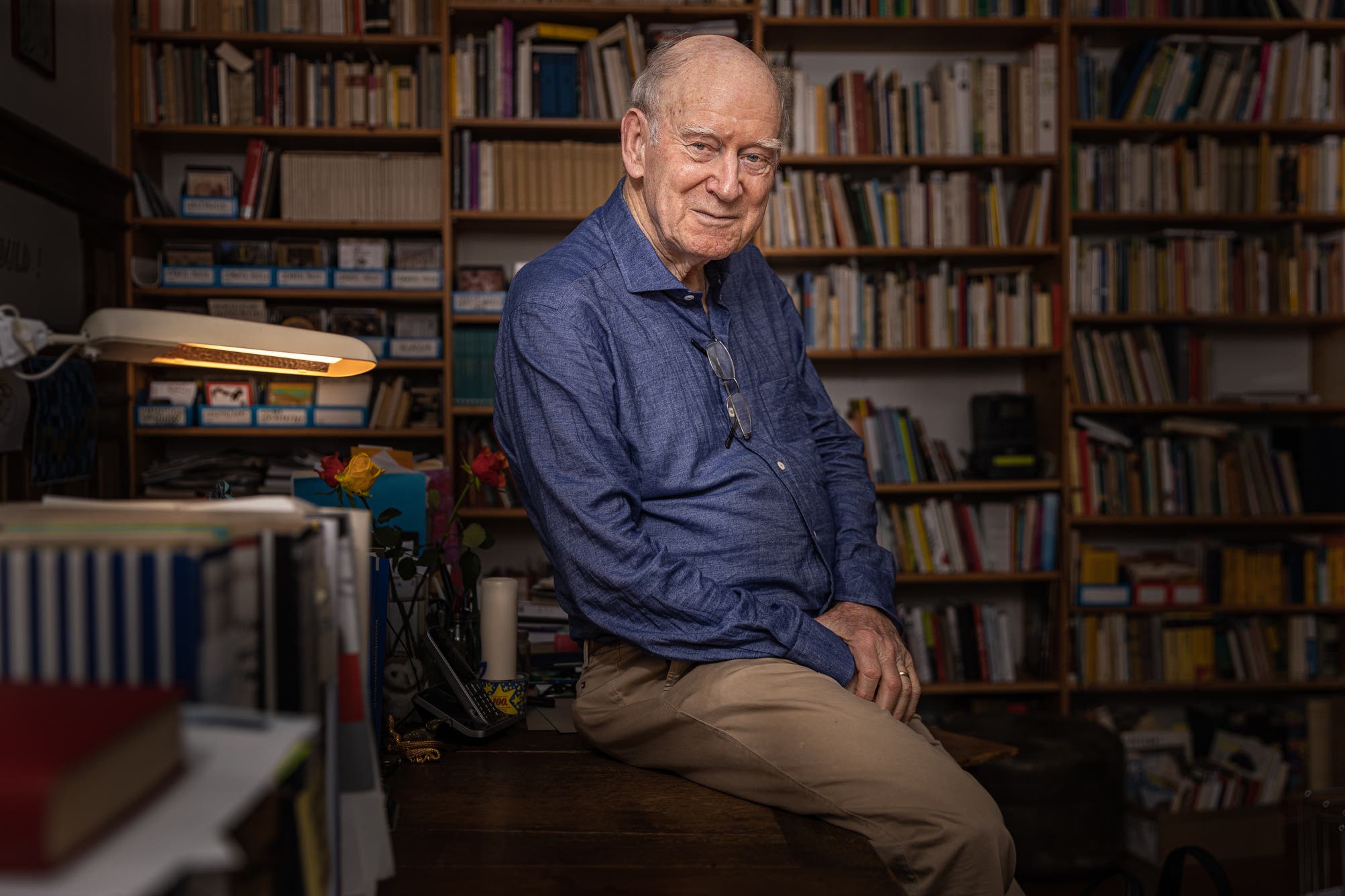

Adrian Borer: «Es muss erlaubt sein, Fehler zu machen»

Adrian Borer, wann ist eine Firma für Sie innovativ?

Adrian Borer: Eine Firma ist dann innovativ, wenn sie offen ist für neue Ideen und sich selbst konstruktiv hinterfragt. Wenn sie anschaut, was sie macht und wie sie das besser machen könnte. Um innovativ zu sein, muss eine Firma auch gut auf die Kunden hören, um zu sehen, was für Wünsche und Bedürfnisse sie haben und wie sich diese möglicherweise nach und nach verändern.

Muss eine Firma zwingend innovativ sein, um langfristig Erfolg haben zu können?

Ja, das denke ich. Innovation heisst aber nicht immer, neue Produkte anzubieten. Eine Firma kann auch 50 Jahre das gleiche Produkt anbieten. Dann geschieht die Innovation im Hintergrund, indem die Prozesse verbessert werden und so zum Beispiel schneller oder mit weniger Aufwand produziert werden kann. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Extrem gesagt: Eine Firma ist wegen der Konkurrenz dazu gezwungen, innovativ zu sein.

Kann jede Firma innovativ sein?

Ja, jede Firma kann das sein. Bei einem KMU ohne eigene Entwicklungsabteilung besteht aber die Gefahr, dass sie nie oder nur durch Zufall überlegt, wie sie etwa besser und schneller werden kann. Daher ist es wichtig, dass sich ein KMU eine Kultur aneignet, in der sich alle mit Verbesserungsvorschlägen melden und bestehende Prozesse hinterfragen können. Ob die Mitarbeiter das dann auch machen, wenn sie dürfen, hängt aber von ihrer Einstellung ab.

Das hängt sicher auch davon ab, ob sich Mitarbeiter mit der Firma identifizieren oder nur dort sind, weil sie dort sein müssen.

Genau. Mitarbeiter, die sich nicht mit der Firma identifizieren, bringen nicht unbedingt ihre Ideen ein. Wenn sie ihre Arbeit gut und zuverlässig erledigen, ist das natürlich kein Problem. Problematisch wird es erst, wenn eine Firma nur solche Mitarbeiter hat.

Sie erwähnten vorhin, dass eine gewisse Offenheit da sein muss, um innovativ zu sein. Kann Innovation auch gelernt werden?

Ich bin davon überzeugt, dass Innovation gelernt oder angeeignet werden kann. Am Workshop zeigte das Hightech Zentrum Innovationsmethoden auf, die erlernt oder innerhalb der Firma angewendet werden können. Das Hightech Zentrum hilft dann auch konkret mit Spezialisten vor Ort. Wie vorhin aber schon erwähnt, ist auch die Kultur in der Firma wichtig. Traut sich ein Teammitglied, seine Idee zu präsentieren? Es muss erlaubt sein, seine Ideen vorzubringen und auch Bestehendes zu kritisieren. Diese Kultur zu implementieren ist eine Führungsaufgabe der Firmenleitung.

Braucht es einen Kulturwandel in der Schweiz? Wer Konkurs geht, wird als Versager abgestempelt. Sollte es nicht viel eher heissen, er hat es probiert? Müssen wir weg von der Mentalität, dass immer alles funktionieren muss?

Das finde ich einen sehr interessanten Standpunkt. Ich sehe einen Trend hin zu immer mehr Sicherheit. Es soll keine Fehler mehr geben. Wir wollen zwar, dass alles besser wird. Wir sind aber nicht mehr willens, dafür ein gewisses Risiko einzugehen. Eigentlich müssen wir das aber, um neue Ideen zu testen. Sonst wissen wir ja nicht, ob es funktioniert. Ich denke, als Gesellschaft – als Land – müssen wir uns verändern. Es muss erlaubt sein, Fehler zu machen.

Auch diese Fehlerkultur gehört zur Innovation.

Genau, ja. Aus Fehlern lernt man und wird dadurch besser. Die Schweiz ist eine Exportnation, viele unserer Produkte sind dank permanenter Innovation auf Weltklasseniveau. Aber als Gesellschaft sind wir oft etwas konservativ und behäbig. Trotzdem haben wir sehr viele sehr innovative Firmen, etwa aus der Life-Science-Industrie. In dieser Branche geht nichts ohne Innovationen. Aber sind wir als Schweizer bereit, das mitzutragen? Ich hoffe es, sehe aber einen Trend in die falsche Richtung.

Quasi das berühmte «sich auf den Lorbeeren ausruhen».

Ich denke schon. Oft haben wir in der Schweiz auch das Gefühl, so wie wir es machen, ist es am besten und daher muss es nicht verändert werden. Das stimmt schon länger nicht mehr. Sobald man stehen bleibt, macht man eigentlich effektiv einen Schritt zurück.

War Corona – alles Negative beiseite gelassen – der nötige Funke, um die Schweiz ins digitale Zeitalter zu befördern?

Unbedingt. Das habe ich an mir selbst gesehen. Zuvor war ich kein Benutzer von Videokonferenz-Tools und musste daher wie alle anderen auch auf Knopfdruck reagieren. Aber nach ein paar Wochen hatte ich mich daran gewöhnt. Nach ein paar Monaten habe ich mich gefragt, warum man nicht schon früher begonnen hat, diese Instrumente zu nutzen. Es war zu Beginn unbequem, weil es eine Veränderung war und Stress ausgelöst hat. Die Schweiz als ganzes Land muss aber meiner Meinung nach weiter Gas geben bei der Innovation. Wir sind da höchstens im Mittelfeld im Vergleich zu den anderen entwickelten Ländern. Gut ist in der Schweiz dafür die Abdeckung mit Breitband-Internet.

Beim IGZ betreuen Sie auch Start-ups. Gab es wegen Corona mehr Start-up-Gründungen?

In unserer Region gab es 2020 etwa ein Drittel mehr Firmengründungen als im Vorjahr. Das ist ein grosser Sprung. Ich denke, dass die Zahl auch in diesem und vielleicht im nächsten Jahr auf höherem Niveau verharrt. In vielen persönlichen Gesprächen habe ich erfahren, dass die Krise einen Anstoss zur beruflichen Veränderung gibt, manchmal freiwillig, manchmal nicht. Zudem hatten viele Leute mehr Zeit, und haben begonnen, Ideen zu entwickeln. Im IGZ helfen wir Menschen, die sich an den unterschiedlichsten Punkten auf dem Weg zur Gründung der eigenen Firma befinden: Jemandem, der sich selbstständig machen will, aber noch keine konkrete Idee hat; jemandem, der bereits eine zündende Idee hat, aber nicht genau weiterweiss; jemandem, der bereits ein Geschäftsmodell hat und unmittelbar vor der Gründung der eigenen Firma steht.

In der Schweiz gibt es nicht so viele private Equity-Geldgeber wie in anderen Ländern. Helfen Sie am IGZ auch bei der Suche nach Geldgebern?

Die Suche nach Geldgebern gehört nicht zu unseren direkten Angeboten, aber wir können die Leute in die richtige Richtung weisen.

Aus welchem Bereich kommen die meisten Ideen aus der Region?

Ich sehe ja nur einen kleinen Ausschnitt. Sicher gibt es viele Gründungen im Informatikbereich, weil da die Eintrittsschwelle niedrig ist. Oft braucht es da nur einen Laptop, WLAN und einen Büroarbeitsplatz. Da kann unser Coworking Space gut dienen. Aber es gab andere interessante Fälle, zum Beispiel einen Komponisten, der für ein grösseres Projekt die geeignete Rechtsform suchte, oder einen Lehrer, der ein neues Didaktik-Tool erfunden hat und basierend darauf eine Firma gegründet hat.

Ist es eigentlich so, dass viele Trends aus den USA zu uns kommen?

Die Amerikaner halte ich schon für die Weltmeister in der Innovation. Besonders natürlich die grossen Tech-Konzerne. Wegen der Grösse des Landes haben Produkte, die sich in den USA etablieren, eine grosse Chance, sich auch weltweit durchzusetzen. Die Schweiz muss sich aber nicht verstecken: Gemäss dem Europäischen Patentamt hat die Schweiz pro Kopf die deutlich grösste Anzahl Patentanmeldungen in Europa.