Corona: Was bedeutet es, «höhere Fallzahlen nicht so stark zu bewerten»?

Was ist die Aufgabe der Politik in der Corona-Pandemie? Dumme Frage. Die Pandemie bremsen. Oder konkret jetzt: die dritte Welle bremsen oder – so gut es geht – verhindern.

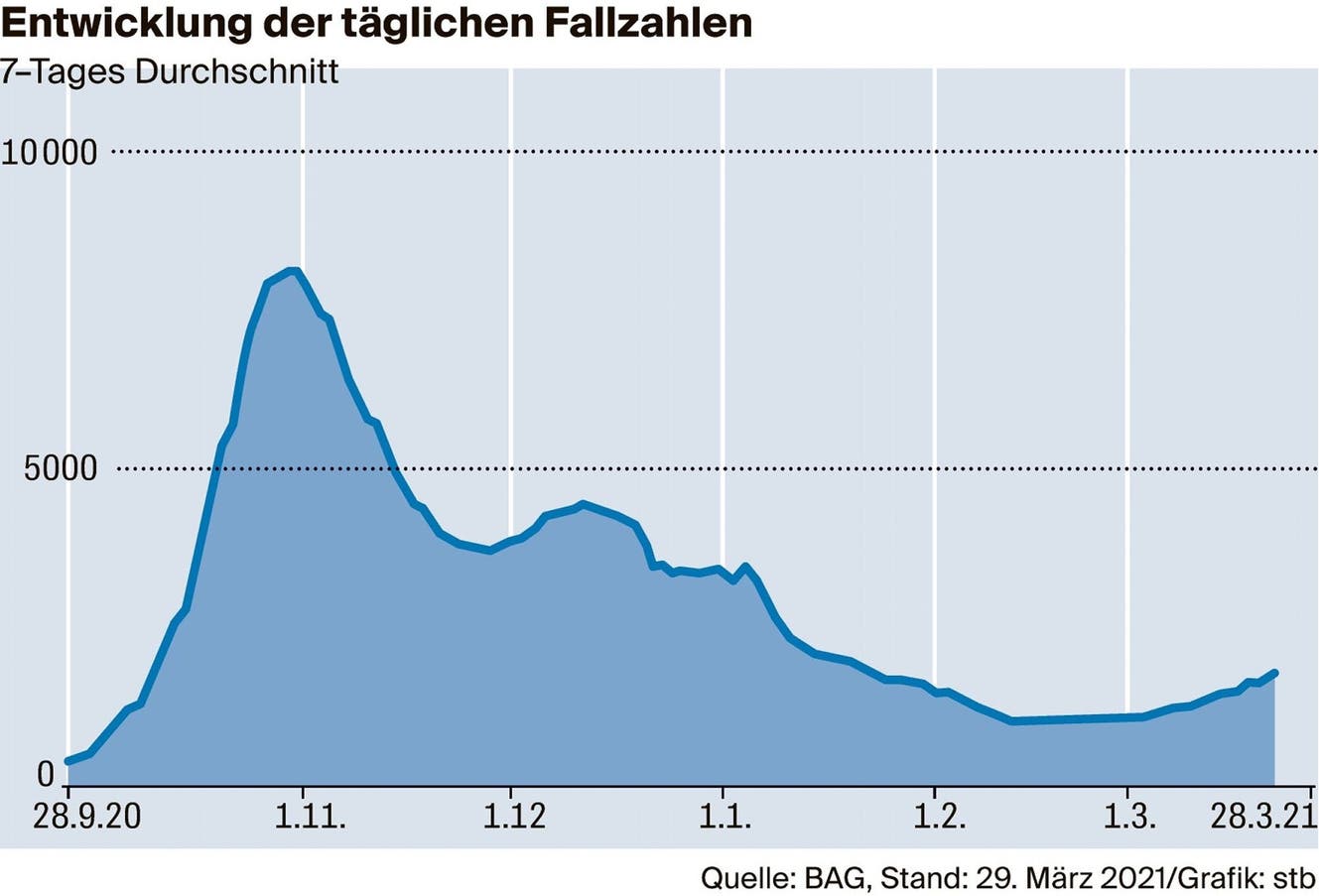

Die Ausbreitung des Erregers in einer Population in einer gewissen Zeiteinheit nennt man «Inzidenz». Abgelesen wurde die Inzidenz an der Zahl der «neuen Fälle». Neue Fälle sind die gemeldeten positiven Testresultate pro Tag (zum Beispiel). Diese Zahlen steigen aktuell wieder.

An diesem Vorgehen wurde übers Wochenende Kritik geübt. Unter anderem vom Präsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, dem Basler Regierungsrat Lukas Engelberger. Er regte an, man solle die Fallzahlen «weniger stark bewerten». Wie bitte? Den Zahlen ihren Lauf lassen und die dritte Welle dritte Welle sein lassen? Das kann es nicht sein.

Folgen die Spitaleinweisungen und Todesfälle der Fallkurve?

Es geht um eine andere Bewertung des Zusammenhangs zwischen Inzidenz (basierend auf den Fallzahlen) und den Auswirkungen (Hospitalisationen und Todesfälle). Bisher ging man davon aus, dass diese beiden Kurven einander mehr oder weniger deckungsgleich folgen. Auf ein Ansteigen der Fallzahlen folgt ein Ansteigen der Hospitalisationen und ein Ansteigen der Todesfälle.

Es gibt zwei Gründe, darüber nachzudenken. Der eine Grund ist der, dass die Fallzahlen von der Datenqualität her nicht sehr belastbar sind. Bisher beruhten sie vor allem auf den Ergebnissen von PCR-Tests. Zu Beginn der Pandemie waren die Testkapazitäten beschränkt, so wurden vor allem Personen mit Symptomen getestet. Jetzt gibt es mehr Testmöglichkeiten, davon machen auch mehr Personen ohne Symptome Gebrauch. Das ist gut, mehr Tests bedeuten auch mehr Wissen.

Und PCR-Tests haben in gewissen Kreisen einen schlechten Ruf, weil sie zu sensibel sind. Ein positiver Test bedeutet nicht zwangsläufig, dass man krank ist oder wird, ja nicht einmal, ob man andere anstecken kann. Stimmen aus der Corona-Skeptiker-Ecke behaupteten gar, die Pandemie liesse sich gewissermassen «herbeitesten».

Zu diesem ersten Grund, das zu hinterfragen, lässt sich anführen, dass man die Fallzahlen-Inzidenz bisher für einigermassen zuverlässig hielt, obwohl die absoluten Zahlen zu hoch sein könnten.

Das führt zum zweiten Grund. Dieser geht davon aus, dass die Kurven der Fallzahlen und die der Hospitalisationen und Todesfälle nicht mehr gleich laufen würden, sondern dass sich die Pandemie-Situation dergestalt geändert habe, dass die Fallzahlen ansteigen könnten, ohne dass ihnen die Hospitalisationen und Todesfälle folgten.

Jeder kann sich gemäss seiner Risikosituation korrekt verhalten

Zu verdanken ist das mehreren Umständen: Die älteren, besonders gefährdeten Menschen sind geimpft. Und die Jüngeren – hier haben die Tests markant zugenommen, seit sie gratis sind, – könnten ihr Verhalten jetzt differenzierter und besser auf ihre spezielle Risikosituation abstimmen. Konkret: Man muss nicht mehr Treffen verbieten, sondern kann sie zulassen, weil die Teilnehmer sich testen liessen.

Engelberger formuliert es so: Man könne die effektiven Risiken der dritten Welle besser einschätzen, indem «wir die bestätigten Ansteckungen besser zum Test- und Impfgeschehen ins Verhältnis setzen». Wenn man «Tests, Impfungen, Ansteckungen und Hospitalisierungen in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen» bei der Analyse der Fallzahlen hinzu zieht, kriegt man ein differenzierteres Bild. Und kann es demzufolge auch zulassen, dass die Zahlen steigen, ohne dass man gleich die ganze Gesellschaft in den Lockdown versetzt.

Das Problem bleibt, dass die Wirkungseffekte (Hospitalisationen und Todesfälle) von Lockerungen erst mit Verzögerung beobachtet werden können. Und es dann zum Handeln zu spät sein könnte.