Das Historische Museum Luzern erinnert zu Allerheiligen an einen verschwundenen Brauch

Der 1. und der 2. November stehen nach wie vor fürs Gedenken an die Verstorbenen: der Feiertag Allerheiligen und Allerseelen – der Tag für den Besuch der Gräber verstorbener Angehöriger. Dennoch hat sich das Brauchtum im Zusammenhang mit dem Totengedenken stark verändert, wie seltsame Objekte zeigen, welche das Historischen Museum Luzern aufbewahrt.

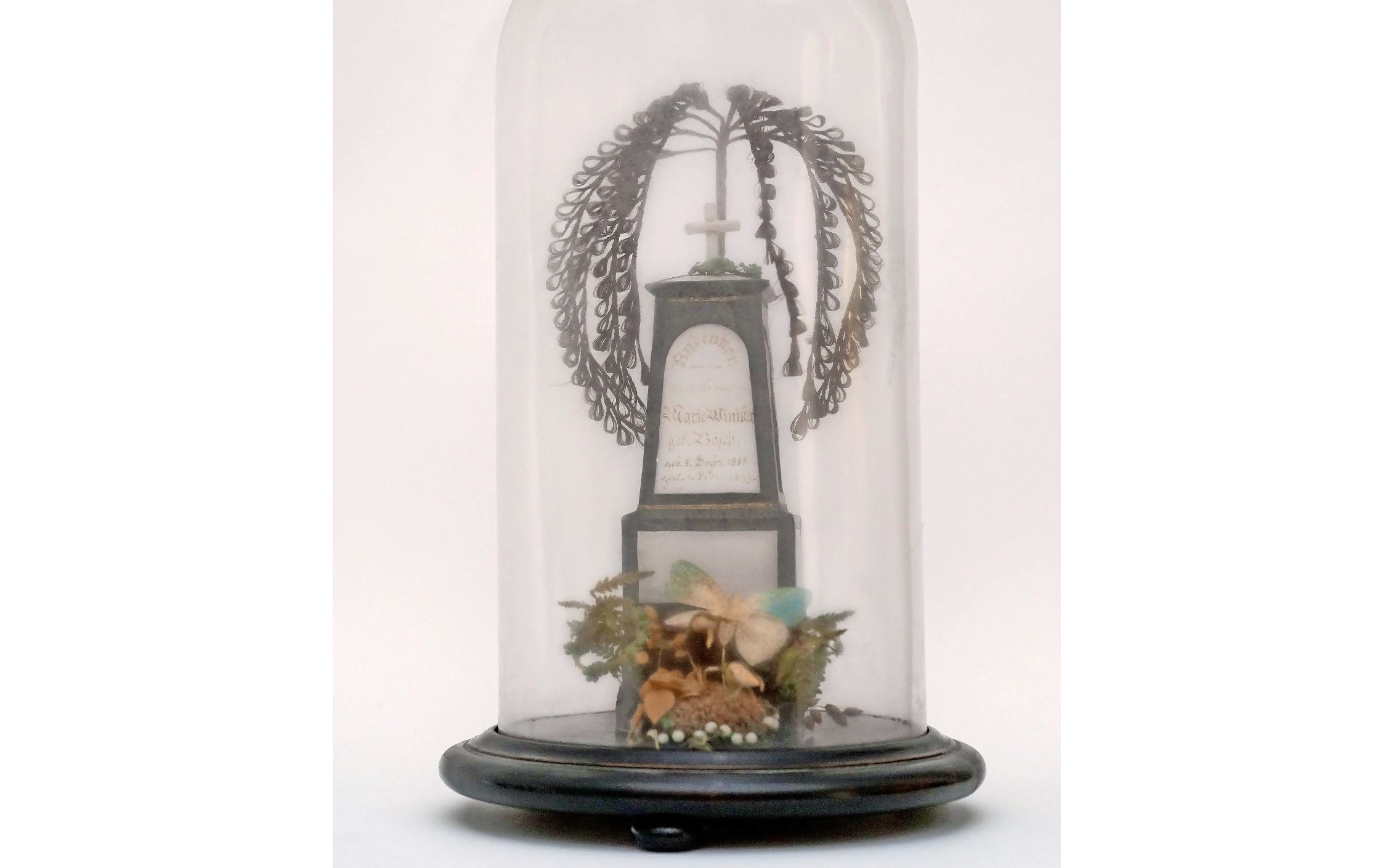

Es sind Miniaturgrabsteine, welche sich die Leute einst aufs Kaminsins stellten. Ungewöhnliches Detail dieser Trauerandenken: Die Bekränzung wurde aus Haar geflochten – aus dem Haar der verstorbenen Person.

Der Brauch war ab Ende des 18. Jahrhunderts in ganz Mitteleuropa gang und gäbe, nachdem Kirchen begannen, solche Erinnerungsgegenstände aus ihren Innenräumen zu verbannen. Schaudern oder gar Berührungsängste lösten die Haarbilder bei den damaligen Menschen nicht aus.

Diese kunstvoll gefertigten Trauerbilder waren vielmehr Ausdruck einer persönlichen Wertschätzung der Verstorbenen und einer romantisierenden Todes- und Jenseitsvorstellung. Innerhalb der Familie wurden sie an die nachfolgenden Generationen weitergereicht.

Um echtes Haar für die Trauerandenken verwenden zu können, wurde nicht selten bereits eine Strähne des noch jugendlichen Haares abgeschnitten und für später verwahrt.

Haar als Symbol für Kraft und Leben

Die Haarkunst, die Kunst des Verarbeitens von menschlichem Haar, erblühte parallel zum Brauchtum der Trauerandenken. Haarbildnerinnen und Haarbildner verstanden es mit viel Geschick und grosser Fingerfertigkeit, Haare in Schmuckstücke einzuarbeiten. Haare wurden als Locke hinter Glas gelegt und als Brosche gefasst, zu Armbändern und Halsketten verflochten, verwoben oder gar verklöppelt.

Schmuck aus Haar galt als ultimativer Freundschafts- und Liebesbeweis. Er ermöglichte es, der geliebten Person, auch einer verstorbenen, besonders nahe zu sein. Haare waren von hoher symbolischer Bedeutung, denn im Verständnis der Zeit galten sie als Sitz des Lebens und der Kraft.

Haarbildner fanden durch das filigrane Kunsthandwerk gute Verdienstmöglichkeiten. Wer über hohes künstlerisches Geschick verfügte, erlangte gesellschaftliches Ansehen oder wurde gar zur Berühmtheit. So geschehen mit der Maria Elisabetha Signer, die dereinst an ihrem Wohnort in Appenzell von einer Kutsche abgeholt wurde, um am englischen Hof für Königin Viktoria zu flechten. Ihr Mann, Christian Linherr, Haarbijoutier, führte derweil ein Atelier in New York.

Auf einem Ensemble aus der Sammlung des Museums in Luzern steht in zierlicher Schönschrift «Andenken an die liebe Mutter». Gewidmet ist das Ensemble Marie Winiker, die 1899 in Inwil starb. Es ist anzunehmen, dass ihr eigenes Haar verarbeitet wurde.

Doch wer war sie? Die Zivilstandsbücher liefern nur wenige Angaben. Geboren wurde sie am 5. Dezember 1838 in Triengen mit dem Mädchennamen Bösch. Bis zu ihrer Heirat 1871 arbeitete sie als Weberin. 1899 starb sie, bereits verwitwet. Einzig über das liebevoll und aufwendig hergestellte Trauerandenken erschliesst sich uns, dass sie zumindest ein Kind gehabt haben muss.

Bekanntlich verblasst Erinnerung an einen Menschen, an all das, was ihn ausmachte und prägte, über die Jahrzehnte hin allmählich. Wenn keine umfassenden schriftlichen Zeugnisse vorliegen, erlischt das Wissen um eine Person bereits nach drei bis vier Generationen. So schnell geht das Vergessen. So auch hier.

«Wir wünschen uns oft, mehr über die Personen zu wissen, von denen die Objekte in unserem Museum stammen», sagt Almut Grüner, die Direktorin Kantonale Museen Luzern. «So erfahren wir, wie wichtig es ist – damals wie heute – die Erinnerung an einen geliebten Menschen zu erhalten.»

Führer zum barocken Bilderfest

Wesentlich auffälliger als die filigranen Haarbilder aus der Sammlung ist der Totentanz-Zyklus in unmittelbarer Nachbarschaft des Historischen Museums – auf der Luzerner Spreuerbrücke. Im barocken Bilderreigen, der 1637 von Kaspar Meglinger vollendet wurde, erscheint der Tod maliziös und heimtückisch lächelnd. Auf den 45 Holztafeln wird die pralle Vielfalt des Lebens in einer prachtvollen Bildsprache vorgeführt. «Sagt ja, sagt nein, getanzt muss sein» deutet auf die Ambivalenz zwischen Lebenslust und Todesangst hin. Doch auch wenn der Totentanz an die Vergänglichkeit erinnert, will er nicht die Freude am Leben nehmen. Vielmehr will er eine Aufforderung sein, die kostbare Zeit sinnvoll zu nutzen. Ein Audioguide zum Totentanz vermittelt in 20 Minuten die Hintergründe zu ausgewählten Bildern. Man kann ihn während der Öffnungszeiten im Historischen Museum ausleihen.