Neuer Landammann Stephan Attiger: «Nichts zu tun ist noch schlimmer, als Fehler zu machen»

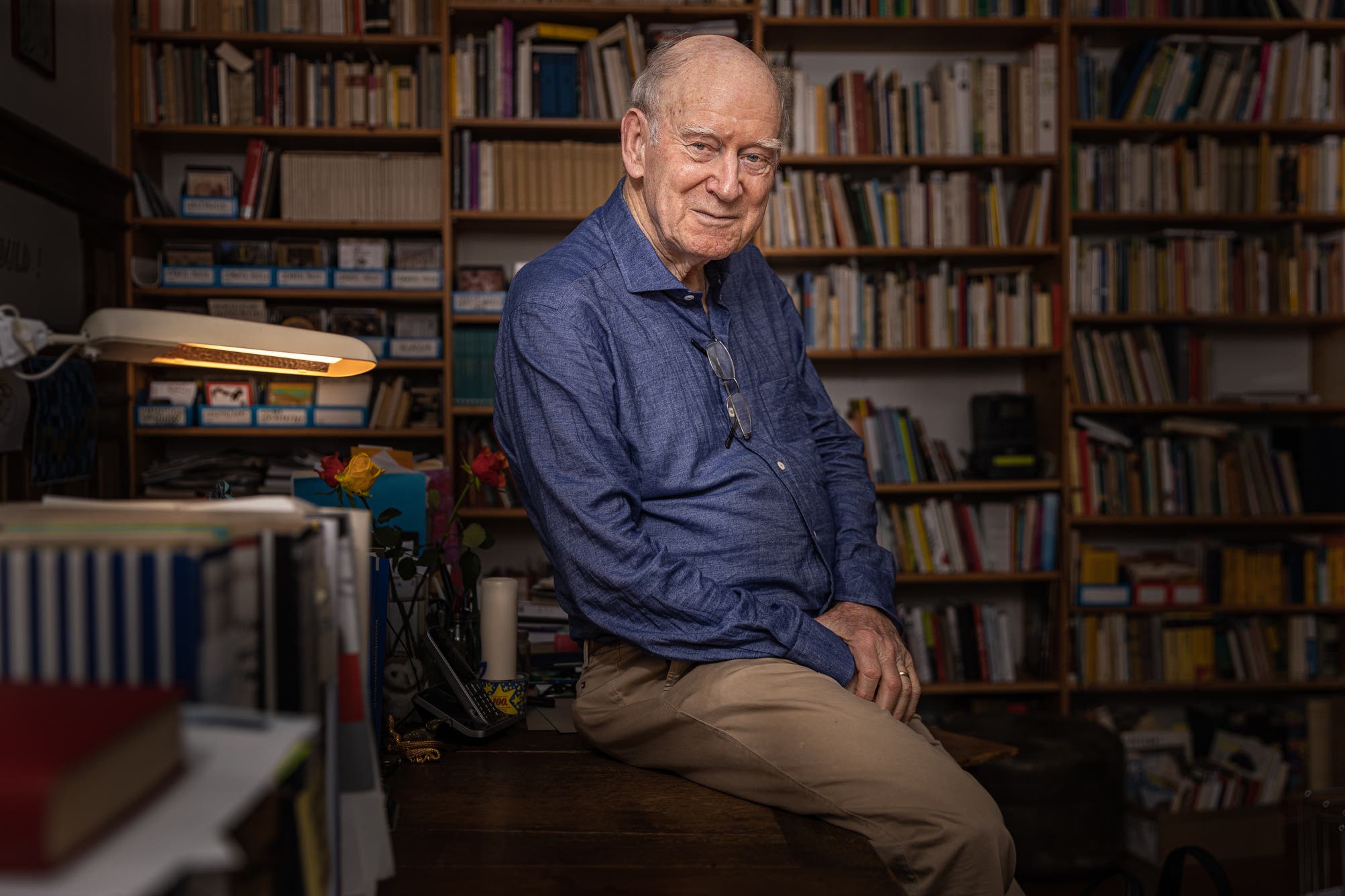

Regierungsrat Stephan Attiger (FDP) musste sich Anfang 2020 einer Rückenoperation unterziehen, zudem erkrankte er – wie seine beiden Regierungskollegen Urs Hofmann und Markus Dieth – an Covid-19. «Man geht davon aus, dass man zumindest für eine gewisse Zeit immun ist, wenn man Corona hatte. Dennoch bin ich vorsichtig und halte mich an Abstands- und Hygieneregeln», sagt Attiger, als die AZ ihn in seinem Büro zum Interview trifft. 2021 ist für den 53-Jährigen ein spezielles Jahr: Als neuer Landammann steht er der Regierung vor.

Die Frage scheint banal, aber in Coronazeiten muss man sie ernsthaft stellen: Wie geht es Ihnen?

Stephan Attiger: Mir geht es gut, ich habe keine Beschwerden mehr und fühle mich fit. Auf dem Hometrainer bin ich noch nicht ganz bei 100 Prozent meiner früheren Leistungsfähigkeit, aber schon auf einem guten Weg dorthin.

Wie haben Sie Weihnachten gefeiert und die Festtage verbracht?

Weihnachten haben wir im ganz kleinen Rahmen gefeiert, nur mit der Familie. Ich hoffe, dass wir das grössere Fest mit der Verwandtschaft später nachholen können. Danach war ich ein paar Tage in der Innerschweiz in den Ferien beim Langlaufen. Wir hatten in dieser Zeit auch ein paar Regierungssitzungen, aber alle per Skype, also waren Ferien möglich.

Die Pandemie macht vieles unmöglich, alle müssen verzichten – bei was fällt Ihnen das am schwersten?

Bei dem, was wohl alle am meisten vermissen: Freunde zu treffen, das gesellige Zusammensein, Kontakte zu pflegen.

Der Kanton Aargau hat heute Dienstag mit den Coronaimpfungen begonnen – werden Sie sich gegen das Virus impfen lassen?

Ja, ich bin Impfungen gegenüber positiv eingestellt, ich bin gegen alle Kinderkrankheiten geimpft. Selbstverständlich halte ich mich an die Empfehlungen zur Frage, ob es nötig und sinnvoll ist, jemanden zu impfen, der die Krankheit schon hatte. Zudem gibt es die Prioritätenliste des Kantons für die Impfungen und da stehen wir Regierungsräte nicht zuoberst.

In Israel hat sich Regierungschef Netanjahu als erster im ganzen Land impfen lassen, der ganze Bundesrat will als Beispiel vorangehen bei der Impfung – das wäre doch auch ein Zeichen, das der Aargauer Regierungsrat geben könnte?

Wenn es um ein wichtiges Zeichen geht, steht der Regierungsrat sicher nicht abseits. Es stehen jedoch Anfang Jahr nur beschränkt Impfungen zur Verfügung. Zuerst sollen deshalb die Mitglieder der Risikogruppe an die Reihe kommen, betagte Personen, das Pflegepersonal und Menschen mit Vorerkrankungen. Aus meiner Sicht gibt es prioritärere Gruppen als der Regierungsrat, aber wie gesagt, wenn es um ein Zeichen geht, bin ich sofort bereit.

Sie werden mitten in der Coronapandemie neuer Aargauer Landammann – freuen Sie Sich überhaupt auf dieses Amt?

Ja, natürlich, trotz der schwierigen Umstände bin ich gerne Landammann 2021. Ich sehe meine Aufgabe nicht primär in der Repräsentation nach aussen, wie das vielleicht in anderen Jahren der Fall ist. Wichtiger ist jetzt die Arbeit im Regierungskollegium, hier möchte ich trotz Corona für Stabilität, Ruhe und gute Voraussetzungen für wichtige Entscheide sorgen.

Auf Anfang Jahr hat Dieter Egli Urs Hofmann im Regierungsrat abgelöst. Wie sorgen Sie als Landammann für die Integration des neuen Regierungsrats?

Ich bin sicher, dass sich Dieter Egli sehr gut ins Kollegium integrieren wird, da habe ich gar keine Bedenken. Es ist wichtig, dass er sich rasch wohlfühlt in unserem Gremium, dass er sich gut einfindet im Team. Das ist mit einer Skype-Sitzung schwierig, wir möchten deshalb sobald als möglich wieder physische Regierungssitzungen vor Ort machen. Und sobald es die Situation zulässt, auch mal gemeinsam zum Abendessen gehen, das würde das Kennenlernen erleichtern.

Dieter Egli (links) und Urs Hofmann bei der Amtsübergabe.

© Alex Spichale

Im Frühling verlässt Staatsschreiberin Vincenza Trivigno den Kanton Aargau – sind Sie als Landammann nun für die Zusammenstellung der Traktandenliste bei den Regierungssitzungen zuständig?

Es wird eine gewisse Zeit geben, in der noch kein Ersatz für unsere Staatsschreiberin da ist. Bis dahin wird der stellvertretende Staatsschreiber Urs Meier diese Funktion übernehmen, er hat viel Erfahrung und ist ein loyaler, zuverlässiger Mitarbeiter. Für mich selber gibt diese Situation keine grosse Zusatzbelastung, allerdings bin ich involviert bei der Rekrutierung des neuen Staatsschreibers oder der neuen Staatsschreiberin.

Normalerweise ist der Landammann nahe bei der Bevölkerung, es gibt eine Feier, das Jahr über auch die Landammann-Stammtische – was haben Sie geplant?

Vorgesehen sind Landammann-Besuche, zum Beispiel mal bei einer Gewerbeschule, mal bei einem Verein. Das lässt sich einfacher planen als ein Stammtisch, der möglicherweise kurzfristig abgesagt werden muss, weil die Restaurants wieder schliessen müssen.

«Die Pandemie bestimmt die Regierungstätigkeit.» Das sagte Ihr Vorgänger Markus Dieth im Dezember. Besteht bei dieser Konzentration auf Corona nicht die Gefahr, dass andere wichtige Projekte liegenbleiben?

Corona kam kurzfristig und überraschend, niemand konnte sich darauf vorbereiten, aber alle mussten immer wieder rasch und flexibel reagieren. Das erforderte viel Improvisation in der täglichen Arbeit – nicht nur vom Regierungsrat, sondern auch vom Verwaltungspersonal. Wir haben im letzten Jahr trotz dieser Zusatzbelastung aber zahlreiche Projekte vorangetrieben. Gerade die öffentliche Hand muss in dieser schwierigen Situation dafür sorgen, dass nicht alles stillsteht.

© Severin Bigler

In der Coronakrise standen Sie als Baudirektor selten in der Öffentlichkeit, viel häufiger waren Ihre Regierungskollegen gefragt: Gesundheitsdirektor Gallati bei den Spitalkapazitäten, Finanzdirektor Dieth beim Hilfspaket für die Wirtschaft, Volkswirtschaftsdirektor Hofmann bei der Kurzarbeit, Bildungsdirektor Hürzeler beim Fernunterricht…

Ich war als Bau- und Verkehrsdirektor durchaus auch betroffen, in meinem Departement gibt es viele Funktionen, die nicht im Homeoffice erledigt werden können. Wir mussten zum Beispiel den Strassenunterhalt und auch den Winterdienst coronakonform organisieren, dazu kommen zahlreiche Bauprojekte. Wir haben die Mittel, um zu investieren, und mir ist es wichtig, dass wir das auch tun. 2020 dürfte einen Rekord bei den Investitionen in meinem Departement bringen, das ist eine sehr effiziente Form der Wirtschaftsförderung.

Sie wollen also Gas geben bei Infrastrukturprojekten– zuletzt gab es aber immer wieder heftigen Widerstand gegen Strassenbauvorhaben, wie die Umfahrung Mellingen, gegen Aushubdeponien, wie in Würenlos, oder gegen die Limmattalbahn in Neuenhof…

Es gibt immer zwei Arten von Widerstand: den fundamentalen und den inhaltlichen. Leute, die grundsätzlich gegen eine neue Strasse sind, wird man auch mit den besten Argumenten nicht überzeugen können. Meist sind es aber nicht die Projekte an sich, sondern die Auswirkungen davon, die Widerstand in der Bevölkerung auslösen. Wenn man zum Beispiel mit Anwohnern einer künftigen Aushubdeponie spricht, zeigt sich oft, dass es um die Zufahrt der Lastwagen oder die Betriebsdauer geht. Das sind Punkte, die sich optimieren und lösen lassen, das ist unsere Aufgabe.

Ist der Eindruck falsch, dass es in letzter Zeit mehr Widerstand gegen solche Infrastrukturprojekte gibt?

Wir starten ein Projekt nur dann, wenn die Gemeinde und der Regionalplanungsverband dahinter stehen. Dabei gehen wir davon aus, dass die lokalen und regionalen Behörden die Situation vor Ort einschätzen können. Aber es gibt keine Infrastrukturprojekte ohne Widerstand: Nicht nur bei Deponien oder Kiesabbaugebieten, auch bei Hochwasserschutzbauten oder Auenrenaturierung gib es Kritik. Und es ist heute sicher einfacher, über Social Media auch überregionalen Widerstand zu organisieren. Meist sind die Gegner eines Projekts auch lauter als die Befürworter– man muss aber beide Seiten ernst nehmen. Oft führt Widerstand dazu, dass ein Projekt besser und schliesslich auch mehrheitsfähig wird.

Im letzten Herbst hat die Aargauer Bevölkerung das Energiegesetz abgelehnt – wie gehen Sie mit einer solchen politischen Niederlage in Ihrem Ressort um?

Als Regierungsrat muss man mit den politischen Entscheiden der Bevölkerung leben können, auch wenn man sich diese anders gewünscht hätte. Aber es ist ja nicht so, dass nach dem Nein zum Energiegesetz nichts passiert. Im Frühling starten wir das Förderprogramm Energie: Mit kantonalen Mitteln von 12 Millionen Franken holen wir mehr als 70 Millionen an Subventionen vom Bund ab und lösen Investitionen von 350 bis 700 Millionen aus.

Sie haben diese Zahlen im Kopf und kennen ihre Dossiers als Baudirektor. Trotzdem haben Sie im Herbst vor den Regierungsratswahlen gesagt, sie hätten sich ernsthaft überlegt, ins Departement Gesundheit und Soziales zu wechseln.

Ich fühle mich sehr wohl im Departement Bau, Verkehr und Umwelt, habe mir vor einem Jahr aber trotzdem einen Wechsel überlegt. Nach dem Rücktritt von Franziska Roth musste ich im Sommer 2019 ja das Gesundheitsdepartement übernehmen. Für mich war dann schon klar, dass das Departement nun Stabilität braucht. Wenn also im November 2019 jemand in den Regierungsrat gewählt worden wäre, der das Gesundheitsdepartement nur für ein Jahr übernommen hätte, und dann wieder hätte wechseln wollen, wäre das aus meiner Sicht falsch gewesen. Dann hätte ich das Gesundheitsdepartement im Sinn der Kontinuität übernommen und weitergeführt. Zum Glück kam es nicht zu dieser Situation, der neue Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati hat schon damals klar gesagt, dass er dieses Departement wolle und auch behalten werde.

Jean-Pierre Gallati stand im Dezember in der Kritik: zuerst von links, weil der Aargau seine Coronamassnahmen lange nicht verschärfte, dann von rechts und vom Gewerbe, weil der Regierungsrat kurzfristig die Läden schloss. Sind Sie froh, dass Sie heute nicht Gesundheitsdirektor sind?

Als Regierungsrat muss man einen gewissen Beschuss aushalten können, mit Kritik umzugehen ist Teil unseres Amtes. Die Entscheide waren sachlich richtig. Wir alle machen aber Fehler, auch ich – jeden Tag. Aber ich bin der Meinung, nichts zu tun, ist noch schlimmer, als Fehler zu machen. Und die Entscheidungen in der Coronapandemie fällt ja nicht der Gesundheitsdirektor allein, das sind immer Beschlüsse des gesamten Regierungsrats.

Als neuer Landammann sitzen Sie dieses Jahr im Coronaführungsgremium des Regierungsrats, zusammen mit Gesundheitsdirektor Gallati, Kantonsärztin Hummel, Staatsschreiberin Trivigno und anderen Experten – wie soll sich die Coronapolitik im Aargau aus Ihrer Sicht weiter entwickeln?

Das Team macht gute Arbeit. Ich glaube, wir brauchen möglichst nachvollziehbare Kriterien und Szenarien, damit die Reaktionen der Regierung auf die Krise besser verständlich und für die Bevölkerung vorhersehbarer sind. Wir müssen im Voraus kommunizieren, was wir tun, wenn eine gewisse Entwicklung eintritt – bei den Fallzahlen, beim R-Wert, bei den Spitalkapazitäten. Das war bisher aufgrund der fehlenden Erfahrungen nicht möglich. Das ist vielleicht auch der Grund für die Kritik aus dem Gewerbe– man wurde überrascht von Entscheidungen, die für uns in der Regierung logisch waren.