Pandemie, Millionenverlust, Neubau, Aufsichtsverfahren: KSA-CEO Robert Rhiner muss sich gleich um mehrere Baustellen kümmern

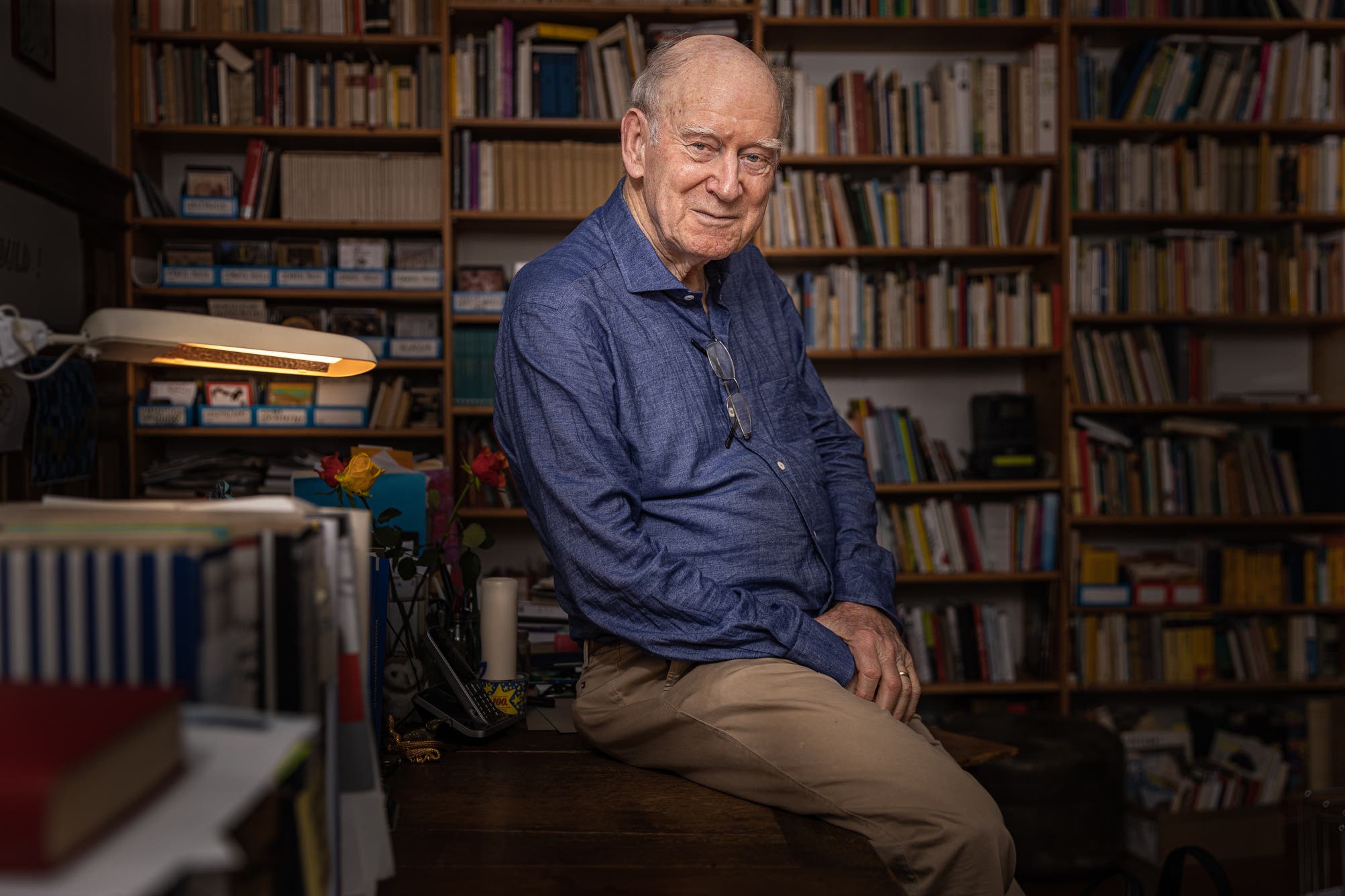

Wir treffen Robert Rhiner dort, wo 1887 alles begonnen hat. Das Haus 22, das heutige Verwaltungsgebäude des Kantonsspitals Aarau (KSA), stand schon, als vor 100 Jahren die spanische Grippe wütete. 2021 wird in Containern auf dem Parkplatz vor dem Gebäude gegen Covid-19 geimpft, während der CEO im Sitzungszimmer darüber spricht, wie er das grösste Spital im Kanton in die Zukunft führen will.

Blicken wir zurück auf das Coronajahr. In welchem Moment waren Sie als CEO besonders gefordert?

Robert Rhiner: Es gab zwei Phasen. Ganz am Anfang, als wir noch nicht so recht wussten, was auf uns zukommen wird. Da waren wir noch sehr unsicher und alles war neu. Die zweite Phase war Anfang Dezember mit der zweiten Welle. Das Spital war voll. Auf der Intensivstation des KSA lagen 32 Patientinnen und Patienten. Da sind wir wirklich an den Anschlag gekommen.

Wie haben Sie Ihre Mitarbeitenden in dieser Zeit unterstützt? Als CEO können Sie nicht einfach Anzug gegen Kittel tauschen und auf der Intensivstation einspringen.

Nein, das geht nicht. Aber ich muss den Mitarbeitenden als CEO ermöglichen, dass sie zur Ruhe kommen können, dass sie nach der Schicht nach Hause gehen und schlafen können. Das ist besonders wichtig in einer Pandemie, die über Monate dauert. In so einer Ausnahmesituation sind Ruhezeiten wichtig. Es ist gefährlich, die Mitarbeitenden übermässig zu beanspruchen. Deshalb habe ich einen Wechsel vom Drei- auf den Zweischichtbetrieb von Anfang an ausgeschlossen. Das ist einfach ungesund. Vor allem, wenn man nicht weiss, wie lange die Ausnahmesituation dauert.

Viele haben den emotionalen TV-Auftritt von Martin Balmer, Pflegeleiter der Intensivstation, in der «Arena» von SRF noch vor Augen:

Was löst das bei Ihnen aus?

Ich war selbst Chirurg, habe in der Notfallmedizin und auf einer Intensivstation gearbeitet. Ich könnte jetzt sagen: Wir sind uns das gewohnt. Auf einer Intensivstation gibt es immer schwere Fälle und Menschen, die sterben. Aber diese Situation damals war extrem. In den Betten lagen schwerkranke Menschen und die Mitarbeitenden sahen mehr Menschen sterben. Das ist aussergewöhnlich und sehr emotional.

Wären Sie letztes Jahr manchmal lieber Arzt als CEO gewesen?

Ich würde manchmal gerne wieder in den Operationssaal oder auf eine Notfallstation – unabhängig von der Pandemie. Ich habe den klinischen Betrieb nicht verlassen, weil es mir nicht gefallen hat. Deshalb ja: Gerade in einer Situation wie der jetzigen wäre ich manchmal gerne wieder in meinen Beruf eingestiegen.

Wie führt Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati durch die Krise?

Er macht einen hervorragenden Job. Er hört sehr gut zu und geht auf unsere Anliegen ein.

Anfang Dezember hatte man diesen Eindruck nicht. Gallati hat Betten gezählt, während die Spitäler davor gewarnt haben, dass das Personal fehlt, um die Betten betreiben zu können.

Man muss Jean-Pierre Gallati zugutehalten, dass er nicht vom Fach ist. Möglicherweise hätte man damals schon früher reagieren können. Aber am Schluss hat er zugehört und realisiert, dass es uns langsam ans «Läbige» geht und unsere Kapazitäten endlich sind. Er hat dann auch reagiert und wir haben zusammen mit dem Kanton eine Kampagne lanciert, obwohl der Kanton am Anfang skeptisch war. Das war ein sehr schönes Zeichen.

Der Kanton hat viel auf die Spitäler abgewälzt, etwa beim Testen oder Impfen.

In der föderalistischen Schweiz organisiert sich auch in der Pandemie jeder Kanton anders. Die Aargauer Spitäler haben dem Kanton sehr früh angeboten, das gemeinsam zu tun. Wir sehen es als selbstverständlich an, dass wir diese Leistungen erbringen. Es ist ja auch sinnvoll, weil wir über die Infrastruktur und das Personal verfügen. Im Gegenzug erwarten wir natürlich, dass wir dafür entschädigt werden. Beim Impfen und Testen ist das aber auch nie in Frage gestellt worden.

Die Mitarbeitenden des Kantonsspitals Baden haben alle 1000 Franken Coronabonus erhalten. Ihre nicht. Konnten oder wollten Sie sich das nicht leisten?

So grosszügig wie das KSB hätten wir gar nicht sein können. Das lässt unsere finanzielle Situation nicht zu. Unsere Mitarbeitenden haben beispielsweise einen 100-Franken-Gutschein für das Personalrestaurant erhalten. Das wurde sehr geschätzt. Ausserdem haben wir uns dafür eingesetzt, dass es 2021 trotz angespannter Finanzlage eine Lohnerhöhung gibt. Das darf man durchaus als Wertschätzung verstehen.

Das KSA wird das Jahr 2020 mit einem Defizit von 38 Millionen Franken abschliessen. Ist das allein der Pandemie geschuldet?

Wir hatten am KSA letztes Jahr rund 13 Millionen Franken Mehrkosten für Schutzmaterial, zusätzliches Personal oder bauliche Veränderungen wegen der Pandemie. Das ist ein Drittel der 38 Millionen. Dazu kommen die Ausfälle. Während des ersten Lockdowns durften wir alle nicht-dringlichen Operationen nicht durchführen. Das hat eingeschenkt.

Und diese Eingriffe konnten Sie bis heute nicht nachholen?

Wir haben ab Mitte Januar angefangen, diese nachzuholen. Letztes Jahr war das nicht möglich. Und auch wenn wir die Eingriffe nachholen, können wir den finanziellen Ausfall nicht mehr aufholen. Wir können nicht in einem Monat plötzlich doppelt so viele Patienten wie normal operieren. Dafür fehlen die Personalressourcen – im Übrigen bei allen Spitälern. Im Normalbetrieb arbeiten wir pro Tag mit 26 Operationsspuren inklusive dem Spital Zofingen. Während der zweiten Welle waren es vier.

Bundesrat Alain Berset sagt, wenn die Operationen nicht nachgeholt werden, seien sie vielleicht einfach unnötig.

Das ist eine sehr extreme Aussage. Aber wahrscheinlich ist sie nicht ganz falsch. Das KSA ist jedoch primär ein Notfalldienstleister. Zwei Drittel unserer Patientinnen und Patienten kommen über den Notfall. Sie suchen sich die Behandlung nicht aus. Sie brauchen Hilfe. Aber es gibt Kliniken, wo man sich manchmal tatsächlich fragt, ob beispielsweise wirklich so viele Menschen ein neues Gelenk brauchen. Wahrscheinlich denkt Alain Berset daran, wenn er eine solche Aussage macht.

Das Unispital Zürich, das einiges grösser ist als das KSA, hat 2020 nur einen Verlust von 48 Millionen Franken ausgewiesen.

Das stimmt. Tatsächlich beläuft sich der Verlust aber auf 80 Millionen Franken. Das Unispital Zürich hat die 32 Millionen Franken bereits abgezogen, die es vom Kanton als Entschädigung bekommt. Unter dem Strich lässt sich beobachten, dass die Ebitda-Marge 2020 bei allen Spitälern etwa 5 bis 6 Prozent tiefer ist als im Vorjahr.

Die Regierung hat am Freitag informiert, wie sie die Spitäler entschädigen will. Sind Sie zufrieden?

Ja, der Entwurf entspricht unseren Erwartungen. Unsere Bedürfnisse wurden gut aufgenommen.

Gefährdet das Defizit den Neubau?

Nein. Der Businessplan stimmt immer noch. Die Gelder, die wir bereits aufgenommen haben, sind immer noch da.

Und sind Sie zuversichtlich, dass Sie auch das zusätzliche Geld noch erhalten werden?

Ja. Dass wir Geld erhalten, ist keine Frage. Im Moment ist sehr viel Geld auf dem Markt. Die Frage ist, zu welchen Zinssätzen.

Werden Sie beim Kanton ein Darlehen aufnehmen?

Das steht nach wie vor nicht zur Debatte. Der Kanton ist einfach zu teuer. Der Markt ist günstiger.

Schaut man sich auf dem Areal um, hat man das Gefühl, morgen könnten die Bagger auffahren.

Wir sind bereit. Aber wir warten auf die Baubewilligung. Dort können wir im Moment nichts mehr machen.

Nimmt sich die Stadt Aarau länger Zeit als ursprünglich geplant?

Es ist ein sehr umfangreiches und komplexes Baugesuch und es hat mehr Einsprachen gegeben als erwartet. Daher ist es nachvollziehbar, dass die Prüfung länger dauert. An der Einsprachesituation hat sich nichts geändert. Es gibt vor allem Widerstand aus dem Quartier. Allerdings nicht gegen den Neubau, sondern wegen des Verkehrs. Das können wir natürlich nicht beeinflussen.

Und wenn sich das jetzt über Jahre hinzieht mit einem Rechtsstreit?

Dann müssen wir anfangen, Ersatzinvestitionen zu tätigen. Die jetzige Infrastruktur ist alt und sanierungsbedürftig. Wir würden also Geld in die Sanierung von Gebäuden investieren, die später abgerissen werden. Das ist nicht nur schade, sondern auch mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Mitarbeitende kritisieren, alles werde dem Neubau untergeordnet. Für Schlagzeilen sorgte die Zusammenlegung der Intensivstationen. Zwei Chefärzte verlassen das KSA. Sind Sie da voreilig?

Ich verstehe solche Äusserungen. Aber ich betrachte einen weiteren Horizont. Der Neubau ist ein Konstrukt aus Beton, Stahl und Glas. Der Umzug in den Neubau bedeutet aber auch eine Transformation. Wir als Spital müssen bis zum Bezug des Neubaus einen Wandel durchmachen. Die Abteilungen – ich spreche ungern von Königreichen – die über das weitläufige Areal verteilt sind, müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Deshalb steht der Wandel auch unter dem Motto einer «Wir-Kultur».

Gibt es im KSA so viele Alphatierchen, die Mühe haben, sich als Teil des Ganzen zu sehen?

Die Medizin hat sich verändert. Heute arbeiten die Spezialisten eng zusammen, um die beste Behandlungsqualität zu erreichen. Ich bin inzwischen auch schon so alt, dass ich weiss, dass ein Spital vor 40 Jahren ganz anders funktioniert hat. Da war noch Gesetz, was der Chef sagte. Inzwischen weiss man, dass es nichts nützt, einen Topspezialisten zu haben, den niemand versteht, der sich nicht einfügen kann und der mit den Patientinnen nicht umgehen kann. Es gibt sicher auch heute noch Alphatiere im KSA, was nicht per se etwas Schlechtes ist. Im Gegenteil, wir erwarten, dass unsere Kaderärzte führen und das machen sie hervorragend, das sei hier auch gesagt. Unterdessen gibt es keinen mehr, der schwierig ist und einfach Nein sagt. Man spricht miteinander. Gerade bei der jüngeren Generation steht die interdisziplinäre Zusammenarbeit zuoberst. Die kennen es gar nicht anders.

Als CEO müssen Sie den Wandel vorleben. Wie machen Sie das?

Wir beschäftigen uns schon viel länger mit dem Thema. Vor 1,5 Jahren haben wir bei uns in der Geschäftsleitung angefangen. Und das geht jetzt so durch alle Stufen mit verschiedenen Arbeitsgruppen. Mir ist wichtig, dass der Neubau nicht mein Projekt ist, sondern gemeinsam entsteht. Bürokonzepte oder vermeintlich einfache Dinge, wie die Organisation der Garderobe, sollen gemeinsam besprochen werden.

Was haben Sie in den letzten 1,5 Jahren über sich gelernt?

Dass ich mich auch auf Ideen anderer noch stärker einlassen muss. Ich tendiere dazu, in eine Richtung zu gehen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas gut überlegt und es muss jetzt sein. Ich kann das kraft meines Amtes auch tun. Aber das macht meistens keinen Sinn. Man muss das als Gremium entscheiden und sich einig sein. Ich musste lernen, dass es dann manchmal länger dauert, als ich es gerne hätte. Aber die Erfahrungen damit sind sehr gut.

Spricht man mit Ihrem ehemaligen Stellvertreter Andreas Huber, der 2018 pensioniert wurde, klingt es ganz anders. Die Hierarchien seien steiler geworden und Mitarbeitende sprächen von einer Stimmung der Angst, sagt er.

Ich weiss nicht, warum Andreas Huber solche Vorwürfe erhebt und es enttäuscht mich auch von ihm. Er hat als stellvertretender CEO bis zu seiner Pensionierung aktiv an der Führung des Spitals teilgenommen. Wir pflegten ein freundschaftliches Verhältnis. Der Vorwurf der Angstkultur hat mich getroffen. Ich habe deshalb bei der Personalkommission nachgefragt. Deren Leiter hat eine Stellungnahme verfasst und festgehalten, er könne sich nicht vorstellen, wo eine Angststimmung produziert werde. Mir wurde attestiert, dass ich nicht Angst mache, sondern im Gegenteil vermittle.

Die Vorwürfe sind Teil eines Aufsichtsverfahrens gegen das Spital. Sind Sie guter Dinge, dass nichts an Ihnen hängen bleibt?

Ich hoffe, dass der Kanton die Vorwürfe untersucht, objektiv wertet und seine Einschätzung abgibt. Ich erwarte, dass das Aufsichtsverfahren ohne Folgen für das KSA ausgehen wird. Es wurde ja behauptet, dass dem Spital Haftpflichtklagen in Millionenhöhe drohten. Das stimmt nicht.

Der Vorwurf stammt vom Risk-Manager des KSA. Der müsste das ja wissen.

Ich weiss nicht, woher die Idee kommt, dass Klagen drohen könnten. Zunächst müssten Patientinnen und Patienten kommen und Vorwürfe erheben. Das ist nicht zu erwarten, weil die Patienten erfolgreich operiert wurden. Zweitens müsste das Haftpflichtverfahren zu unseren Ungunsten ausgehen. Und selbst wenn gegen uns entschieden wird, müssen wir einzig den Selbstbehalt tragen.

Ausser es wird Grobfahrlässigkeit festgestellt.

Es braucht relativ viel, damit die Versicherung nicht bezahlt. Da müsste schon jemand betrunken zu einem Notfall kommen und trotzdem operieren. Etwas Unvorstellbares also.

Also gibt es keinen Anlass, wo auch Sie als CEO Konsequenten ziehen und einer neuen Führung Platz machen müssten?

Nein. Da wird nichts zurückbleiben, wo eine Konsequenz nötig wäre. Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Es müsste etwas sein, von dem ich bis jetzt nichts wüsste. Ich bin total überzeugt, dass das KSA immer korrekt gehandelt hat. Klar, man lernt immer dazu und manchmal sind Korrekturmassnahmen nötig. Wenn das so war, haben wir diese immer initiiert. Deshalb kann ich mit Vertrauen in die Zukunft schauen.